在馮煊的攝影創作中,塵埃並非時間遺忘的痕跡,而是一種情緒和敘事的容器。他的圖像語言避開宏大主題,從廢棄日常物件出發,以細微沉積的塵埃構建出一座關於“家庭”“記憶”與“斷裂”的視覺結構。在這些碎片化圖像之中,觀者被引入一個非線性敘事的空間,也重新獲得與自身記憶系統連接的可能。

塵埃,常被視為現實中無用、可抹去的沉積物,象徵著衰敗與遺忘。但在馮煊的攝影中,它卻被提升為圖像的主角。這些微粒以不可忽視的方式,出現在被廢棄的居所、殘存的物件和靜謐的光影之間,喚起了關於時間、親密關係和失序情緒的多重聯想。塵埃不再是被忽略的背景,而是一種能夠引發觀者感知與回憶的視覺語言。

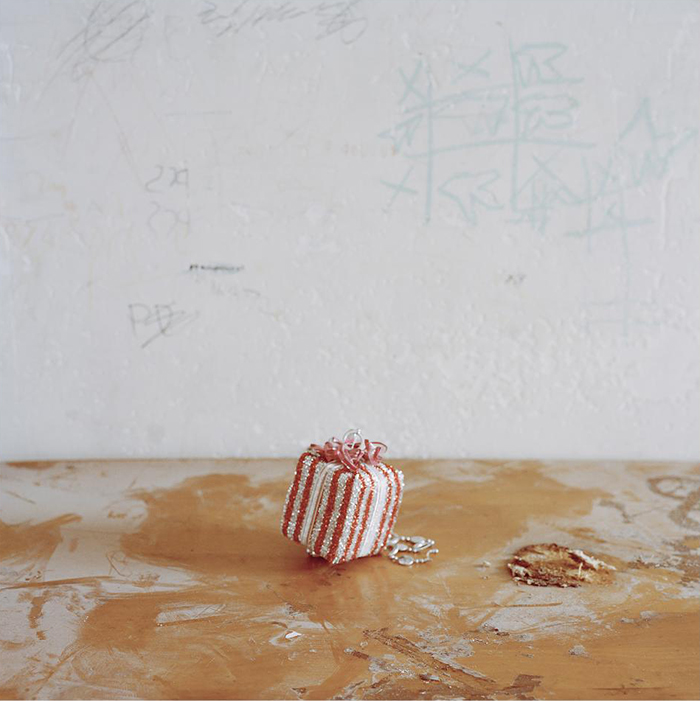

禮物

馮煊是現居英國的新興藝術家,其藝術實踐聚焦于圖像在情緒構建與時間轉譯中的可能性。他通過攝影捕捉那些被日常生活邊緣化的空間與物件,將它們重新納入觀看體系。在其代表系列“靜物”中,塵埃成為主導視覺節奏的存在,物體本身反而退居其次。這種策略不僅打破了傳統靜物攝影中對“對象性”的強調,更試圖通過“附著物”的呈現,延伸關於空間、情感與秩序的思考。

熱水袋與花朵

在作品《熱水袋與花朵》中,一隻橡膠熱水袋和一束塑膠花被隨意遺棄在舊地板上,灰塵覆蓋其上,而旁邊卻留有深色痕跡——另一個物體曾在此處的“負形”。馮煊沒有賦予這些物件具體的象徵意義,而是借助灰塵的自然沉降,引導觀者去閱讀它們曾經存在的痕跡。這種“通過缺席來敘事”的圖像結構,構成了他攝影實踐的重要特徵:對不可見歷史的再構,對親密經驗的低語回溯。

燈泡

馮煊的影像語言建立在一種“微觀敘事”基礎上。他並不試圖重建宏大的家族史或城市變遷的正典敘述,而是將關注聚焦于個體經驗與情緒層面的碎片痕跡。他的圖像中頻繁出現廢棄住宅、被遺忘的物件與沉默空間,它們皆因城市快速更新、家庭結構鬆動而失去了原有功能,卻在圖像中獲得了新的敘事地位。這種創作策略也反映了他作為創作者對“家庭”概念的再思考:它不再是一個有序、理想化的情感容器,而是一組不斷重組、不斷斷裂的視覺線索。

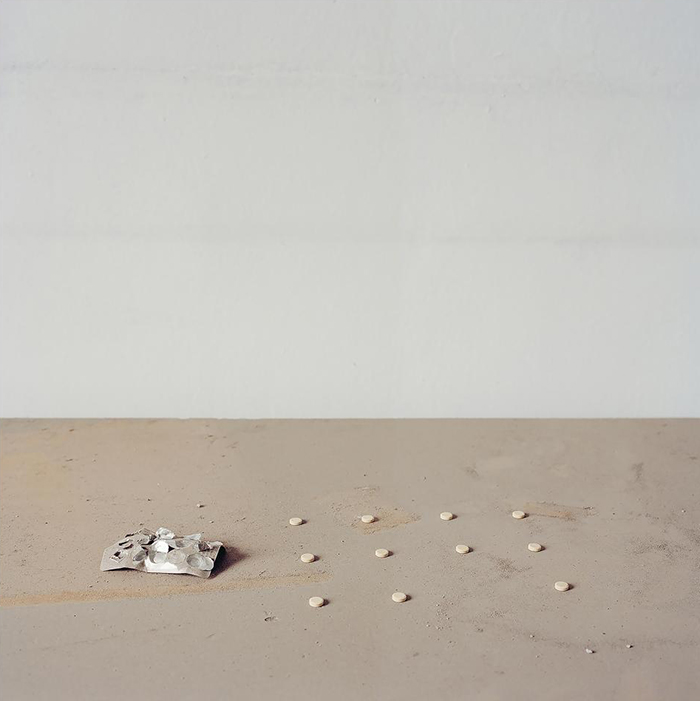

藥片

藝術語言的演變同樣清晰可見。馮煊的創作路徑從早期對構圖與色彩的形式追求,逐步過渡到更為內省與觀念導向的實踐。他將數字攝影與傳統膠片質感融合處理,以細膩的圖像顆粒與低飽和度調色,保留塵埃肌理的真實感。這種技術處理策略不只是美學選擇,更是馮煊所強調的“觀看方式”本身:在高速流動的圖像時代中,以緩慢、凝視與間接的方式進入圖像,恢復其記憶的承載功能。

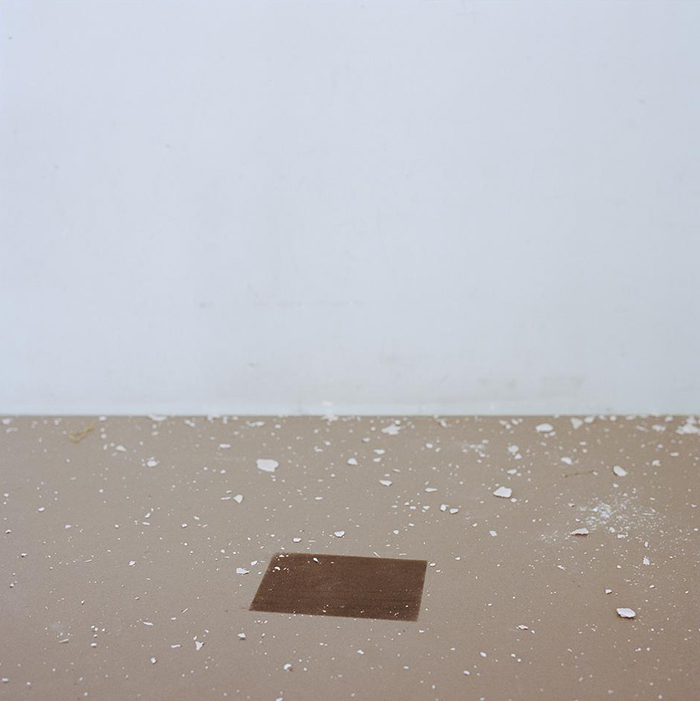

消失的電話簿

馮煊的攝影並不試圖為觀眾提供確定的敘述或解釋,他所構建的是一個供觀者遊移與沉浸的空間。圖像中的留白與空缺成為情緒投射的容器,觀眾在面對那些模糊的殘跡與灰塵時,會不自覺地填補自身經驗,完成某種“私人的觀看”。他對觀看機制的控制是克制而深遠的,這種開放性的敘事結構,也成為其作品區別於傳統靜物攝影的重要標識。

百合

從材料意義上看,馮煊選擇灰塵、廢舊物件與殘缺空間,並非出於獵奇或懷舊心理,而是試圖將這些在現代城市語境中被排除的“視覺垃圾”重新激活。他的影像實踐構建了一種“塵埃美學”——一種拒絕表面整潔、擁抱歷史斷裂與時間褶皺的觀看方式。這種美學觀念在某種程度上也回應了當下藝術界對“非物質性”、“微觀視角”以及“個體敘事”的高度關注。

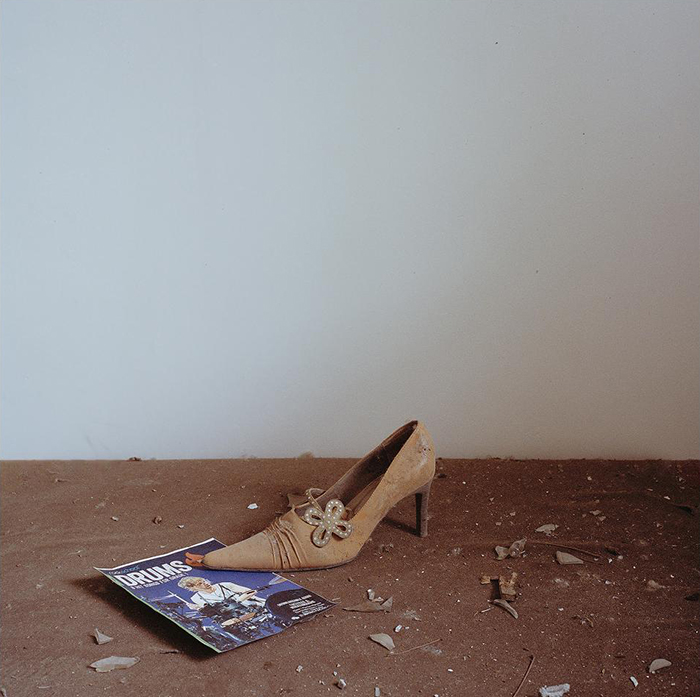

架子鼓海報和高跟鞋

他的作品引發的觀看體驗,更多是一種“視覺考古”:在塵埃、痕跡與微妙質感之間,觀眾仿佛成為一名記憶偵探,試圖從圖像中發掘被歷史遺忘的生活場景。馮煊並未在圖像中設置明確的身份標簽或時間指示,而是構建出一個含混、開放而充滿情緒張力的視覺場域。正是在這種模糊性之中,作品獲得了跨越個人經驗與集體情感的廣闊性。

熱水瓶

在當代攝影語境中,馮煊的創作代表著一種以低限度視覺語言介入深度情緒敘事的路徑。他用克制的畫面、微妙的材料與隱喻結構,重新激活了我們對“家”、對“記憶”以及對“觀看”的理解。他的“塵埃物語”不是終結,而是開啟,是一場由微粒構成的視覺考古,也是對當代人情緒狀態的深度洞察。

未來,馮煊的藝術實踐或將繼續在邊緣材料與親密情感之間開闢出新的敘事疆域。他以攝影為器,不斷在“缺席”中尋找存在的印跡,在沉默之中發出屬於當代圖像的低語。(文/韋宏山)