“香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話”展覽現場,2025年 攝影:鄭樂天,圖片由M+提供

文_張渤婉

2025年3月15日,“香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話”特別展覽于 在香港西九文化區、亞洲全球性當代視覺文化博物館M+開幕。本次展覽展出西班牙藝術家巴勃羅·畢加索(Pablo Picasso)六十多件來自巴黎國立畢加索藝術館的繪畫、裝置等作品。作為與畢加索“對話”的對象,M+也將同時展出130多件其他海內外藝術家的館藏作品,共同呈現一場靈感充盈的跨文化和跨時代的交流。

本次展覽由 M+與巴黎國立畢加索藝術館共同主辦,是十多年來首個在香港舉辦的大型畢加索展覽,由M+藝術總監及總策展人鄭道煉與巴黎國立畢加索藝術館研究員法蘭索瓦・達羅共同策劃。巴黎國立畢加索藝術館館長塞西爾.德佈雷表示:“畢加索是現代藝術史上最聞名遐邇的藝術家之一。此展覽審視他的深遠影響,擺脫以西方為中心的觀點,轉而採用當代亞洲視角來探討其藝術,是前所未有之舉。“

“香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話”展覽現場,2025年 攝影:林煒然,圖片由M+提供

本次展覽分為“天才”“局外人”“魔法師”“學徒”四大篇章,是策展團隊對畢加索的一套全新的詮釋框架。展覽試圖通過對藝術家四種人生角色的深入探討,從中找到畢加索為什麼如此重要,又如何影響著自他以後的其他藝術創作者。

畢加索不僅是一位藝術大師,更是一位突破常規的思想家。他教會我們的遠不止藝術技巧,更是一種生活態度:保持好奇、勇於突破、享受創造的過程、不被規則束縛。畢加索的藝術哲學和生活智慧超越了繪畫領域,為我們提供了關於創造力、人生和自我成長的深刻啟示。他的智慧之所以歷久彌新,正是因為他觸及了創造力和人性中最本質的部分。正如他所説:"藝術是謊言,但它讓我們更接近真相。"

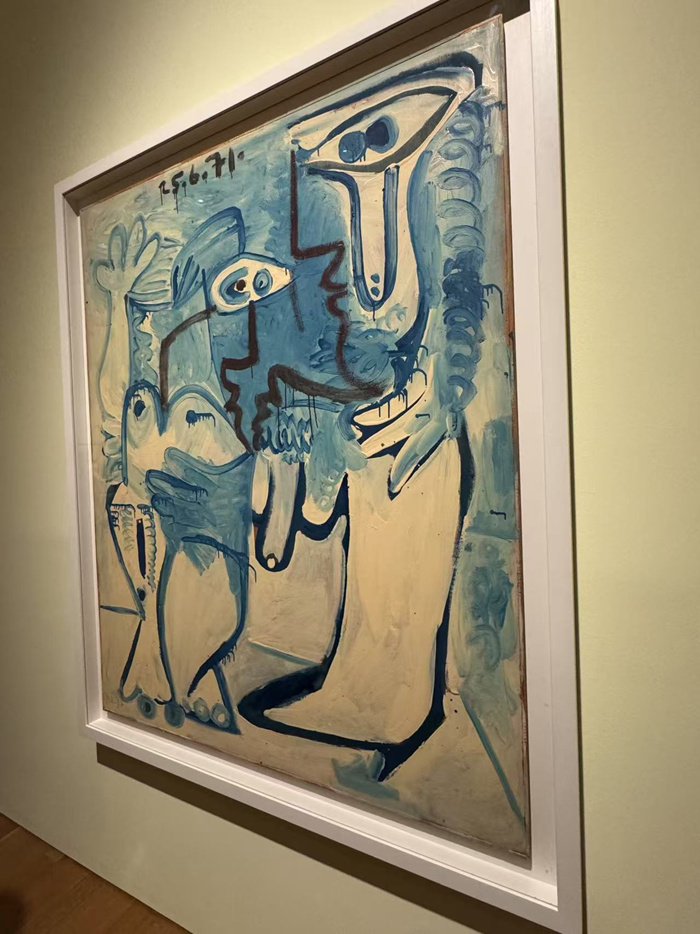

“香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話”展覽現場,2025年 攝影:鄭樂天,圖片由M+提供

1. 像孩子一樣保持創造力

“香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話”展覽現場,2025年攝影:張渤婉

畢加索説:“每個孩子都是藝術家,問題的關鍵在於如何在長大之後仍然是個藝術家。”他一生追求像孩子般自由表達,不受成人世界既定規則的限制和束縛。“我花了四年的時間學習畫得像拉斐爾一樣,但卻花了一生的時間,學習如何像孩子一樣作畫。”作為一名在青少年時期便已展現出過人藝術才華,並終其一生被冠以天才之名的人來説,最珍貴的是兒童的繪畫本能。兒童不受技術的約束,沒有學院派教育的桎梏,是真正用心靈和眼睛和宇宙萬物交流互通,忠於個人經驗,再用直覺指導畫筆,這些少年畢加索原本擁有的“初心”,反而成為他一生求而不得的終極目標。

作品《雕塑家》創作于1931年,展現了一位雕塑家正在端詳他的作品與靈感繆斯同臺的場景。畫面左側是畢加索的靈感繆斯瑪麗.泰瑞莎,中間是依據泰瑞莎完成的白色雕像作品,而右側則是雕塑家本人,他交叉著雙腿,手部支撐著臉龐,稍微低頭俯視著自己的作品,抑或是望向“繆斯”的方向,檢視二者的異同之處。此時的畢加索正對變形的手法進行瘋狂的實驗,用直線分割的背景,用曲線構成的人物主體,多變的色塊明快又活潑,訴説著不安分的氛圍感。畢加索為三人臉龐選擇了白色,如同焦點般在紙面上吸引著觀者的注意力。雕塑家的身體邊緣用了大量的點狀裝飾,作為畫面的色彩過渡,也是藝術家對立體化的另一種嘗試。在一幅畫面之上,畢加索的大膽嘗試比比皆是,明快的色彩,跳躍的線條,活潑的波點,無不展示著他對“像兒童一樣繪畫”的追求,是本次展覽不可錯過的傑作之一。

2. 用不同的視角看世界

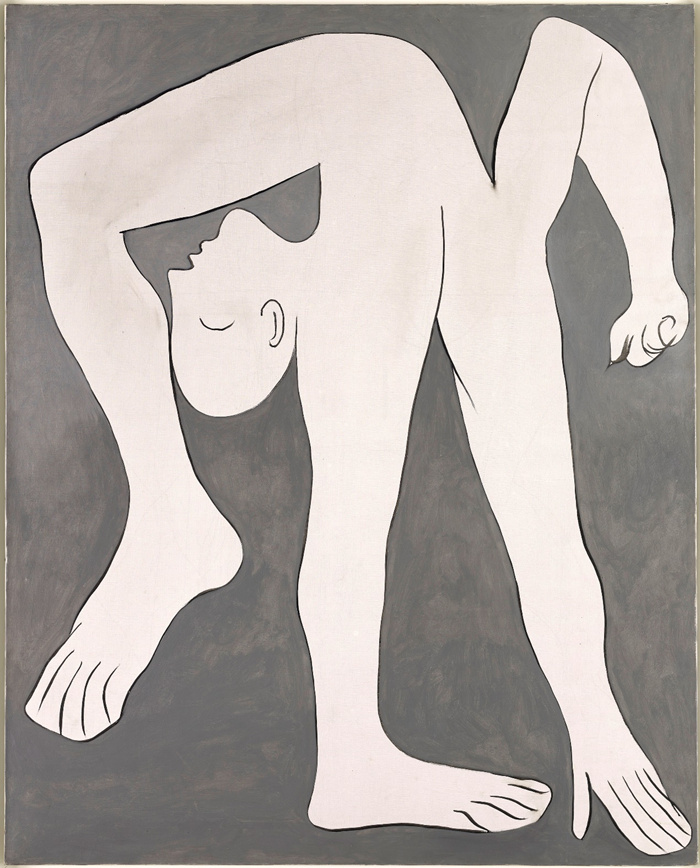

巴勃羅·畢加索 《雜技演員》 1930年 油彩布本 巴黎國立畢加索藝術館,圖片由M+提供

“我不畫我所看見的,我畫我所知道的。”畢加索試圖超越表像,在思想和情感的層面去找到重新詮釋世界的突破口。

在立體主義的道路上勇敢探索的同時,畢加索也不斷地從其他領域攝取靈感養分,1930年前後,弗洛伊德的精神分析學説指引著他將關注投向對人類處境的關注,而超現實主義的發展給予他更廣闊的創意空間,具有奇幻荒誕畫面的《雜技演員》在這樣的背景下誕生出來。極簡的線條將畫面分割為灰色和白色兩個塊面,白色的人體在灰色的空間扭轉、破裂與掙扎。畫中人物的姿勢不符合現實中的客觀存在規律:雜技演員扭曲的肢體在畫面中産生了流動的勢能,仿佛要衝破灰色畫面的平面空間,不排除是藝術家對“立體化”的另一層探索。雜技演員用倒立的角度呈現在畫面中,他似乎微閉著眼睛,逆向的視角宛若藝術家本人創作思維的寫照——努力地用各種可能的視角看待世界。人物支離破碎的軀體扭轉讓人仿佛感受到骨骼錯位的痛苦,表明著藝術家對底層人們的關注,也映襯了本次展覽第二篇章“局外人”的題目。

3. 終生學習

“香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話”展覽現場,2025年 攝影:張渤婉

畢加索擁有長達近80年的藝術生涯,對於新的藝術風格,他從未停止探索的腳步:“我總是去嘗試那些我不會的事,這樣我才能學習如何‘會’。”

偉大的藝術家之所以偉大,在於他不僅吸納著藝術史給予他的營養成分,主動地在各個時期的作品中捕捉靈感,為自己所用,還不斷創作出新的作品,既而成為後來者的靈感源泉。畢加索用看得到美和靈韻的眼睛捕捉,用活躍的思維轉化,再用熟練的技巧塑造畫面。畢加索在藝術史長河中承前啟後,既是一座古人的豐碑,又是一塊來者的基石。

人們熟知畢加索層出不窮的創造力,在一生中不斷顛覆自己,醞釀出數套面向未來的繪畫語言。而在創新的背後,畢加索的“挪用”能力也讓人印象深刻。如同他自己曾説:“好的藝術家複製他人作品,偉大的藝術家則竊取靈感。”從古希臘和羅馬,文藝復興,再到巴洛克和後印象派,他的學習對象十分廣闊,一直樂此不疲地從其他文化中找尋值得融入創作中的元素。

《草地上的午餐》是法國印象派畫家馬奈于1863年創作的作品,在當時引起了大眾對性別、階層和道德的廣泛討論。畢加索在1961年以該畫為對象,重述同樣的事件,這是藝術家在馬蒂斯去世之後展開的對古典大師的模倣系列。既是致敬,也是較量。據説,畢加索基於《草地上的午餐》進行了多達27幅作品的創作,本次展覽中我們可以看到其中一幅。

雖是“挪用”,畢加索卻也只借鑒了題材和畫面圖示,更多的是不受約束的自由發揮。兩幅畫的人物和環境似乎相同,不同的是,馬奈畫面中兩位打扮體面的男士這次也退去了著裝,與近處坐著的和稍遠處彎腰的女士公平得以不著寸縷的姿態呈現,而原本畫面中直視觀眾的女子的雙眸,也因畢加索立體化的處理而變得曖昧不清。時代在變,藝術家的技法在變,承載在其中的思想和態度也隨之在變。

作為一個啟發了許多藝術家的模範榜樣,畢加索謙卑地從古代陶器,印象派繪畫等方面汲取自己的靈感,做出藝術化的改造,時而是幽默,時而是童趣,同前輩繆斯的思想交相輝映,展示著藝術史上一代又一代的溫暖傳承,也教會了我們終生學習的意義。

4. 拒絕被“風度”“束縛”

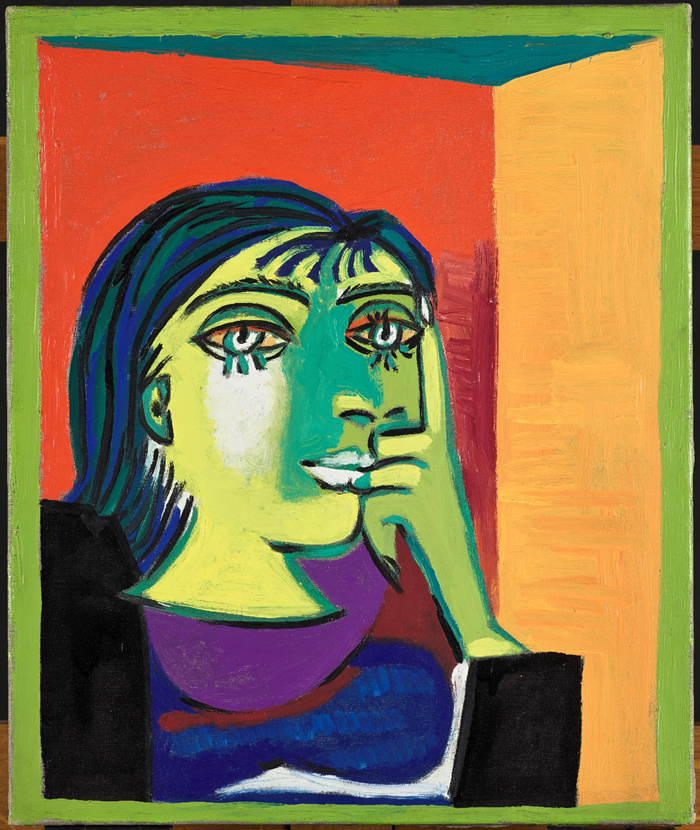

巴勃羅·畢加索 《多拉.瑪爾肖像》 1937年油彩布本巴黎國立畢加索藝術館,圖片由M+提供

“呵!高尚的風度!多可怕的東西!風度乃是創造力的敵人。”

1937年是56歲的畢加索人物肖像作品頻出的一年。這一年,他剛剛在咖啡館邂逅了文藝又知性的多拉.瑪爾。作為畫家和超現實主義攝影師,多拉支援理解畢加索的創作。他們的情感持續了8年,終結于畢加索與另一位女藝術家吉洛的相識,其間多拉被畢加索不間斷的感情糾葛逼到精神崩潰,甚至被送進了精神病院接受電擊療法,最後多拉選擇了宗教隱居生活,並結束了攝影創作。畢加索曾為多拉創作60多幅畫作,多數以多拉哭泣的淚眼示人。多拉不僅向畢加索傳授攝影技巧,還激發了他的政治覺醒。1937年,當法西斯勢力轟炸畢加索的故鄉——西班牙小鎮格爾尼卡時,悲憤交加的藝術家以單色調創作了震撼人心的《格爾尼卡》,用畫面控訴戰爭的暴行,展現那片痛苦與死亡的汪洋。可以説,若無多拉·瑪爾,這幅不朽傑作或許永遠不會誕生。然而作為一位意識前衛,富有才華的女藝術家,她本不該只是畢加索備受折磨的繆斯。多拉曾説:“我作為畢加索的情婦太有名了,導致我不能被接受作為畫家。”

“香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話”展覽現場,2025年 攝影:張渤婉

本次展覽中,三幅並置的女性肖像引導著觀眾思考畢加索和各位女性之間失衡的權利和性別關係。1937年的畢加索在創作肖像作品時,用色總是大膽奔放,具有超越生理年齡的生命力。在不同的作品中,畢加索習慣於用藍綠色相間的線條刻畫多拉的頭髮,用黃色描繪多拉臉上的亮部,而綠色則被用在暗部的區域,同時誇大雙眼皮和眼瞼,再添上幾筆超現實的眼睫毛。如此方向一致的異化模式讓我們不禁去想,藝術家的眼睛是不是真能看到他畫下的那個世界,也許他並不是異想天開,而只是忠實于自己的眼睛?

“愛情是生活中最好的提神劑——但藝術家長壽的秘訣是:永遠別娶你的繆斯。”畢加索用激情創作,但也提醒人們和自己保持獨立與自由。

5. 接受不完美

“香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話”展覽現場,2025年攝影:張渤婉

晚年的畢加索迷上陶藝,可他從未受過陶藝方面的專業訓練,手法並不專業。他的陶罐常常是歪斜的,釉色也並不均勻,甚至可以在表面看到手指紋路和裂痕,與完美作品的標準相去甚遠。因此,傳統陶藝師嘲笑他不懂技術,作品像小孩子捏的泥巴。而畢加索卻認為:“繪畫中的‘錯誤’往往成為風格的開端。”他利用作品中的“缺陷”,把陶罐轉化為雕塑,在上面畫上動物的臉。他説:“我不想要一個完美的罐子,我想要一個會講故事的罐子。”技巧固然重要,但打破規則從而創造的新可能是更具魅力的。因此説,畢加索的“缺陷”成就了他的獨特,他教會我們擁抱意外。

6. 藝術需要幽默感

“香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話”展覽現場,2025年 攝影:張渤婉

“如果只有一種真理,那就沒法畫一百幅畫了。”畢加索的戲謔態度提醒我們:嚴肅的事情也可以輕鬆對待。

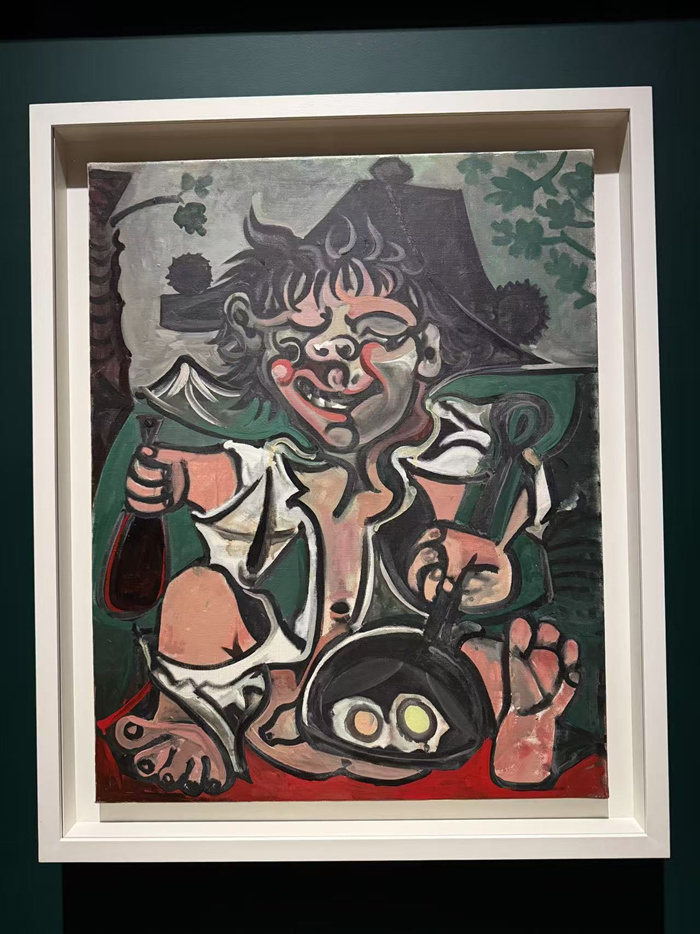

《傻瓜》的靈感來自於西班牙畫家裏貝拉的作品《跛足少年》,衣衫襤褸的小男孩坐在地上,兩隻手分別拿著煎蛋的平底鍋和炒勺,表情滑稽又誇張。畢加索塑造了一個極度變形的人物,狹窄的軀體和誇大的腳趾對比鮮明,似乎在通過打破“正常”的人體比例,諷刺人們對愚蠢或天真的刻板印象,讓觀眾發笑。藝術家和觀眾開了一個視覺玩笑,用他最擅長的天真表達,對社會現實和人們的處境給出自己黑色幽默的態度。

7. 簡化才能發現本質

“香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話”展覽現場,2025年 攝影:張渤婉

“藝術是謊言,但它讓我們更接近真相。”畢加索的後期作品證明,真正的深刻往往來自極致的簡化。

1949年,世界和平大會在巴黎舉行。畢加索為推廣會議而創作象徵和平的鴿子圖案,在當時也遠播至剛剛成立的新中國。他僅以幾筆線條勾勒出一隻銜著橄欖枝的鴿子,省略羽毛的細節,僅用流暢線條表現翅膀的動態,而橄欖枝也被簡化為一根弧線。畢加索認為:“藝術是剔除多餘,直至留下本質。”到今天,畢加索筆下的和平鴿,已成為眾所週知的和平象徵,這也證明了極簡的力量。

8. 行動比靈感更重要

“香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話”展覽現場,2025年 攝影:張渤婉

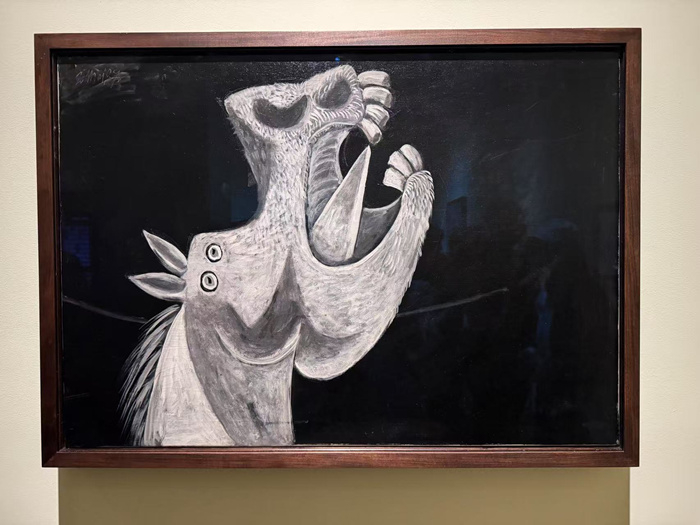

畢加索無疑是一位勤奮與天才兼備的藝術家。他告訴我們,靈感不會憑空産生,它出現的前提是我們必須付出行動:“靈感的確存在,但它必須在我們行動時才會出現。”這句話,在他的代表作《格爾尼卡》中得到了完美的表現。本次展出的“為《格爾尼卡》而作的馬頭草圖”和“佛朗哥的夢想與謊言”正是這幅巨作的試畫習作。

1937年,當西班牙內戰期間納粹轟炸格爾尼卡小鎮的消息傳來時,畢加索對此深感震驚,併為此創作了多件作品表達他對戰爭的痛恨。他沒有等待“完美靈感”,而是立刻投入創作,在憤怒和痛苦的驅使下,僅用35天就完成了這幅史詩級的反戰壁畫。過程中,他不斷修改構圖(現存45幅草圖),甚至推翻最初的方案。行動本身催生了最終的靈感——黑白色調、扭曲的人體、象徵性的牛與馬,全部在創作過程中逐漸從模糊走向清晰。畢加索從不等待所謂的“完美時機”,而是通過持續創作激發靈感。如果畢加索等待“靈感降臨”才開始,或許《格爾尼卡》永遠不會誕生。他的實踐證明了“先開始,再完善”的價值。

9. 年齡不是限制

“香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話”展覽現場,2025年 攝影:張渤婉

自1940年代末至1973年逝世,畢加索主要生活和工作在法國南部。晚年的畢加索創作的數量十分充沛,卻因為粗糙和缺乏深度飽受當時藝術評論家的負面批評。在應對大限將至的人生必經之路上,畢加索選擇用海量的創作去對抗恐懼和焦慮的情緒。畢加索于1970年創作《老人》那一年,已經89歲高齡,畫面以他晚年常用的水綠色為主基調,以紅棕色和橙色去平衡冷暖關係,即興的筆法描繪出和藝術家本人相似的面龐,仿佛是畢加索對晚年自我形象的精神投射。年齡不是限制,藝術是畢加索在人生終極時刻的答案。

“香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話”展覽現場,2025年 攝影:張渤婉

另一幅晚年作品是1972年的《風景》,棕櫚樹和海浪被解構後以超現實的方式呈現于畫面之上,與1954年法國畫家馬蒂斯去世時創作的海濱風景不同,當時明亮艷麗的蔚藍碧綠如今變成了蒙了一層厚厚的灰調的藍與綠,仿佛也在訴説著藝術家走向終局的壓抑心緒。事實上,快速和鬆散的筆觸,恰恰是畢加索對兒童作畫風格的理解。晚年的畢加索和這種直抒胸臆的表達方式互相選擇了彼此。

當一位傑出的藝術家老去,技法不再是他執著的舞臺,曾經想要自我證明或是彼此超越的夢想都過去了,都結束了。繪畫從畢生事業退回一個喜歡的小遊戲,僅此而已。藝術家想要在其中追憶一生中每個時段的自己,體會時間的幽默和殘酷,並靜靜等待最終時刻的到來。

10. 用一生的時間沉澱,在重復中發現新的可能

“香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話”展覽現場,2025年 攝影:張渤婉

據説,畢加索曾重復畫同一組靜物達50次之多,因為他認為“每一分鐘都是不同的我”。藝術家以藝術實踐經歷告訴我們,深度探索比泛泛嘗試更有價值。

事實上,完成作品《夫妻》的時候,畢加索已經走到了生命的邊境,這時陪伴在他身邊的是他的第二任妻子傑奎琳。畫面中藍色的線條和色塊是對70年前藍色時期的回望,而支離破碎的五官和肢體則是對貫穿終生的解構思想的再次應用。哪怕筆法已無法精細準確,但藝術家此時仍然飽滿的創造熱情,和建立在超長藝術生涯基礎之上的實踐發揮。畢加索用一生的時間在行動中沉澱,在重復中發現新的可能。勤奮是對“天才”之名的完美回應。

“香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話”展覽現場,2025年 攝影:鄭樂天,圖片由M+提供

“香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話”展覽現場,2025年 攝影:鄭樂天,圖片由M+提供

結語

許多藝術家終其一生尋找的藝術語言,而畢加索在一生中自我顛覆了很多次。他教會我們:要像孩子一樣保持創造力,要用不同的視角看世界,要終生學習,要拒絕被“風度“”束縛,要接受不完美,藝術需要幽默感,簡化才能發現本質,行動比靈感更重要,年齡不是限制,在重復中發現新的可能……本次展覽匯集海量的畢加索傑作,宛若一個天才漂洋過海來到我們身邊,讓我們可以近距離地去觀看,去感受,去滋長靈感,去生發新知。