觀眾參觀AI藝術體驗展(圖片來自網路)

【撰文:臺馨遙;採訪:臺馨遙、劉鵬飛】

人工智慧(AI)是近些年的國際熱點詞。世界各國各領域都在積極關注它的技術進展和落地應用。有人將AI的出現視為人類歷史上影響力堪比15世紀印刷術和18世紀工業革命的最具變革性的技術進步。如果説前幾年ChatGPT的出現讓我們初步領略了AI的強大,那麼今年國産大模型DeepSeek的崛起和在各領域的迅速滲透,則讓我們實打實地體驗到了AI帶來的普惠價值,真正開啟了AI賦能千行百業的新紀元。

在今年全國兩會文藝界委員代表提案中,文化與科技的深度融合成為委員們熱議的焦點,諸如AI幻覺、AI換臉、AI+藝術等熱點詞條頻出不斷。經過多年培育,AI賦能文藝創作已從最初的概念設想走向真正的實踐,正在為諸如藝術構思、戲劇寫作、藝術評論、藝術策展、動漫産業開發等諸多領域帶來變革。

與此同時, AI創作是否會代替人的創作? AI是否會對人的創造力造成退化? AI如何與人更好的協同工作等問題也引發了社會各界的深度思考與廣泛討論。

為此,我們特別策劃本期選題——“DeepSeek大模型元年下的AI創作革命——是衝擊還是重塑?”走訪多位從事創作實務一線的藝術從業者,他們中有藝術家、策展人、藝術評論人、高校教育工作者,還有長期跟蹤觀察相關話題趨勢的業內人士,分享他們對AI賦能文藝創作的看法和實踐思考。

“DeepSeek的語言很嚴謹,提煉也很好,但是缺少真正人的溫度”

大家在談到AI輔助藝術創作時都不約而同提到了一個詞——溫度。藝術家、北京服裝學院美術學院教授翟鷹曾試過用AI創作,AI的産出量讓他吃驚,但翟鷹很快得出結論,AI一時半會還取代不了藝術家。

“AI實際是一套數字化的輸出機制,它有可能取代設計,因為部分産品設計依靠的就是數字化輸出。但是,藝術作品的溫度,人的手感、靈感、心性、情感投入,這種精神産出是AI做不到的。”翟鷹説。

圖片由AI生成

2025年春節期間,DeepSeek橫空出世,憑藉其卓越的文本處理能力,迅速在寫作領域掀起波瀾。無論是為文章構思主標、副標,延伸內容架構,還是模倣特定的文藝風格,DeepSeek的表現都令人驚艷。許多作家和策展人在使用過後都感嘆DeepSeek出眾的改稿和潤色能力。當然也有人覺得,它給出的內容並不能滿足用戶的情感表達和個性化需求。

全國政協委員、北京人民藝術劇院院長馮遠征在兩會期間被記者詢問是否有用DeepSeek時也提到了溫度一詞。馮遠征在DeepSeek推出後第一時間便試用了。他給DeepSeek下達的第一個任務是生成一個話劇劇本的提綱。DeepSeek不到一分鐘就完成了。緊接著,他讓DeepSeek在此基礎上生成一個完整的劇本。速度也很快,但這套劇本與馮遠征腦海中的構想還是有所差距。

馮遠征在回答記者時説:“它的語言很嚴謹,提煉也很好,但是缺少真正人的溫度。科技是無限的,但是科技的有限在於,如何讓人真正去利用它,而不是它來左右人。”

換一個策展人的角度,上海大學藝術學博士、上海出版印刷高等專科學校講師于蒙群認為,DeepSeek等AI大模型在策展工作中可以扮演“隱形助手”的角色。其功能主要體現在文獻整理、主題討論等輔助性任務上,能夠有效提升策展前期工作的效率。然而,AI無法替代策展人與藝術家之間面對面的深度交流,而這種交流正是策展過程中靈感迸發與主旨凝練的核心環節。

司建偉,《抽象》NO.15,布面亞克力,110×160×4cm,2023年;作品由一張張發生在我們當下世界的現實照片轉換而來,藝術家把照片在電腦轉机換出最簡化的圖像,再用畫布和顏料以傳統繪畫的形式呈現出來

AI成為藝術家的創作夥伴,也要警惕對創作能力的抑制

近年來AIGC迅速崛起,尤其DeepSeek國産大模型橫空出世所表現出的智慧性和潛力遠超出過往的數字藝術範疇,為藝術創作解鎖了龐大的視聽幻覺體系,越來越多年輕藝術家紛紛嘗試將AI融入創作過程中。

2024年,于蒙群在上海策劃的《AI超感界:混合媒介與人工智慧藝術融合展》展現了當下藝術家使用AI的幾種基本情況,最常見的一類藝術家將作品上傳到Midjourney等AICG模型中,輸入指令生成圖像,選取符合審美或提供靈感的圖像融入創作;某些前衛藝術家直接把AI作為創作工具,借助其高效便捷性提升創作效率;還有些藝術家利用AI即時交互的特點進行藝術創作。例如藝術家徐今今的裝置互動作品“鯨之歌”,藝術家收集海洋中鯨魚的歌聲,並利用AIGC進行編碼。裝置會根據人的聲波實時生成與觀眾聲波相呼應的鯨魚聲音。

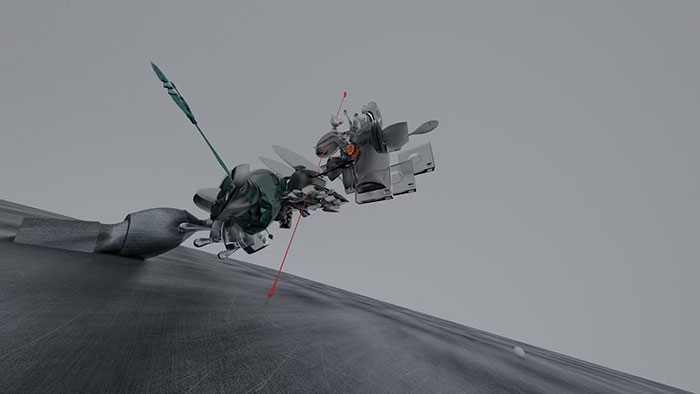

AI張超,《西元》,2022年;中國青年雕塑家張超將AI作為創作工具,並賦予輔助他創作的AI一個全新身份——AI張超

與此同時,傳統官方展覽也開始積極擁抱人工智慧元素的作品。2024年,中國美術學院美術館舉辦的首屆中國數字藝術大展在作品類別涵蓋中就包含了CG繪畫和生成藝術、人工智慧藝術等內容。

同樣是2024年,在上海舉辦的第14屆全面美展,人工智慧在藝術作品中的運用成為本屆官方展覽的一大特徵。例如,陳抱陽的《智慧體共生:從運河到銀河》通過利用人工智慧多智慧體系統控制機械臂和光學裝置來模擬一個複雜的生態系統;譚彬等人的《世界投影:文明的互鑒》運用AI技術,將不同文明的影像進行蒙太奇式的重新組合和演繹;袁藝湲等人的《大腦花園·超元》結合AI和虛擬技術,探索人類生存危機、文化異化等主題。

第十四屆全國美展的實驗藝術、數字藝術參展作品,陳抱陽《智慧體共生:從運河到銀河》(圖片來自《上海藝術評論》)

儘管AI對官方和民間展覽的介入越來越多,藝術界仍然不乏批評的聲音。中國藝術研究院美術研究所副研究員汪瑞認為:“一些畫家忽視傳統技術的研磨,在AI日益滲入藝術領域的今天,藝術家更應時刻警惕科技對個人創作能動性的抑制和藝術圖像化問題。”

中央美術學院教授費俊表示,藝術創作離不開具身性,在上手的過程中,創作者的身體和主體意識會被激活,最終形成的作品蘊含著創作者的自我意識和審美趣味,這與生成圖像是不同的。

策展人高遠認為,儘管現在藝術家和策展人已經普遍使用DeepSeek等AI軟體來輔助工作,但AI的過度使用可能會造成人的思維退化,同時AI相關學術造假和對現實混淆等問題已經對現有的社會規範構成挑戰。

AI使學生變得更有惰性?還是變得更聰明?

人工智慧對藝術教育的影響顯然是不容忽視的。中國傳媒大學動畫學院副教授郭蔓蔓每年給學生開設兩門課程,《視頻創意思維》和《媒體品牌包裝》,後者現改名為“智慧媒體品牌設計與行銷”。據郭蔓蔓介紹,在AI 工具産生之前,學生作品依靠自己腦力創意,集體創作完成。現在,很多同學已經用DeepSeek等AI工具幫助自己産生創意了。

“對學生來説,AI是好的工具。但是AI 技術工具的日新月異帶給學生最大的變化是思維的惰性。AI時代,對學生的考驗就是兩點:要麼被它捆綁,要麼會辯證使用它,使自己成為智者。因此,AI越發達,越考驗學生的判斷力和創意能力。”郭蔓蔓説。

中國傳媒大學動畫學院副教授郭蔓蔓在課堂上與學生討論創意

曾令香教授在做翻轉課堂的時候,給學生佈置過以“過年”為話題的作業,他要求學生首先生成一個劇本,並對劇本有審美和敘事邏輯的要求,他發現學生使用AI後生成作品的效率明顯提升,同時學生們的積極性很高,彼此共處共學的氛圍和狀態也更好了。他認為這種教學方式會刺激學生升維以前對自身生命和世界的認知維度,促進學生的創造力、審美力、邏輯思維能力和跨學科的判斷力等綜合能力的提升。

上海出版印刷高等專科學校最近正在計劃開設專門的AI課程。“根本目的不是教學生如何使用DeepSeek這樣的人工智慧,而是讓學生學會如何運用AI工具輔助設計工作。但設計最核心的觀念和思想還是要靠學習設計概論課、設計史和掌握設計的基礎課程,不能完全任由人工智慧把學生的設計思維替代掉。”于蒙群説。

青年學生參觀AI藝術體驗展(圖片源自網路)

AI在教學中的潛力並非僅僅是與傳統教育的比較,在費俊看來,以人工智慧為代表的數字媒體的超鏈性、參與性和社交性等特性使得數字藝術在介入公共空間和社會場域方面有著很強的公共能量。為此,中央美術學院開設了一門“參與式文化與數據敘事”的課程,鼓勵學生到網際網路上的社交網路社區中去“ 下鄉”寫生,費俊認為只有深入社交網路、AI 社群、AIGC 的引擎中,才能更加具身性地進入這個時代鮮活的社會現場,體驗和觀察當代人類的生存經驗。

未來的AI會讓藝術回歸本源?還是走向“大藝術”?

隨著藝術家越來越多地運用AI進行創作,對於創作主體與技術邊界關係的討論也在引發人們的熱議,新的美學語言、創作範式與藝術價值體系正在悄然形成,藝術的內涵和命題發生了不可逆轉的變化。

在曾令香教授看來,人工智慧為藝術注入了新的命題與思考維度,同時在方法論上也給藝術帶來升維與擴容。“AI的跨界融合性將把藝術由原先從語言形式出發的‘小藝術’變成面向社會和人類哲學的‘大藝術’範疇,帶來藝術範式的躍遷。”

于蒙群對此提出兩種可能的趨勢,“ 一種趨勢是回歸繪畫和藝術的本源。認認真真地看畫和創作。第二個趨勢涉及人工智慧控制論的問題,如何通過藝術找到人工智慧可控與失控之間的那條界限,也許是未來人工智慧藝術的一個課題。”

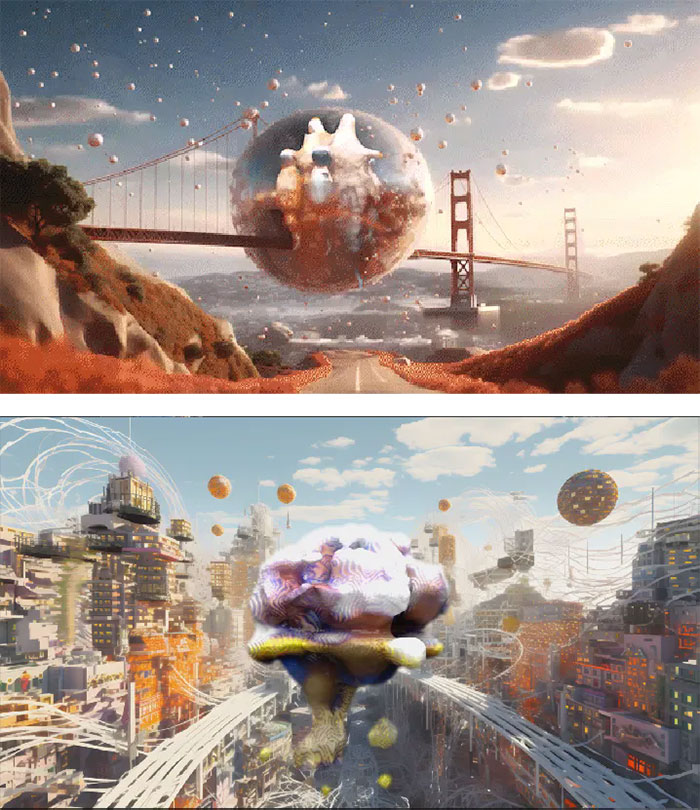

中國美術學院2023年舉辦以“大腦花園”為主題的超維度、超現實大型混合現實展演,圖為展演中《AI花園》影像作品截圖,該作品是一部關於人工智慧時代的影像作品,探索人類與技術交織的未來。(圖片源自中國美術學院官網)

從這個意義上,藝術家在技術時代的技術素養和綜合能力或許會成為未來藝術的重要變數。正如中央美術學院實驗藝術與科技藝術學院教師陳抱陽所説:“從創作目標的變化來看,隨著人工智慧演算法發展到了相對成熟的階段,創作者應花更多的精力研究、設計自己的人工智慧模型,並連接當代藝術、觀念藝術的敘事。”

不可否認,當下DeepSeek等國産大模型的崛起為文藝創作和藝術教育提供了前所未有的可能性和便利性,有越來越多的從業者開始不同程度地使用AI,在實踐中生發了傳統藝術和教育與AI結合的更多可能性,從而開始促進各行業的升級變革。

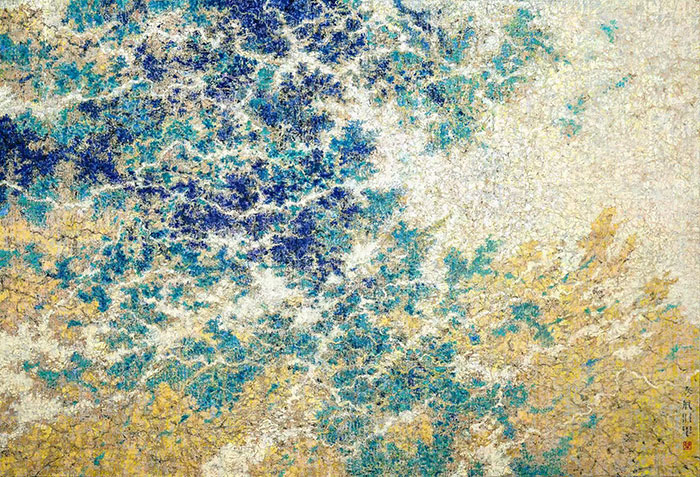

蔣乃駿,《春風十里》,亞麻布、宣紙、油彩、丙烯,220×150cm,2023年;作品參考AI生成的圖像進行再創作

同時,我們也要看到其中逐漸顯露的各種問題。一方面,AI生成的內容雖然高效且多樣化,卻可能因缺乏真實的情感體驗和人文性,使作品難以真正觸動人心。另一方面,過度依賴AI可能導致創作者在藝術構思和創造力的逐漸鈍化。此外,AI技術的濫用,如AI換臉、虛假資訊生成等現象,也引發了藝術家和教育工作者對真實性、原創歸屬與內容倫理的擔憂。當下AI技術仍然處於發展的早期階段,人類社會還有很多需要與其相適應和調整的步驟。在此背景下,如何在享受AI技術紅利的同時,保持人文價值的堅守和對創造力的激發,警惕其負面作用,成為當下創作者和相關行業需要共同面對的課題。