“為了趨向美玉的藝術:紀念王遜誕辰110週年史料輯佚展”開幕式嘉賓合影 圖片來源:清華大學藝術博物館

撰文/編輯_趙若水

2025年1月21日至5月5日,“為了趨向美玉的藝術:紀念王遜誕辰110週年史料輯佚展”在清華大學藝術博物館展出。新春之後,這場展覽為我們回顧中國藝術史學史上一位極重要卻被遺忘的學者。

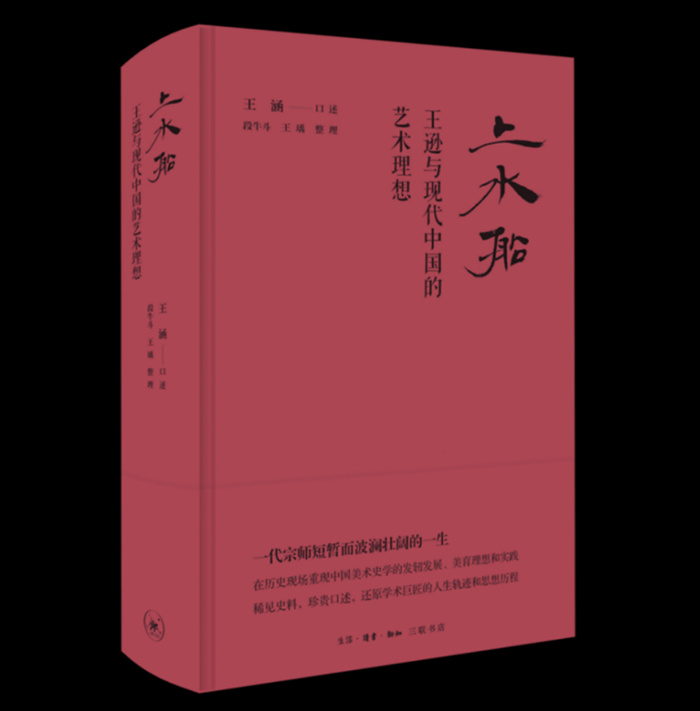

2月22日,開幕式在清華大學藝術博物館一層大廳舉行,開幕式由清華大學藝術博物館常務副館長杜鵬飛主持,清華大學黨委常務副書記向波濤,中國文聯副主席、書記處書記諸迪,中國美術家協會主席范迪安,中央美術學院人文學院院長黃小峰,故宮博物院研究館員余輝,王遜先生家屬王涵,三聯書店副總編輯馮金紅等先後致辭。開幕式中,向波濤為王涵頒發捐贈證書,以感謝家屬捐贈,並舉行了三聯書店新書《上水船:王遜與現代中國的藝術理想》的發佈儀式。該書主要採取學術評傳的形式,還原王遜的著作和生平。清華大學部分師生校友、藝術界代表、文博界代表、媒體記者、社會觀眾等出席了開幕式。

王遜先生家屬王涵致辭,並現場將新近發現的一份文獻捐贈清華大學藝術博物館 圖片來源:清華大學藝術博物館

王遜(1915-1969)是中國著名的美術史家、美術理論家,現代高等美術史教育的奠基人。1938年畢業于清華大學哲學系,1939年在清華大學研究院攻讀中國哲學研究所,歷任雲南大學、西南聯大、南開大學、清華大學、中央美術學院教授,開創了中央美術學院美術史係,兼任《美術》《美術研究》執行編委,著有《中國美術史》。

作為中國近現代美術史學科奠基時期重要的學者之一,王遜由於蒙冤早逝而被人遺忘,如同美玉蒙塵,是中國美術史學界的一大遺憾。承其誕辰110週年,家屬捐贈史料之際,清華大學藝術博物館舉辦這一展覽,以“尋回”王遜,重新認識他的成就與貢獻。

“為了趨向美玉的藝術:紀念王遜誕辰110週年史料輯佚展”展覽現場 攝影:許柏成

本展覽以“趨向美玉”為核心立意,取自王遜第一篇美術史論文《玉在中國文化上的價值》。這篇文章發表在1937年《教育部第二次全國美術展覽會專刊》,運用文獻考據和考據學的方法,提出中國美術史開始於中國人對於玉石的發現和使用,而玉具有中國獨特的美感觀念,又賦予了宗教的、政治的、道德的意義,由此概括了中國藝術精神“一切藝術趨向美玉”。

中國文聯副主席、書記處書記諸迪(中)在策展人、中央美術學院教授曹慶暉(左)講解中觀看展覽 攝影:許柏成

本次展覽呈現王遜現代學術思想來源,以及他為了“趨向美玉”的中國藝術所做的現代體系性建構工作、貢獻和特點,以及學術界整理和研究王遜史料的成果,並且不僅局限于對於王遜個人的回顧,也通過他尋回那些被遺忘的新中國文化奠基者。在展覽中,觀眾穿行于泛黃的史料和黑白老照片之間,沉浸于歷史的氛圍中,感受中國近現代跌宕起伏的歷史之中,一位始終在奮進的學者所作出的貢獻。

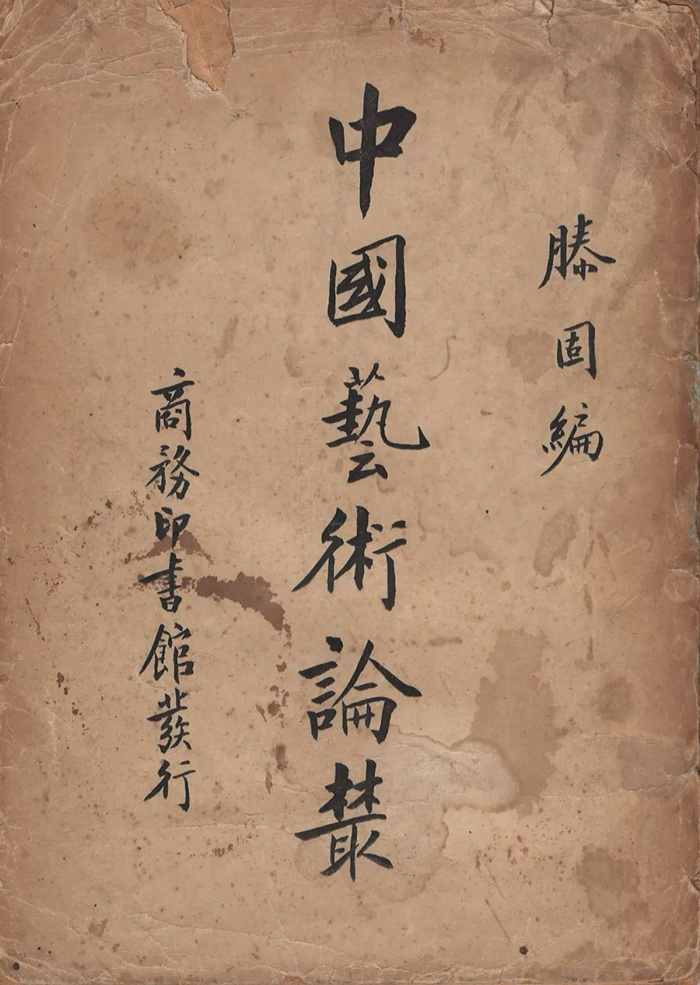

王遜《玉在中國文化上的價值》,1938年收錄于滕固主編商務印書館出版《中國藝術論叢》中,圖片來源:清華大學藝術博物館

展覽共分為五個單元,全面展出王遜的人生歷程、重要成就與著作以及後人的整理研究。

第一單元“石之美者:王遜學術思想的孕育”著重呈現王遜的早年及求學歷程,這些經歷為王遜此後志向及學術思想的形成奠定了基礎。

1915年,王遜生於山東萊陽一個書香家庭,祖父王丕煦(1871-1943)根據“抱書遠遜”這一典故為其取名,意為年高德劭的儒者手持書籍,遠道遷徙或隱退,從而表達不願與袁世凱合作的態度。王丕煦曾是道光年間的進士,後留學日本,加入中國同盟會,參加辛亥革命,民國初年任山東布政使、北京約法會議及政治會議議員,後因反對袁世凱轉而從事實業。姑姑王如璧(1893-1955),字葆廉,曾領導國民黨婦女運動,在北伐勝利後任北平婦女協會主席、山東省立女子高等師範學校校長。王丕煦、王如璧均有深厚的舊學素養,又開闢了新文化的道路,這樣的家庭背景為王遜的後來取得學術成就奠定了基礎。

王丕煦任山東布政使時的照片,圖片翻拍于展覽現場

在王遜的學生時代,民國社會動蕩不安而又孕育著變革,校園內廣泛傳播著“救亡”思想,王遜也參與其中,他自詡“馬克思主義者”,雖然他並沒有參加政治革命。1927-1933年,王遜就讀于北京師大附中,九一八事變後,王遜參加了中共地下組織,民主黨人藍公武的“讀書會”,在其中讀過德文《資本論》。1933年,王遜考入清華大學,一二·九運動後他與來到其他大學的讀書會成員共同創辦雜誌《火星》《北方文藝》《文學導報》《青年作家》《國防文學》《新地》等,參加“北方文學會”和中共北方局領導的北方左聯,甚至一度登上了抓捕名單。當時,清華的一二·九文學運動産生了分裂與爭論,王遜在他的文學作品《白菜、青豆,和冬筍》中,表達自己所推崇的“植物性的生命”——永遠將個體精神自由視為第一位,對左傾知識分子內部的矛盾做出回應。

1935年,王遜進入清華大學哲學系,當時的教授主要主張新實在論、邏輯實證主義,強調科學理性、精密的邏輯分析。在美學和美術史方面,王遜主要追隨的是鄧以蟄。這些對於王遜早期的論著《美的理想性》《再論美的理想型》《玉在中國文化上的價值》産生了較大的影響。

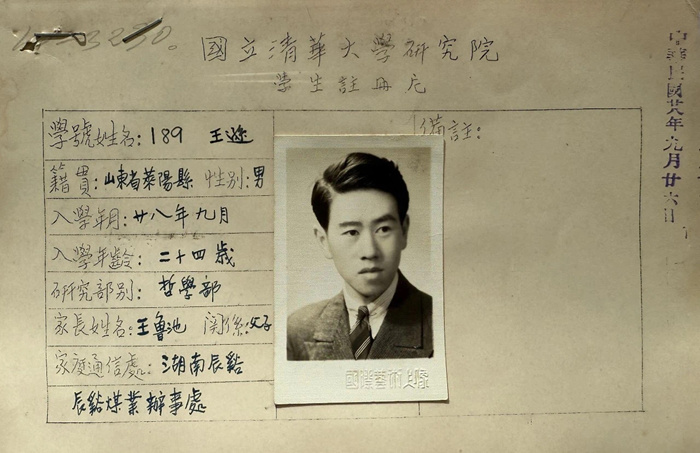

1939年王遜考取國立清華大學研究院研究生時的學生註冊卡片,清華大學檔案館藏,圖片來源:清華大學藝術博物館

王遜經歷了整個西南聯大辦學過程,1937年七七事變爆發後他就從北平一路南下,來到長沙、南嶽,在南嶽學習期間抗日戰爭其他學生的到來和離開令他對自己的前途感到迷茫,這些在他的《九年前去南嶽》中有所記錄,此後戰事不斷向南,他又隨學校轉移到昆明、蒙自。1939年,王遜考取清華文科研究所研究生,為西南聯大首屆研究生。在沈從文的散文《燭虛》中,王遜正在通過《女史箴圖》研究兩晉文物制度以及起居服用生活方式。王遜此時以早期中國美術史為研究重點,應用民族學和美術史的研究方法,他的研究生論文《六朝畫論與人物識鑒之關係》以科學眼光、現代方法整理傳統畫學。此外,他還在研究生期間對中國傳統藝術門類做橫向的梳理。1941年肄業後任教于雲南大學、西南聯大。他參加了雲南大學西南文化研究室,調查研究民間美術遺存。他參加了“十一學會”,十一是“士”的拆分,意為學者間的學術研討活動,該學會同人刊物《自由論壇》,反映了王遜作為左傾知識分子的立場。

第二單元“且琢且磨:王遜對工藝美術改進與設計的推動”主要呈現王遜1948-1953年在工藝美術領域的工作以及學術觀點。王遜研究民間美術、工藝美術,受西方美術史學傳統和“新史學”的影響,重視考古發現和民間的文化遺産,注重在其中發現“民族的共同心理狀態”。他在這一階段的活動主要包括國徽設計、文物館創辦、振興工藝美術三項。

1947年4月1日—3日,美國普林斯頓大學舉辦了以中國藝術史和社會科學為重點的“遠東文化與社會”(Far Eastern Culture and Society)國際會議,梁思成受邀參加,回國後便倡議在清華成立藝術史研究室。1948年,清華大學“中國藝術史研究委員會”成立,卻因為北平被戰爭而擱置。1949年,北平解放後,王遜被聘為教授,協助主持藝術史學科創建及博物館建設。藝術史委員會改組為“文物館籌備委員會”,王遜任書記。1950年,清華大學文物館委員會成立,王遜發揮了猶如館長的作用。

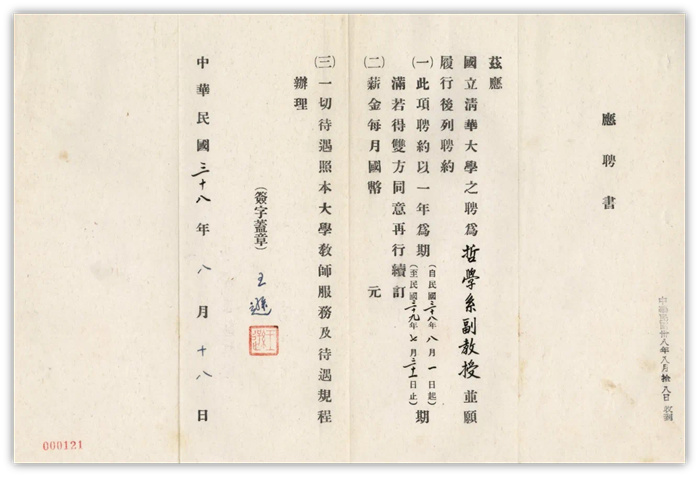

國立清華大學王遜聘書,圖片來源:清華大學藝術博物館

1949年回到清華後,王遜還推動了景泰藍的改良實踐。景泰藍是最具代表性的京式特種工藝,當時的景泰藍作坊以個人為主,産品設計規矩、缺乏生命力,市場逐漸萎縮,解放北平後為了恢復發展工商業,對於傳統工藝的改良就從景泰藍開始。在北京市特種工藝公司的促進下,王遜與林徽因等人一同調研並設計景泰藍的改良圖案,1949年9月,“北平特種手工藝改良設計研究會”成立,其中一些具體工作工作由王遜組織。王遜將新的産品設計原則概括為:好看、好用、省工、省料,“好看”為注重協調統一,“好用”是提高實用性,“省工”為簡化工序,“省料”是開發新的原材料替代品。1951年王遜做出景泰藍設計總結報告,為工藝美術的發展提供指導意見,這一改革促進了手工業出口的發展。

1949年9月,清華大學和國立北平藝術專科學校被委託設計國徽,10月,清華國徽設計組形成以大孔璧為主體的初稿,《擬制國徽圖案説明》由王遜主筆,這一設計與王遜《玉在中國文化上的價值》的主旨一脈相承,遺憾的是清華設計組的方案並未被採納。

1949年,郭沫若提出了設計“建國瓷”,在聽取清華意見後明確了與王遜執筆的景泰藍改造思想相一致的設計原則,以民族形式、大眾適用、科學方法為中心。1952年10月,以中央美院為主的“建國瓷設計委員會”組建,王遜調入美院。王遜為建國瓷設計開設以設計原理為主的工藝美術講座,並根據改造景泰藍的基本經驗提供創作指導。1953年3月,景德鎮成立“建國瓷製作分會”並開始製作,9月完成設計並在故宮博物院展覽。

王遜(中)與弟子薄松年(右)及捷克留學生海茲拉爾(左)在中央美院,圖片翻拍于展覽現場

第三單元“發軔之功:王遜為創建中國美術史學科的努力”主要展示王遜在中央美術學院建設中國第一個美術史係中起到的作用。1952年由於院係調整,清華大學藝術史學科規劃終止,王遜調入中央美術學院,並在此開始建設美術史學科。

北平解放後,對於是否改造國畫的問題引發了爭論,國畫開始受到重視。1953年2月,文化部批准籌組“中國繪畫研究所”,6月,王遜參加籌備工作。國畫是一個矛盾重重的大問題,面臨政治立場和繼承發揚傳統的矛盾,王遜提出對古代繪畫遺産加以“科學整理”,以準確、精煉、巧妙指導創作實踐,創造新現實主義的美術,這一意見受到了中央的重視。1954年1月,研究所成立並更名“民族美術研究所”,王遜負責日常工作,主要包括收集各類資料,培養中國美術史論的專業人才,編寫教材,組織創作和外出考察活動,以及專業美術館建設及部分。

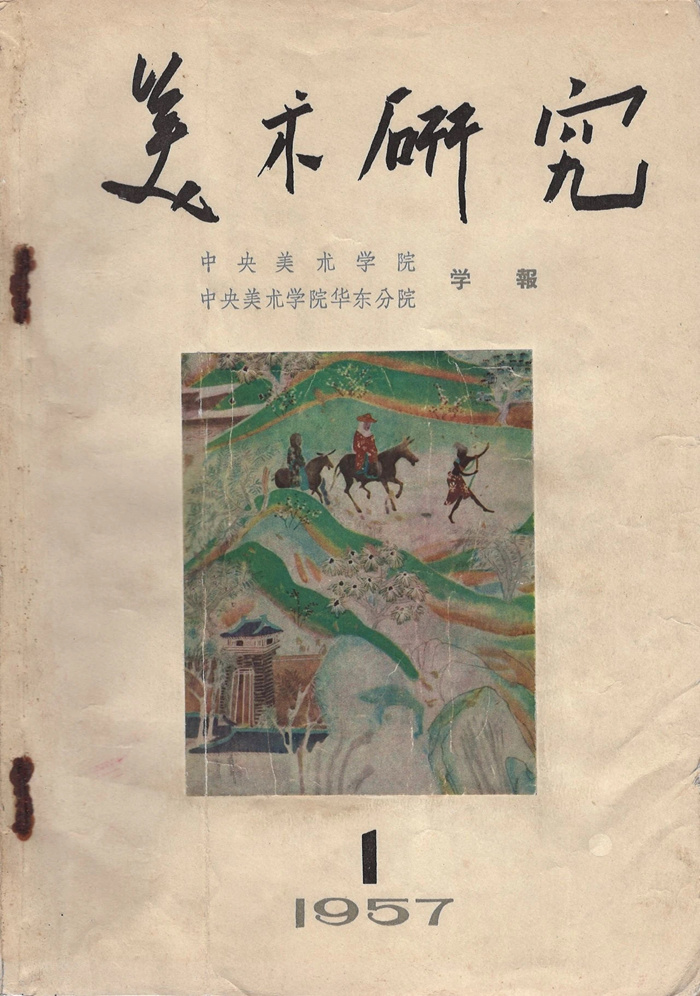

1956年,中共中央提出制訂科學技術發展12年遠景規劃後,王遜作為美術學科召集人參與了中國科學院組織的“藝術史規劃小組”。1956年8月,在文化部、教育部的同意下,中央美術學院組建王遜任主任的“中國美術史係籌備委員會”,成立中國美術史教研室、外國美術史教研室和資料室,參與創編《美術研究》。美術史係的一系列工作,甚至提高幻燈片品質,王遜都要親力親為。

王遜主編《美術研究》選取莫高窟壁畫作為創刊號封面,圖片來源:清華大學藝術博物館

第四單元“扛鼎大作:王遜對中國美術史寫作的現代構建”展示王遜的具有開創性意義的中國美術史教材資料。本次展覽展出了8個版本及其他零本,由於當時的科研力量薄弱,這些教材雖然是集體編寫,基本上主要展現了王遜的美術史寫作特色。

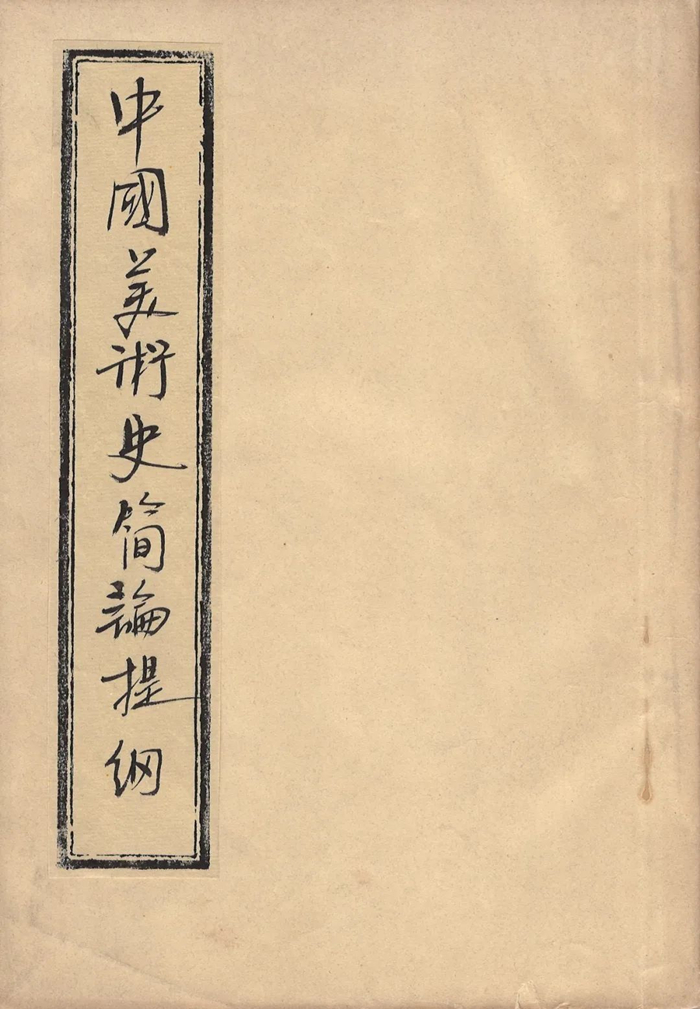

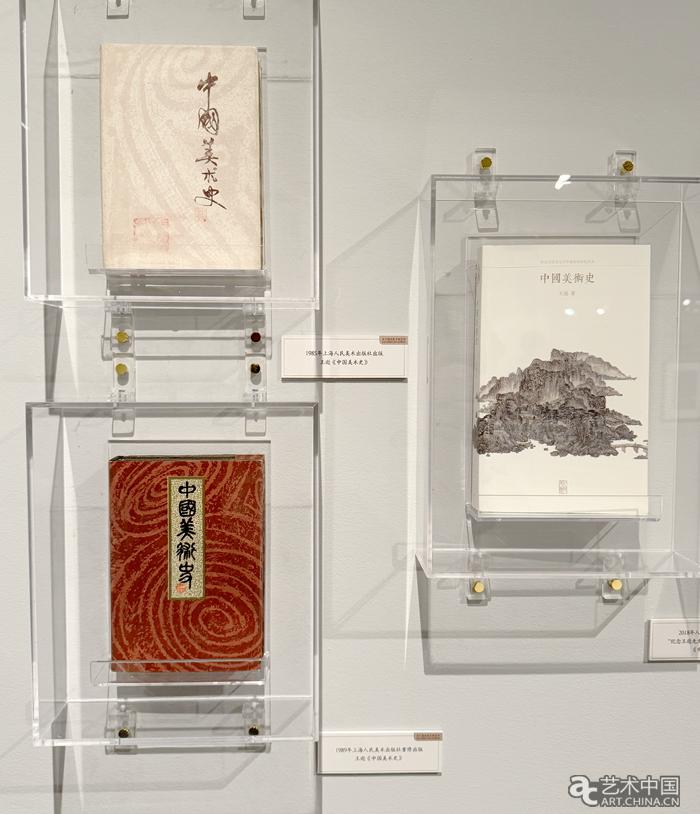

1953年,王遜完成《中國美術史簡論提綱》,按照馬克思主義的觀點書寫中國藝術史,奠定了中國美術史教材的基本範式,1954年在《提綱》基礎上完成《中國美術史提綱草稿》,基本形成了完整的內容。1956年,由故宮博物院刻印《中國美術史講稿》,該書主要在文博系統內流通,有資料表明故宮博物院的職員曾來到中央美術學院聽王遜授課。1956年,中央美術學院為了籌建美術史係付印1000冊《中國美術史講義》,修訂1954年版的草稿,補充了新的考古發現和研究成果,明清“建築”、“工藝”部分未完成,但這一版本影響深遠。1961年,“全國文科教材會”提出全國美術院校計劃編寫18種教材,“中國古代美術史“由中央美院美術史係承擔,將王遜《中國美術史講義》“史前—魏晉南北朝“部分多次送審,該講義第一次完成了對於上古美術史規模可觀的編寫。王遜平反後,薄松年、陳少豐在1956年《講義》基礎上補寫明清“建築”、“工藝”後,交由上海人民美術出版社在1985年出版為《中國美術史》,該版本失誤較多,2015年,為紀念王遜百年誕辰,薄松年雪加校訂併為各章撰寫導讀,于2018年出版“紀念王遜先生百年誕辰導讀校注本”《中國美術史》。此外,還有1962年為文化部審稿會準備的修訂本,以及60年代其他零本,該教材大約修改過七八次,1962年上半年編寫到元代。

1953年《中國美術史簡論提綱》,圖片來源:清華大學藝術博物館

黃永玉在《輕舟已過萬重山》中回憶道:“他的學術見解心胸寬闊,外文底子也好。他有過一次失敗的婚姻。香煙抽得太多,身陷在肺氣腫病痛裏,有趣交談之中,突然發生較長的咳喘間歇。”王遜曾經度過了一段平靜的時光,並且和京劇演員張曼君結婚,最後孤獨地離開,實在是令人嘆惋。

1980年代以來出版的多個版本的王遜著《中國美術史》 攝影:許柏成

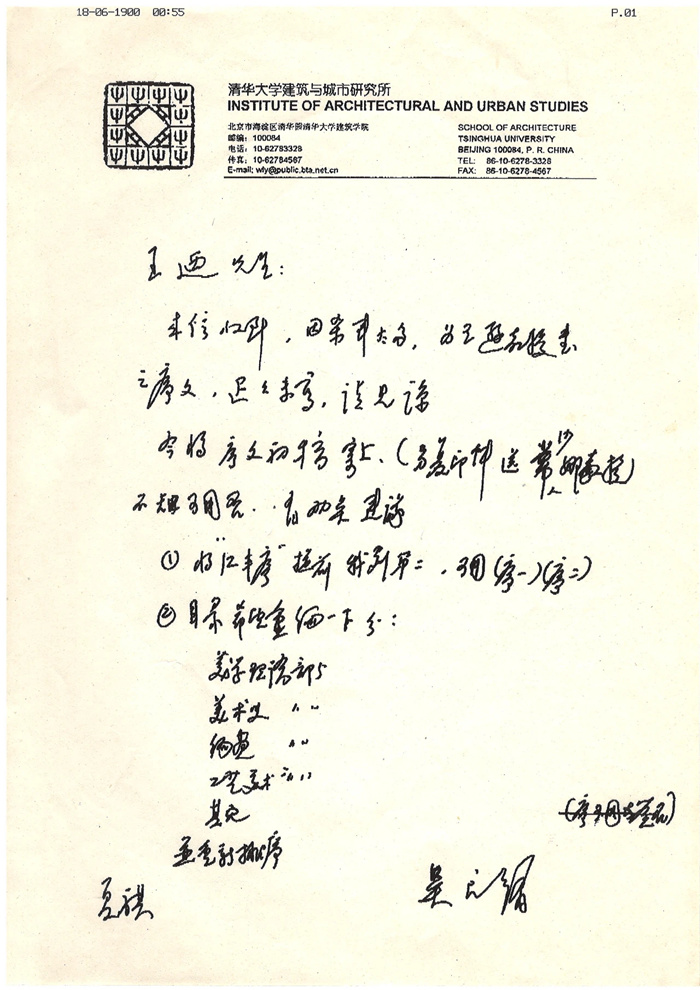

第五部分“碎玉如燈:王遜遺著整理與研究”主要呈現的是後人對於王遜資料的整理。1979年文化部為王遜平反後,中央美術學院開始組織專人整理王遜遺著,助教薄松年、侄子王涵以及其他研究者為整理他的學術思想和著作付出了極大的努力,相繼出版《王遜美術史論集》《王遜學術文集》《王遜文集》《王遜年譜》《中國美術史稿》等著作。在歷史沉浮之後,王遜這樣一位被埋沒的重要人物得以重現於世,對於王遜的研究還亟待開始。展覽最後開闢了一個空間,觀眾可以在其中閱讀王遜的著作,直接地了解王遜的研究成果。

2005年,吳良鏞院士對《王遜學術文集》的編輯意見 圖片來源:清華大學藝術博物館

王遜的一生是貢獻卓著的一生,也是令人嘆惋的一生,特殊時代的不幸命運將學術界關於他的記憶模糊。然而,他的貢獻是無法被磨滅的,如今,我們得以通過本次展覽重新了解他的人生歷程、學術思想和教育成就,尋回這樣一枚遺失的“美玉”,同時也有助於完善對於新中國美術和中國美術史學科發展的認識。

“為了趨向美玉的藝術:紀念王遜誕辰110週年史料輯佚展”展覽現場 圖片來源:清華大學藝術博物館

“為了趨向美玉的藝術:紀念王遜誕辰110週年史料輯佚展”展覽現場 攝影:許柏成

《上水船——王遜與現代中國的藝術理想》 2025年1月三聯書店出版