展覽現場

2024年11月16日在UCCA尤倫斯當代藝術中心展出的“呂克·圖伊曼斯:過去”是比利時藝術家呂克·圖伊曼斯在中國的首個大型個展。展覽由UCCA策展顧問彼得·逸利與藝術家共同策劃,展出了圖伊曼斯自1975年至2023年創作的近90件作品,其中包括藝術家最具代表性的作品以及此前鮮少展出的創作。

呂克·圖伊曼斯是繼馬格利特之後最著名的比利時畫家,自 20 世紀 90 年代初以來,其國際聲譽穩步提升,在藝術界備受推崇。他的作品陳列在世界各大博物館和私人收藏中,受到策展人、評論家和同行藝術家的一致讚賞,對新興藝術家包括很多中國藝術家産生了持久的影響。

展覽現場(尤倫斯當代藝術中心提供)

圖伊曼斯在當代藝術界長期以來都是一個不可忽視的重要藝術家,但是對於中國普通觀眾來説,圖伊曼斯的藝術還是較為陌生,欣賞難度較大。本次在尤倫斯舉辦的“過去”展覽不僅為國內觀眾提供了直接觀看圖伊曼斯原作的機會,也打開了一扇賞析歐洲新具象繪畫的窗口。

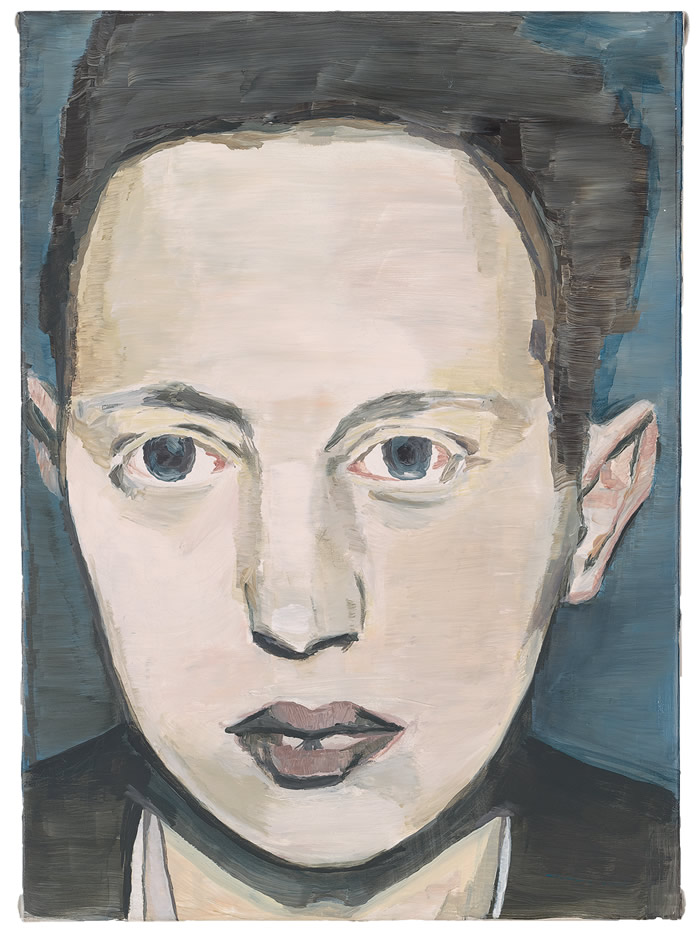

對於初次接觸圖伊曼斯作品的觀眾,對他的作品容易陷入困惑。不同於其他西方現代畫家個性張揚的作品,圖伊曼斯的畫散發出一種難以名狀的曖昧不安的氛圍,物象的神韻像被稀釋走了靈魂一般空洞無神,又或者像蘸著煤灰的水彩畫,粗糲、稀薄而蒼白,平靜的人物和場景無不滲透著隱隱的驚懼。他的畫似乎和原有的歐洲繪畫美學原則相背離,但即使再不喜歡他的觀眾,也難以忘記那些如面具般冷漠的畫孔、泛著熒光空洞的背景,如漿洗過多遍的褪色老相紙的質感...它們像楔子一樣輕易地佔據了觀眾的記憶層。

對歷史與現實的關注與間離

當迷惑的觀眾暗自發問,圖伊曼斯的作品的強悍之處在哪?為什麼會被譽為“當今繪畫的拯救者”這樣顯赫的稱號?

其中一個答案就是,圖伊曼斯是一位後歷史時代的畫家,如同德國畫家李希特、基弗那樣對包括二戰等近現代歷史題材的持續關注,圖伊曼斯描繪了歷史上的暴行時刻,包括二戰、大屠殺、比利時在剛果的殖民時期、911等事件。而在這一題材的繪製中他表達出了一種不同尋常的理解和表現力。

藝術家圖伊曼斯(尤倫斯當代藝術中心提供)

圖伊曼斯對歷史題材的關注緣起于他的特殊家庭,他的父親是比利時佛蘭芒人,母親是荷蘭人。 在“二戰”期間,父親家族親德國納粹,而母親家族的成員則加入過反納粹的荷蘭抵抗組織,這種親人間的政治和道德的對立與矛盾對圖伊曼斯後來創作的主題有著巨大影響。

圖伊曼斯曾經這樣説:“與其説‘我要從藝術中創造藝術’…不如説,我決定要從現實和與我們更近的歷史中獲取藝術的靈感。那個特殊時期所造成的後果,一直蔓延到我們生活的當下。”

《美國國務卿》,2005年,布面油畫

但圖伊曼斯對歷史題材永遠保持一種“間離”效果,被歷史環繞,卻不捲入其中,只是冷眼旁觀。他描繪的歷史人物、恐怖分子、物品和驚悚的場景沒有任何刻意渲染,就如同平淡庸常的日常表像一般,他對所描繪之事件不做任何主觀的分析和道德評判。他通過畫面的特殊處理,讓原圖像明確的意義指向發生偏離或發散,讓觀者自己去揣摩作品中權力與控制、集體與個人、公共與私密、日常與戲劇等微妙關係。

無論重大事件、政要明星或是平凡人事,圖伊曼斯更多以日常化呈現,這些看似平淡無奇的人、物和景觀描繪中,敏銳的觀眾依然能感受到畫面隱藏的戲劇性張力。圖伊曼斯也經常在標題、主題的文本和描繪的圖像之間製造反差,形成語詞與圖像之間的裂痕,引發人的聯想。

《遺産Ⅵ》,1996年,布面油畫

本次展覽中,《遺産》是圖伊曼斯的一幅廣為流傳的畫作,描繪了一位戴著眼鏡的中年男士的簡約形象,看上去和藹可親。但事實上該男士是二十世紀五十年代美國的右翼人物約瑟夫·米爾特,其推崇的種族隔離和白人至上的政治主張惡名昭著。當觀眾了解了這一背景之後,對這幅繪畫的理解會換上一種新的觀看之眼,這張畫似乎就像是一張低保真的罪犯的入獄照。同時,眼鏡也是圖伊曼斯非常喜歡描繪的事物,有一個展覽就集中展示了圖伊曼斯描繪的眾多戴眼鏡的人物形象。眼鏡也是一種集體性身份的符號,它構成畫中人與觀看者之間的一道屏障,阻礙了觀眾對其進一步的窺視,增添了某種神秘感。

兇手,1990年,布面油畫

圖伊曼斯的另一幅名為《兇手》的作品出自1990年的展覽《懸疑》,描繪了一位走在石梯上,頭戴禮帽,身著講究的男士,表面看這幅畫色彩豐富,場景祥和。但是這位男士面目模糊,身體僵直,身下的高反差的陰影,讓畫面隱隱有一種緊張不安的氣氛,令人想起圖伊曼斯推崇的畫家霍普描繪的很多懸疑情景,平靜的表像下危險一觸即發。另一方面,男士僵硬的身體的靈感來源於宣傳冊的火車模型,圖伊曼斯經常參考模型為繪畫元素,藉以表達當代社會外表下的不自然錯位和某種病態症候。

《診斷視圖Ⅴ》,1992年,布面油彩(尤倫斯當代藝術中心提供)

展覽現場的《診斷視圖Ⅵ》《診斷視圖Ⅴ》《診斷視圖Ⅷ》(尤倫斯當代藝術中心提供)

圖伊曼斯對於人類的病理和創傷題材也非常感興趣,這次展覽展示了圖伊曼斯有一組“診斷視圖”的經典系列作品,作品參考了德國的一本醫學教科書,書中收錄了大量的病患者的照片。圖伊曼斯並沒有仔細表現病患者的誇張的病理特徵,以一種手術刀般的冰冷描繪了幾幅病人肢體的畫面,《診斷視圖Ⅴ》的女士毫無血色的臉龐像木偶劇面具眼神空洞神情麻木,《診斷視圖Ⅵ》《診斷視圖Ⅷ》聚焦了人的部分肢體,仿佛被置於手術台中的無影燈下,人的生命體被一種隱形的力量壓制在病態冷漠環境中,這不僅體現在生理,也象徵著某種社會精神層面症候。

進入新世紀後,圖伊曼斯的題材變得更為寬廣,他對資本主義背後的隱性權力機制很感興趣,對任何樂觀的“時代精神”抱有懷疑的態度。他用冷峻的筆觸表現了很多消費主義場景背後的寥寂,比如《艾波卡特》《烏龜》《老大哥》。

《艾波卡特》,2007年,布面油畫

《烏龜》,2007年,布面油畫

《老大哥》,2008年,布面油畫

《艾波卡特》描繪了美國的一個完美烏托邦社區願景的衰落,該計劃是華特·迪士尼針對美國城市衰敗問題在60年代提出的一個未來城市的宏偉規劃,它是一個佔地 50 英畝的圓形放射性城市,擁有發達的智慧交通網路和舒適的居住區域,人們可以在城郊間的綠地自由穿梭。但是隨著迪士尼的去世,方案成為了艾波卡特迪士尼主題樂園,與最初的願意相去甚遠。圖伊曼斯以俯瞰的視角描繪了這座隱沒在記憶中的城市景觀,它如同漂浮在黑暗虛空的宇宙中的一個UFO,璀璨的都市繁華只殘留著混沌而蒼白的光芒。

對圖像的質疑與繪畫的救贖

另一個令圖伊曼斯受到廣泛歡迎的因素是他對影像與繪畫媒介的處理方式,他在戰後西方文化界繪畫已死的喧囂中開闢出屬於自己的一條道路,而這條道路也被證明具有可複製性和拓展性,影響了當代很多年輕藝術家。

回顧西方繪畫歷史,進入二十世紀,在新表現主義、抽象表現主義和波普藝術之後,繪畫已經難以産生革命性的變革,繪畫作為一種古老的藝術媒介是否還有資格承載現代性被很多人所質疑。具象繪畫藝術家突圍的一條道路就是圖像式繪畫,簡單講就是以繪畫模倣電影劇照、歷史文獻、雜誌海報、網路照片等的一種繪畫創作方式,其中的代表人物就是德國的裏希特和比利時的圖伊曼斯。

《朝陽》,2003年,布面油畫(尤倫斯當代藝術中心提供)

戰後出現的圖像式繪畫,與媒介形式演變有關,在19世紀之前,人類的圖像視覺媒介主要形式是繪畫、版畫等人工方式,繪畫承載了視覺審美、事實記錄和確認的功能。進入十九世紀中後期,人類主要的主要視覺形式逐漸演變為電影、照片和插圖。世界各地的人無時無刻被電視、電影、雜誌和網路中的各種影像資訊所包圍,影像以其“理性客觀”宣告了在視覺真實性、文獻性、及時性、複製性方面遠勝於繪畫,越來越多的歷史事件有大量影像資料所印證,影像已經成為真實的代名詞。

同時影像隨著科技的快速發展,在一百多年的演進中,也誕生了諸多嶄新的視覺美學,繪畫僅有的審美優勢也被不斷侵蝕。人類的視覺和記憶系統幾乎已經被這些人工圖像所宰制。因此部分具象畫家認為,回避影像,像古典時代那樣用倫勃朗或安格爾那樣的方式描繪現代生活,不過是一種陳腐的方式,完全無法表達當代社會的精神氣質和行為特徵。

《弗蘭德村莊》,1995年,布面油畫

圖伊曼斯成長的上世紀五六十年代正是西方影視行業最為發達的年代,電視上新聞事件的影像每時每刻都轟擊著大眾的眼球,電影的影像方式和敘事性也影響了眾多視覺藝術家。圖伊曼斯曾經説:“對我來説,用電影的概念來思考要有趣得多,因為從心理層面來説,電影更有決定性。看完一部電影后,我會試著想出一幅圖像,一幅能讓我想起影片的所有動態過程的單幀圖像。”圖伊曼斯在 1981 年至 1985 年嘗試過電影創作,對影像的熟知使他的日常創作也經常從電影劇照、雜誌圖片、網路圖片和自己用手機和寶麗來相機拍攝的素材來獲取靈感。

但在另一方面,圖伊曼斯對圖像也保持著質疑的態度,因為影像在製作過程中有很多人為干預因素,影像的暫態性也丟失了更多在場資訊,所以影像所呈現的“真實”,往往與人們體驗的現實感受有相當遠的距離,而沒有經歷過的人則往往被照片營造的“虛擬現實”所蒙蔽,圖片很大程度上扭曲甚至偽造了人類的記憶。而現代越來越高清的影像更容易塞滿人的視覺感官,更具有強制性和控制力,造成人類對圖像的麻木被動地接受。

《舞臺》,2020年,布面油畫(尤倫斯當代藝術中心提供)

在這樣的情況下,繪畫的重新登場有了新的意義。繪畫需要人類的觀念、情感、身體感知和手繪經驗的注入,繪畫集合了人類的思考、觸覺和視覺于一身,承載著細膩的表達,具有更多的開放性和暗示性。就像圖伊曼斯所説:“一張好的繪畫能消除自己的線索,讓人無法精確地記住它。於是它會在回憶中生成其他的圖像。所以某種程度來説,圖伊曼斯並不是提供給觀眾另一個“真實”,而是善於消解原圖像的“真實”,揭示某些被遮蔽的真相,釋放人類天性中對世界的思考和想像。

圖伊曼斯將原圖像的完整資訊進行大量削減和弱化,抽離了原圖像的時間和地點等確定因素,將照片的表面“真實”徹底擊碎,經過藝術家精簡至輪廓,置入模糊時空的場景中,構成了某種類似人類的模糊視覺記憶,這樣一種失真的圖像,一種殘像的方式,反而容易激活觀眾大腦對圖像的深度思考和想像。

面對圖像資訊快速爆炸的當今時代,圖伊曼斯反而更著迷于繪畫的手工性和緩慢感,在深思熟慮,反覆試錯的繪畫過程中處理歷史、現實與圖像的關係。同時,觀眾依然能觀察到圖伊曼斯受到范艾克(Jan Van Eyck)、萊昂·施皮利亞特(Leon Spilliaert)、拉烏爾·德·凱澤(Raoul De Keyser) 、詹姆斯•恩索爾(James Ensor)、愛德華•霍珀(Edward Hopper)、喬治•莫蘭迪(Giorgio Morandi)、裏希特等前輩藝術家的影響,關於這其中的關聯可以開闢一個獨立的篇章來展示。

《彎下》,2001年,布面油畫

在職業畫家眼中,圖伊曼斯對圖像的截取和變形,形象的高度概括,對畫面節奏的控制與均衡感,對低飽和度色彩的銜接過渡,鬆弛寫意的輪廓線等方式都令人印象深刻。《彎下》是一幅表現特殊透視角度下的人體局部,藝術家以輪廓線鬆緊關係和光影的細膩過渡,完美展示了人體局部的微妙起伏變化與背景的空間關係。

《日落》,2009年,布面油畫

《亞伯》,2022年,亞麻布面油彩

《特藝彩色》,2012年,布面油畫

《競技場I》,2014年,布面油畫

光是圖伊曼斯另一個重大的元素,不同於倫勃朗的“燭光”,莫奈的自然光,圖伊曼斯作品中對光的描繪更多模倣了人造光源和影像的過度曝光的效果,這種強光使得描繪物體漂白,剝離細節,強有力的烘托了異樣的氛圍感。而那些看似慘澹的光色和陰影中,潛伏著藝術家細膩的把控,即使在大尺幅作品中,圖伊曼斯也很少使用大筆觸涂刷顏料,而是用中小筆觸,保持筆頭的敏銳度,畫出空間的層次變化。

綜上所述,我們不能將圖伊曼斯簡化為一個依靠歷史圖像模倣的藝術家,他借助影像語言和承襲其他藝術家而形成的獨特的繪畫經驗依然值得當代藝術評論家和藝術家研究和借鑒。“呂克·圖伊曼斯:過去”將展出至2025年2月16日。

(作者:劉鵬飛 參考資料:尤倫斯當代藝術中心)