“黃永砅 &沈遠:小的仍然是美好的?”展覽海報

文/張渤婉

當代唐人藝術中心於 8月 24日起在北京 798第一和第二空間呈現藝術家黃永砅&沈遠的雙人展“小的仍然是美好的?”。作為中國最早一批獲得國際聲譽的藝術家,黃永砅和沈遠從八十年代投身中國前衛藝術,到九十年代拓展至國際視野,不斷地顛覆既定的歷史與文化觀念,創造出鮮活的、超越國界和文化的表達方式。

展覽“小的仍然是美好的?”的作品由沈遠從兩人多年創作中精選而出,包括六件大型裝置作品、部分繪畫作品及影像資料。從黃永砅 1983年的油畫作品,到沈遠 2024年最新大型裝置《密室逃脫》,時間跨度超過 40年,呈現出兩人在當代藝術史上的開拓性實踐。這也是兩位藝術家在 2017年唐人香港空間“香港腳”後,時隔七年,又一次在中國合辦展覽。

展覽前言説到,“藝術家本人總是因命運註定而不得不離家出走,定居異國他鄉。他們投身於藝術和文化前衛的冒險,從中領悟到真正的美總是誕生於日常生活中的真實反思和實驗……這種為生存所做的努力精彩地表達了人類幸福的真正含義。”黃永砯和沈遠將異國他鄉的生活經歷和為生存做出的努力冒險融入在藝術作品中,以思辨和質疑的方式解構中國哲學智慧與西方觀念藝術。作為中國當代藝術重要里程碑事件85新潮美術運動的代表藝術家,黃永砯關心在全球化語境下的“什麼”和“為什麼”的問題,也對新秩序是否被建立,經典文化是否被肯定等議題保持敏銳的關注。基於相似的生活背景,沈遠的作品也與她個人的遷徙經歷和文化斷裂的體驗息息相關,無論是日常物件的再創造,還是始終如一的跨文化社會洞察力,她的作品總飽含對“墻“內、”墻“外的不同群體設身處地的關心。

“今天我們嘗到了普遍盲目崇拜巨大規模的苦頭。所以必須強調在可能採用小規模的情況下小規模的優越性。”

—— E.F.舒馬赫

經濟學家恩斯特·弗雷德里希·舒馬赫(Ernst Fredrich Schumacher)曾在上世紀 70年代警示人們,生産過度和經濟規模過大都會對人類未來構成致命威脅。舒馬赫在石油危機期間完成的里程碑式著作《小的是美好的》中,指出石油危機引發了全球範圍內前所未有的經濟和社會危機,並直接導致了消費主義狂歡的崩塌。因此我們必須拷問:什麼規模合適?取決於我們打算幹什麼。規模問題在今天極關緊要,在經濟、社會和經濟事務中如此,在其他一切事務中也如此。關於“尺度”的迷思,由經濟領域走入了更廣泛的探討空間。

黃永砅,《流動書攤》, 2000,金屬板、袋子、藝術家的書、阿拉伯書籍、木魚、小風扇,1000 × 200 × 200 cm

受到家附近的巴貝斯地鐵站邊上建築工地旁賣阿拉伯書籍的臨時攤位啟發,黃永砅大型裝置作品《流動書攤》(2000年)得以創作。黃永砅從書報攤主那裏購買了他的全部圖書,完整地複製了書攤原本的面貌,並在圍欄另一側擺放了他個人的中文書籍和宗教物品收藏。

黃永砅,《流動書攤》, 2000,金屬板、袋子、藝術家的書、阿拉伯書籍、木魚、小風扇,1000 × 200 × 200 cm

黃永砅試圖以一片“浮動的場景”上以微小但持久的行動對抗巨大的主導勢力,以具有臨時性和不確定意味的藍白色相間鐵皮圍欄為界,兩側的書籍和物品在各自文化語境下平靜地表述,在藝術家刻意為之的“對抗”之外形成一種別樣聲音。書本被藝術家用來表徵某種文化的長期傳承,而鐵皮圍欄、編織袋和雜亂的擺放形式則暗示移民人群的頻繁流動性。應當被有序傳播和習得的知識與技能搭載著書籍,與顛沛流離的移民生活構成荒誕而強烈的對比。來源廣泛、形態多樣的移民人群在全球文化共處與對撞的大環境下的身份認同和歸屬感問題在《流動書攤》作品中被鮮明地表現出來。黃永砅曾表達過,自己的作品受益於諸多完全不同的文化源泉,這是所有人目前正面臨的全球化語境,在這樣的情形下,不圓滿恰好是一種圓滿。

黃永砯以易經和哲學為素材,受杜尚(Marcel Duchamp)、博伊斯 (Joseph Beuys)的藝術觀念思辨啟發,打破傳統藝術規範的約束,通過破壞傳統的藝術形式和語義,無畏美的桎梏,去表達對社會價值和價值觀的批判,用創作不斷翻新了藝術史。黃永砯的藝術生涯是一條探索將哲學思考如何變成可閱讀的東西的特立獨行的路,他希望把作品轉化為曬乾了的語言,直至精煉到沒有水分。

黃永砅,《流動書攤》,展覽現場

關於不同文化的互相溝通與彼此認同,黃永砅認為,兩個人坐在一個椅子上,尚且可能會互不理解,人與人交流的障礙不能歸結于語言的問題,而是人類語言本身的局限。文化間的誤會是永恒的,就連我們自己也不能理解自己,我們又如何能夠理解別人呢。

“黃永砅 &沈遠:小的仍然是美好的?”展覽現場

《流動書攤》旁,是本次展覽中體量最大的裝置作品《飛碗》。這件作品是黃永砅和沈遠為巴西聖保羅雙年展(2004年)合作創作的,參照了由奧斯卡·尼邁耶設計的巴西利亞議會大廈的烏托邦建築形式。

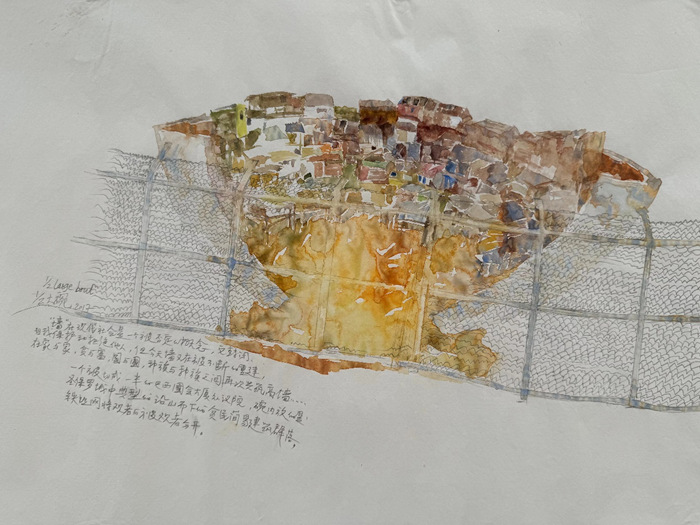

黃永砅 &沈遠,《飛碗》,作品手稿,攝影:張渤婉

“墻“的觀念是理解《飛碗》的重要元素。沈遠認為,”墻“在現代社會是一個被否定的概念,它封閉,自我保護和拒絕他人。但今天,墻仍在不斷重建,在家與家,貧與富,國與國,種族與種族之間再次興築高墻……

黃永砅 &沈遠,《飛碗》,2002,木、鐵、玻璃鋼、紅土,800 × 800 × 275 cm

從外部來看,表面光滑潔白的大碗,代表了一個全球南方新興國家的崛起。從內部來看,多間木屋的堆積則指代聖保羅城內真實存在的貧民窟。觀者以上帝視角俯視觀看《飛碗》,社會的現實矛盾一目了然。這件為巴西聖保羅雙年展創作的作品,藝術家試圖揭示現代主義烏托邦的矛盾本質。

然而,烏托邦的願望和烏托邦的客觀存在是無法同時存在的。藝術家通過作品表達對巨型主義推崇的意識形態和政策的批判,並間接流露對超越實際創造力的企圖心的意見。僅為完美的外在表現而顛覆內在的主流秩序、為邊緣化群體創造替代結構、隱藏行之有效的居住空間,是現代化進程中令人惋惜的代價。

黃永砅,《聖吉爾斯之弓》, 2015,動物標本梅花⿅、⽊、鐵、⾦箔,70 × 450 × 155 cm

在作品《聖吉爾斯之弓》(2015年)中,黃永砅借用了一個著名的基督教傳説討論人類與上帝、狩獵與保護之間的關係。相傳,隱士聖吉爾斯(San Gilles)因為保護被國王捕獵的鹿而受傷,當吉爾斯試圖救治這只鹿時,神奇的事情發生了:箭和傷口從鹿的身上轉移到了吉爾斯的手上,暗示人類的罪惡和痛苦有時可以通過無辜者來承擔和化解。這一超自然的現象吸引了國王的注意,最終國王為吉爾斯在他居住的山谷中修建了一座修道院。聖吉爾斯對自然的深度關懷以及他對動物的慈愛以及對痛楚的犧牲精神給予了藝術家創作《聖吉爾斯之弓》的靈感。

黃永砅將鹿的身體一分為二,中間插入一把弓,在緊張而痛苦的氛圍中,兩極之間微妙的張力平衡牽動著觀者的注意力。黃永砅重新演繹古老的故事,希望引發我們對於生態環境的關注,也喚醒觀者對如何恢復人與自然、人與道德之間的某種平衡與和諧的思考。

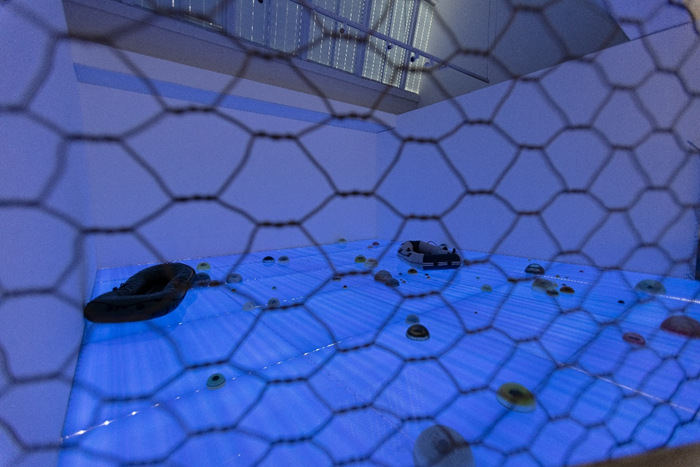

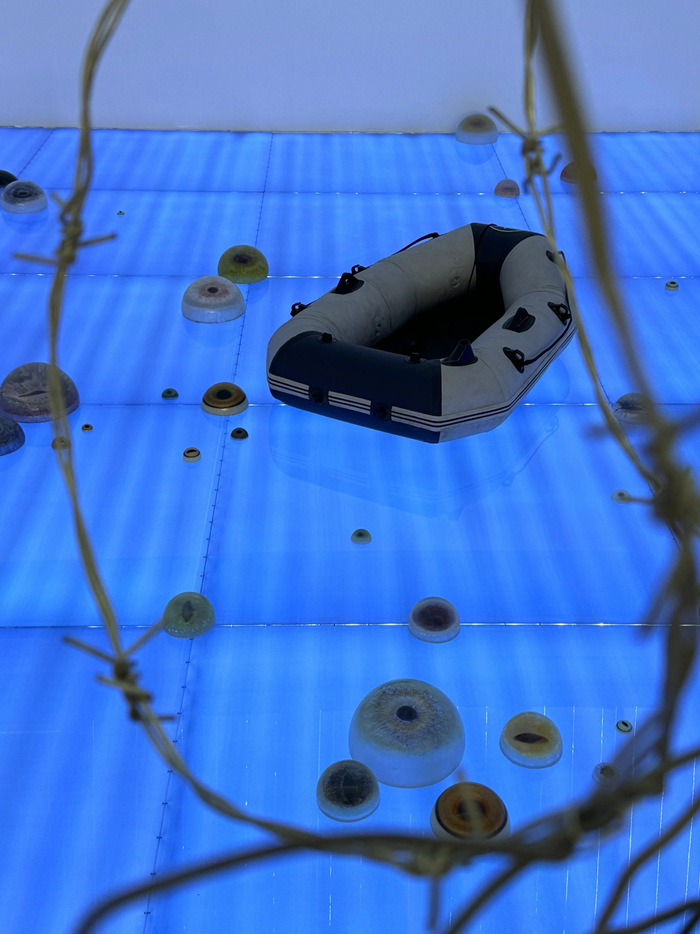

沈遠,《我被視,我不被顯》,2017,燈箱、鐵絲⽹、樹脂、橡⽪艇,980 × 820 × 530 cm

與黃永砅的《流動書攤》相類似,沈遠的《我被視,我不被顯》(2016年)也將視線對準了國際化環境和社會變遷中滋生出來的移民問題。移民身份帶給沈遠對有形或無形的“墻”的敏感察覺,時而代入墻內的角色去表達無序與混亂,時而又站在墻外凝視近在咫尺的變遷。如同藝術家本人所言:“回顧我以往的許多作品,發現都在思考有關”墻”:城市在我看來就像一個無墻的迷宮,在區與區之間,上城區與下城區之間,不同種族居住的區域之間都有一個無形的,隨時間而移動的墻。”

沈遠,《我被視,我不被顯》,攝影:張渤婉

《我被視,我不被顯》隱喻2015年在歐洲的戰爭移民潮。作品主題是個藍色大燈箱,在其上放有一些樹脂做的透明的眼睛,和幾個泄了氣的救生皮艇,觀眾必須登上搭建好的步道,並通過一個狹長的雙重鐵絲網的通道來觀看作品。如沈遠所構想的,這是一次反向體驗,希望能讓觀者(即東道主)有如身處逃亡中,獲得沉浸式的體驗。

沈遠手稿,紙本水彩,1035 × 35 cm (135 × 35 cm × 8),2024

除六件大型裝置作品外,沈遠水彩手稿也同時展出,涉及部分本次展出作品的初始創作思路。

沈遠,《我被視,我不被顯》作品手稿,攝影:張渤婉

從手稿上可以看到,《我被視,我不被顯》呈現了戰爭難民“極具創意地”即興發明瞭各種裝置穿越邊境線,以此揭示他們“非法”進入歐洲的極其危險的經歷。觀眾則被“邀請”在鐵絲網後觀看這些磨難,體驗難民的生存困境。

沈遠,《延長的根》, 2005–2023,樹根、樂⾼磚塊,960 × 500 × 260 cm

沈遠,《延長的根》, 2005–2023,樹根、樂⾼磚塊,960 × 500 × 260 cm

《延長的根》展示了一堵由樂高組件拼疊而成的“長城”,沿著山脈蜿蜒的走勢,隔絕貧與富、不同的文化、種族與國別,象徵文化的“根”的延續。起初,《延長的根》僅僅隱喻中國文化的尋根過程,隨後,沈遠對生命經驗和生存境遇逐漸産生新的感受,也受到法國哲學家吉爾·德勒茲《資本主義與精神分裂:千高原》中“塊莖”概念和形象的啟發,沈遠將塊莖植物的繁殖、移植、出走類比移民,用作品隱喻當今自我封閉、自我保護的政治狀態。

沈遠,《密室逃脫》,2024,玻璃鋼、鐵絲⽹,1200 × 700 × 600 cm

展廳的另一端,沈遠2024年的最新大型裝置作品《密室逃脫》由三部分構成,其一是由水泥包裹的心臟碉堡,其二是一旁矗立的大型潔白魚骨,其三是由鐵絲網編織的魚腸,從骨架中延伸出來,形成隔離心臟與魚骨的一面墻。用作懺悔室的水泥心臟象徵著人們試圖躲避危機的安全區域,而魚骨、魚腸和“墻“則隱喻受到壓迫卻只能沉默以對的“如鯁在喉”之感。

沈遠,《密室逃脫》,2024,玻璃鋼、鐵絲⽹,1200 × 700 × 600 cm

逃避禁錮、追求自由一直是沈遠長期的主題。然而,在自我保護和與世隔絕之間,在被人攻擊的風險和親密關係的甜美之間,“尺度“再次成為藝術家想要探討的議題。當人們衝進黑暗的禁閉室以求片刻的安全,卻在過於黑暗的空間中想要不顧一切地逃離,問題和解決方法的悖論關係使得觀眾在疑惑中進行思考。不論是躲避或是逃離,真正的答案似乎存在於與黑暗和諧共處的勇氣與智慧。尺度的迷思,再一次由此及彼,從創造者到欣賞者。

也許,尺度的迷思,恰如舒馬赫《小的是美好的》中所述:“什麼規模合適?取決於我們打算幹什麼。”作為美好世界的度量衡的尺度,無論觀者在作品中尋求到哪種答案,都將幫助人們接近通往美好的路徑,而這其中對分寸感的體會才是真正的價值所在。