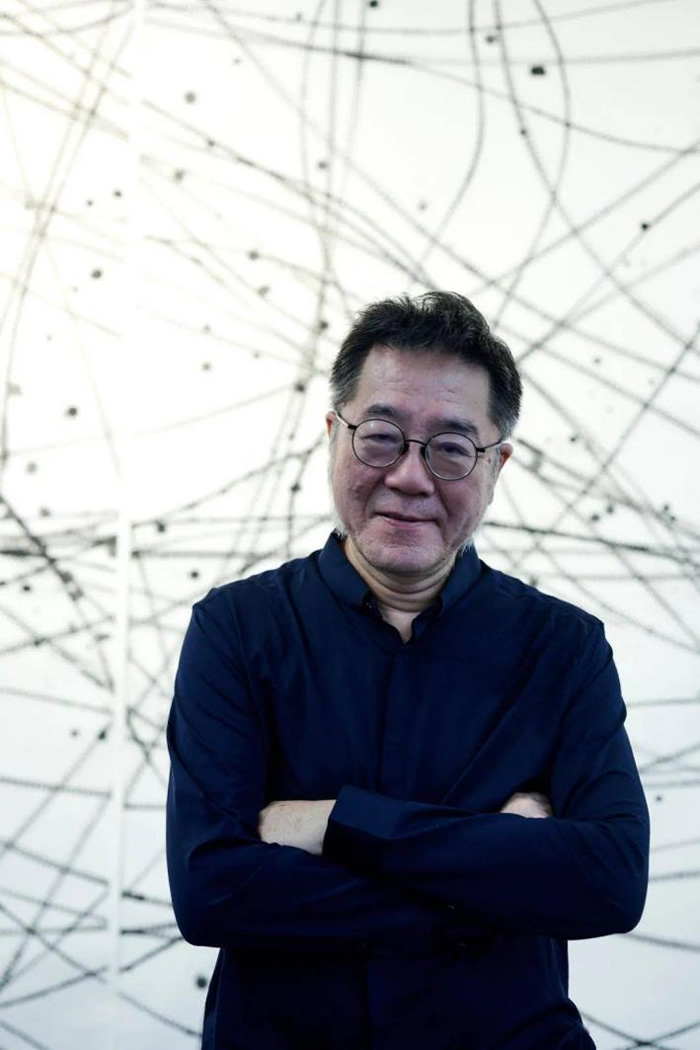

藝術家王璜生

導語:

2024年4月,“王璜生:七重旅途”暨“從這裡出發:珠江溯源記(1984-2024)巡迴展”在王璜生家鄉的汕頭美術館舉辦。展覽包含了他近年來創作的裝置、繪畫、影像、水墨等作品,以及圍繞40年前珠江溯源的寫生創作,涵蓋藝術家藝術生涯多重維度。

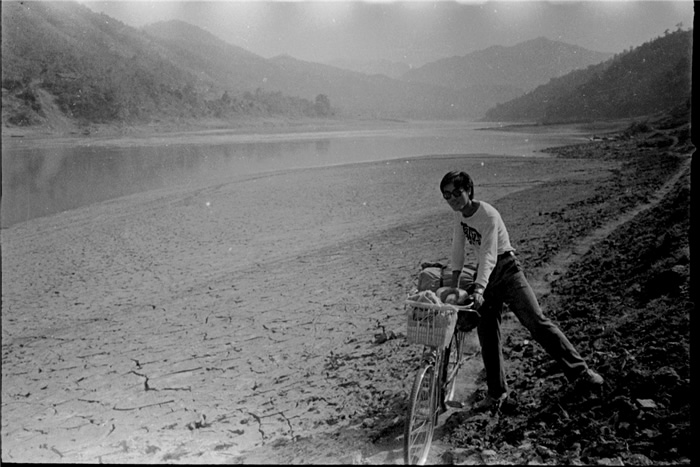

“珠江溯源記”巡迴展覽的起因是王璜生在28歲那一年的“珠江溯源”騎行。1984年,王璜生和好友李毅從家鄉汕頭出發,背著相機、速寫本、畫板和睡袋,騎著二八自行車,途經珠江入海口,橫貫珠三角的河汊村野,深入廣西的荒山老林,穿越雲貴高原的崇山峻嶺,騎行70多天,行程3300多公里。在艱苦的旅行中,王璜生沿途拍攝七八百張照片,畫了近100幅畫,給初戀女友寫了9萬字的信件日記。這些攝影膠片、繪畫圖像及記述文字,構成了一部80年代初期的珠江人文地理視覺考察志。王璜生在日記中描繪珠江:“它不僅秀媚而且充滿野性和活力。”

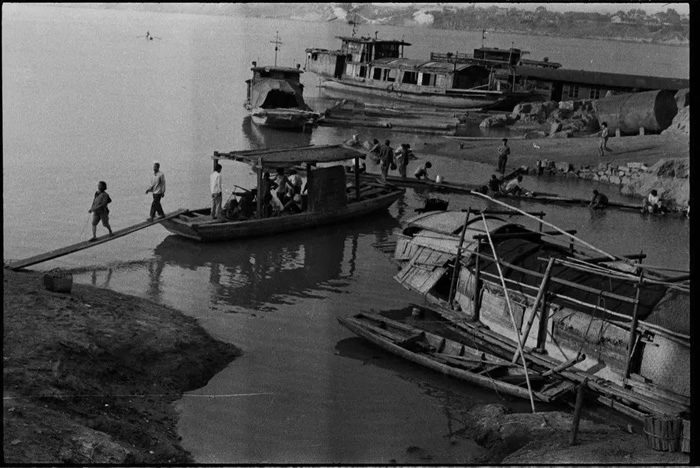

河灘的路,攝影:李毅 135mm 黑白負片

王璜生早年的珠江溯源行動並非預設了多少目的和意義。但這一段充滿波西米亞色彩的文化旅程,正是王璜生多年後作為藝術家、美術館管理者、博物館與藝術史研究學者等多重身份背後人生信念的映照:獨立、堅持、挑戰自我、不拘一格,勇於突破邊界。

在2020年疫情的慢生活中,閉關居家的王璜生偶然打開被遺忘在抽屜角落的日記本,那段塵封了36年的記憶重新被喚醒,他驚訝于自己當年的勇敢行動和留存的豐富歷史資料。就這一年,王璜生重返珠江源,延續了1984年的採擷行為,收集了珠江源的植物標本,並將這些標本轉化為影像、繪畫,隨後又創作了多件大型裝置作品。這些作品與早期的“珠江溯源”圖文日記共同構成本次巡迴展的核心內容。

近日,王璜生接受了“藝術中國”的專訪,深入解讀了青年時期的“珠江溯源”行動及巡迴展中的當代藝術創作。

珠江溯源·路途艱辛

珠江騎行,為了尋找心中的橄欖樹

藝術中國:80年代中國有很多圍繞黃河長江的漂流或行走的事件,您的“珠江溯源”的方式更藝術化一些,您的這種方式源於哪些因素?

王璜生:那時候大家談到長江和黃河,往往是以母親河等的形象作宏大宣傳。我們沒有那麼崇高的野心和期待,當年只是想沿著身邊的大河——珠江騎行走走,既是對自己的青春有一種鍛鍊與交代,也美其名“為了尋找心中的橄欖樹”。

這件事起因可能有好幾方面。首先有一個特定的時代背景,改革開放之初,尤其是在1981年左右,在汕頭那樣偏遠的小城市裏有一群搞美術、文學評論、詩歌、攝影的年輕人,經常會有一些交流、討論及活動,大家都渴望跟外界接觸,了解更多新的理論、新的思想,新的藝術、文學和詩歌的形式,大家都希望能感受到新文化的氣息。

第二就是高考,1979年我開始參加高考,但是一直落選。1983年底我再次報考研究生,但是1984年初連准考證都沒用給我。失望之極,我便跑到海南島五指山中,在一個只有21戶人家的黎族村莊裏和黎族村民一起過年,我清楚地記得正月十五晚上我睡在尖峰嶺原始森林巡林員的簡易棚裏,欣賞那滿天的月光和黝黑的樹影。

還有一個原因是工作。1970年到1973年我隨父母下鄉回到家鄉,1974年回城在街道的機械工廠工作,後來也變換了幾個工廠機構等,一邊工作一邊學習參加高考。到了80年代初,所在的特種工藝廠經常停發工資,我也便有時間和理由出來到處逛逛。

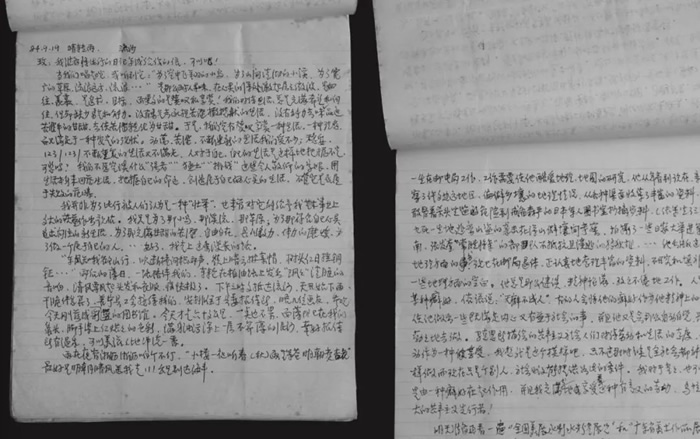

還有就是一些莫名其妙的情感問題。我一直到28歲才有所謂的初戀,也正因為剛剛初戀,又馬上跑出來“珠江溯源”,才有了在騎行路上每天給自己的初戀寫一封信,兩天寄出一次的行為動力。雖然這一路經過的地方有時候很偏僻,但奇跡的是這些信都寄到了,後來也被保存下來了。廣西師範大學出版社出版的時候,我將太個人情感化的部分隱掉了,變成了“日記”。

珠江溯源·日記手稿

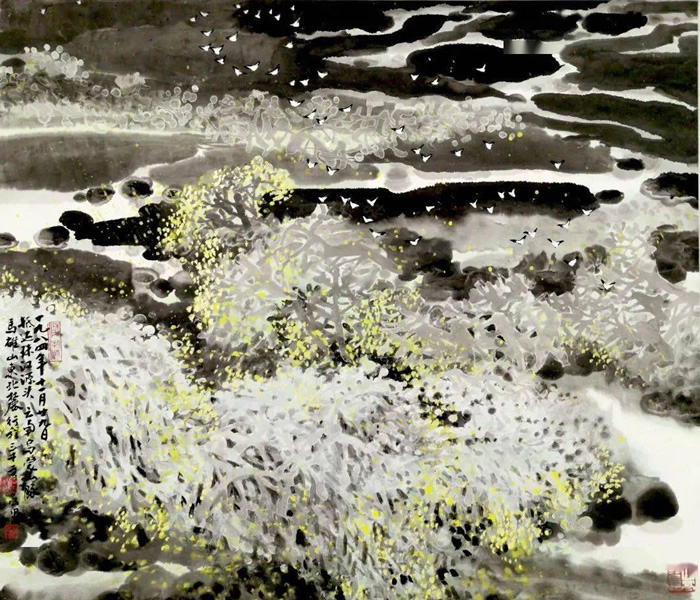

王璜生的部分1984年水墨寫生作品

珠三角夕陽 紙本水墨設色 69x64cm 1984

藝術中國:《王璜生:珠江溯源記》巡迴展完整呈現了您當年在珠江騎行中留存的豐富的視覺和文字,不同於一般藝術生的繪畫寫生,您的珠江地理行走有田野記錄的文獻性,當時是出於怎樣的考慮?

王璜生:我覺得巡迴展主要還是體現80年代初我們這代人在茫然中尋找突破或者追求自己獨立性的一種衝動和行動。當年我們以騎行的方式,通過自己的拍攝、畫畫和9萬多文字記錄了這一歷程。

我覺得有幾點比較有意思。一方面當年的文字記錄了80年代初我的觀察和思考,觀眾能看到那個歷史年代年輕人怎麼看社會看現實,雖然現在看起來有些幼稚,但也很真實。

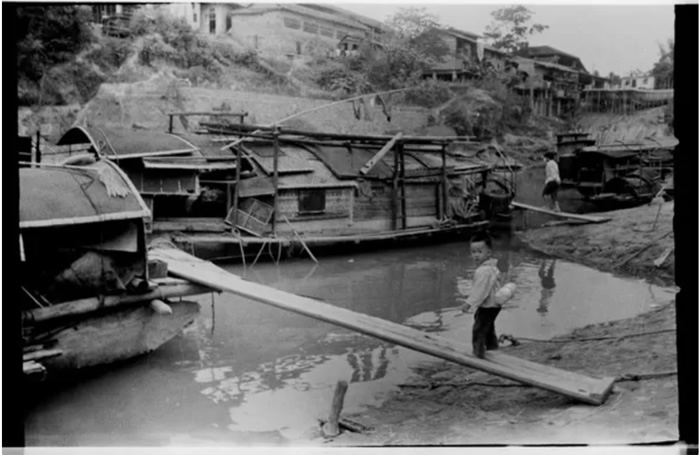

珠江溯源·銀鹽攝影(黔江渡口)

《珠三角河汊》,紙基銀鹽,27.5x18.2cm,1984年拍攝 ,2020年沖印

帶浮標的小孩 紙基銀鹽 27.5x18.2cm 1984年拍攝 2020年沖印

第二,攝影部分比較真實地記錄了80年代初珠江流域的一些人文和自然的景象。雖然我沒受過專業攝影訓練,當時的拍攝也沒有很強的目的性,但是無心插柳的拍攝記錄,更自然地反映了歷史的情景。更難得的是這樣的記錄圖像還都基本保留下來了。

藝術中國:您提到了80年代初的時代背景,當時中國很多城市裏都有文藝青年發起的詩歌、繪畫和攝影等活動,您認為這些活動對您的藝術創作有哪些潛在影響?

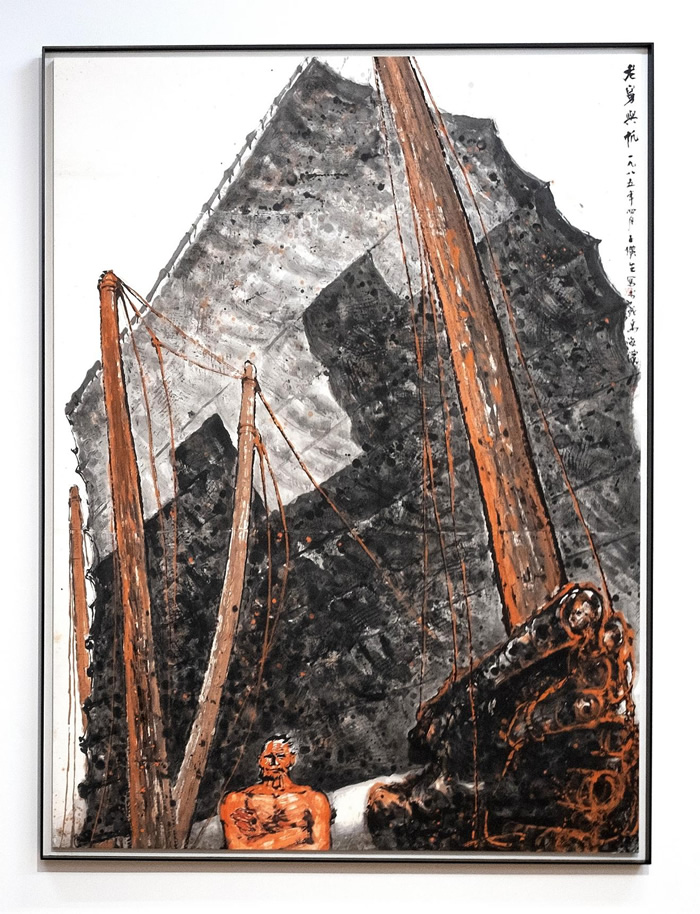

王璜生:我認為這些方面使我的綜合性藝術創作思想更加成熟,包括對文學詩歌,對社會的敏感表達等。現在我使用紗布、鐵絲網等媒材進行當代方式轉換的創作,來自於一直注重於社會現實的表達。80年代初我畫過國畫、油畫等的人物畫創作,主要關注貧困山區、底層人物的題材。我畫過一張油畫,題為《一封寄往遙遠地方的信》,畫面是山區裏一個穿著破衣服的光屁股小孩,在村頭一個破舊郵箱前,踮著腳將一封信艱難地投進郵箱。當時我剛去過三峽山區深處寫生,深刻感受到那裏兒童生活的艱辛,他們渴望與外面的世界産生關聯,也對未來充滿著期盼。因此我創作了這張作品,自己特別喜歡,但是這張畫後來不知放哪去了。我當時還畫了一些類似題材的畫,如《山伢子的歌》《老舅與帆》等。

老舅與帆 紙本水墨設色 205x145cm 1985年

藝術中國:“珠江溯源”對您後來的人生經歷有怎樣的影響?

王璜生:現在大家認為我們當年的騎行事件意義很大,但當時我們對這事並沒太當回事。我和我同行的李毅,畫油畫的,都是面對種種的高考失敗、情感問題及青春不安等等的困境,我們希望在壓抑沉悶的狀態中通過出走的方式尋找另外一個新世界。

而現在重新回頭看這事,確實對我的人生影響很大,後來我做美術館的工作,也包括為人做事的方式,多多少少都離不開這件事對我的影響,包括做事的規劃,知識的準備,到過程中遇到的各種困難,如何不斷面對各種挑戰,怎樣將一個事堅持做完等等。

重走珠江,尋找30多年的變與不變

藝術中國:很多藝術家都喜歡原生態的舊事物,但您對新舊變化更為豁達,當您重返珠江源頭主要關注了哪些地方?有哪些變化令您感到遺憾或欣喜?

王璜生:2020年、2021年我兩次返回珠江源頭,首先是尋找當年騎走的痕跡和感覺。第二是觀察這一路的變化。30多年過去了,現實一直在改變,我們尋找這樣的變化在哪。

我覺得印象最深的是,“有”變成“無”,而“無”變成“有”,這是迴圈往復或者遞進的關係。不能説當年老土,原汁原味的東西絕對就是好的,當年一些這樣的傳統東西、原始民俗風物的東西,如今沒有了。當然有令我感到很多遺憾之處,很多地方將傳統事物轉換成新東西時,那種原有的審美感,隱含的儀式感,深厚的文化內涵等,都給丟失了。

1984年的燕來村立房子

比如,我在珠江溯源日記裏記述了當年我們在廣西西北部的燕來村的經歷。當時我們經過燕來村正好趕上一家人建房子。建木頭房子需要搭建主木梁,這不僅是一個家庭的大事,也是村裏很有儀式感的活動,房主會招呼四鄉八鄰的親戚朋友過來幫忙,共同見證這一歷史時刻。前一天晚上大家聚集在村裏,熱熱鬧鬧地喝酒唱歌。一直鬧到天將亮,這時,大家就“合力”拉架子把主梁豎起來,非常有儀式感,情感凝力聚也很強,大家都很享受這一過程。

今天的燕來村

這次我們重返珠江時看到路標上有“燕來鄉”的標識,就開車去尋找。一路土石煙塵,村子已經是一堆雜亂無章的水泥房子。當地人告訴我們當年的燕來村並不在這裡,而是在20來公里外新建水庫的水下幾十米處。當年村子搬遷,村民們急匆匆亂建了一通“現代水泥房子”,非常遺憾!當年那些建築精美考究的木頭房子和熱鬧的建房儀式都消失了,

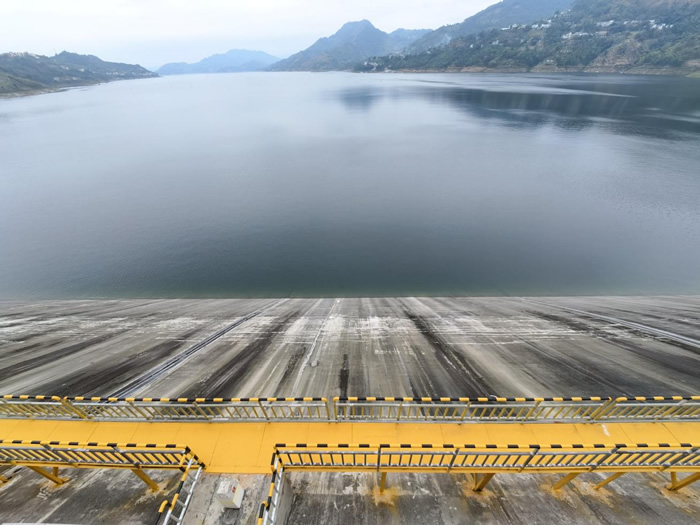

當年的天生橋水電站工地

在貴州與廣西交界處的天生橋水電站

當然也有很多“無”變成“有”的。以前大家抱怨貴州山區交通很不方便,地無三尺平,甚至有“窮山惡水”之稱。但現在貴州有了大量的高速公路,橋梁隧道,更有一個個巨大的水庫。珠江徑流量在中國河流中最大,水流落差也很大,因此珠江上游建了很多水電站,形成了很多水庫,環境變得山清水秀,遊客可以乘坐遊船,在水庫邊的木頭別墅住宿,享受貴州美食。所以水利設施的改善帶來了貴州整體生態文明和經濟模式的很大變化。

藝術中國:您在重回故地中,還有哪些您感受很深的地方?

王璜生:我還有一個感觸比較深的地方就是貴州的冊亨。當年這個地方破破爛爛,路面泥濘不堪,但在這樣偏僻落後的地方,我們居然找到一家書店,我在書店裏發現還有俄國作家妥斯托耶夫斯基的《死屋手記》,我就買了一本,當時印象特別深。

這次我們專門去冊亨尋找這家書店。現在通向冊亨的道路已經是多車道的高速公路,冊亨新區也建了很多新樓。我們尋到老城區,在一處街角發現了一家新華書店,就是我記憶中的那家書店,裏面還有個讀書角。店主説書店是他們接手的,但這書店一直都存在著。雖然當下實體書店式微,但這家書店還能勉強維持,這也説明這一帶愛讀書的習慣一直還保留著。

新創作的觸發點是1984年在珠江源頭采集的植物標本

藝術中國:後來是什麼原因讓您想到要做“珠江溯源記”巡迴展覽?

王璜生:我的《珠江溯源記1984》編輯過程中,廣西師大出版社希望在圖書出版的同時,在他們的美術館做珠江溯源的展覽。這當然是很有意思的事,但我想,不能做成只是80年代珠江溯源的回顧性展覽,我要做新的當代藝術作品來回應這段歷史。從2000年底到2022年,我做了《珠江源植物圖志》《珠江源植物採集》《遠方與河》《騎走》《源頭/活水》《遠方與路》等六組比較大型的繪畫、影像、裝置作品,與1984年的珠江溯源寫生、攝影等一起展出,這也是對自己生命的重新審視。

《珠江源植物採集》攝影 2020年

植物圖志201028 水墨設色拓印 46x35cm 2020

藝術中國:您在“珠江溯源”系列創作期間正值疫情肆虐,整個世界停擺,當時您是如何想到將遙遠的早期經歷與當下特殊的現實進行觸發與連接?

王璜生:當時我在整理資料準備新作品的時候,我在不斷回憶或者重新感知過程中就有一種比較強烈的感受。我們曾經的生命跟我們當下是什麼關係?重新回到珠江,又跟當年的經歷有怎樣的連接?用什麼方式能夠將我們對過去的一種追問表達出來?

思考過程中,我的觸發點就是1984年我在珠江源頭采集的一些雜花。當時就夾在信封裏寄回來,我一直將這些植物標本保留在我的速寫本裏面。當我重新看到它,我一下覺得30多年前的這些標本就像化石一樣,跟時間有關,跟生命有關,它重新喚起了我很多感覺和想像。

這些標本又很有形式感和物質感。我重新回到珠江源頭采集植物,將新的標本跟我當年的標本産生聯繫,跟當下的藝術形式産生關係。

我使用水墨拓印的方式創作新作品。水墨和拓印都和中國傳統文化有密切關係,同時拓印有科學的成分。我就使用銀白黑墨嘗試,銀和墨之間有層次感,加上水的調和,它的顏色漂浮起來,墨沉在裏面,特別立體和微妙,呈現出一種類似反轉片的特別效果。

《遠方與河》系列局部綜合材料 2021年

藝術中國:您在“珠江溯源記”的水墨拓印的畫面上手寫了很多朦朧詩的詩句。80年代詩歌曾經與藝術界緊密相關,您在80年代就結識了江河、楊煉、馬德升、黃銳等一批朦朧詩人和藝術家,但是當下藝術界似乎遠離了詩歌,您在展覽中對詩歌的表達出於怎樣的思考?

王璜生:在巡迴展第二站昆明的時候,一方面是展廳的需要,另一方面我也想在原有基礎上往前推進一點,因此將作品轉換成膠片,我在上面寫上朦朧詩。

80年代這些朦朧詩曾經深深影響了我們,引導我們走出去,這些詩和我的生命記憶有關。詩歌有一種更為浪漫的情節,跳躍性的思維方式,包括詩歌對社會問題的追問,很天真但意象又很豐富。

詩歌比較浪漫的特點,遇到比較現實的社會,對我們這些已經步入很現實年齡的人來説,有時候會覺得跟實際想法差距比較大,我們現在看詩歌也相對比較少。

但是作為年輕人,我想大家要更為浪漫,更有豐富想像力,甚至更幼稚的想法。幼稚並不可怕,幼稚是生命必須有的童真純凈。

我不希望僅僅畫非常柔美的東西,喜歡對力量的追求

《源頭_活水》(榕樹)2022

藝術中國:您的《源頭·活水》將珠江源尋回的水在廣東的土地中孕育新的植物,這是否象徵在時代背景下,對我們原初生命力的呼喚與激發?

王璜生:我很難説想要激發什麼,但是我個人的創作比較喜歡對力量的追求,對事物背後的一種張力的追求。

《源頭·活水》這組作品是將源頭的水貫穿在一個時間和地理的長河中,在珠江的出海口與這裡發生新的關係。照片分為兩個部分,一是我將珠江源的水做成瓶裝礦泉水,帶到廣州的展廳。在展廳中,一方面觀眾可以分享源頭的水,感受珠江源;另一方面,我將幾百瓶“源頭活水”礦泉水瓶口打開,每瓶插上一支廣東的榕樹枝,榕樹枝很容易生根,用源頭的水滋養廣東的榕樹,而這一階段,正好廣州發生砍伐榕樹的事件,因此這作品也很有社會針對性。目前,這組裝置作品收藏在廣州華南植物園裏,榕樹枝一直長勢良好,很有意思!

《源頭_活水》(浮石灣)2022.1

另一部分是“浮石”。珠江的出海口有一個“浮石灣”,那裏煙霧繚繞,水邊巨石就像漂浮一樣。我聯想到小時候經常在海邊游泳,看到泡沫和沙子凝固起來的“石頭”漂浮的狀態。我就找來這樣的石頭,借助珠江出海口的浮石灣,我做了一個海浪和浮石的作品。作品意象表達的是珠江的水從源頭的涓涓細流,流經兩三千公里,到了出海口形成洶湧澎湃的海浪,激起了這裡的巨石“浮動”起來。水是如此的柔順,但是水也能夠將堅硬巨大的石頭托浮起來。這是對力量和意志的一種呼喚與隱喻。

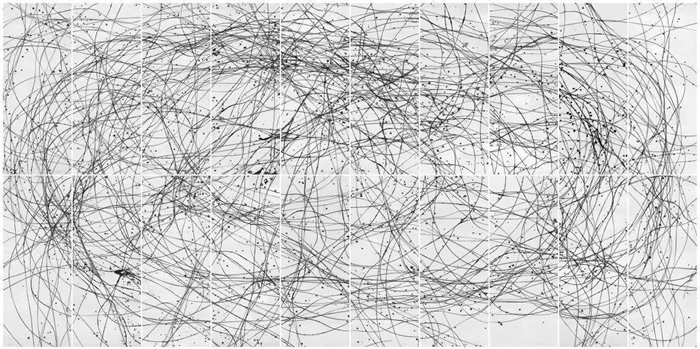

王璜生 《騎走》 紙本水墨拓印 1450x730cm 2021

王璜生,《風之痕》,影像,3'23",2020年

藝術中國:展覽中《界》《風之痕》《呼/吸》涉及了鐵絲網,紗布,氧氣瓶等物象,它們蘊含著對生命既保護又有危險的意象,您對於這些材料的使用有怎樣的思考?

王璜生:這是我一直想去探索的東西。我這麼多年在美術館工作,做過非常多當代藝術展覽,我以前學習傳統繪畫,漸漸對當代藝術特別感興趣,但是我對紙本繪畫的上手感、直覺感比較強,審美也很認可。我想在這兩者之間尋找到一個切合點。《遊·象》表現線條的時,從觀念的層面,我希望是一種控制與自由、修煉與自在的表達。而線條既要優美自在,又會出現鐵絲網的感覺,我不希望僅僅是柔美的東西,想表達一種刺痛感,特別是它的芒刺。

後來我就開始關注材質,鐵絲網是我特別喜歡的一種材質,做過很多鐵絲網類的作品。我最直接的感受就是電視新聞裏幾乎每天都能看到街頭暴亂或者隔離的鐵絲網,它構成了一個非常直刺人心的意象,暗含的文化符號內涵很強。

後來我又找到了紗布,用紗布包紮鐵絲網,紗布的柔軟和鐵絲網的堅硬構成了強烈的對比關係。我又將紗布作為拓印轉換成黑色、紅色的水墨作品。紗布轉換成水墨後,其肌理感非常微妙獨特,也很有內涵意蘊。後來我又以“氧氣瓶”“爆炸後的煙花殘件”等做裝置、影像、拓印等作品。

王璜生 呼_吸1 裝置_影像 2000x900cm 2019-2020

"王璜生:七重旅途”暨“從這裡出發:珠江溯源記(1984-2024)巡迴展/汕頭站”展覽現場,汕頭美術館,2024年

影像裝置作品《界》

藝術中國:您的裝置影像作品《呼/吸》,您敲擊氧氣瓶的畫面和聲音給人相當的心理衝擊,作品是受疫情的影響而創作的嗎?

王璜生:一直以來我可能對危機美學比較感興趣,像我的“鐵絲網”也好,“紗布”“氧氣瓶”也好,我的作品都有這樣一種危機意識。我當時做《呼/吸》的時候疫情還沒來,2019年的三四月份,我經常去醫院照顧家人,那段時間段我對氧氣瓶感觸特別深,然後開始做這樣一類的系列作品。

《呼/吸·關鍵詞》,王璜生、徐夢可編著,廣西師範大學出版社,2024年2月版

藝術中國:《呼/吸》展覽是在疫情期間推出,近期您和徐夢可又出版了新書《呼/吸·關鍵詞》,這本書的內容和形式都很特別,您能介紹下展覽和這本書的關係嗎?

王璜生:我原定是2020年的2月份在上海龍美術館做《呼/吸》展覽。當時疫情還沒有發生,請柬都印好了。疫情到來後,我們將展覽推延到2020年的8月。

《呼/吸》展覽做完後,通常會做一本畫冊反映展覽現場和策展思路,我希望以展覽的新畫冊引發更進一步的思考。因此,我就找了中國美術館的徐夢可博士,她對西方哲學文化很敏感,讓她參與這書的編輯和寫作,我和她講這本書最好不要做成我的作品集,要有新的敘事角度和思辨理論性。她提出了“呼吸關鍵詞”這個概念,將和生命與呼吸相關的27個關鍵詞列進書裏,例如“肺”“隔離”“遠端辦公”和“生物公民權”等。每個關鍵詞有一段文字,又跟我的作品有關。當時也擔心國內出版社是否能出版,後來廣西師大出版社對這本書非常認可決定出版,現在中文版已經出版,英文版正在製作中。

優秀的當代藝術能夠表達當代人的生存狀態和精神面貌

藝術中國:從您早期的珠江溯源到後來您在美術館工作和當代藝術創作,都體現了不斷突破舒適區,開拓新領域的勇氣,吳洪亮館長用“遊刃”兩字來形容您這種狀態,您認為藝術創作中的核心價值是什麼?

王璜生:我在民生現代美術館做《邊界/空間》展覽的時候,策展人巫鴻老師説我的作品是在不斷逾越邊界。我不會滿足於固守一個東西,需要不斷嘗試新的事物。包括我做美術館的工作,要做獨立的學術堅持,還要有挑戰性地將一個事情做成。

藝術創作上我們要堅持自身的探索,即對生命問題的不斷追問。我覺得社會中的每一個人,每一個生命都可能充滿危機,充滿了矛盾和不平衡,包括傷害和死亡等等。歸根結底藝術創作是對個體生命的自由表達和深度關注。

2006年,“中國人本—紀實在當代”大型攝影國際巡迴展在德國德累斯頓國家博物館開幕(受訪者提供/圖)

藝術中國:您策劃過很多有關個體生命和人文關懷的經典展覽,您比較滿意的有哪些?

王璜生:我做美術館館長很多年,做過很多人文關懷的展覽。我感覺最成功的是2003年的《中國人本·紀實在當代》攝影展,展覽包含了1950-2000年600多件非常有力量的中國紀實攝影作品。展覽在中國美術館展出時,當時的馮遠館長親自重新寫前言,用很煽情的語言表達展覽主題。後來展覽又在德國、英國、法國、美國等國巡迴展出,對學術界影響很大。

這個展覽最重要一點就是作為中國的官方美術館,提出了要反映和表達中國人的人性追求和個性張揚。

我認為,優秀的當代藝術應該是表達當代人的生存狀態和精神面貌,具有思想與觀念的內涵,敢於提出問題,有問題意識,具有藝術史的建設性,能夠觸動人的精神和情感,引發人們更多的感觸與思考。因此,我做廣州三年展便是抱著這樣的態度。

另一方面,我在廣東美術館的工作,也注重對一些藝術史問題做研究性挖掘性的展覽,即“尋找失蹤者的蹤跡”系列展覽。歷史上曾經有一些非常有影響力的藝術家,因為種種原因漸漸銷聲匿跡了。這些藝術家對藝術史的重新挖掘梳理非常重要。我們不希望總是做大家耳熟能詳的藝術大家展覽,我們應該挖掘一些被歷史,甚至被殘酷的歷史因素所淹沒的人物。

當年我做“西北藝術文物考察團”及王子云先生的研究性展覽,並收藏了考察團當年的一大批作品及成果,引起了文化界的強烈反響,也包括廣東的譚華牧、趙獸、梁錫鴻等藝術家的搶救性挖掘性研究、收藏、展覽、出版工作。

後來我到中央美院美術館後,便開始做北平藝專歷史挖掘與研究的展覽,一年做一個專題,將中央美術學院與前身北平藝專之間關係的歷史認真梳理清楚,這是我一直堅持在做的事,我不太想去做那些大家炒得很紅的東西。

"王璜生:七重旅途”暨“從這裡出發:珠江溯源記(1984-2024)巡迴展/汕頭站”展覽現場,汕頭美術館,2024年

藝術中國:今年四月份,“珠江溯源”巡迴到汕頭美術館展出。汕頭是您的故鄉,這裡保留了中原傳統文化又有海洋文化的衝擊,您覺得故鄉對您的個性有哪些潛在影響?

王璜生:我覺得一個人一定脫不開他生長的土壤,我從小在潮汕長大,學習、工作、生活,一直到30歲才離開這裡,之後又與潮汕有著非常多密切的聯繫,潮汕文化的好好壞壞多多少少在我身上都有影子。

從唐代開始中原地區的人就不斷有往南方包括潮汕遷徙的,韓愈被貶到潮州等,這對潮汕文化的影響很大。潮汕保留了很多中原文人的儒雅文化基礎,包括語言、飲食、手工等等。另外,潮汕地窄人多,競爭激烈,潮汕人必須走出去冒險,很多人都有出洋經商的經歷。同時潮汕人也養成了精工細作,手腳靈巧的特點。這在藝術方面也有所反映,因為經濟與商業的關係,畫畫人很多到上海求學,而心靈手巧,也使學習“海派”時,筆墨很有靈韻。

我身上還是有潮汕知識分子偏于儒雅的氣質,但同時也屬於敢想敢闖的。我做的當代藝術作品被認為比較有文氣,但也敢於做一些當代文化的理論和實踐的探索。我80年代中撰寫的長文《現代藝術:模糊化的民族性和多樣化的個性》發表于《美術思潮》1986年第一期。我認為民族性問題不用老挂在嘴上,不用怕沒有民族性。別林斯基有一個論斷,他説一個俄羅斯人生出的小孩,一定是黃頭髮和白皮膚,不可能是黑頭髮黃皮膚黑皮膚的。他其實在説民族性是始終存在的,你不用老擔心民族性喪失了,或被改變了,被西方文化殖民了等等。一個人一定不可能脫離本民族的一些東西,它應該是什麼樣就是什麼樣。因此,我在文章中提到,現代藝術應該更多地鼓勵和追求個性的表達。

藝術中國:您在廣東美術館和現在的廣州美術學院美術館工作過很多年,對廣東的當代藝術發展非常了解,您認為當下廣東地區的當代藝術呈現怎樣的狀態?

王璜生:我覺得目前廣東當代藝術的發展狀態和全國有點相像,因為現在的文化氣氛,沒有構成較強烈衝擊力的藝術,也沒有一種特別的問題意識。

當年廣東做得比較好的是“大尾象”工作組。他們的出現是在1991-92年,對當時廣東迅速發展的消費社會特別敏感,提出的思考也做出了表達。隨後,也被國內國際所關注,廣東的批評家策展人,及早期的廣東美術館等機構,也構成了一種推動當代藝術發展的合力,因此,那個階段廣東的當代藝術還是比較有認知度和影響力的。廣東一直有這樣的特點,就是不少年輕藝術家各自有想法,也做出一些實驗,不過,當下,區域性的合力與形象,包括展覽、機構、市場、藏家、推手、批評家等,需要有整合的力量和新的突破。

(受訪人:王璜生 採訪人:劉鵬飛 資料來源:王璜生)