展覽海報

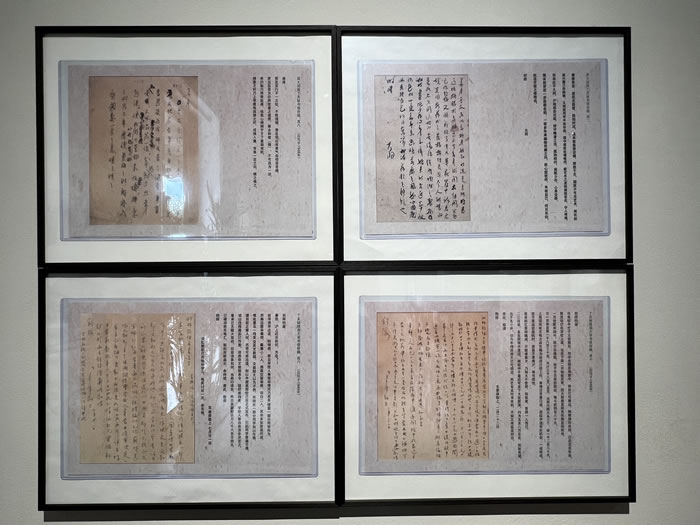

近日,《藝海文心——丁天缺文獻展》在京開幕。藝棧畫廊連續每年舉辦丁天缺作品展,與往年不同,此次展覽不僅展出數幅丁天缺先生油畫及版畫作品,還更加側重丁老的書信詩詞、文稿等文獻梳理,在向藝術家致敬之餘,更側重還原一個人性飽滿、古典文學造詣深厚,並在譯著領域貢獻頗豐的文人、學者,和教育工作者。

展廳外景

丁天缺,原名丁善庠(1916年-2013年),出生於江蘇宜興。1935年考入國立杭州藝術專科學校(現中國美院),師從吳大羽,後擔任他的助教,與吳冠中、朱德群、趙無極是同窗。由於歷史原因,他于1951年被當成反革命抓去坐牢,經歷入獄、遣鄉勞改等遭遇,直到1978、1979年才得以平反,而回到中國美院後的丁天缺只能被視為臨時工,做《美術譯叢》的編輯。

命運的不公卻沒能扳倒這位鐵骨錚錚的老人,他和他筆下的作品一樣,硬氣堅強,豁達開朗,歷經坎坷卻永遠風輕雲淡。他曾笑言,活著就是勝利,“當年整我的人都去世了”。鮐背之年,他還能每天在院子裏的單槓上拉兩下,活得健康灑脫。

正如策展人石建邦所言:慢慢地,他把自己活成了一件藝術品,一件活文物。人們越來越認識到他作為美術史“活化石”的重要性,他的經歷本身就堪稱“半部”美術史,一個不可或缺的時代見證者。甚至,他的意義已經超出美術史的範疇,成為近代文化史上的一個活標本,吸引人們從多個面相予以關注和討論。

丁天缺,一位畫壇曾經的“消失者”,卻又變成了一段塵封歷史的“見證者”和“活化石”,歷史的諷刺和吊詭正在於此。

展廳現場

展廳深處,播放著丁先生的紀錄片視頻。有趣的是,展廳地面卻佈置成各樣的綵燈,倣若空靈夢幻的星夜。這似乎在呼應著丁老的名字——天缺,上少了一個(星)。亦正如畫廊主理人丁韻秋女士所言:“宇宙中有物質的世界和精神的世界,離開前者進入後者未必是悲哀,紀念展的場景也未必需要悲催,願地上的‘丁’返回天上的‘星’。”

法國教育騎士勳章獲得者,中國電影集團譯審謝強先生則從專業的角度給予了丁天缺先生譯文著述高度評價:

先生的譯文廣泛且專業,主要從法文和英文譯出。大部分譯著和譯文都完成于他第二次平反後。有些以書籍形式出版,有些以文章形式發表。先生的畫作無庸質疑已達到很高的藝術境界,先生的譯文形成的畫作也是一幅現代主義繪畫的傑作,尤其在先生的譯文背後,還有自己的作品作為演示和解讀,理論與實踐環環相扣。從這個意義上講,先生不僅僅是一位傑出的畫家,更是一位深諳教學的理論家。他在很短的時間裏,就用文字和畫作給經歷十年浩劫的藝術工作者補上了西方現代主義繪畫這堂課,為改革開放後,中國畫壇的崛起奠定了理論基礎。這個功勞是巨大的,但不從整體上看是很難發現的。

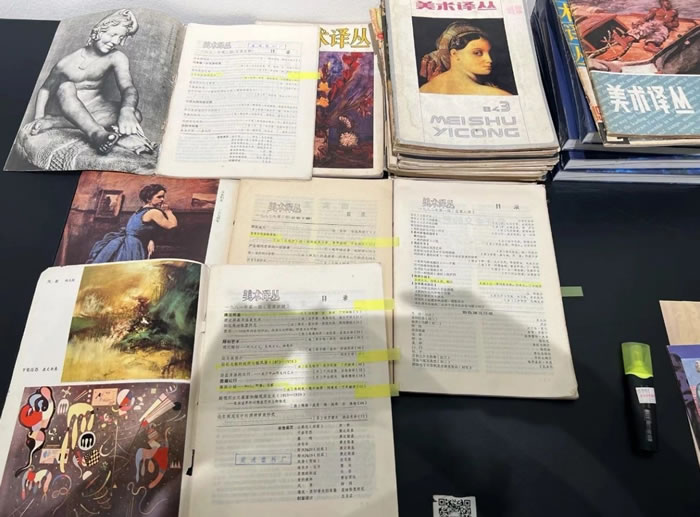

縱觀丁天缺先生的翻譯和審校文章,主要集中發表在《美術譯叢》上,這時他是該刊的臨時工,負責外文翻譯和審校工作,時間僅為兩年。他在《美術譯叢》80年第3期和81年第1、2、3期中,總共發表翻譯和審校文章8篇,文章涉及面非常廣,其中有對拉斐爾、畢加索、康定斯基、趙無極這樣的繪畫代表人物的譯介;也有對納比、野獸這樣的畫派綜述,還有對二十世紀精神-幻象主義、二十世紀美國藝術這樣的藝術史章節的概述。

《美術譯叢》相關文章

“我認為這是一次精心篩選,全面佈局的嘗試。從人物到畫派再 到藝術史,資訊有條有理,脈絡清晰。即使是當時美院的老師也未必能作這樣紮實的教案。先生一心想回國美教學,一直無法如願,但他選擇了翻譯這種特殊的方式和雜誌這個特殊的課堂,完成了他教書育人的理想。我驚訝剛剛開放的中國,面對涌進的西方藝術理論,他是如何做到先於我們翻譯而又能精挑細選,擇其優者、重者快速呈現給我們。在他沒有人身自由時,他是如何自學並且能與時俱進。一位在三十年中未接觸過畫筆和外語的人,怎能在兩年中,就逆襲成為西方藝術理論的引進者和評述人,而且一邊譯一邊評一邊畫,為藝術家和藝術愛好者們交出了文與畫兩份答卷。比如,他在1980年創作的《窗前偶見Ⅰ》和1998年創作的相同題材《窗前偶見Ⅱ》,就是對康定斯基和馬蒂斯藝術理論的一次解構,呈現了色彩和運動的平衡。事實上,他在18年後重新創作《窗前偶見Ⅱ》時,也是對自己1980年作品理解和實踐的一次修正和補充。”謝強撰文寫到。

左至右:1980年《窗前偶見Ⅰ》, 1998年《窗前偶見Ⅱ》

除了丁老在《美術譯叢》上發表的文章,先生還有大量譯文留下,它的厚度和廣度更加驚人,比如文學《莫泊桑短篇小説選》,《魏爾倫詩選》,大仲馬的《20年後》,德文版《木刻史》,比如,繪畫大師,《塞尚的模樣》,《色彩贏得了獨立-梵谷的思想》,《比費是個畫家嗎?》,《青騎士派》,再如繪畫理論《論色彩,論繪畫》,《藝術形式的新語言》,《未來主義在巴黎》等。先生在自己的自傳説過他喜歡莫泊桑和魏爾倫,從先生的一生看,他與莫泊桑和魏爾倫的人生確有幾分相似——悲情與悲壯是他們的核心標誌。

2000年,旅法大畫家朱德群在中國美院緊握他的老同學丁天缺的手説:“我説真的,今天國內能畫油畫的人,只有您一個人。”其實這時,他們的另一位老同學吳冠中還在。可能在朱德群眼中,吳冠中的畫已經不算油畫了。先生的另一位旅法好友李塵生説:“您的油畫,是油彩的中國畫,而且畫出了你自己。”

丁天缺逝世後,畫界紛紛追憶説:“老人是一部美術史,是一部大書”,也有人説:“他本身就是一部中國現當代美術史”。這些説法和定論都有事實根據,從他的生平看,他就是一部能串聯中國現當代美術界人和事的史書,從他的譯文譯著看,他還是一本世界文學藝術的大書。先生是一個承上啟下的人物,自己是國美第二代人物,但也是中國改革開放後崛起的中國84、85一代新人的引領者。他在《美術譯叢》上的譯文影響了那一代人,而那一代人的直接作為就是舉辦了《星星畫展》,一個現代藝術潮流開始席捲全國。

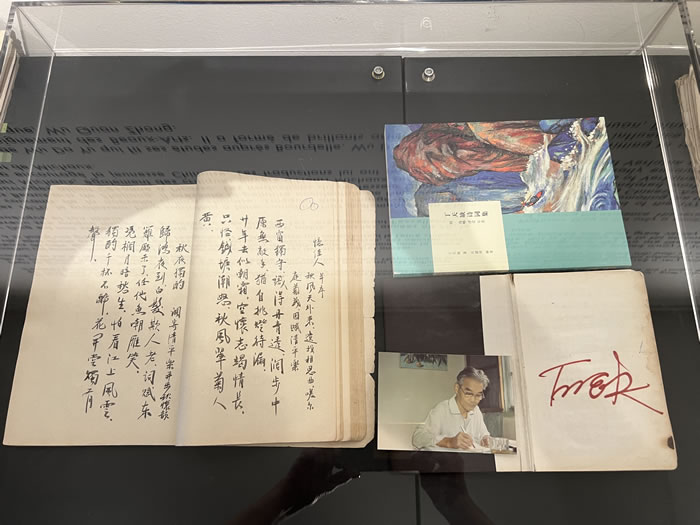

《魏爾倫詩選》 丁天缺譯

詩是先生的骨血,這裡有中國傳統詩,也有西方經典詩歌。在先生留下的文字遺産中,有一本由60余首詩組成的詩集,這是他在勞動改造期間偷偷創作的。從先生早期回憶看,他一直在寫詩、在作畫,只是這些詩畫均毀於文革,讓我們無緣接觸先生青年時期的胸懷。據資料説,先生喜愛法國文學,魏爾倫的詩歌是他的最愛。在20世紀40年代,他就翻譯了《詩的藝術》,並將其他詩歌和自己的新詩結集為《野語》,有近百篇之多。雖然我們看不到這些包含深情的珍貴文字,但從他現在的詩存和80年代以後的畫作上,仍能看出他是一個詩人,或者説一個書寫詩意的畫家。

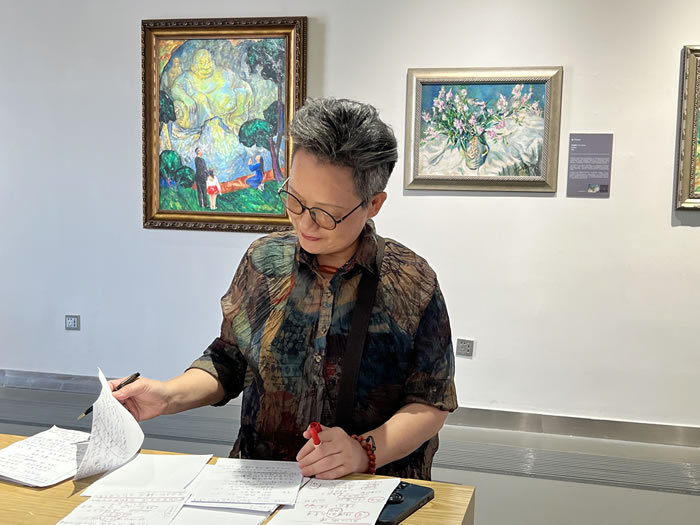

展廳現場

在先生不能觸碰畫板和畫架時,他便以詩作畫,作詩即作畫。從先生的畫作看,他的畫功一半應在詩上。先生的老師吳大羽説:“詩是世界的一切,一切的藝術都離不開詩意,至於詩的韻腳,平仄,五言,七律都是枝枝節節,整個人類的歷史是一首未完結的詩。”由此看,先生的恩師骨子裏就是一位詩人。

在先生留下的寶貴文字中,有三萬字是獻給藝術理論的,這三萬字與老師吳大羽的藝術心得結集為《吳大羽,丁天缺,師生談藝錄》一書。這樣做的好處是既可以一眼望見師生思想的傳承,也可直接感受師生風格的不同。老師的教誨,先生終生未忘並且親力堅守。比如老師強調:“藝術必須具備三個基本要素,純正的思想,真誠的情感和徹底的自由。”實際上,從這三個要素出發,我們可以復現先生的創作理論和實踐。在先生自己的藝術論述中,也始終把思想,情感和自由作為核心,通過自己的實踐講出來。色彩要有靈魂,筆觸要有生命,先生用自己的許多畫作演示這句話的精要。

展廳現場

先生是藝術理論家,但他更多地是從大師的創作中尋找理論,然後再將它們化為自己的實踐,讓理論在畫面上消失。先生留下的畫作不多,但每幅畫都是生與死的綜合,是一種獨有的精神表達。有人認為先生是中國表現主義畫家,其實,最早最高超的表現主義藝術就誕生在中國。還是用先生自己的話來評判他的繪畫:“趙無極追求的是似是而非,我正好與之相反,是似非而是。”

正如本次展覽的題目“藝海文心”,無論是詩歌、譯作還是展廳中的一幅幅繪畫作品,都描摹出了一個飽滿、生動、性情的老先生。我們無法用藝術家、詩人、編譯者、理論家、教育家這些單一的頭銜去界定他,而這也正是他的豐沛之處。

據悉,本次展覽將持續至10月20日,期間還會舉辦相關論壇活動。