展覽海報

展覽名稱:畫痕——張功慤紀念展

展覽開幕:2024年7月13日 下午3時

展覽時間:2024年7月13日-8月11日

出品人:丁韻秋

策展人:奚耀藝

展覽地點:藝棧畫廊 ICI LABAS(北京朝陽區酒仙橋路 798東街D10)

人們總是忽視被浩浩蕩蕩的美術史洪流所掩蓋的珍珠,因為這些珍珠還沒有及時發光,就已被一次又一次沖刷在視線之外。2024年7月13日至8月11日,畫痕——張功慤紀念展將在798藝棧畫廊(ICI LABAS)展出,讓我們撥開時間的洪流,沿著繪畫的痕跡,去尋找那一枚恒久閃爍的,珍珠。

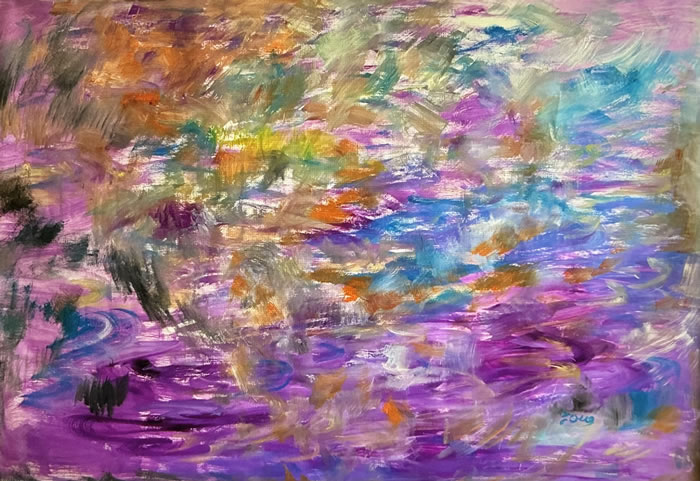

繽紛 120x180cm 2020

畫如心涌:大時代下的藝術抉擇

張 晴

藝術的二十世紀,跌宕而漫長。風格的形成與變遷早已不再隸屬於個人的領地,藝術與政治相互纏繞,裹挾著許許多多不為人知的堅守與抗爭。四十年代赴法國留學的國立美專學生趙無極、朱德群、席德進都在中外藝壇上享有盛名,可是同期留在國內的藝術家,如林風眠、吳大羽、丁天缺及張功慤,在生活和藝術上就顯得十分艱難,而這或許與他們致力於形式美或抽象表現主義不無關係。其中張功慤從四十年代以來便一直在發現與創作抽象表現主義,像這樣的藝術家在中國藝壇實屬罕見。

一九四二年,當毛澤東發表了著名的《在延安文藝座談會上的講話》時,十八歲的張功慤正求學于蘇州美專滬校,在顏文樑等老師的指導下,接受了具有巴黎美專風範的油畫訓練。顏文樑是注重寫實主義的藝術家,在他的作品中卻閃耀著印象主義藝術的光芒。蘇州美專以嚴謹的學院派而著稱,無論是素描、色彩、透視、解剖,還是藝術理念,都是中規中矩的,這為張功慤搭建其藝術大廈打下了堅實的基礎。一九四五年,他赴重慶考入潘天壽任校長的國立藝專,直至一九四七年國立藝專師生返回杭州,吳大羽也返回國立杭州藝專任教,張功慤方有緣進入吳大羽工作室求學,創作出第一幅抽象油畫《深色中的白色》。從此,他一生跟隨吳大羽,受教于其左右。一九四九年,他滿懷著對巴黎藝術的膜拜,從上海取道香港,準備赴巴黎留學,可是路遇小偷將他的錢財洗劫一空。這個小偷給張功慤開了一個決定人生前途的大玩笑。因此波折,他只能重返上海,迎接上海解放,也迎接他的另一種藝術人生。

深色中的白色 36x45cm 1947

自五四新文化運動時期開始,寫實主義長期佔據藝術創作的主流。徐悲鴻倡導的西洋油畫,更成為改良中國畫的不二良方。到了抗戰時期,以農民為主要對象進行政治宣傳和戰爭動員成為文藝創作原則,打破了“五四”時代形成的以知識分子為主體的文藝氛圍。基於這種戰爭訴求,賦予寫實主義民間的形式和通俗化的表達,形成了中國式寫實主義的特有風格。新中國成立以來,我國的文藝政策、文藝方針,包括藝術創作的形式與態度都有了新的要求,所有的藝術家必須把藝術創作的中心集中在“為政治服務”和“為人民服務”的路線上來,對於這一藝術生態,來自解放區的大部分藝術家已通達于毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》精神,無論在思想深處,還是在藝術表現上,都自覺形成了新中國藝術樣式。可對於生活在花花世界的上海藝術家而言,適應這種變化尚需時日。上海解放之初,張功慤非常敏感地感受到藝術生態的巨變,他以實際行動調整了藝術的方向,並加入了成立於一九四九年八月的上海人民美術工場,場長是沈柔堅,隸屬於上海市軍管會文藝處。一九五二年該工場併入文化廣場,一九五六年五月改建為上海美術設計公司迄今。當時張功慤擔任繪製領袖像的工作,也參與“上海市全國土産展覽交流大會”籌備委員會的設計及展覽佈置。從這一時期的工作來看,張功慤與大部分擁護中國共産黨的藝術家一樣,積極投身到新中國各項建設的洪流之中,把自己的藝術盡一切可能轉化成社會主義文藝思想與文藝形式,為新政權、為新中國建設服務。如蘇州美專的顏文樑校長,居住在陳列著法國傢具、法文圖書的花園洋房,品法國佳肴,聽法國音樂,到了解放之初也熱情洋溢地創作了《護衛艦二號》和《深夜之市郊》等作品,來反映新中國的新面貌。再如潘天壽從一九五0年至一九五二年參加土改工作隊,創作了《種瓜度春荒》《文藝工作者訪問貧雇農》《杭縣農民爭繳農業稅》和《豐收圖》四幅宣傳畫作品。從中可以清楚地看出,新中國文藝思想對舊式知識分子和藝術家進行了全面的思想改造。當時的藝術家唯有主動接受新中國革命的文藝思想,並以實際行動創作出反映社會主義建設的作品,方能跟上時代前進的步伐。否則,只能像吳大羽為了堅守“資産階級的審美”,即“形式美”或“抽象美”,而受到中央美術學院華東分院的解聘。

對於張功慤而言,如果説香港小偷斷了他赴巴黎求藝的夢想,那麼,他回到上海這座摩登與革命疊加的城市,面臨的是一個藝術與人生道路的抉擇。為了面對整個中國現實社會翻天覆地的變化,他一開始還想試著順應社會變革,但漸漸地,他又重新回到藝術自由的世界之中。面對強大的現實環境,他個人是無力抗爭的。因此,他的藝術探索只能與大羽師結伴而行,轉入上海的“地下藝術”。由此,他的藝術創作顯得與這個時代主流格格不入,終究只能在“時代之外”秉承“為藝術而藝術”的追求,鋌而走險。在五十至七十年代,他的創作被當作資産階級思想與審美的典型而加以批判。所以,他能在這樣一個特定的時代,堅持純形式、純語言的探索無疑是冒天下之大不韙。

人與魚 114x73cm 1997

為了生計,一九五二年,二十九歲的張功慤進入上海麥倫中學(後改名繼光中學)擔任美術教員,此期間創作了《父親》《纏辮的晨》《男孩與玻璃杯》等油畫作品。《少女》畫面創造性的處理方式和獨特的人物造型,被老師吳大羽高度稱讚。六十年代他開始嘗試抽象水墨,醉心於“無形之象”的繪畫風格。在創作《心形》時,張功慤悟到藝術來自“發現”,而不在於“探索”。他後來回憶,早在上世紀六十年代初,在他為夫人畫肖像時——

剛兩歲的女兒突然蹣跚走來,一下引起了我太太的警覺和注意,也馬上影響到了我的創作情緒。此刻環境的氣氛、情緒,已使我進入了另外一種心境,我感受到女兒的形態已經進入了她母親眼神和動作的關懷意識之中。這突來的變故,使我自然地改變了筆下畫面的原有造型:畫中人的眼神裏立刻呈現了女兒的形象,又好似一隻鴿子飛了進來……這幅畫後來取名為“心形”,這是我瞬間的“心象世界”在畫面上留下的痕跡。從那一刻起,我發現我“自由”了,我可以擺脫眼前對象外在面貌的束縛;同時我又發現了繪畫創作的新方法,可以非刻意去描繪和表現對象,直接抒發我內心的感受,而進入一個天然成趣的、似有似無的造型新天地。我想在那個時代,恐怕沒人敢這樣去畫畫!

夢鯤 120x120cm 2014

散步 120x87cm 50年代中期

張功慤始終關注的是畫面的空間、結構、色彩和筆觸,在他看來,這些視覺的展示已經足以袒露他的心聲和情懷了,而畫面中的具體圖像,反而是起輔助作用。他將繪畫創作理解為一種日常生活情景的抽象化,優秀作品的誕生來源於時間和空間的相互碰撞,畫家必須抓住一剎那的感受,體認自身所在的時空。藝術創作不是技術工,隨著時代與審美的變遷,繪畫不再像文藝復興時期的畫家那樣一張畫畫上好幾年,那樣刻板的繪畫製作,無法激起他的興趣。在五十年代美國風行的抽象表現主義的影響下,他深深地認識到:一件人物作品,把皮膚肌肉甚至血管都絲毫不差地描繪出來,那已經不是今天所需要的繪畫藝術了。一九六六年“文化大革命”開始,抽象類作品被藝術家自毀,諸如《深色中的白色》《少女》等大批抽象表現主義的油畫被刮去顏料或撕剪破壞,部分不忍被丟棄的畫布塊被藏于雞棚等隱蔽處,大量的水墨抽象作品被浸泡在浴缸裏,成了紙漿,被倒入馬桶用水沖掉。在那個年代林風眠等許多藝術家都是如此處理掉自己作品的。一九七七年林風眠赴巴西探親前夕,張功慤攜女繼唯至南昌路寓所探望,師生一別,兩人默默相望,卻無法表達彼此內心的波瀾。

衝 120x120cm 2014

綜觀張功憝從一九五二至一九七九年的創作和精神狀態,他始終不渝地在生活與生命中尋求藝術之“發現”,在他看來,“發現”不僅來自眼,更來自心。雖然藝術的靈感和發現來自生活場景,但藝術的成果常常要與現實生活拉開距離。距離越遠,有時藝術性就越高。他曾説:“詩歌是藝術性最強的文學載體,如古人描寫瀑布,唐詩中有‘飛流直下三千尺,疑是銀河落九天’的詩句,你認為自然界有這樣的真實場景嗎?不可能的!如果是作者如實描寫了眼前的自然場面,那還有詩的藝術嗎?所以,許多藝術性越強的文藝作品,往往就越需要誇張和想像。”但是張功慤的作品也不僅僅是在表現詩歌,更不會去表現故事情節。詩有詩的節奏韻律和表達語言,繪畫也有自己的結構空間和色彩表現語言。許多來自心靈和精神層面上的閃念是無法用文字來表述的。他只想通過畫畫表達自己的感受,且這種感受只來自日常生活的時空。所以,他的具象作品有抽象的內涵,抽象作品也有具象的造型。

在新中國美術史上,對於一個個體的藝術家而言,這是非常難以想像的一個藝術歷程。我很難想像他的藝術力量從何處來,他的內心世界和心理素質為何如此堅強?今天回溯歷史,分析他的藝術已經不重要了,重要的是探究他面對社會壓力時,對藝術自律性的自信,對藝術自由的矢志堅守。我想“藝術神聖”與“藝術自信”之於藝術家個體,往往是以生命為代價的全面體現,其中的份量,只有在這個特殊的歷史語境中方能體察到:重要的不是藝術,而是一種對藝術的態度和立場。

人們總是忽視被浩浩蕩蕩的美術史洪流所掩蓋的珍珠,因為這些珍珠還沒有及時發光,就已被一次又一次沖刷在視線之外。當我們跨過了近七十年再回訪往昔,用雙手拂拭時間的塵埃,打開被遮蔽的歷史之光時,留下的歲月片段與藝術真容也早已支離破碎、難以為繼,令觀者傷心,捂容嘆息。張功慤的藝術人生何嘗不是如此呢?

無題彩墨 70x70 cm 60年代

一九八一年,五十八歲的他從《人民日報》得知,原國立藝專同寢室好友席德進病逝于台灣,不勝感嘆。同時他意識到,社會上和藝術界對抽象表現主義儘管尚有反對,可是不再上升到政治立場了,文化藝術創作氛圍逐漸寬鬆,他便又拿起畫筆創作抽象油畫《影》《逐》《塘》和《景色》的作品。張功慤從不為了要做個抽象畫家而刻意去設定一套抽象表現的繪畫風格,而是遵從內心的需要,是他對自然、對生活的真實感受選擇了抽象。真正的藝術家不應一味遵從某套固定的風格技法,而是要建立自己的藝術創作法則,什麼時空下的藝術家就應該創造什麼時空下的藝術,這樣才能在藝術史上留下自己的面貌,繼而有所作為。一九八三年他赴杭州參加趙無極作品展,第一次見到趙無極的抽象作品大感訝異,發現他與趙無極的作品有同一個深邃的“抽象內涵”。一九八四年他的恩師吳大羽的作品《色草》獲第六屆全國美展榮譽獎,也算國內畫壇對抽象藝術的一種遲到的表態,他代表吳大羽出席在上海市委禮堂舉行的大會。這次大會可視為一個認識與認同抽象表現主義的歷史節點。一九八五年五月,他六十二歲時退休,再赴浙江美術學院趙無極繪畫講習班,與白髮蒼蒼的丁天缺、莊華嶽、閔希文等老學友一起歡聚,這段時間創作了《秋水》《大地》《三個朋友》等。他認為:“人的‘悟性’是沒有辦法傳授的,我一生堅持不懈地追求對藝術感知的‘通達’,以及對藝術創造的‘求真’,這是心靈和情感的‘真實’,而非外在表像的‘真實’。所以,用心靈創造的藝術,還需用心靈去感悟、去體會和去欣賞!”

閒 71x56cm 2004

一九九零年,張功慤在六十六歲時遠赴美國,終於看到了他苦苦追求的光與色,看到了抽象表現主義大師傑克遜·波洛克、弗朗茲·克蘭、威廉·德庫寧、克萊福特·斯蒂爾的原作。我想,當他剎那間看到這些作品時的心情,已經遠遠超越了藝術。在巍巍中國的文藝領域,有許許多多淹沒在歷史風雨中的張功慤,他們頑強地度過了被時代所辜負的歲月,當他們面對夢想成真的那一刻,既是“相見恨晚”,又是“幻境人生”。此刻,唯有以中國古人總結人生追求時的“幾度夕陽紅”,方能概括張功慤這一代具有獨立精神的藝術家冷暖人生的雙重境遇。可貴的是,在他的筆下,無論社會發生何種巨變,無論一個又一個春夏秋冬如何漫漫無際,他始終在自己的藝術天地之間,畫如心涌,揮灑自如。(張晴,中國美術館副館長、研究館員)