《玫瑰的故事》海報 來源:豆瓣電影

撰文_張渤婉

編輯_許柏成

近日,劉亦菲主演的電視劇《玫瑰的故事》熱映,神仙姐姐扮演的策展人黃亦玫讓觀眾印象十分深刻。策展人以專業知識儲備、敏銳的洞察力和創意策劃能力成為藝術界不可或缺的重要角色。如果説藝術是不拘泥形式和對象的遊戲,那麼策展人就是遊戲規則的實施者和魔幻氣氛的烘托者。如果説藝術家是播種美的辛勤園丁,那麼策展人就是使藝術世界更加神奇瑰麗的園林規劃師。

費雷德里克·保羅(Frédéric Paul),法國國家現代藝術博物館策展人,“肖像的映象”策展人

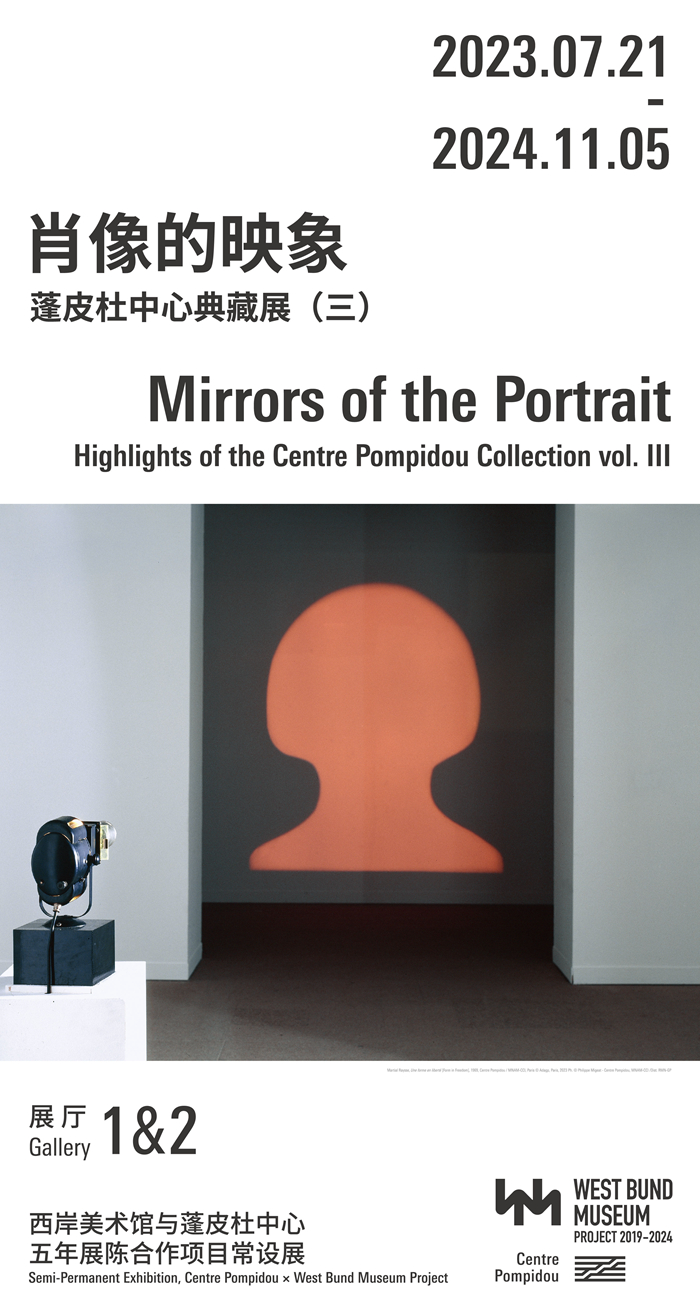

目前,上海西岸美術館與蓬皮杜藝術中心合作的常設展《肖像的映象》正在西岸美術館展出,展覽以“肖像”為線索,通過呈現不同身份、領域或社會地位的肖像講述社會的發展過程,同時描繪了“肖像”這一創作手法的歷史發展及在藝術史中的轉變。策展人費雷德里克.保羅(Frédéric Paul),于1959年出生於摩洛哥,畢業于里昂美術學院,而後進入大學教授藝術史,曾策劃巴塞爾藝術博物館舉辦的Shirley Jaffe回顧展,現任法國國家現代藝術博物館研究員、巴黎現代藝術博物館-蓬皮杜中心的策展人。他認為“藝術收藏、寫作、策展是不同但彼此互補的體驗”,並對每個領域都頗有興致。在這個展覽中,我們讀到“策展”的豐富內涵。

“肖像的映象”展覽現場,西岸美術館,攝影:Alessandro Wang

策展人:藝術品的能量加持者

策展讓已完成的作品産生新的活力。藝術家創造作品,策展人解析作品,觀眾欣賞作品、理解作品,他們共同完成了藝術品從産生,到能量加持,再到獲得感知和認可的流程,彼此相輔相成。沉睡的藝術品在策展人思維的引導下涌動出活躍的感召力。因舊的原因而生的作品,在新的精神需求下再次萌生價值。藝術史隨歷史車輪向前滾動,藝術品卻常看常新,在不同時代策展人的解讀下,以新的面貌贏得新觀眾的注視和思考。

策展能從不同角度誘發作品的多重魅力。一幅作品包含的元素是多元的,其中包含的資訊又廣闊的解讀空間,比如説,創作者的出生國籍、學習和工作的國籍,作品創作的時間,風格流派,題材內容,尺幅大小,色彩與光影,藝術家其他作品的展出和收藏情況。無論從其中的哪一點展開構思,都具有豐富的邏輯外延。

常書鴻《沙那肖像》(中)在展覽現場

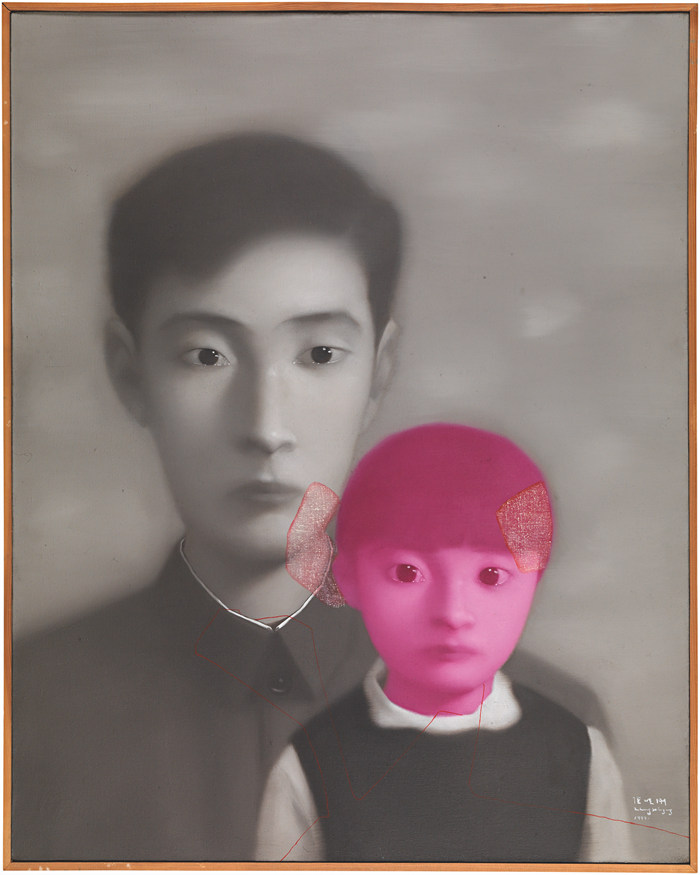

《肖像的映象》第7章節《家庭肖像》展示了幾位女性肖像——常書鴻以女兒常沙娜為原型創作的《沙那肖像》創作于1935年,4歲的小女孩在天藍色格子上衣和童花頭的襯托下顯得天真可愛,畫家用留白和印章表現中國傳統,而旅居法國的經歷帶給他關於透視和造型的思考也從畫面上清晰可見;張曉剛《父女1號》同樣刻畫了一個女兒,在沒有明顯面部表情且身著制服的父親身邊,女兒面部的色彩點亮了整體灰調的畫面,試圖引發觀者關於代際關係和身份認同的思考;勒內·馬格裏特則在《劍球旁的喬治萊特肖像》中用灰色刻畫了妻子喬治萊特,女子深情平和望向觀者的方向,白色畫框打破畫面構成的平衡,製造了劇中劇的戲劇性。

張曉剛,《父女 1號》,1999年,布面油畫,106 × 86.7 × 5 釐米

無獨有偶,《肖像的映象》第11章節《世界女性》也以整章的篇幅,用油畫、攝影、影像再現了女性肖像。畢加索的《女人肖像》描繪了他的情人朵拉·瑪爾坐在椅子上的側身肖像,作為畢加索的靈感繆斯,朵拉·瑪爾也參與到攝影創作與政治活動當中,體現了女性的多重社會角色;凡·東根在《演員波萊特·帕克斯》再現了一位身著華美服裝的的法國演員,同時也是戲劇導演和場景設計師,服裝的暖色調和背景的冷色調形成舒適的視覺衝突;格利高裏奧·西爾蒂安在《羅馬賣花女》刻畫了一位深情莊嚴、頭頂花籃並身著傳統服飾的婦女,對稱的畫面使她看上去更虔誠且富有力量。

凱斯·凡·東根,《比莉肖像》,1920年,布面油畫,100 × 81 釐米

同樣是女子肖像,《家庭肖像》章節裏展現的女性是女兒,是妻子,是家庭中的重要角色;而《世界女性》章節裏表達的女性則是攝影師,演員,導演,賣花女,是獨立鮮活的社會化的個體。肖像所屬的人的角色的多元性給了策展人從中騰挪的充分空間。策展人通過巧妙地分類,讓藝術品在作者完成表態後再次輸出思想的能量。

“肖像的映象”展覽現場,西岸美術館,攝影:Alessandro Wang

作為修辭方式的策展

策展相對於藝術品,仿佛是文學表達的修辭方式,用對比、比喻、誇張、引用、前後呼應等技巧,給予觀眾靈機一動的思維快感,獲得“原來是這樣”的心理認同感,是觀眾更有品質的參與藝術展覽的方式和更個人化的觀展體驗。

《肖像的映象》巧妙運用了“對比”手法:第3章節《聲名顯赫與籍籍無名》將表現不同社會階層的作品整理在一起,我們時而看到桑德用相機捕捉到的百年前的《馬戲團藝人》,著裝奇異的成員們用略帶警惕的眼神望向鏡頭的方向;時而看到癡迷于歷史與古典藝術的博尚繪製的《路易十一在圖爾村附近令人種桑樹》,坐在樹蔭下田埂上的皇帝和站在他身旁的侍衛與農民讓畫面充滿矛盾又滑稽逗趣,不同的位置和姿勢説明瞭他們之間懸殊的身份。有趣的是,不僅僅是畫中的人有社會地位的區別,畫外的藝術家也是同理——有的藝術家被我們反覆提起,而也有的藝術家早已被人遺忘。聲名似乎將所有人清楚明白地區分開來,但幸運的是,藝術家從未忽視社會底層帶給繪畫的鮮活素材,策展人也並未因藝術家默默無聞而將他們的作品從展覽中除名,我們因此得以從展覽中見到豐富多元的藝術家創作的跨越階層的題材。

奧古斯特·桑德,《藝術商人山姆·薩爾茲》,1927年,明膠銀鹽印相, 30.5 × 22 釐米

此外,“前後呼應”的策展技法也在《肖像的映象》中得到體現。第4章節和第12章節分別都是《肖像與藝術家自畫/自拍像》,兩個同樣題目的章節首先從空間上做出區分,它們分別位列于兩個展廳;其次,從觀看的層次上區分,兩個章節分別處在展覽的早期和後期。當第二次同樣的小標題《肖像與藝術家自畫/自拍像》重復出現,觀眾稍早之前的觀看記憶被喚醒,形成了一次短暫的回閃和觀眾感官的自我更新。

勒內·馬格裏特,《殘廢人》,1948年,布面油畫裱于膠合板上,59.5 × 49.5 釐米

不止“對比”手法在第3章節《聲名顯赫與籍籍無名》和“前後呼應”技法在第4章節與第12章節《肖像與藝術家自畫/自拍像》的運用,“誇張”的技巧也被巧妙地應用在第9章節《怪誕者》當中。在這個系列中,比利時藝術家馬格裏特的《殘廢人》展現了一個臉部“長”滿了煙斗的男人,8個煙斗從他的眉毛上、眼鏡中、嘴巴裏、鬍子中間鑽出來,誇大地宣告著藝術家對煙斗作為圖像的視覺研究成果,刻意草率的畫風是作者對當下超現實主義運動精英化的嘲諷。

阿蘭·賽沙,《嫌疑人》,2000年,聚酯纖維、丙烯顏料、音響、射燈,音樂:阿爾弗雷德·舒尼特克《平安夜》, 220 × 360 × 70 釐米

法國藝術家阿蘭·賽沙的《嫌疑人》是一組由六個身著白色服裝的受詢問對象組成的裝置,伴隨著節奏稍顯詭異且不合時宜的聖誕音樂,聚光燈的轉向牽引著觀眾的注意力,在誰是清白而誰又犯有罪行之間猶疑。“確定性”在這樣模糊不清的氛圍中被瓦解。

讓·杜布菲,《體操爸爸》,1972年,複合板上乙烯基顏料,227 × 107 釐米

《體操爸爸》是法國藝術家讓·杜布菲為戲劇表演創作的175個神秘人物形象之一,色彩與線條構成了藝術家關於“平面雕塑”概念的形象語言。這些作品既是從無到有的誇大展示,也是化繁為簡的簡化處理。無論是攜帶8個煙斗的男人肖像,還是6個被懷疑的嫌疑犯群體,或是以紅白藍三色線條構成的體操爸爸,《怪誕者》的題目讓它們“怪”得其所——疊加多個誇張到極致的構想,通過意象之間的互相闡釋,反倒讓敘事變得平穩、易於理解。

“肖像的映象”展覽現場,西岸美術館,攝影:Alessandro Wang

作為導遊:引發哲思的暢想旅程

策展也能引發觀眾對哲學命題的思考。《肖像的映象》第13章節《鏡子》出現了很多有趣的隱喻。鏡子作為介質,串連起創作者和觀賞者不同步的時空關係,從而更忠誠地面對了觀眾的解讀對於作品完成的重要性,而不是忽略它。蘇菲·卡爾創作的《盲人》系列作品,由23組作品構成,每一組作品包含一張受訪盲人的照片,和根據盲人用語言描述的“美”的畫面詮釋而成的圖像作品。以創作者的心靈,照亮盲人頭腦中的“眼睛”,在視覺-語言-視覺的轉換之間,在美之想像的投射和反轉之間,完成對“美”的再定義,讓盲人的肖像被他們心中的“美”修飾,從而構成一套嶄新的、獨立的、完整的美的存在。正如同策展人費雷德里克·保羅所説:“鏡面可以反射出無限多的內容,除了某個角度下人的外在形象,它往往還能捕捉到更多的東西。”

“肖像的映象”展覽現場,西岸美術館,攝影:Alessandro Wang

策展讓觀眾有興趣參與其中,産生互動的願望。在看完策展人設置的某個小標題下的一連串作品後,會不自覺地聯想起自己其他的觀賞經驗,甚至是創作經驗,在內心中,腦海中完成展覽的下半場,為這個小標題做補充,舉例子,産生想要更進一步地完善它的願望,或是感受到突如其來的靈感帶來的心流感應。展覽的第13章節《鏡子》,在展覽接近結束的位置,當觀眾已經沉浸在肖像的思考中,基本完成了對於肖像的思維訓練,這時通過鏡面反射作用讓觀眾介入展覽,無疑讓觀眾成為了《肖像的映象》的一部分,讓觀眾在觀看皇帝與平民,老人或嬰兒的同時,也關注到了當下的自己。

“肖像的映象”展覽現場,西岸美術館,攝影:Alessandro Wang

策展是一次打開腦洞,大膽暢想的旅程,觀眾搭乘策展人想像力的飛船在藝術世界裏自由翱翔。《肖像的映象》第14章節《致敬》中,策展人巧妙地將緬懷定義為“缺席的肖像”,將肖像的定義不斷延展擴充,從一副面孔,推演到一件物品,一張缺失人物的風景畫,或是一組抽象的點線面。勒內·馬格裏特的《大衛的雷卡米耶夫人像》以棺材代替對故去之人的致敬和緬懷之情,當觀眾凝視物品,也就在對人生終點的思索中“見到”了它所承載的故人的一生;弗朗西斯.培根則在《風景中的梵谷》中。以不可見的自然之中的“幽靈”表達無處不在的梵谷對自己的藝術啟發,粗獷的筆觸和濃烈的色彩也誘發了觀眾心中的關於梵谷的印象,處處不見梵谷,卻處處都是梵谷;趙無極的大尺幅油畫《紀念美琴》以充分拉伸的寬大視野,將宏大的私人情感投射到對自然的再現當中,在抽象風景中表達對早逝妻子的追思之情,超大的畫幅宛若一個巨大的情感漩渦,將觀眾捲入其中,並沉浸其中。當肖像被寄託了表達情感的訴求,無論是藝術家或是觀眾,人們對真實的追求便退卻了執念,藝術品在此時成為照映情緒與思想的一面鏡子,是用來凝神思考的對象。

阿爾貝托·賈科梅蒂,《迭戈胸像》,1954年,綠銹青銅,40 × 33.7 × 19 釐米

為觀眾設置的展後思考題

策展引導觀眾進行結構化地觀看,是幫助觀眾理解的輔導練習題。300幅肖像作品如果不經過梳理,可能是難於消化的。但當策展人像建築師般將“適合”的作品擱置在“適合”的注腳下時,第一步的粗加工已經完成,觀者能通過“適合”的分類而更容易地展開欣賞。

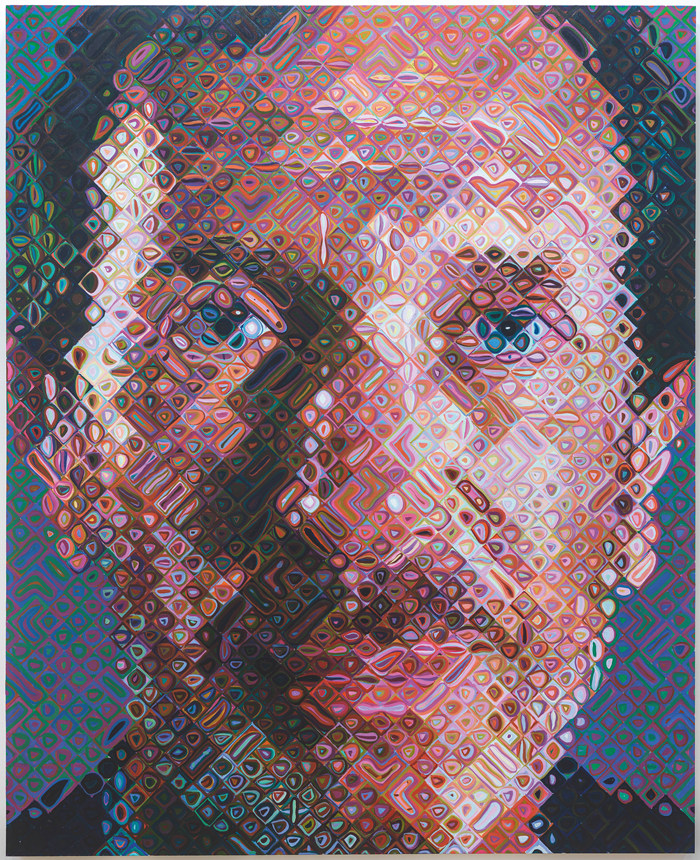

查克·克洛斯,《阿恩》,1999 – 2000年,布面油畫,259 × 213 釐米

《肖像的映象》第5章節《面具》中選擇了亞歷山大·考爾德的鐵絲肖像作品《面具》,藝術家以鐵絲為“顏料”,以鉗子為“畫筆”,在空中依據真實人物塑造立體雕塑。隨著觀賞者、作品和光線相對關係的變化,頭像的樣貌也呈現出豐富的變化。與其他更典型的面具作品共處一堂,鐵絲肖像像是對小標題《面具》的補充説明,也是對其他作品的細節再刻畫。可以説,策展為海量的作品選定正確的注腳。所謂“正確”,更是“適合”。在一個新的題目下,一件作品和其他被分類到其中的作品互相解釋,互為補充。不同作品的細節成為文字無法描述的微妙部分的外延。

亞歷山大·考爾德,《面具》,1929年,鐵絲,38 × 29.5 × 29 釐米

策展是以藝術品為材料的又一次藝術創作。當策展人忘記時間軸,忘記地理類型學,恣意地按照樂趣將好玩兒的題目起個遍,丟掉嚴謹,丟掉一一對應,放肆地給作品找到新的家,觀眾也會因此獲得更自由、更個人化的藝術體驗。

(本文圖片由西岸美術館提供)

“肖像的映象”展覽海報