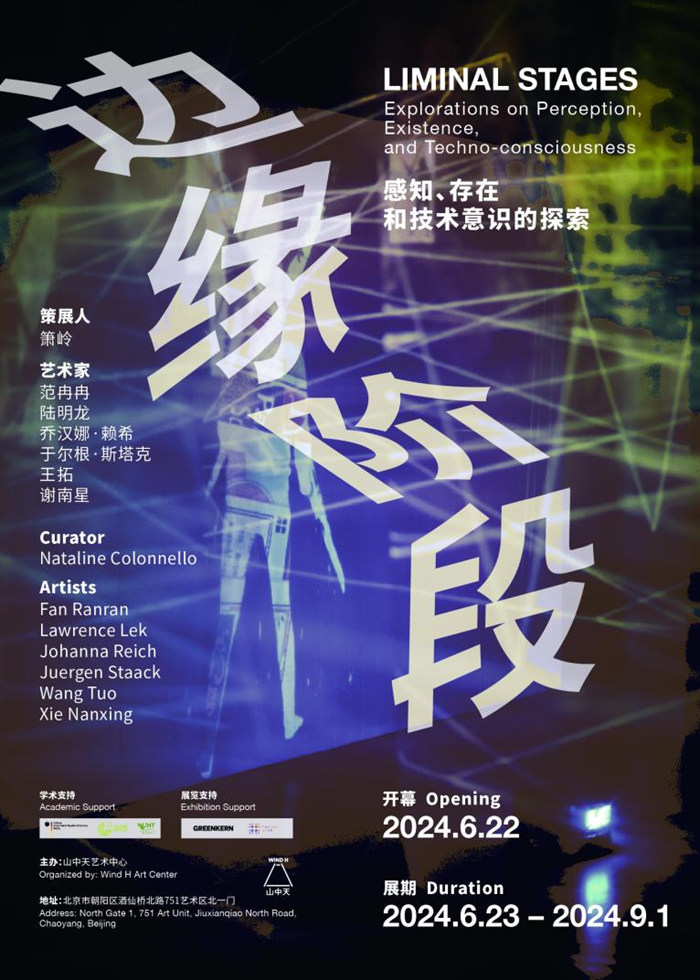

展覽海報

2024年6月22日,群展“邊緣階段:感知、存在和技術意識的探索”在798藝術區山中天藝術中心啟幕。展覽源自策展人簫嶺(Nataline Colonnello)在藝術史、哲學、心理學、神經科學和神經藝術領域的長年研究,深入探討這些領域在機器學習和新媒體層面的意義與啟示。

“邊緣階段:感知、存在和技術意識的探索”展覽現場,山中天藝術中心,2024。

展覽邀請到六位來自不同國家、跨越代際、多元學科的藝術家——范冉冉、陸明龍、喬漢娜·賴希(Johanna Reich)、于爾根·斯塔克(Juergen Staack)、王拓、謝南星,並試圖對他們的創作進行解讀,探索當下時代的人機關係及其存在的意義。

“邊緣階段:感知、存在和技術意識的探索”展覽現場,山中天藝術中心,2024。

開幕當日,策展人簫嶺及藝術家進行現場導覽,並開展主題為“感知、存在與技術意識:多學科交流與對話”的學術論壇。除此之外,藝術家范冉冉和于爾根·斯塔克分別開展場域特定行為表演。

“邊緣階段:感知、存在和技術意識的探索”展覽現場,山中天藝術中心,2024。

開幕論壇

開幕論壇以“感知、存在與技術意識:多學科交流與對話”為主題,策展人簫嶺邀請四位參展藝術家——范冉冉、喬漢娜·賴希、于爾根·斯塔克、謝南星,及德國駐華大使館文化參贊楊念慈一同交流展覽內核、藝術手法及代表的多種觀點,深入探索人機關係的現實意義、數字時代中意識不斷演變的特性等。

德國駐華大使館文化參贊楊念慈表示,過去幾年中,中德兩國在文化交流方面保持著非常密切的交流與溝通,希望通過德國藝術家喬漢娜·賴希和于爾根·斯塔克的作品,能夠與中國觀眾産生更多對話交流,促進中德文化關係的進步。

德國駐華大使館文化參贊楊念慈,“邊緣階段:感知、存在和技術意識的探索”論壇現場,山中天藝術中心,2024。

策展人簫嶺(Nataline Colonnello),“邊緣階段:感知、存在和技術意識的探索”論壇現場,山中天藝術中心,2024。

策展人簫嶺表示,當下我們正生活在人類和機器走向共生的時代,希望通過展覽探討,例如“人類大腦如何連接?如何學習、儲存和處理資訊?”、“伴隨技術的進步,大腦神經元回路如何演變和發展?”、“在即時數字互聯和瞬息萬變的當下時代(VUCA環境),個人和集體身份將會如何轉變?”等多角度問題,從而引發觀眾思考。

與此同時,藝術家范冉冉結合裝置作品《噎》,針對“假設機器擁有意識,它們如何看待人類”這一問題進行觀點闡述。藝術家喬漢娜·賴希作為聯覺者(Synesthete),則以解讀作品《私語|瞥見綠色》(Hynitha | Joril Sarinan)向觀眾講述,自己如何看待人與機器間的協作並以此進行創作。

藝術家范冉冉,“邊緣階段:感知、存在和技術意識的探索”論壇現場,山中天藝術中心,2024。

藝術家喬漢娜·賴希(Johanna Reich),“邊緣階段:感知、存在和技術意識的探索”論壇現場,山中天藝術中心,2024。

除科技方式創作討論外,藝術家謝南星以傳統媒介創作的繪畫作品《明信片No.6》、《明信片No.9》為例,從人工角度闡述自身堅持非AI創作的原因。藝術家于爾根·斯塔克在延續人工創作的同時,以行為藝術表演作品《傳播模型04—傳聲筒》(Communication Model 04 - Chinese Whispers)創作理念向觀眾呈現資訊傳遞間的瞬間存在性及相關改變。

藝術家謝南星,“邊緣階段:感知、存在和技術意識的探索”論壇現場,山中天藝術中心,2024。

藝術家于爾根·斯塔克(Juergen Staack),“邊緣階段:感知、存在和技術意識的探索”論壇現場,山中天藝術中心,2024。

行為藝術表演

論壇結束後,藝術家范冉冉和于爾根·斯塔克分別開展場域特定行為表演,更為深入、全面地向觀眾解讀作品內核,現場觀眾積極參與,以親身感受的方式了解作品中涵蓋的“人機關係”,對於文字語言、視覺語言、編程語言及資訊處理誤讀及空白作出自身解讀。

藝術家范冉冉行為藝術表演現場,山中天藝術中心,2024。

在作品《噎》的前方長廊,印有特殊文字的黃色祝福紙條懸挂兩側,觀眾聚集走廊中央,藝術家范冉冉在觀眾環繞中展開行為藝術表演,她的手掌沾滿紅色印泥,按照一定圖案穿梭在作品空間中,並隨機戳破並撕開特殊材質布面,露出藝術裝置摘取身旁黃色“護身符”,並將“符”作為禮物送給觀眾。

藝術家于爾根·斯塔克(Juergen Staack)行為藝術表演現場,山中天藝術中心,2024。

于爾根·斯塔克的行為藝術表演《傳播模型04—傳聲筒》,由12名志願者與觀眾共同完成。純白色空間內,12位身著全黑服飾的志願者坐在白色桌椅前,等待觀眾通過文字紙條向其傳遞話語,接到語言文字後,志願者按個人理解依次向其他志願者傳遞,在12層理解之後,向觀眾輸出一份寫有原文字及最終文字的紙張。

論壇預告

展覽期間,山中天藝術中心還將圍繞展覽舉辦一系列的現場和線上對談,邀請藝術家彼此之間相互交流,並與策展人和來自藝術界、學術界,以及其他專業領域的受邀嘉賓進行對話。

7月論壇(具體時間以官方通知為準)

主題:《解開心靈之謎:當代藝術中的心理學視角》

地址:山中天藝術中心

嘉賓:策展人簫嶺(Nataline Colonnello),藝術家范冉冉、王拓、謝南星,⼼理學家秦曉潔

內容:論壇將從心理層面深入探討展出作品,它們如何反映或引發內省、自我意識以及對人類心靈的探索。討論可能涉及身份、感知、情感和潛意識等主題,關於藝術在理解和表達心理狀態中的作用,參與嘉賓將分享他們的觀點。

8月論壇(具體時間以官方通知為準)

主題:《螢幕之外:人工智慧、影像和藝術願景的融合》

地址:北京德國文化中心·歌德學院

嘉賓:策展人簫嶺(Nataline Colonnello),藝術家喬漢娜·賴希(Johanna Reich)、于爾根·斯塔克(Juergen Staack)、王拓,北京德國文化中心·歌德學院院長歐彬(Robin Mallick),北京格林科恩管理諮詢有限公司管理合夥人安東(Tom Van Dillen)

內容:論壇聚焦人工智慧和影像技術對當代藝術實踐的影響。討論主題包括,人工智慧在藝術創作過程中的融合、影像作為探索技術意識的媒介,以及藝術在數字領域中的未來發展方向。參與嘉賓將分享他們對技術與藝術交融的獨特⻅解和觀點。

關於山中天藝術中心:

山中天藝術中心位於北京朝陽區751藝術區內。它致力於打造有影響力的青年藝術家研究型實驗性美術館,每年舉辦一系列高水準的展覽、講座、教育活動以及品牌合作項目,同時積極參與各項藝術公益活動。它意旨在創建一個以藝術教育為基礎、青年藝術家扶持為核心的藝術交流與創作平臺,為社會提供豐富多樣的藝術體驗和教育資源。山中天藝術中心由著名建築師金秋野設計,是一座融合了當代藝術與建築藝術的綜合體。除了主展廳外,還設有青年藝術家共創空間、藝術衍生品空間、多功能廳和咖啡廳等設施。