導言:

近日,景德鎮模式與中國式現代化道路的實踐——方李莉學術團隊30年研究藝術人類學民族志場景展暨學術研討會開幕式在三寶蓬美術館舉行。本次展覽以方李莉學術團隊對景德鎮城鄉地區,持續三十年的田野考察和人類民族志研究為基礎,以藝術人類學的脈絡梳理了景德鎮從農業社會到工業社會,再到後工業社會、城鄉互動的後農業社會的千年變遷過程。通過情景化的空間場景設計,裝置影像、實物、地圖、文獻和專著等豐富多元的媒介充分詮釋了方李莉團隊提出的“景德鎮模式”“瓷文化叢”“先鋒人群”、“遺産資源”、“後農業文明”等系列學術概念。

近期藝術中國記者對方李莉教授進行了專訪。方李莉教授簡述了她對景德鎮三十年的田野考察、梳理和追問,對“景德鎮模式”理論的思考。第一現場考察景德鎮從國營工廠改制危機時期的轉型,從工業化進入後工業化,再到近十年的後農業文明形態的演變歷程,細緻解讀了“先鋒人群”與景德鎮文化遺産的結合是如何促進景德鎮快速演變,不斷煥發嶄新活力的關鍵原因。

方李莉教授在景德鎮三寶蓬美術館接受藝術中國記者採訪(攝影:馮楠)

方李莉:首先我想把這個展覽變成一面鏡子,讓景德鎮人從這面鏡子裏面看到景德鎮的過去,當下和未來。實際上這是一個景德鎮人自我認識的過程,也是個文化自覺的過程。我想探討的雖然是景德鎮的問題,但是又不完全景德鎮的問題,實際上我一直感興趣的是有關社會轉型問題的研究,景德鎮只是我研究這個問題的切入點。

景德鎮是一個非常重要的案例,就像我們要去做體檢,需要從身體取出一個切片做活檢,其可能是人體裏很小的一部分,但是通過這個切片可以反映出人的整個肌體的狀態。所以我希望通過研究景德鎮,看到整個中國發展的一個側面,中國追求現代化已經有100多年曆史了,但是現在提出了中國式現代化。

中國式現代化是具有中國特色的現代化,但什麼是中國特色,我們必須要把這個問題講清楚,實際上我很想通過景德鎮,這樣一個具有中國傳統手工業特色的城市來探討這樣的問題。人類學的特色就是可以在一個地方做追蹤,這樣的方法可以不斷的檢驗和論證自己以往的研究,在這樣的過程中,我發現學術研究是有效的,因此我們的理論在實踐中得到了不斷的證實。我覺得現在國家很重視自然科學研究,但對於社會科學研究還沒提到一個很高的高度,但我始終相信學術是有力量的,是可以幫助社會發展的,是應該引起更多地關注的。

遺産資源和創意人才的加入促進景德鎮進入後工業社會發展模式

我在上世紀90年代末第一次來到景德鎮考察。當時景德鎮面臨一個轉折,即改革開放後國營瓷廠面臨改制,景德鎮前面的發展方向是什麼?當時大家都很迷茫,工人一直都在國瓷工廠工作,都是以工廠為依靠,現在需要自主創業,朝哪個方向自主創業?不僅工人迷茫,景德鎮的市政府也很迷茫。也就在這時,我開始意識到景德鎮的工業化發展模式已經翻過一頁了,接下來再可能將進入一個後工業的發展模式,為什麼會這樣想?

景德鎮工業化時期(圖片來源:范曉穎)

當時國營工廠改制,工人下崗,但是我發現在景德鎮城鄉交界處的一些村莊裏出現了一些手工藝作坊在生産倣古瓷,其生産形式與合作方式幾乎是傳統的翻版,當時我就在思考一個問題,這種傳統的復興是歷史的倒退還是社會的進步?如果這是進步,它是朝什麼方向進步?我甚至覺得文化的發展未必要走直線,其實可以走螺旋形上升的,也就是看上去是一種傳統的回歸,但實際卻是一場文化的提升,甚至可以是文明的升級。

當時我考慮的是景德鎮已經開始進入後工業社會發展模式。在工業化的發展模式中傳統和現代相互對立,要想使一個地方的文化得到發展,首先要打破它的傳統。但是在後工業化的發展模式中傳統和現代是不對立的是可以相互融合的,而且傳統會在現代裏面重構,並變成新的社會發展中所需要的資源。

老工匠(圖片來源:范曉穎)

雕塑瓷廠的工人(攝影:馮楠)

我把這個資源稱之為遺産資源,景德鎮的遺産資源就是它的手工藝。所以景德鎮在傳統資源裏得到了新的發展,新的發展就是後工業化的發展模式。但是後工業是一個知識性的社會。那麼當時由下崗工人,還有進城務工的農民工,能夠構成知識社會的基礎嗎?

方李莉教授採訪中國工藝美術大師黃賣九(圖片來源:范曉穎)

景德鎮的陶瓷工廠一直有陶瓷美術家的資源,即使在工業化時期,景德鎮的手工藝在國營時期也沒有完全斷裂,在工廠、在陶瓷研究所還保留了一些很有名的工藝美術大師,還有景德鎮陶瓷學院的教授們,這些人應該是當地知識主體的一部分。但是更重要的是需要年輕人的加入,當時我發現陶瓷大學有個別的學生和教師加入了這個隊伍。我發現他們但並不是一味倣古,他們也在創新。所以我就認定,如果有一天有大量年輕的知識群體進入景德鎮,那後工業化的發展模式就出現了。

方李莉教授採訪的洋景漂(圖片來源:范曉穎)

果然,2000年後景德鎮出現了外國陶藝家在當地交流和做作品,在2008年以後,景德鎮樂天陶社開辦了陶瓷創意集市,吸引了景德鎮本地陶瓷大學以及全國各的藝術院校畢業生到景德鎮創業,到陶瓷創意集市擺攤,於是就出現了一支聲勢浩大的隊伍叫“景漂”,據不完全統計,景德鎮的“景漂”已達6萬人,這是一個不少的人數。其實“景漂”在景德鎮歷史上就有,只是“漂”來的人群不一樣。明清時期,景德鎮就出現了周邊大量農民工進城打工,同樣在上世紀90年代也有大量的農民工進城打工,人都是往有資源的地方走。古代時期大量農民工來景德鎮發展,是因為景德鎮有做瓷器的自然資源,而來開發這些自然資源的都是出售勞動力的農民工,但今天來到景德鎮的這些人不再僅僅是勞動力,而是是擁有創意精神,現代知識,受過藝術設計教育的年輕人。

這群年輕人來到景德鎮發展引起了景德鎮的巨大變化,讓景德鎮從工業化生産模式轉向了具有後工業化知識性特點的生産模式。所以,上世紀90年代,我提出景德鎮從工業化模式轉向後工業化模式的這個論點是站得住腳的,也是有一定預見性的。當下景德鎮出現的正是一個知識社會的場景,因為在這樣的社會場景中的競爭不再是勞動力的競爭,也不是資本的競爭,而是知識的競爭,創意的競爭。

近十年來景德鎮出現了新的城鄉互動模式

我從90年代開始研究景德鎮,一直到2008年左右才開始出現這種明顯的現象,這中間差不多將近有20年的時間。但是近5年又發生了新的變化,隨著景德鎮城市的擴大,已經融入了景德鎮新城區的城中村——老廠、裏村、老鴉灘等手工藝集散地,包括以前的舊工廠萬能達、雕塑瓷廠等這些由青年藝術家和工匠共同形成的手工藝的作坊群,開始由生産地轉化為商貿區,而以往的手工藝集群開始向景德鎮的遠郊的鄉村擴散。

這時期,景德鎮新城區以陶溪川為核心,出現了許多新的陶瓷創意集市,吸引了分散在各鄉村進行生産的手工藝集群的藝術家、設計師們,週末到城區不同的集市來趕集。這有點像景德鎮宋元時期,當時的作坊生産地也都在周圍的鄉村,景德鎮市區則是趕集和進行商品交換的地方。我覺得這很有意思,這種方式不再像工業社會的規模化、集中化、標準化,而是與農業社會的分散化、小型化、多元化類似。

雕塑瓷廠主街(攝影:馮楠)

景德鎮集市(圖片來源:毛青)

雕塑瓷廠的一隅(攝影:劉鵬飛)

現在景德鎮的生産地不再集中在城市,而是分散在各個鄉村;它不再是工廠,而是作坊,甚至是以家庭為單位,是夫妻老婆店。他們大多數作品是手工製作,是多品種少批量的,非標準的,甚至可以私人定制的。

這樣的一個社會形態不僅不像工業化的形態,也不像後工業化的形態。因為即使是後工業時代,也還是一個陌生人的時代。記得當年我考察的樊家井,還有老鴉灘那樣的一些生産集散地,經常會有小商小販到這來買東西,是商販把生産者和消費者聯繫在一起,但是生産者和消費者是互不見面的,在這中間有一個長長的商業鏈條。但是現在不一樣,生産者和消費者不僅可以在集市中面對面的交流,還可以在雲空間,通過主播的形式跟粉絲見面,還有小紅書,還有淘寶網等。這樣一來,中間的商業鏈沒有了,形成了新的熟人社會,形成了新的集市交易方式,而且我發現這些在鄉村勞動的人來到集市未必完全是為了賣産品,也是為了交朋友,展示自己的作品,體驗一種城市化的生活。

90年代的樊家井(圖片來源:毛青)

方李莉教授在樊家井倣古陶瓷店舖做田野調查(攝影:王彬 圖片來源:毛青)

老鴉灘街景(圖片來源:毛青)

這樣一來,城市和鄉村形成了新的迴圈,在工業化時期,城市的發展往往帶來的是鄉村的蕭條,因為勞動力被吸收到城市裏,沒有勞動力鄉鎮就開始枯竭。但是景德鎮的發展模式很有意思,城市發展,鄉村不但沒有蕭條,反而繁榮起來了。

大量的工匠和年輕“景漂”來到鄉村,改變了鄉村的傳統生産結構和生活方式,甚至是人文景觀,包括解決了鄉村勞動力的就業問題。景德鎮叫他們為“景漂”,但是我喜歡把他們叫做“先鋒人群”,“景漂”代表的是地方性的人群,“但先鋒人群”是可以概括各地出現地具有這樣共性的人群。一般來講,一個社會的轉型首先都是由人口的流動引起的,是不同的人口構成了不同的文化和不同的社會模式的出現,景德鎮也是如此。

隨著第三次、第四次工業革命的出現,網際網路,智慧系統等的普及,人類社會肯定會出現新的一波勞動力轉移。就像工業革命的初始也是由鄉村的人口向城市轉移,由農民進城變成工人而構成的新的社會形態。工人階級曾被稱為是工業化的先鋒隊伍,正是這些先鋒隊伍構成了工業革命的基石。

“先鋒人群”使景德鎮的鄉村成為學習新的知識和旅遊體驗地

今天我們的社會如果再一次出現轉型,肯定還需要有一個先鋒隊伍,我認為,當下社會已經成為了一個知識社會,在這樣地社會裏,先鋒隊伍可能就是受過教育,具有創意思維的人才,這些人才不是進城,而是在城市受過教育以後下鄉,他們下鄉帶來的不是勞動力,而是創意與知識,鄉村容納了這些群體,鄉村也就繁榮起來了。

我認為國家未來最重要的發展可能不在城市,而是在鄉村,鄉村振興是中國未來的最重要的戰略,也是可以以後發展的最重要的空間。任何一個空間的發展必須依靠資源的聚集。景德鎮的鄉村有哪些資源可以聚集這些創意人群?我認為,第一個資源就是空間資源,因為鄉村的生活成本低,很多空置的房屋沒人住,這些藝術家就可以租這些房子。

景德鎮三寶國際瓷谷(圖片來源:光廠)

另外,景德鎮是一個遺産資源特別豐厚的地方,首先是非物質遺産地資源,這一資源就傳統工匠的技藝和長期積累下來的工匠體系,還有的就是物質性的景觀遺産資源。這些具有創意能力的人才們,來景德鎮就是在開發這些遺産資源的基礎上發生作用的。由於他們到來改變了景德鎮城中原有的人文景觀,原有的文化含義,使景德鎮成為學習新的知識和旅遊體驗的網紅之地。

我把這些從不同城市及院校來到景德鎮的創意人才叫做先鋒人群,是因為這樣的現象不光出現在景德鎮,很多地方都出現。近10年來我一直關注藝術鄉建,我發現藝術家進入鄉村,不僅在景德鎮,在很多地方都出現了這樣的現象。如果説,當年農民工帶來的是勞動力,而現在的社會勞動力不是最重要的,因為智慧化的機器能取代這些勞動力,因此,在未來創意人才最重要。

日本陶藝家,茶道師,冥想者高柳綾緒 Takayanagi Ayao (攝影:馮楠)

藝術家歐陽寧遠視頻截圖(攝影:馮楠)

藝術家李欣 (攝影:劉鵬飛)

藝術家柳溪在老鴉灘作坊進行藝術創作(圖片來源:毛青)

創意人才是自由勞動者,他們不受用雇于別人,因為他們的身體和生産資料是融為一體,他們帶來的是另外一種自由勞動著為主題的新的社會形態。與工業社會比較,農業社會更接近於自由勞動,所以,自古以來農民是一個相對豐滿多元的人,農忙時種地,農閒時可以做手藝,他的能力是豐富的。而工人在往往是單向度的人,他只做與機器有關的某一種工作。但在新的社會形態下,工業化單向度的人,正在被具有自由勞動者的更豐滿的人所取代。

景德鎮的模式可以成為中國現代化的一條道路

以上的敘述讓我們看到在景德鎮這片土地上已經形成了一個新的發展模式,這是非常值得關注的。從2019年我就寫了一篇《超越現代性的景德鎮模式》,當時我就覺得景德鎮的發展不僅超越了現代性,甚至超越了後現代的發展模式,但我一時找不到以什麼樣的形態去概括它,直至今天當我看到許多的生産地轉移到了鄉村以後,才覺得其已經形成了一個城鄉互動的後農業的發展模式。但所謂的後農業就是它並非是真正意義上的農業形態,而是由於網際網路的出現,高速公路的出現,把以往分散的鄉村和城市串聯在了一起,形成一個新的迴圈系統,另外,網際網路把這些分散的手工藝集群通過雲空間找到一個共同的交流與交易的平臺。

景德鎮三寶村航拍(圖片來源:光廠)

也就是説,景德鎮的手工藝集群是個體的,小型的,但是雲空間卻形成了一個可以自由交流交易的面對全國甚至是全世界的大平臺,而由高速公路形成的便利交通,以及數字物流和數字化的雲倉儲的出現,讓分散化的交通和交易都變得很方便,讓人們即使在鄉下工作也不覺得遙遠或不方便。

所以,在景德鎮方圓幾十公里的幾十個村莊裏所形成地上萬個手工藝集群的出現,所以它就形成了一個新的城鄉互動模式,我覺得這個模式很重要。值得思考的是我們能否把景德鎮城鄉互動的後農業發展模式,與中國式現代化道路的探索聯繫在一起,我覺得是可以的,因為中國式現代化一定是與中國自身的特點緊密結合的,中國自古就是一個鄉土國家,農工相哺向來是中國發展的特色,如何把這樣的特色與現代科技緊密結合走出一條綠色的可持續發展之路,這是值得探討的,也是國家新近提出的新質生産力的重要內容。

景德鎮是活歷史,遺産資源可以分享

景德鎮的手工藝從來沒有完全丟掉,包括景德鎮的手藝,即使是在計劃經濟時期,景德鎮的手工藝也有保留存續,所以其能夠復興傳統手工藝是有基礎的。所以我認為歷史不會消失和過去,你來到景德鎮就會發現景德鎮的文明形態非常豐富。

景德鎮禦窯廠博物館

陶溪川航拍(攝影:劉鵬飛)

老城區代表的是農業文明的象徵,農業時代留下的景觀仿佛讓我們進入千年的古鎮,整個城區變成了一個手工業城市的博物館。景德鎮的新城區以前是國營工業的遺産地,現在變成了陶溪川藝術區,景德鎮原有的工業的設備,現在反而成為了時尚藝術區的存在基礎。而在景德鎮近郊的三寶、湖田,遠郊的進坑、湘湖等古代的瓷器及原料産地,成為了新的手工藝集群的所在地,建構出的又是另一道風景。所以,歷史是並不會過去,它是活的,其活的前提就是我們的開發對象不再是自然資源,而是遺産資源。

遺産資源開發跟自然資源開發是有區別的。自然資源越開發越少,所以我們需要去壟斷,需要去爭奪,因為它是有限的。但是遺産資源不一樣,遺産資源是可以分享的,景德鎮把自己的遺産資源分享給這些外來的先鋒人群。先鋒人群也攜帶了自己接受過的教育,擁有的知識來到了景德鎮,跟景德鎮的遺産資源進行交換融合,産生了新的創造。

“景漂”正在創造一種中國新的生活樣式

景德鎮的“景漂”不限于中國人,還有來自世界各國的陶藝家,包括國外的一些年輕學生都來到景德鎮找到自己所需要的資源。另外,在景德鎮不僅有畢了業的年輕學生到這裡定居創業,還有很多大學讀書的畢業生來做畢業創作。正因為如此,現在的景德鎮不光是一個陶瓷手工業的集散地,它還成為了所有手工業的集散地,只要大學裏面開設的手工藝課程這裡都有。現在景德鎮不僅有陶瓷作坊,還有玻璃作坊、金銀器作坊、漆器作坊,甚至還有夏布作坊,所以景德鎮成為了一個手工業之都,藝術之都。

我發現這些學藝術設計的人有時候也很苦悶,因為他們都想當設計師,想當藝術家,但是到了這裡變成了手藝人,那麼他們怎麼認同自我?這裡所有的東西有藝術屬性,但也都是實用品。這些實用品是藝術嗎?他們也經常會自問自省,但是我覺得他們的作品仍然是藝術,這是生活的藝術。

藝術家工作室(攝影:馮楠)

藝術家工作室(圖片來源:毛青)

藝術家工作室一角(攝影:劉鵬飛)

雕塑瓷廠內的陶瓷買手店“每鹽所”(攝影:劉鵬飛)

我認為藝術家來到景德鎮正在創造一種中國新的生活樣式,具有藝術化,具有情趣化,具有文化含義的生活藝術,這是大的藝術品,而且這種生活藝術品帶來的是新中式文化的復興。

景德鎮有什麼樣的文化基因讓它千年不衰?

很少有一座城市像景德鎮這樣,一千年只做一個行業,而且這個行業永遠不衰敗,即使面臨衰敗又很快復興起來,這裡面有什麼樣的文化基因讓它長久不衰?

工業革命時期由於手工不敵機器,景德鎮面臨困境。但是景德鎮仍然沒有衰敗,因為國家一直在幫助景德鎮發展,把陶瓷發展的重心放在景德鎮,儘管在工業革命時期,景德鎮並沒有多少新的創造,但是在今天景德鎮又煥發了新的生命力。我在想它的基因是什麼?為什麼今天景德鎮能煥發它的生命力?

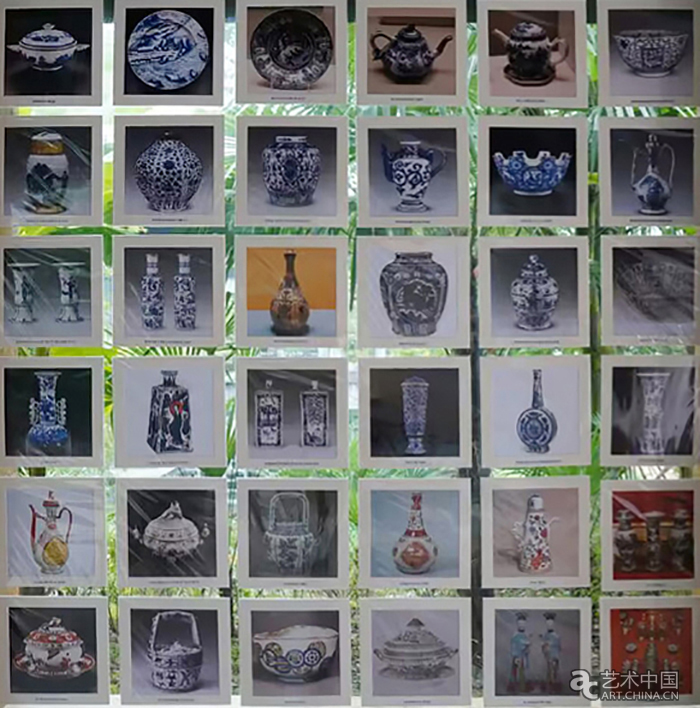

“方李莉學術團隊30年研究藝術人類民族志場景展”中的外國瓷器圖片展示 (攝影:馮楠)

涼亭畫紋飾盤(清乾隆) (攝影:劉鵬飛)

其實從古代開始,景德鎮生産的就不是普通的陶瓷産品,它從來生産的都是陶瓷的象徵品和文化品。從宋元開始為皇帝做貢瓷,並出口海外,明清時期景德鎮建立了官窯,專為皇帝生産瓷器,到地理大發現時期,景德鎮瓷器進入歐洲市場,銷售遍及整個歐亞大陸,當時景德鎮的官窯是為中國的皇帝做瓷器,民窯不僅為國內市場提供瓷器,還為全世界的皇宮貴族做瓷器。如果我們去參觀各國的皇宮,我們就會發現在歐洲的皇宮,在俄羅斯的皇宮、土耳其的皇宮、伊朗波斯的皇宮等,都有景德鎮的瓷器,所以景德鎮在歷史上就是做陶瓷奢侈品的地方,也就是金錢和皇權的象徵品。

今天景德鎮生産的是中國人修身養性的文化器具

今天景德鎮生産的雖然不是奢侈品,不是象徵品,但也不是普通的用品。現在景德鎮做得最多的是文具、茶具、花器、香器、瓷板畫等。這些器物都是中國人修身養性的文化設備,中國人講究的是“修身、齊家、治國、平天下”,就是把自我修養放在第一步。

無邊窯瓷器(攝影:馮楠)

光麗強陶藝作品(圖片來源:毛青)

光麗強陶藝作品(圖片來源:毛青)

梁雅妮陶藝作品(圖片來源:毛青)

梁雅妮陶藝作品(圖片來源:毛青)

中國古代的自我修養,也就是修身,主要是通過琴棋書畫,雅致的生活來達到。宋代的文人的四大雅就是茶道、花道、香道、卷軸畫,這正是今天景德鎮生産得最多的茶器、花器、香器和瓷板畫及文具等,這些都不再是普通的瓷器,而是塑造中國國民性的一套文化器具。而且景德鎮出售的不是單個的瓷器,而是生活方式。在景德鎮很多主播的直播間裏,他(她)不僅賣瓷器,而是連傢具一起銷售,讓觀眾在景德鎮體驗一種生活場景,這個生活場景就包括了茶道、插花、焚香等文化活動。

中國未來的發展方向很可能就是高人文高生態高科技

我認為未來人類發展的方向就是朝高人文、高生態、高科技趨勢邁進,因為唯有如此才能創造出一個綠色的可持續發展的道路。我覺得這也許就是國家提出的新質生産力的一部分,也就是中國式現代化道路的一部分。

其意味著未來世界發展的方向不僅僅是高科技的,因為高科技如果沒有人文來控制,它就會帶來戰爭,帶來疾病,帶來環境的污染,另外,還必須要發展出高生態的價值觀,讓地球能走向低碳社會,找到一條可持續發展的道路,這條道路未必是西方式現代化道路,而是我們可以根據中國的文化特點探索出來的中國式現代化道路。

景德鎮大地之燈(圖片來源:光廠)

而且我認為,未來哪一個國家能夠發展出一個可持續的綠色的和平發展的文明,哪個國家就可以走在世界的前列,哪個國家可能就是世界上最先進的國家。我很希望,中國能夠有這樣的全面發展的前途。而景德鎮模式正是可以做這樣探討的一個社會實踐,這樣的探索不僅是有利於景德鎮,也有利於國家,甚至有利於整個世界的發展。

(受訪人:方李莉 採訪人:劉鵬飛)

方李莉

東南大學首席教授,東南大學藝術社會學與人類學研究所所長,東南大學中華民族視覺形象國家重點基地副主任兼首席專家,中國藝術研究院藝術學名譽所長,研究員,博士生導師,英國杜倫大學高級研究院特聘高級研究員。中國藝術人類學學會會長,中華民族共同體研究會副會長,北京地方誌學會副會長,國家非物質文化遺産專家委員會委員,中華人民共和國聯合國教科文組織全國委員會諮詢專家,多項國家社科基金重大項目首席專家。出版有十余部專著,在各類雜誌上發表論文200余篇,多篇論文被不同重量級文摘轉載,多本專著獲國家級獎項,並被翻譯成不同國家的文字在不同國家出版。曾任北京市第十三屆、十四屆人民代表。北京市人民代表以及北京市人大常務委員會文衛體專業委員會委員。曾被全國總工會授予“全國女職工建功立業標兵”稱號;被國家人事部、文化部授予“全國非物質文化遺産先進工作者”稱號;被文化部授予“優秀專家”的稱號;被全國婦聯授予“全國巾幗建功標兵”的稱號;被APEC女性領袖峰會授予“2014APEC最傑出女性獎”等。