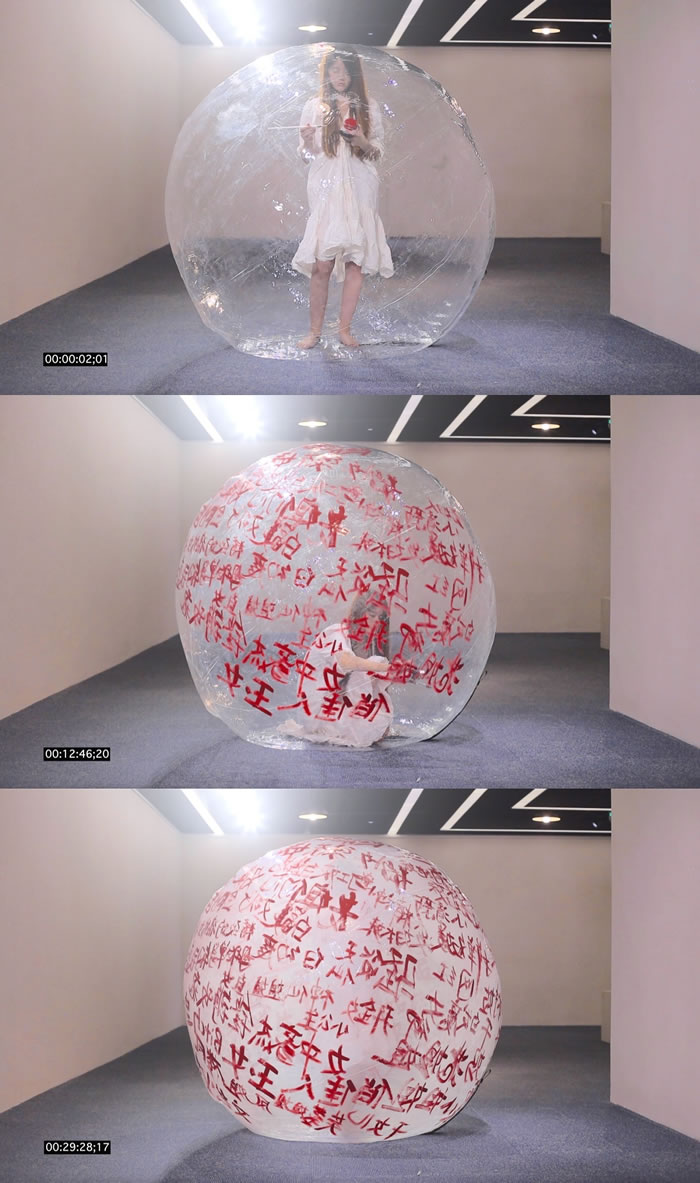

《書寫蘭亭序第二遍》,吳析夏,行為藝術,2022

文/竇宇鵬

我與析夏結識于一場關於中國當代藝術的學術會議,當時她的作品被一位報告人作為代表性個案細緻分析。關鍵詞:女性、塑膠球、書法、行為藝術……

性別往往成為解讀吳析夏作品的必備視角,而塑膠球則是其創作中的常駐元素。對於這位藝術家而言,“女性是誰?我又是誰?”的問題意識貫穿了其藝術實踐的始終。在成長過程中對自我與性別問題的反覆追問曾指引她在美國求學時積極參與Gender Study的課堂,並在之後開始訴諸藝術創作的方式與自我和解。正如吳析夏數次在採訪中提及的,2018年在美國畢業後,塑膠(plastic)開始成為其標誌性的視覺元素。她在美國的首個展覽《塑女》(Plastic Women)便是將“plastic”延伸至年輕女孩熱衷的整容(plastic surgery)文化,意在探討物欲社會下女性作為凝視對象這樣的經典議題。

《塑女 系列》,吳析夏,行為藝術/攝影,2018

自2020年起的《子宮系列》,塑膠球被藝術家賦予了具體的象徵意涵,即“母體子宮”。她一次又一次地進入封閉的透明球體,在內壁上書寫文字,整個過程通常持續數十分鐘乃至數個小時,直至球內氧氣行將耗盡,最後於窒息前破球而出。“Plastic”在這些行為作品中被進一步地賦予了“重塑”之意涵,通過破球而出宣告了一種“新生”(rebirth),即在一次次的重塑中尋求新的和解。這種人類學意義上的塑造過程可謂喚起了聞名藝術界的約瑟夫·博伊斯的“塑造理論”(Plastische Theorie)。博伊斯曾追溯“Plastik”在古希臘時期的使用:“‘Plastik’不僅起源於裝飾與美化需要,同時也是古希臘人所理解的人類這一生命形式及其創造物的例證、模型、指標”[1]。博伊斯的這種讀解顯然是一種有別於被現代藝術史之父溫克爾曼讚譽為“高尚的單純、靜穆的偉大”的那種定型化的、完成了的“雕塑”,而是動態的、過程性的“塑造”。博伊斯在“塑造理論”基礎上,進一步發展了其著名的“擴展的藝術概念”(Erweiterter Kunstbegriff)、“人人都是藝術家”(Jeder Mensch ist ein Künstler)和“社會雕塑”(Soziale Plastik)理念。由是觀之,吳析夏的創作何嘗不是博伊斯意義上的作為創造力潛能之實現的、不斷形塑中的、流動生成的、充盈著自我生命動能的藝術。

《我》,吳析夏,行為藝術,2020

《無畏的審視》,吳析夏,行為藝術,2021

激發博伊斯思考的文化資源是西方的雕塑傳統,而在吳析夏這裡則是中國的書法藝術。她基於對書法藝術與行為藝術的結合實踐了其個人版本的“擴展的藝術概念”。書法與行為無疑是兩種迥然不同的藝術“言説”方式,至少從歷史起源的角度,前者容易被貼上“東方”、“傳統”的標簽,而後者則指向了“西方”、“當代”。吳析夏自幼便跟隨爺爺學習書法,《蘭亭集序》是她反覆臨摹的啟蒙教材;年幼的她惑于自己須臨帖的八大書法家中為何沒有女性的身影,在多年之後才知道,原來王羲之的啟蒙老師是一名女性,只是少有人知。這也激發了她在作品《書寫蘭亭序一遍》和《書寫蘭亭序第二遍》中,將那為人稱道的二十個形態各異的“之”替換成了非物質文化遺産女書。

至於行為藝術,則被吳析夏視作一種對自我進行認知後的觀念表達,它首先要治愈自己才能喚起他人的共鳴。是以她在行為藝術創作中,訴諸自小熟稔的傳統藝術語言,“言説”她對自我和性別問題的體認,進而與觀者“交流”。

《書寫蘭亭序一遍》,吳析夏,行為藝術,2021

此次在今日美術館名為《親愛的我》的藝術個展,既展出了藝術家前此創作的《我》、《無畏的審視》、《書寫蘭亭序一遍》、《與母書》等行為藝術版畫,《誕》系列雕塑與《Chora》新媒體藝術,還展出了《寫泡》、《他山》這樣的充分考慮展陳空間“因地制宜”進行佈局的裝置新作。關於這些作品,國內外的一些藝術媒體與析夏個人已有較為細緻的闡釋及延伸性的思考,我在此想要聚焦于展覽開幕式上的行為藝術表演。

《他山》,吳析夏,裝置藝術,2024

《寫泡》,吳析夏,裝置藝術,2024

《誕 系列》,吳析夏,雕塑,2023

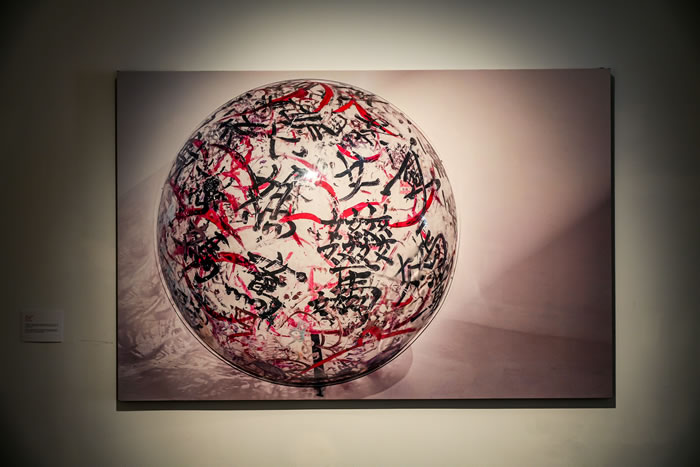

我和一位國外的朋友一起觀看並親身參與了這場行為表演的全程。表演現場樹立起八面面向觀者的全身鏡,鏡子所圍出的空間中央是一個密閉的透明塑膠球,身著白色睡衣的藝術家置身其中。表演開始時,她抬手在球體內壁上用紅色勾勒出人體的輪廓線;與此同時,現場的活動主持人開始代替藝術家向觀者發出邀請,請觀者使用事先準備好的畫筆以及紅色、黑色的顏料在鏡面上勾勒出自我的形象,並寫下對於自我的認識。在現場的觀眾紛紛參與其中時,藝術家先後完成了八個形體輪廓,轉而用黑色在每一個形體內寫下屬於她的“自我標簽”。在黑色的漢字書滿八個形體後,藝術家又拾起紅色的畫筆為這些形體填充顏色、進一步完善形象。在這一過程中,黑色的語詞變得模糊,與紅色的圖像交融。在行為藝術的最後,是藝術家標誌性的破球而出。

《我們》,吳析夏,行為藝術,2024

這場行為表演與前此不同:塑膠球的內部第一次出現了圖像,並且是“人的圖像”。雖然在諸如《書寫蘭亭序一遍》的作品中,也曾出現過醒目的紅色“菲勒斯”,但其仍然是一個抽象的符號,在本質上和旁邊那些女字旁的帶有貶義色彩的漢字沒有區別,也即藝術家本人所批判性地強調的用來閹割女性的父權能指。然而在此次的行為表演中,內壁上出現的是真正的具身的圖像,這八個長髮飄飄的形象首先指向了具體的藝術家自我、然後是女性自我、再者是人類自我。這種轉變在某種程度上可以視作:從語言的、抽象性的“類”概念的對抗性姿態,到圖像的、具身性的“個化”形象的修復性關懷。析夏不再作為千年父權社會的冷靜的“解剖者”,在字典中遍查一個個規訓著女性的貶義漢字,抽象地書寫橫跨歷史長河的女性壓迫史;而首先是她自己,她在個化的生命之流中對自我的體認、對她作為女性的體認,因而是一種“具體的普遍性”,一種切身可感的“言説”。這些被寫下的語詞不再象徵鐵板一塊的父法秩序,而是具身化了流動生成的西美爾所謂的“個體律法”(das individuelle Gesetz)。正如她于表演結束後在同我的交流中談到的,她並未事先想好這些描述自我的“標簽”,而是在創作過程中將腦海中瞬間涌現的閃爍的意象暫時地固定於這些語詞。我想,無法以文字符號固定的語義項皆在紅色塊中綿延、在場。

《我們》,吳析夏,行為藝術,2024

我不想簡單地以“女性主義”和“事件性”來指認這場行為表演的“言説”。

克裏斯蒂娃曾對西方女性主義思想發展的三個階段做出過梳理。在爭取與男性各方面權益平等的第一階段過後,女性主義理論開始強調女性有別於男性,通過對男性語言秩序的拒絕來肯定女性特質構成的特殊性。第二階段某種程度上是將曾經的“菲勒斯崇拜”翻轉為“子宮崇拜”。而第三階段的女性主義理論則是在反思肯定了女性特質的特殊性之後,又如何不掉入本質決定論的悖謬中,即女性同一體內部的每個個體成員在語言、權力、意義關係上亦存在著差異,而這一點與男性同一體內部的情況是一致的。是以也許需要追問:當我們在指認某件作品或某種批評為“feminism”時,我們談的是哪一階段或者説何種面向上的“feminism”?我建議不妨在中譯上加以區分,權且譯作:爭取女性群體現實權益的“女權主義”、強調女性群體的“類本質”的“女質主義”、關懷女性個體生命複雜性的“女性主義”。具有三種不同面向的“feminism”思潮雖在發生學上有歷史承繼關係,但就像藝術史家特裏·史密斯描述的現代性之“分裂”一般,在世界各地、甚至每個地方性的社會體內部以不同的速度和時間發生不平衡的發展。[2]在我看來,如果以“feminism”來指認析夏的行為表演,那至少我們談論當是第三類作為“具體的普遍性”的“女性主義”。

再談“事件(性)”。若沿著前文的分析思路:[她並未事先想好這些描述自我的“標簽”,而是在創作過程中將腦海中瞬間涌現的閃爍的意象暫時地固定於這些語詞。我想,無法以文字符號固定的語義項皆在紅色塊中綿延、在場。]似乎一種西方的“幽靈學”話語就要呼之欲出了。吳析夏的行為藝術仿佛上演了一齣福柯式的“事件”:一種試圖克服真理/謬誤、存在/不存在二分法的不定形的幽靈——試圖重新彌合詞與物的斷裂,挽救人那終將被抹去的如同海邊沙灘上的一張臉。我們可以如此理解,自福柯濫觴的西方的“事件哲學”正是一直在努力超越其傳統的“再現哲學”,而所謂“再現”即預設了涇渭分明的經驗世界與超驗世界之分,這種劃分在柏拉圖所謂現實世界是理念世界的影子(藝術則是“影子之影子”)的提法中便可見一斑。

那麼,吳析夏的創作是否可以理解為一種超越“再現”的嘗試?當我詢問析夏為何走向了“圖像”時,她答道,這件行為作品的視覺呈現只是自然而然地“轉譯”了她內心對當下自我生命狀態的體認。故此,她的行為書寫大概不能讀解為對符號的能指與所指之間的二分及關聯有著某種自覺的反思意識,也即用超越“再現”的理論眼光來觀照析夏的作品恐怕是不恰當的。

析夏的藝術“言説”毋寧説更像是一種中國哲學所談的“即事説理”,“即事”是經驗主義和實用主義的,或者説並不預設“器”“道”位於非連續性的時空中。詞與物的斷裂在“即事説理”中從未發生,正如析夏所寫下的那些象形文字無論經歷了怎樣的演化,都始終自由穿梭于模倣與象徵的間隙之中,既是圖像也是符號。

《與母書》,吳析夏,行為藝術,2022

[1] 帕梅拉·科爾特:《波依斯:後繼者剪影》,出自《新藝術哲學》,藝術與設計雜誌社編譯,成都:四川美術出版社,2010年,第93頁。

[2] 參見史密斯提出的當代藝術的“行星敘事”的三元結構(三股潮流的並存),即“持續的現代性”(現代主義在當代的持續發展)、“跨國的轉換”(後殖民轉向)、“當代性之中”(真正具有當代性的藝術)。Terry Smith, Contemporary art, World currents, Pearson, 2011, pp.10-11.

本文作者:

竇宇鵬,北京大學藝術學理論博士生,主要研究方向為當代藝術與視覺文化。畢業于北京大學外國語學院德語系,德語語言文學學士、藝術史論雙學位。