文_ 林霖

2024年5月15日,“大地藝術節-越後妻有藝術三年展2024”中國新聞發佈會在上海花園飯店舉行。越後妻有大地藝術節實行委員會委員長關口芳史,越後妻有大地藝術節總監北川富朗,瀚和文化創始人、大地藝術節中國項目總策劃人孫倩,NPO越後妻有裏山協動機構和ART FRONT GALLERY代表,中國藝術家代表馬岩松、劉建華、施勇、沈烈毅、TANGO,以及文化藝術界與媒體嘉賓共同出席了發佈會。此次發佈會是“越後妻有大地藝術節”創辦25年來的一次具有里程碑意義的國際推介活動,由越後妻有大地藝術節實行委員會與北京瀚和文化傳播有限公司攜手舉辦。本屆藝術節將於2024年7月13日-11月10日期間舉行,北川富朗擔任總監。

作為越後妻有大地藝術節多年來的緊密合作夥伴和本次活動的共同舉辦單位,瀚和文化創始人、大地藝術節中國項目的發起人與總策劃人孫倩女士在發言中回顧了在過去歷屆藝術節中參展的中國藝術家及其作品情況;著重介紹了在本屆正展期期間,結合了中國藝術家的新創作、中國藝術基地“CHINAHOUSE華園”舉辦的回顧展覽,以及包含了各項文化交流與研學活動在內的“中國文化藝術季”整體活動。同時還對啟動於2018年的“大地藝術節中國項目計劃”近年來的發展作以回顧,提要介紹了在佛山南海“藝術在樵山”和景德鎮浮梁“藝術在浮梁”兩個項目的舉辦情況與計劃。

新聞發佈會現場(©瀚和文化)

此次發佈會面向藝術業界、中國媒體和廣大觀眾,以期幫助社會各界,進一步了解大地藝術節的理念,發現越後妻有地區的美好價值,看到中國文化藝術力量的國際化展現,從而促進國際間文化深度交流與友好往來。

這場已走過四分之一世紀的大地藝術節讓人不禁想起其來時之路、啟動初心以及如何落地生根、耕耘生態、種出花朵。並以此觀照這一模式在“遷徙”至異國他鄉時是否會面臨水土不服、如何克服以及如何落地的歷程,作為一種正在進行中的藝術樣態,我們且行且思考。

越後妻有大地藝術節永久保留作品:馬岩松 MAD Architects「Tunnel of Light」(photo: Nakamura Osamu)(©越後妻有大地藝術節)

越後妻有大地藝術節永久保留作品:「龍當代美術館」(Photo: Ishizuka Gentaro)(©越後妻有大地藝術節)

近些年,各種發生於鄉縣的藝術項目和藝術活動令人矚目,從最早也最出圈的烏鎮戲劇節,到陜西關中忙罷藝術節、廣安田野雙年展,再到近兩年的“藝術在浮梁”“廣東南海大地藝術節”、杭州青山村的“在青山•群響藝術季”、瀫石光•藝術生態走廊藝術等藝術活動以及最近正在進行中的昆明滇池風土藝術季,都有較高的關注度和討論度。而這些藝術季活動的出現,無論出發點與定位幾何,都不禁讓人重提“藝術鄉建”的議題。無論鄉村興建、當代藝術創作需要還是資本涌入,多重因素共同構築了熱鬧非凡的“藝術介入鄉村”景觀。我們若細究以上幾個藝術節的背後發起團隊及其運營模式,我們會發現每一個藝術節都是不同的,或許當前並無統一模式可資推廣或借鑒。

作為最早在國內推行這一概念並做出規模的“大地藝術節”IP,值得研究。尤其是把大地藝術節從原生地引入到國內的過程中如何轉化為本土語言、如何因地制宜助力本土鄉建發展,從而形成具有本土文化特點的藝術節並基於此所構建的文化對話與交流,正是本文關注的議題。同時,也希望借由此次調研之機厘清對“大地藝術節”這一新興名詞的一些認識誤區,以期引導資本有序、有效投入該領域,以構築生態可持續發展的良性生態為念。故本文以“大地藝術節模式”指代由“大地藝術節”帶動或受“大地藝術節”啟發的藝術鄉建、鄉村田野公共藝術季等藝術節活動項目。

不可否認的是,諸如大地藝術節模式已成為這兩年地方文旅的新增長點,並且也在通過這一模式試水“文化旅遊+”的多産業聯動模式。筆者認為,大地藝術節也是公共藝術項目的一種新形式;於是最後議題依然落腳于鄉村需要怎樣的公共藝術?——好的公共藝術項目當然也不應該僅僅是供消遣娛樂、滿足文旅開發的風景,也不是權力和資本的話語工具,而是人地關係和諧的集合系統;基於此,鄉村當然要發展也要進步,不能純然是放任自然的生長狀態,畢竟人類歷史是需要有人類自身的時間和空間的構建,那麼我們應該用更有智慧的方式去處理好其中的很多問題,遵照客觀規律,也積極發揮主觀能動性;如此,生態才會更好。

昆明滇池風土藝術季•劉毅作品《此刻真好-花仙子》(A Great Moment – Floral Fairy)作品材料Work materials :鋼Steel尺寸Size:800cm × 134.1cm ×267.6cm(©劉毅)

瀫石光•藝術生態走廊藝術•《船⼚村來信:⻦的畫》袁詩然彩印相紙

“地域性藝術”——大地藝術節作為一種新型的公共藝術

什麼是“大地藝術節”?這並不是一個需要討論的概念,而是已經被定義過的專有名詞,源自日本“越後妻有大地藝術節”,其創始人北川富朗曾在自己的著作《鄉土再造之力》一書中開宗明義寫道:“大地藝術節,每三年在越後妻有(新瀉縣十日町市、津南町)的山林舉行一次,是自然、人類與藝術交織的三年大展。2000年舉辦第一屆,至今已舉辦了五屆。目前,以農田、民居、廢棄校舍等山林風景為基礎,來自世界各地的藝術家們已創作了超過兩百件作品。這些藝術作品常設在六個分散的區域展出,整個區域被稱為‘大地藝術節之鄉’”。 日本越後妻有曾經是衰敗、人口流失的地區,分佈著大大小小200個村落,面積760平方公里,比東京的面積還要大,但當年一度只剩下7萬人口;大量民房空置、建築廢棄,破敗潦倒,延續著原始的農耕生活的農業模式,農業生産率低下。如今煥發生機的契機皆來自於“越後妻有大地藝術節”這個藝術項目——如今走過二十餘年,已被視為日本鄉村振興的範例,為全世界所矚目。

越後妻有大地藝術節永久保留作品:內海昭子「那些失去的窗戶」 (photo T.Kuratani)(©越後妻有大地藝術節)

因此,並不是説,擺一些雕塑和藝術品在鄉村的土地上就能稱之為所謂的“大地藝術節”了,這是需要明確的概念,也是需要在後續的各類課題調研中明確梳理的知識脈絡體系。更進一步説,“大地藝術節”其實和當代藝術關係並不大,實質是鄉村建設的一種方式,是達成鄉村共同富裕的一種途徑,是以“藝術節”這一新模式探索藝術鄉建的可持續發展之可能性。

不過,在理論建構和專有名詞解釋之前,其實有一個問題可能很多方面都忽視了,那就是該問一問當地人:鄉村需要公共藝術嗎?——答案顯然是肯定的。正所謂“倉廩實而知禮節”。縱觀這兩年方興未艾的“大地藝術節”們,或以鄉村田野藝術季的形式舉辦藝術節活動 ,或是以公共藝術的媒介形式來呈現作品,在遼闊的田野“詩和遠方”的景觀中;於是乎,藝術介入鄉村等公共藝術項目逐漸成為各地文旅事業發展的新熱土。當然,發展至今,很多問題也已顯現出來,也正在被探討中。

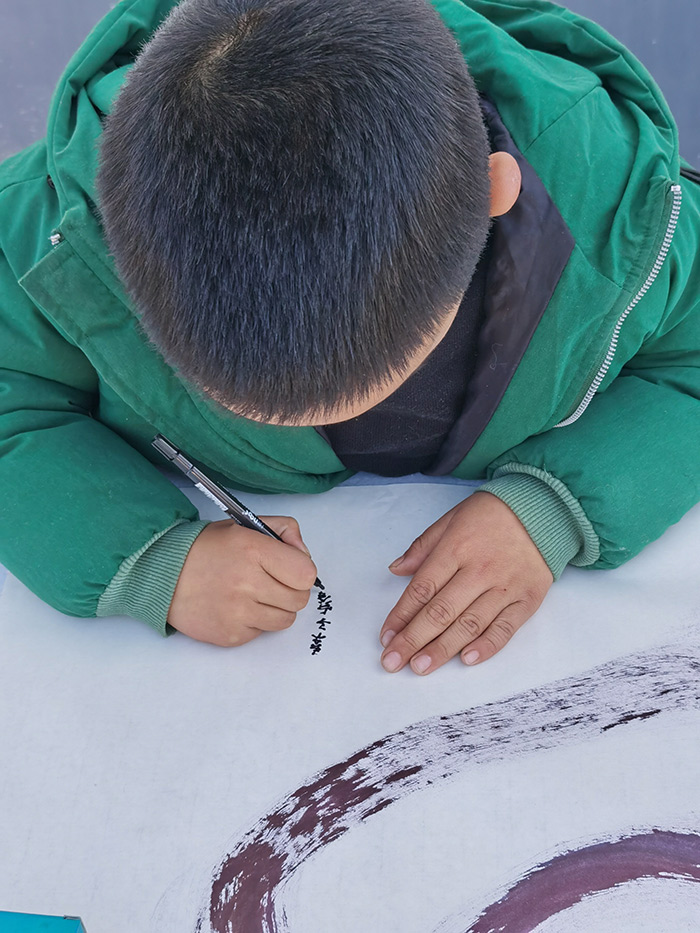

藝術在浮梁•村民參與《五百筆@浮梁》收集現場(©️瀚和文化)

目前國內流行的主要有兩種鄉村藝術節形式,其一是在諸如鄉村、田野、古鎮等地進行以藝術節之名的主題策展;其二是以在地公共藝術項目形式參與鄉村共同富裕的建設,以節慶推動當地經濟發展並進而成為文旅融合的案例。兩種模式中的前者主要是以專業美術館的策展思路推進,只不過場地從白盒子的專業場館搬到田野和鄉村,作品多為大型雕塑,以介入和外來者的身份亮相;後者多是邀請藝術家駐地,作品因地制宜、利用當地現成材料或建築遺跡來創作(如浮梁大地藝術節中藝術家劉建華的《渠道——之形》,就利用了已廢棄的浮梁古老水渠作為作品的一部分),但此模式中有不少是以大地藝術節之名而其本質依然是當代藝術作品創作導向,也就是説需要大量的資金投入,而作品也是在一目了然的“介入者”。正如本文開頭提到的各類發生在鄉村的藝術節熱潮——無論是鄉村興建、當代藝術創作還是資本涌入,多重角度共構如此景觀。而藝術節之名總是聲勢浩大、熱熱鬧鬧,也符合時下社交時代的傳播特點。

面對“介入者”的爭議,曾經也是擺在北川富朗面前的難題。他曾自述在初期無數次遭到當地村民的反對、不理解和非議,但後來見證作品慢慢成型的過程中,通過團隊以及藝術家的用心良苦,終於居民也認識到原本的局限,甚至也加入到作品的創作中來。其實初心是源自新瀉方面向他發出的邀請:“是否可以用藝術進行地區建設?利用美術館以外的廣場、道路等公共空間創作的公共藝術,是不是可以作為地區建設的一個要素?”

浮梁縣寒溪村(©️瀚和文化)

“當地性”也註定作品都是地方創作,而不是把作品運輸過來,擺在村裏某個位置完事。且創作的空間也儘量選擇鄉村原本閒置的空間,而儘量不去新建建築物。也即是説,“藝術在浮梁”團隊在地化的思考所得出的結論是:要為當地老百姓做作品;所有的理念和思考並非是為了滿足作品創作的需要,也並非是借村子的場地去做作品,而是希望大地藝術節、藝術作品能成為本地人的精神財富。這或許就是“公共”的深層意義。

筆者設想,大地藝術節是否可以視為對“戀地情結”(topophilia)的一種新型“文化符號”。在美國學者段義孚的筆下,他直言人類對環境的體驗是從審美開始的;美感可以是從一幅美景中獲得的短暫快樂,也可以是從稍縱即逝但豁然顯現的美之中獲得的強烈愉悅。人對環境的反應可以來自觸覺,即觸摸到風、水、土地時感受到的快樂。更為持久和難以表達的情感則是對某個地方的依戀,因為那個地方是他的家園和記憶儲藏之地,也是生計來源。而當這種情感變得很強烈時,地方與環境其實已經成為了情感事件的載體,成為了符號。 從這一層意義延伸開去,對大地藝術節這一IP的持續發展可以有一個啟引意義。

城鄉共構的空間模式變遷

以“生存-生活-發展”三步走的城鄉發展思路來看,藝術節的出現應是第三階段也即是發展階段;尤其是在2020年後全國基本達成全面小康社會的目標之後,鄉村各處的文旅之熱開始涌現。新的時代將發展目光重新聚焦鄉村,是因為現階段人們開始重新聚焦人和自然、土地的關係。黨的二十大報告指出,中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化。中國傳統哲學一直強調“天人合一、道法自然”。因而,若論藝術節,不僅僅是地理位置和地理空間的概念,還包括公民個體的主體意識,個體如何與週遭環境發生關係,如何將文明的基業構築于與大自然和諧共處的生態之上,是當下我們面臨的課題。

藝術在浮梁•馬岩松《大地之燈》(攝影:田方方)(©瀚和文化)

鄉村應是一個獨立的存在,也是一個獨立的場域與空間。雖然提出“鄉村”是現代社會以來用以對照“城市”的名詞,但它不應在現代社會的發展與進程中成為城市的某種“鏡像”,比如,寄託所謂“詩和遠方”的田園詩意。

筆者在與“藝術在浮梁”的發起團隊瀚和文化相關負責人的溝通中了解到,他們希望是將大地藝術節視為地方文化工程,而不是要探討一個當代藝術的問題。另有一例是最新的一場在雲南昆明舉辦的“2024滇池風土藝術季”,主辦方之一的上海阮儀三城市遺産保護基金會便是多年在中國鄉縣推進了文保事業的機構,創始人阮儀三先生也是著名的“古城衛士”——從1980年至今,阮儀三先後成為麗江古城、周莊、福州三坊七巷的保護者,可以説四十餘年來一直處於中國城市保護事業的第一線。因此,滇池風土藝術季的主辦是基於這些文保事業的基石,承繼其理念,結合人工與自然雙重環境,利用昆明豐富的風土人情資源結合當地現代文化藝術,呈現全新的當代面貌。此例可視為當代新農村的新鄉建思路。

廣東南海大地藝術節•劉慶元《海邊餐廳》(©瀚和文化)

另一方面,從經濟的角度來説,大地藝術節這類的鄉村公共藝術節慶可以拉動內需。據一份20世紀下半葉的經濟增長報告顯示,上世紀80年代以來世界貿易的增長是和外國直接投資(FDI)的顯著增加相聯繫的,也就是該國經濟的發展很大程度仰賴於海外投資。具體表現為跨國公司可以控制經濟活動,它們利用國家和地區之間在勞動力和政策等要素稟賦上的地理差異,在世界範圍內靈活地轉移資本和生産。

以藝術作為錨點的文旅模式探索

放眼中國,藝術鄉建已經不是新鮮概念,而以大地藝術節為支點,撬動全域文旅産業的成功案例卻不多見。大地藝術節未來能在多大程度上促進城産人文融合、服務於建設嶺南文旅産業集聚區發展的目標,值得期待和想像。

從實際層面來説,鄉村到底需要怎樣的公共藝術,這並不是一個有標準答案的設問。因地制宜才是真正的根本,而不僅僅是資本打造的又一個士紳化的景觀項目。瀚和文化副總經理賀先生也曾在筆者採訪中透露:他近日回到浮梁遇見當地村民還沒問“你們能不能再多做一些作品”——無論出發點和落腳點如何,這“多做一些作品”就道出了當代鄉村對藝術的心聲。鄉村真正需要的是讓人聽見他們的聲音、看見他們的存在、了解他們的歷史,那麼公共藝術是一個當代很好的文化輸出的載體。

藝術在浮梁•沈烈毅《離地三尺》(©️瀚和文化)

在此基礎上,“大地藝術節”模式無疑是作為公共藝術在鄉村可行性的尺度探索與研判的歷程,也是經濟效益與文化情懷碰撞與取捨的歷程。

當然,好的公共藝術項目當然也不應該僅僅是供消遣娛樂、滿足文旅開發的風景,也不是權力和資本的政治單元,而是人地關係和諧的集合系統;基於此,鄉村當然要發展也要進步,不能純然是放任自然的生長狀態,畢竟人類歷史是需要有人類自身的時間和空間的構建,那麼我們應該用更有智慧的方式去處理好其中的很多問題,遵照客觀規律,也積極發揮主觀能動性;如此,生態才會更好。

(本文基於為上海社科院《上海文化發展報告(2024)》所作的大地藝術節相關課題調研報告成文)