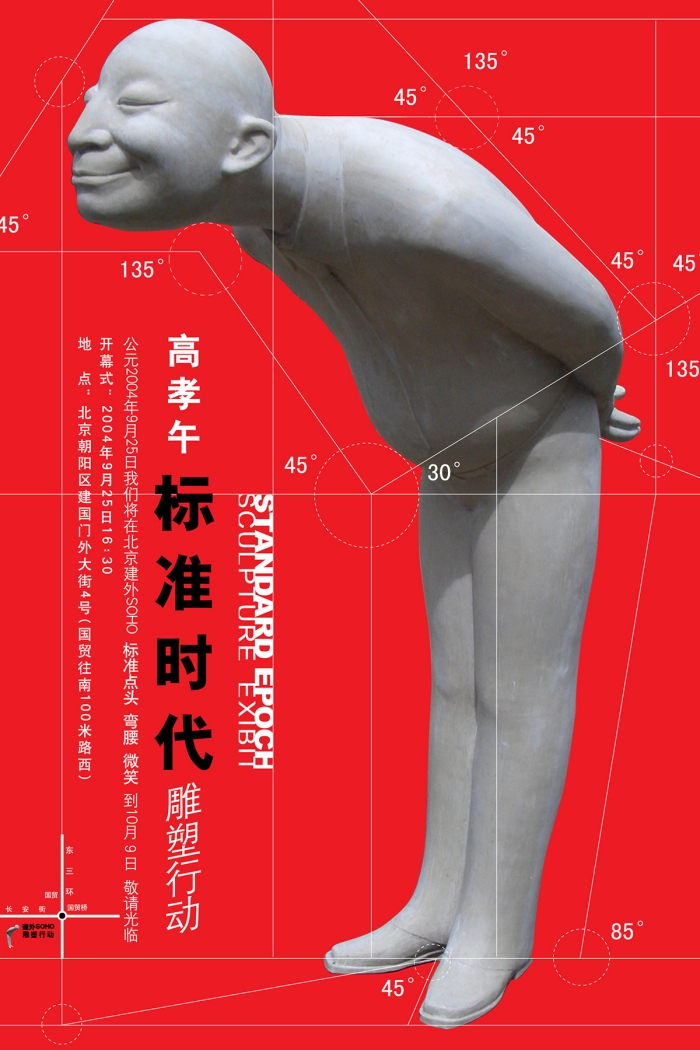

2004 《標準時代》個展首展海報

文_王春辰(中央美院教授、博導、批評家、策展人)

高孝午著名的雕塑作品是那件彎著腰、笑容可掬、打招呼致意的作品。它名曰《標準時代》,如其名稱所示,是一種社會習俗與禮儀的動作,既有古典的意義(禮儀),也有當下人們社交的問候。因為它的形體是如此地表現了這樣的意義,人們面對它不需要解讀、不需要抽象思考,它的含義已經內化在這種彎腰的肢體語言裏,成為國際通用的動作。

2004 《標準時代》個展現場-北京建外SOHO

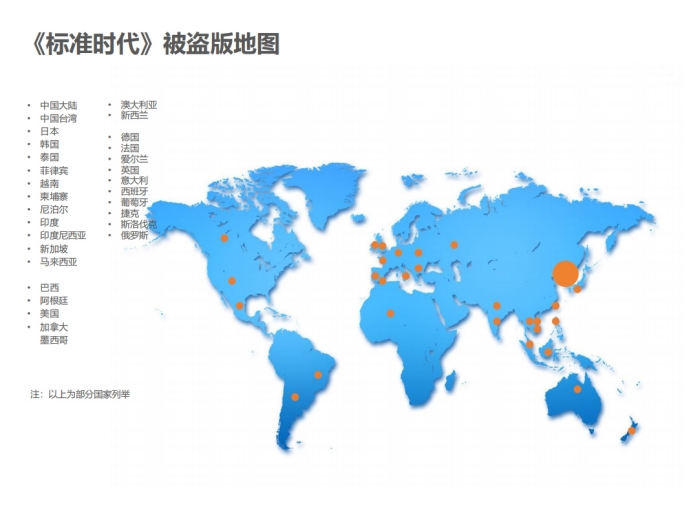

《標準時代》被盜版地圖(部分列舉)

這件《標準時代》作品成為高孝午早期作品的代表作,也是走進他的藝術創作的一條通道。它創作出來的時間點正是中國入世之後社會經濟高揚發展的年代,到處是熱火朝天的建築工地,一座座高樓拔地而起,廣袤如林;城市化的步伐響徹雲霄,消費社會已然成型,廳堂樓宇是燈火通明,喜氣伴隨著斛光交錯。這幾乎是標準化的社會模式,而高孝午的標準化形象對應了時代的圖像象徵:標準化喜樂。也許是因為《標準時代》的這種時代對應,它被盜版售賣,甚至遍及全球,它變成一種“高孝午現象”。高孝午諮詢了法律專家,進行了藝術家權益維護,但它的被盜版反映了“高孝午現象”的複雜性,盜版是社會經濟方式中的違法行為,是世界各國都加強打擊的經濟犯罪,各國的法律都在加強保護藝術家的著作權、維護藝術家的IP(智慧財産權);而另一方面,“高孝午現象”揭示了藝術的形象如何被公眾認可,以及什麼樣的藝術可以進入社會公共領域,後者恰恰是關係美學的核心所在,這個現象從社會心理、社會慾望、不良行為等層面袒露了關係美學指向社會本質的諸多特徵,在世界範圍內,作品被抄襲、盜版都是普遍存在的事實,但我們不對之進行關係美學的探究,就不能彰顯原作的美學價值和社會意義。“高孝午現象”印證了藝術作品的公共符號價值與社會行為的反思性及其引發的社會批判。

2012 《後標準時代》(2008)墨爾本藝術節

高孝午 《英式標準》 2013

在《標準時代》(2004)之後,高孝午又連續創作了《後標準時代》(2008)、《英式標準》(2013)及《陌生人(未來標準)》(2024)。這些作品形象各異,但又都造型飽滿、情態詼諧幽默,引人反思。由高孝午創作的雕塑藝術總體上看,他的藝術線路圖非常明確:從廈門學習雕塑開始起步到北京中央美院深造雕塑藝術、再到追尋自己的個性化雕塑語言,顯現出他的雕塑藝術的演繹路徑,經過了多次轉型、轉向。作為現代雕塑的概念來自西方,它演繹了雕塑語言的各種可能性並建立了相應的理論話語,它首先解構的是紀念碑式的古典雕塑的範式,從而讓雕塑進入到藝術家作為創造主體的歷史語境中:雕塑基座被取消,讓雕塑形式成為獨立表現;由主題表達轉向空間探索、結構表達;由主題敘事轉到抽象探尋並進而拓展媒材的範圍。今天學習雕塑都會經歷過這樣一個雕塑語言演繹的知識與製作的訓練。

這是藝術全球化傳播的一個結果,或者説,在知識共用的時代,這是一種無可避免的藝術趨勢。但也正是在這個節點上,伴隨藝術全球化的同時也展開了藝術差異性的世界大討論,涉及文化多樣性、語言多元性、族裔歷史性等問題。就藝術本身而言,它的特質與表現就不能是單一、單調和一個線條。藝術家作為個體可以各取所需、所感,但根本上是確立獨有的藝術語言及其表現。世界是圓的,不是扁平的;而扁平化理論將世界構建為單一系統,一切都圍繞商品市場組織社會資源和行為方式。但是作為多樣態的生活並非如此,而歷史形成的區域間的差異也不能在扁平化的商品化掃蕩下完全消失。所以,對扁平化世界進行反思與反駁正成為今天的“後全球化”課題。同時關於藝術的去扁平化模式的行動也在開展著,落實到雕塑藝術上自然不再是遵從現代主義雕塑被建構起來的單一線索,而趨向非單一的後現代主義認知論。

所謂當代性,其實質是針對不同語境中的現代性開展的社會實踐,既有政治層面的,也有美學層面的;而對於中國文化語境,則要促進多樣態的個性化藝術實踐。基於這樣的文化語境,高孝午的藝術創作緊緊捕捉自己感悟生活的細節,瞬間的生活感悟即是契合時代的文化價值,無需詞語的堆砌,這與他成長的環境有著密切關係。他感悟過佛法,領會到“不立文字”的真義,這些都是生命意義的本能,它看似質樸,但它透露的是藝術的真實,是回歸生命本源的追求。

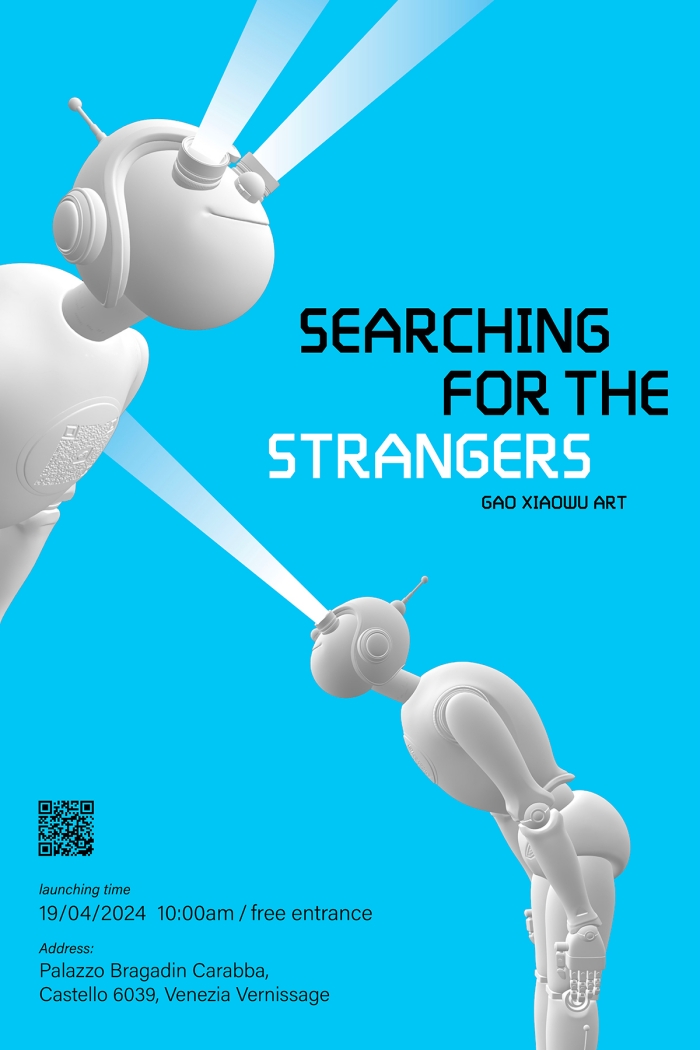

2024 《陌生人(未來標準)》義大利威尼斯

2024 《陌生人(未來標準)》與馬可·波羅故居相望

明乎此,我們再來看高孝午的系列作品《陌生人(未來標準)》,就有了凡聖不二的新的認識視角及討論方法。它是高孝午持續思索的延展之作,醞釀多年,不單單是作為孤立的作品來創作,而是作為行動的合體來實施一系列社會活動。如果説高孝午之前的作品是入地深耕,現在的《陌生人(未來標準)》系列則是飛天暢想,進入到去思索人工智慧時代的嚴肅課題。這是當下世界面對的現實,它必然改變今天的世界,而且對人類的影響會有多大,全世界都在猜想,不得而知,甚至悲觀論也瀰漫起來。無論如何,人工智慧世界就是一個“陌生人”的世界,它已經引發了全世界各個領域的深切關注,這個陌生人的世界迎接的是一場無法回避、不可能退卻的技術革命,人類社會為之改變是無容置疑的前景,但我們能否適應這一切、能否應對這一切,則絕對是挑戰,陌生化的未來必然來臨。

2024 《陌生人(未來標準)》威尼斯水上巡遊從馬可·波羅故居出發

2024 《陌生人(未來標準)》威尼斯水上巡遊

高孝午創造的這個“陌生人”系列,具有一種思辨性的考量,它形為機器人,但又看似是機械組合,外觀借鑒了諸多當代的AI造型元素,創作出非常具身化的作品。它的創造極具象徵意味,高孝午的計劃是以它來實施一系列活動,將之置於現實的公共空間裏,來凸顯“陌生人”與人類的關係——它是人類的取代嗎?抑或是人類的新的輔助?這些都是未知答案的疑問。《陌生人》像是一種視覺在場,提醒著我們謹言慎行,“陌生人”是敵是友尚未可知,如果這個被創造的陌生的人完全掌握了自我複製和獨立思維的能力,人類的前景堪憂,這是世界上相當多的思考者所擔心的一面。

“打手電尋找陌生人”行為

“尋找陌生人”掃碼進入官網項目頁面

2024 《陌生人(未來標準)》威尼斯陸上巡遊

然而,這一切的疑慮和討論都需要在具體的AI實踐中落實,防患于未然是人類的智慧所在,我們被可能的“陌生人”包圍時會做出積極的反應和行動。因此,高孝午開始實施“陌生人”行動計劃:4月19日和20日在威尼斯,把《陌生人》放在小船上巡遊,引發觀眾的觀覽與反應。然後在21日、22日和25日再到陸地上巡遊,25日之後回到“元宇宙”展場,由藝術家或觀眾手持手電筒來進行“尋找陌生人”的行為活動。這樣,《陌生人》以視覺在場的形象昭示著我們必然是積極的行動者,而非觀望者。《陌生人》誕生之後在世界上的遊走、展示就是表達人類的積極思考。

2024 《陌生人(未來標準)》威尼斯陸上巡遊公眾掃碼互動

2024 《陌生人(未來標準)》威尼斯陸上巡遊

可以説,高孝午用這組《陌生人》揭示了當我們面對AI世界,必須用行動警示我們不能放棄思考和行動;當我們以更加具有創造性的藝術思維來迎接AI世界的時候,雖然它陌生,但必定在人類的掌握之中。

或曰,凡有所為,用藝術介入社會來開啟之。

2024年4月11日·北京