撰文_李莞潸

【1960s】時尚、先鋒與革新

太空競賽,柏林墻起,古巴導彈危機,各種亞文化,女性和黑人平權運動,風暴頻起的1968年……林林總總,構成了社會、政治、文化劇變的1960年代。康泰納仕這十年的影像匯聚了來自時尚、政治、音樂和電影界最為多元化的人物,正是從他們身上展示出從1950年代的保守主義到1960年代積極革新的勇敢轉變。

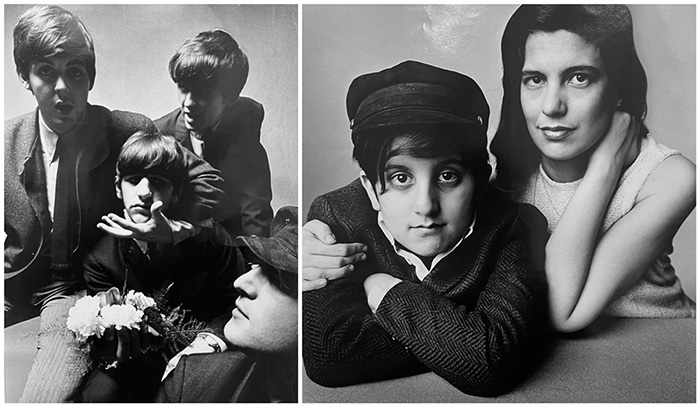

左圖:《披頭士樂隊》(The Beatles),攝 / Peter Laurie,1963;右圖:《蘇珊·桑塔格母子》(Susan Sontag,1933-2004,美國作家、評論家和女權主義者),攝 /歐文·佩恩(Irving Penn,1917-2009),1966

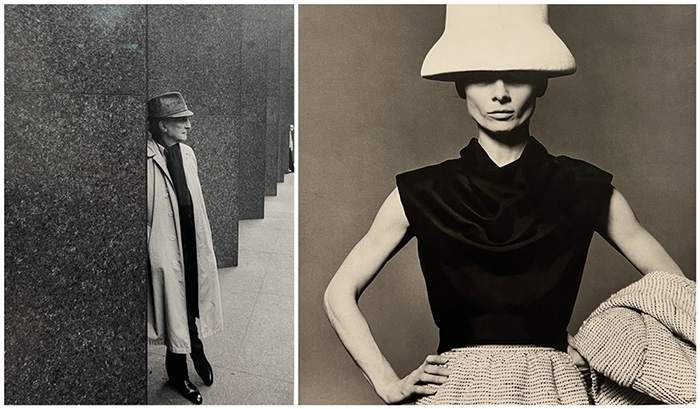

左圖:《馬塞爾·杜尚》(Marcel Duchamp,1887-1968,法國藝術家、西洋棋玩家與作家,20世紀實驗藝術的先驅),攝 /烏戈·穆拉斯(Ugo Mulas,1927-1973,義大利攝影師),1964;右圖:身著紀梵希的奧黛麗·赫本(Audrey Hepburn,1929-1993),攝 /伯特·斯特恩(Bert Stern,1929-2013,美國商業攝影師),1963

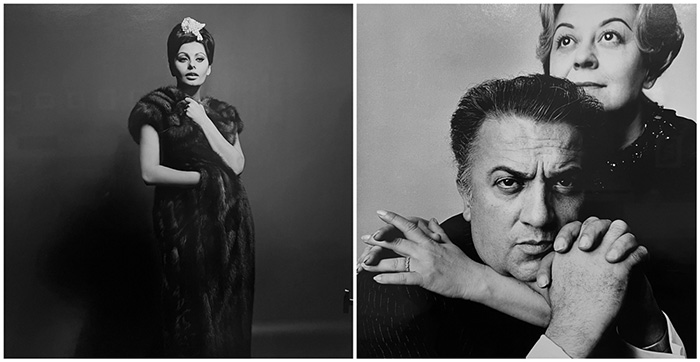

左圖:《索菲亞·羅蘭》(Sophia Loren,1934年至今,奧斯卡首位義大利籍影后、第一位憑藉非英語表演獲得奧斯卡獎的演員),攝 /伯特·斯特恩(Bert Stern,1929-2013,美國商業攝影師),1963;右圖:《費裏尼夫婦》(Federico Fellini,1920-1993,義大利電影大師;Ciulietta Masina,1921-1994,義大利演員、戛納電影節最佳女演員),攝 /歐文·佩恩(Irving Penn,1917-2009),1965

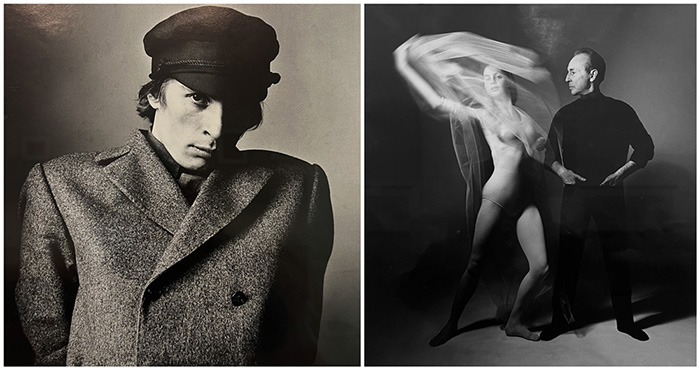

下圖左邊這位帥哥是出生於蘇聯的芭蕾舞演員和編舞家魯道夫·努裏耶夫,這位20世紀最耀眼的舞蹈明星以一己之力扭轉了古典芭蕾中男舞者僅作陪襯的狀況,為舞蹈界開闢出全新領域。

左圖:《魯道夫·紐瑞耶夫》(Rudolf Nureyev,1938-1993),攝 /歐文·佩恩(Irving Penn,1917-2009),1965;右圖:喬治·巴蘭奇(George Balanchine,1904-1983,美國芭蕾之父)和蘇珊娜·法雷爾(Suzanne Farrell,1945年至今,美國芭蕾舞演員、蘇珊娜·法雷爾芭蕾舞團創始人),攝 /伯特·斯特恩(Bert Stern,1929-2013,美國商業攝影師),1965

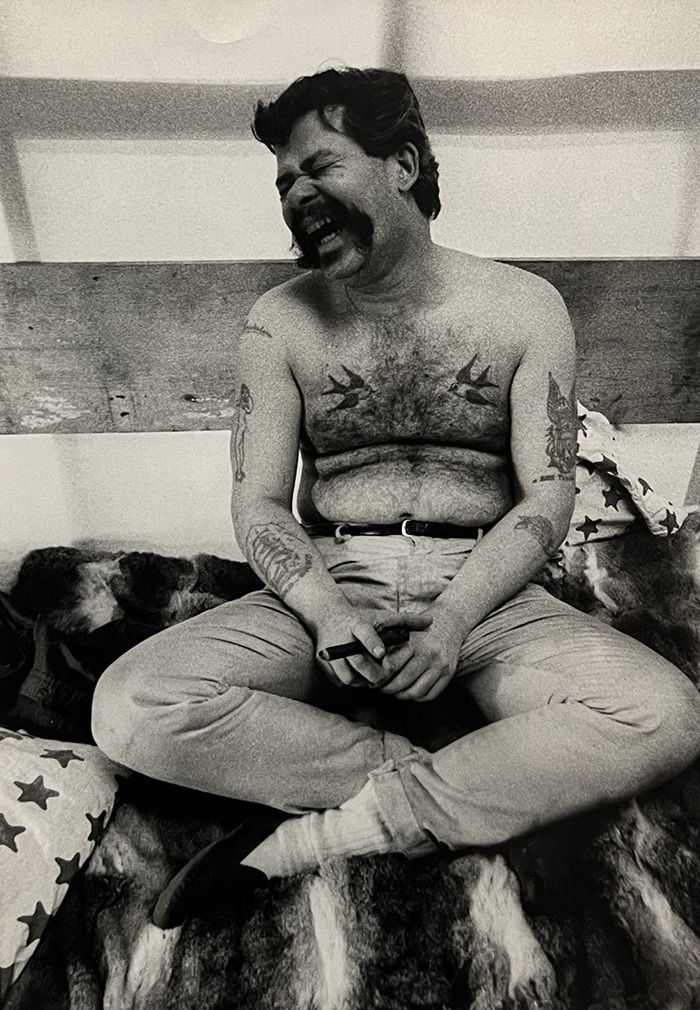

紐約在二戰後已成為全球當代藝術的創作中心,受到流行文化和消費社會的刺激,新一代藝術家大多舉起反傳統的大旗,波普藝術的開創者安迪·沃霍爾、美國當代藝術代言人賈斯珀·瓊斯(Jasper Johns,1930至今)、“廢金藝術”雕塑家約翰·張伯倫均于這一時期嶄露頭角。

《約翰·張伯倫》(John Chamberlain,1927-2011),攝 /烏戈·穆拉斯(Ugo Mulas,1927-1973,義大利攝影師),1964

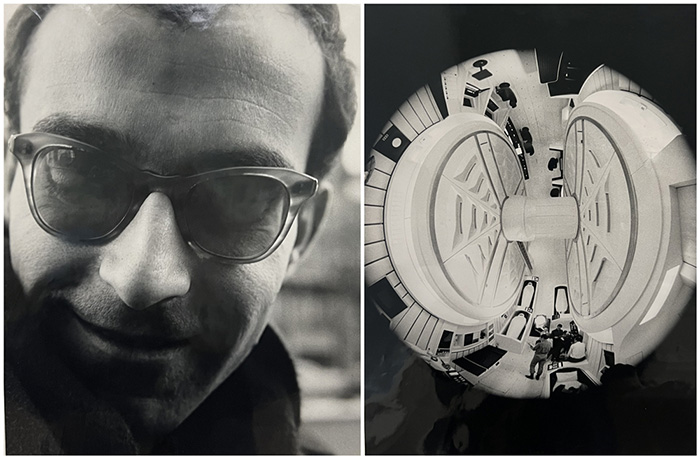

正值盛年的時尚攝影師也在1960年代火力全開,與歐文·佩恩旗鼓相當的中流砥柱當屬出生於美國的法籍攝影師威廉·克萊因。二戰時,加入美國陸軍的威廉·克萊因曾先後駐紮德國和法國,退伍後便永久定居於法國。沒有接受過任何攝影專業訓練的威廉·克萊因是天才型選手,在1950年代成為《Vogue》攝影師後,他以反諷的切入視角描繪時尚的手法被認為具有革命性意義。

攝 /威廉·克萊因(William Klein,1926-2022),左圖:《讓-呂克·戈達爾》(Jean-Luc Godard,1930-2022),1960;右圖:電影《2001太空漫遊》中的“空間站”,1968

威廉·克萊因“懟臉”過法國新浪潮電影奠基者之一讓-呂克·戈達爾,也“登”上過《2001太空漫遊》中的“空間站”。1960年代出現了很多留名電影史的名片,義大利電影巨匠安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni,1912-2007)的《放大》(Blow-Up)是其中一部。影片的男主角是一名時尚攝影師,據説參考了當時幾位著名攝影師的形象雜糅而成,英國時尚攝影師約翰·考恩便是最重要的參考對象,他在倫敦的攝影工作室也是拍攝《放大》的主要場景。

《戴維·海明斯》(David Hemmings,1941-2003,英國演員及導演,在《放大》中飾演男主角),攝 /約翰·考恩(John Cowan,1929-1979),1966

約翰·考恩的攝影風格以活躍時髦、欣快興奮而聞名,這種風格正契合“搖擺”的六十年代。「搖擺六十年代」出自「Swinging London」一詞,以倫敦為中心,發生於1960年代中後期的青年運動隨著英倫時尚和搖滾樂的擴散逐步影響全球。英國超模崔姬被視為最能代表「搖擺六十年代」的面孔,她曾做過大衛·鮑伊唱片封面的女主角,也是第一位按小時收取高額薪酬的模特。1967年,當她來到美國時引起巨大轟動,類似的場面發生在模特身上實屬罕見。

《崔姬》(Twiggy,1949至今),攝 /伯特·斯特恩(Bert Stern,1929-2013,美國商業攝影師),1967

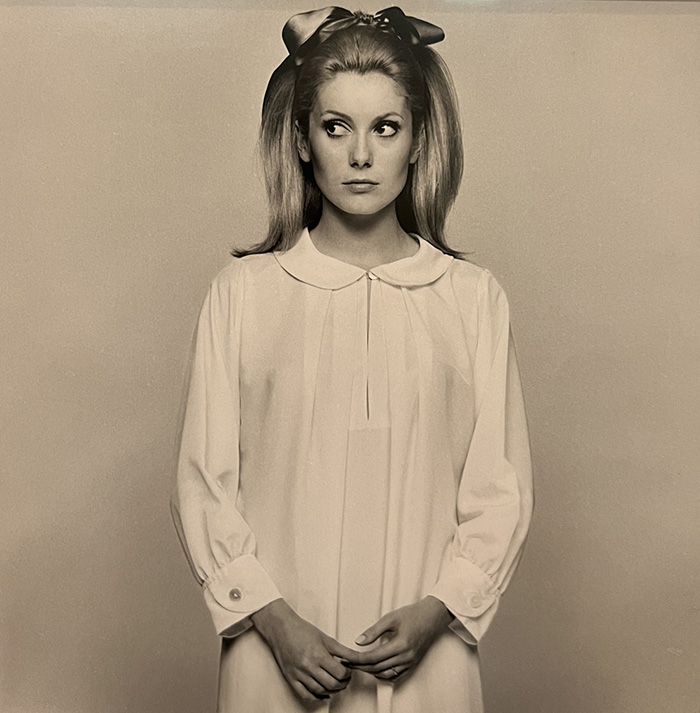

英國攝影師、導演大衛·貝利在塑造「搖擺六十年代」形象時發揮了重要作用,他因拍攝時尚和肖像作品而與演藝名流及英國皇室成員交好,也因此成為第一批真正意義上的“明星攝影師”,《放大》中男主形象的其中一部分亦借鋻於大衛·貝利。他一生有過四段婚姻,其中一位是“歐洲最偉大的女影星之一”的法國女神凱瑟琳·德納芙。

《凱瑟琳·德納芙》(Catherine Deveune,1943至今),攝 /大衛·貝利(Daivd Bailey,1938至今),1966

大衛·貝利“捧紅”過不少模特,最大牌的是英國超模及演員珍·詩琳普頓,她同樣是「搖擺六十年代」的當家面孔。下圖中與她同臺的是美國演員、音樂家和舞蹈家小薩米·戴維斯,戴維斯當年在美國大受歡迎,所産生的影響在一定程度上幫助緩解了娛樂圈因種族歧視而帶來的重重障礙。戴維斯于1960年代因在音樂劇《Golden Boy》中的出色表演獲得托尼獎提名,該劇也是百老彙首次出現跨種族吻戲的劇目。

《珍·詩琳普頓》(Jean Shrimpton,1942至今)和小薩米·戴維斯(Sammy Davis Jr,1925-1990),攝 /伯特·斯特恩(Bert Stern,1929-2013,美國商業攝影師),1965

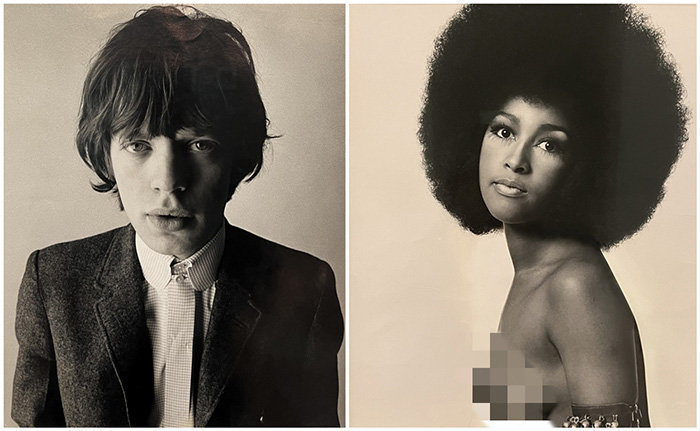

在1960年代的雜誌中,像珍·詩琳普頓和小薩米·戴維斯這樣跨膚色的合作並不多見,而英國著名攝影師帕特裏克·利奇菲爾德為美國非裔女星瑪莎·亨特拍攝的裸體作品更是對西方傳統審美的極大挑戰。1969年,瑪莎·亨特登上《Vogue》英國版封面,標誌著針對白人讀者的主流雜誌逐漸開始“真正”接受有色人種。

左圖:《米克·賈格爾》(Mick Jagger,1943至今),攝 /大衛·貝利(Daivd Bailey,1938至今),1964;右圖:《瑪莎·亨特》(Marsha Hunt,1946至今),攝 /帕特裏克·利奇菲爾德(Patrick Lichfield,1939-2005),1968

帕特裏克·利奇菲爾德的母親與英國皇室沾親,他因而成為皇室御用攝影師,伊麗莎白女王登基、戴安娜王妃婚禮等皇室官方照片均出自帕特裏克。在數字時代到來後,帕特裏克還是數字攝影領域的先驅人物。

帕特裏克·利奇菲爾德和大衛·貝利並肩成為《Vogue》在「搖擺六十年代」最重要的英國攝影師,二每人平均由自1963年接任《Vogue》主編的戴安娜·佛裏蘭(Diana Vreeland,1903-1989)招募而來。這位身為英美時尚文化專家的“時尚教母”以大膽鮮明風格著稱,她將《Vogue》往前又推了一步。

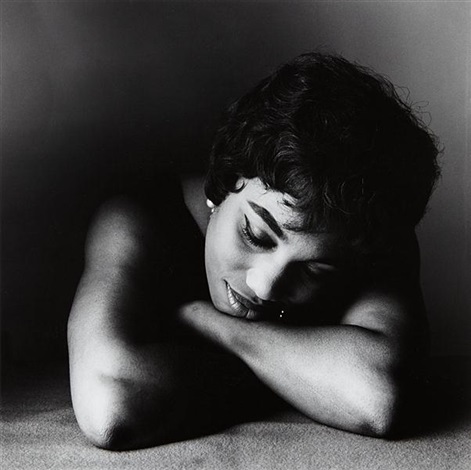

在戴安娜·佛裏蘭任職主編期間,黑人名流亮相於《Vogue》的次數日益增多,但與他們日益增長的國際影響力相比,這樣的曝光量依舊顯得極為不平等。為反對種族歧視和種族壓迫,美國非裔群體在1960年代做出了很多努力,首位享譽國際的美國非裔女高音李奧汀·普萊絲就是民權代表之一。李奧汀·普萊絲同時也是“當代美國歌劇界最高藝術標準”的代表,被譽為“擁有”阿依達(威爾第歌劇女主)這個角色長達三十年之久,她所取得的成就可謂空前絕後。

《李奧汀·普萊絲》(Leontyne Price,1927至今),攝 /歐文·佩恩(Irving Penn,1917-2009),1961

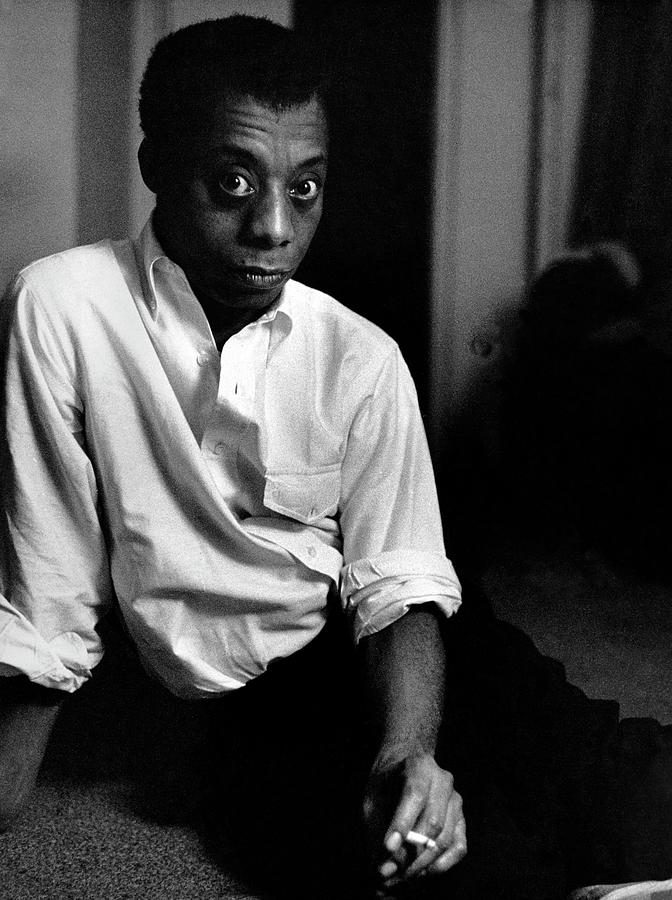

美國作家、詩人、劇作家詹姆斯·鮑德溫同時也是活躍于這一時代的社會活動家,他的很多作品都在關注20世紀中葉美國的性解放運動和種族問題。

《詹姆斯·鮑德溫》(James Baldwin,1924-1987),攝 /羅伯特·弗蘭克(Robert Frank,1924-2019),1963

為詹姆斯·鮑德溫拍攝肖像的是聞名四海的瑞士裔美國攝影師羅伯特·弗蘭克,他的名作《美國人》“改變了攝影的本質”,至今“可能依舊是20世紀最具影響力的攝影畫冊”。《美國人》出版于1958年,隨著又一個十年的結束,整個世界在搖搖擺擺間即將步入新一個十年。而1960年代也留下了它的遺産,嬉皮士運動、迷幻文化、波西米亞風格的誕生……這些都深刻地改變了時尚、音樂和美學。

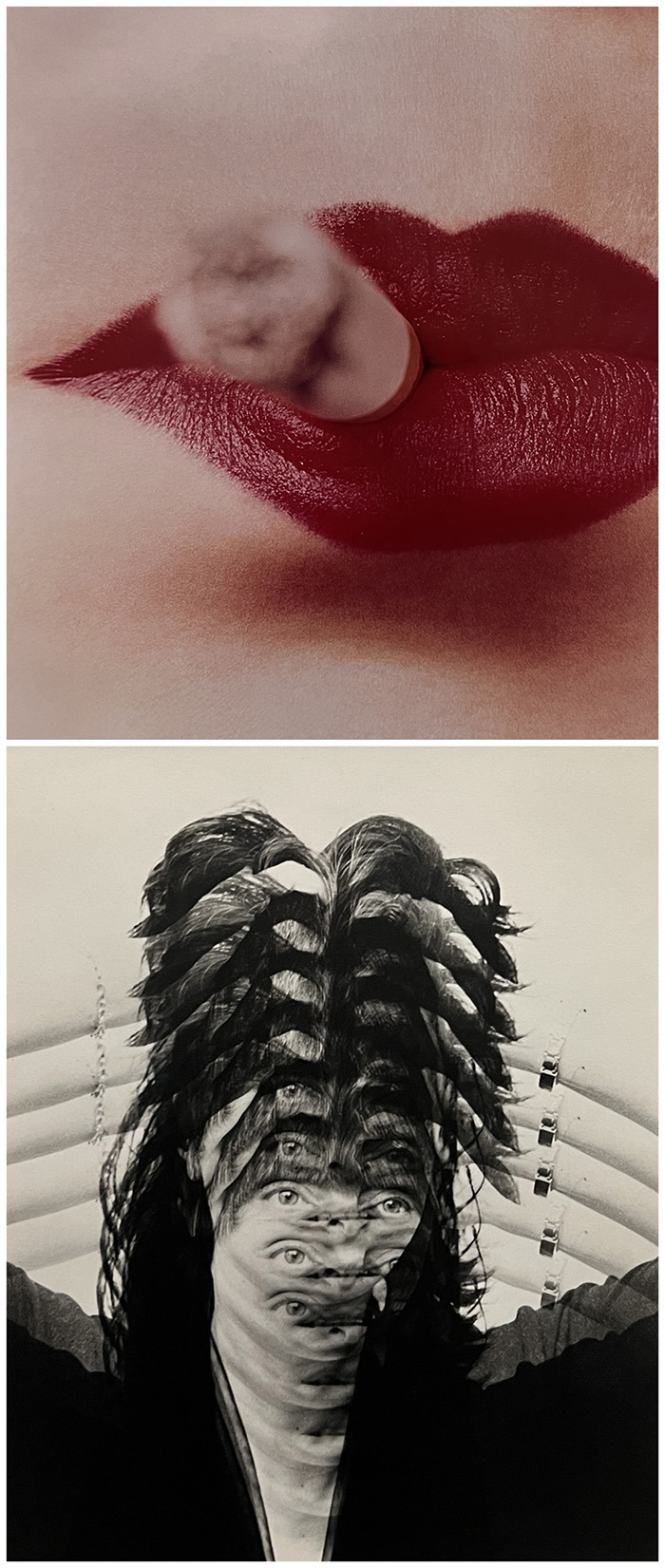

上圖:《煙與唇》,攝 /歐文·佩恩(Irving Penn,1917-2009),1961;下圖:《安娜·瑪妮雅妮》(Anna Magnani,1908-1973,義大利舞臺和電影演員,奧斯卡最佳女主角獎得主),攝 /塞西爾·比頓(Cecil Beaton,1904-1980),1963

(本文配圖除*星標註釋外,其餘均為展覽現場作品)