撰文_李莞潸

【1920s】現代主義虹光

第一次世界大戰結束于1918年末,整個世界花了兩年多時間,終於在1921年夏天爬出了戰爭所造成的經濟衰退的泥沼。紐約成為蓬勃發展的金融中心,倫敦吸引著來自世界各地的上流階層,巴黎仍是無可爭議的藝術之都,源源不斷的藝術家爭相戲夢巴黎。海明威將旅居巴黎的經歷寫成《流動的盛宴》,菲茨傑拉德稱這是“爵士樂時代”,而流連于爵士俱樂部、劇院和派對的三城精英構成了康泰納仕旗下刊物的核心讀者群。

1920年代的康泰納仕集團已正式成為全球領先的國際雜誌出版商,《Vogue》于1916年推出英國版,四年後推出法語版,加上風生水起的《名利場》,康泰納仕這兩大王牌雜誌一時風頭無量。雜誌銷量水漲船高與封面設計水準直接掛鉤,《Vogue》深度合作了一批傑出的插畫藝術家,比如西班牙時尚插畫家、畫家愛德華多·加西亞·貝尼托,這位12歲就開啟職業畫家生涯的天才型選手連續15年為《Vogue》繪製封面。法國時裝設計師、造型藝術家、插畫家喬治·勒帕普的風格在1920、30年代極具開創性,同樣是《Vogue》最傑出的靈魂畫手。

左圖:喬治·勒帕普(Georges Lepape,1887-1971),1920;中圖:喬治·勒帕普,1921;右圖:愛德華多·加西亞·貝尼托(Eduardo García Benito,1891-1981),1926

得益於城市化、現代化的推進以及電力的飛速發展,1920年代成為電影業的決定性時期,尤其對於美國來説,這些利好因素為有聲電影的起勢及現代影院的普及鋪平了道路。好萊塢拉開造星大幕,奠定了現代喜劇電影基礎的英國演員、導演查理·卓別林成為第一位真正意義上的國際電影明星。

《查理·卓別林》(Charlie Chaplin,1889-1977),攝 / Strauss-Peyton Studio,1921

卓別林最著名的電影《淘金記》、《摩登時代》等均由大名鼎鼎的聯美製片(United Artists)發行,這家對抗好萊塢體制的電影公司成立於1919年,卓別林正是四位聯合創始人之一。下圖中的夫婦同為聯美創始人,男主是曾主持第一屆奧斯卡頒獎典禮的美國演員、導演、劇作家道格拉斯·范朋克,他也是首位在電影中扮演佐羅的演員。女主瑪麗·畢克馥是1920年代的“美國甜心”,她既是最早勇闖好萊塢的加拿大演員之一,也是“偉大的電影先行者”,在第二屆奧斯卡頒獎典禮上就拿到了最佳女主角獎,後來還獲得了奧斯卡終身成就獎。范朋克在默片時代被稱為“好萊塢之王”,在他離世後,這一稱號的“繼承者”是克拉克·蓋博。

瑪麗·畢克馥(Mary Pickford,1892-1979)與道格拉斯·范朋克(Douglas Fairbanks,1883-1939)肖像,攝 /尼古拉斯·穆雷(Nickolas Muray,1892-1965),1922

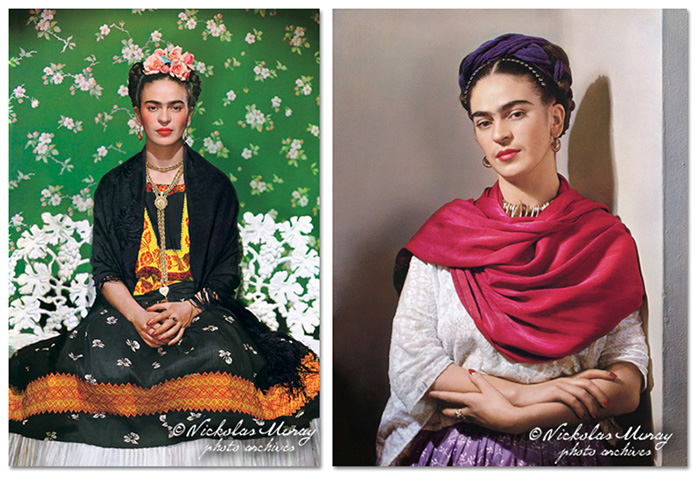

為瑪麗•畢克馥和范朋克拍攝雙人肖像的是匈牙利猶太裔美籍攝影師尼古拉斯·穆雷,他是1920年代《Vogue》、《名利場》的御用肖像攝影師之一,還曾代表美國國家隊參加過1928年和1932年夏季奧運會的擊劍比賽。墨西哥藝術家弗裏達最著名的肖像幾乎全部出自穆雷之手,二人于1930年代弗裏達旅居美國期間斷斷續續保持了近十年的情人關係,後來分手了也不散交情,直至1954年弗裏達去世,他們一直是很好的朋友。

《弗裏達》*(Frida Kahlo,1907-1954),攝 /尼古拉斯·穆雷(Nickolas Muray,1892-1965),1939 © Nickolas Muray Photo Archives

無聲電影時代的“默片女皇”稱號則屬於美國女演員葛洛麗亞·斯旺森,她被認為是1920年代最賺錢的巨星。時尚品位極佳的斯旺森很有性格,如日中天時,派拉蒙影業曾給斯旺森開出百萬美金年薪的超級合同,但她拒絕了這份報價並於1925年加入聯美,成為女性電影製片人的先驅之一。在經歷幾近破産的財務困境和事業下滑後,斯旺森于1930年代末退出影壇。第二次世界大戰期間,斯旺森曾極力幫助逃離納粹德國的科學家群體,1950年則憑藉比利·懷爾德名作《日落大道》的女主一角殺回影壇,奪得當年金球獎最佳女主角。晚年的斯旺森轉投百老彙賽道,在戲劇舞臺上依舊大獲成功。

《葛洛麗亞·斯旺森》(Gloria Swanson,1899-1983),攝 /莫裏斯·戈德堡(Maurice Goldberg,1881-1949,俄裔美籍肖像攝影師、畫家),1925

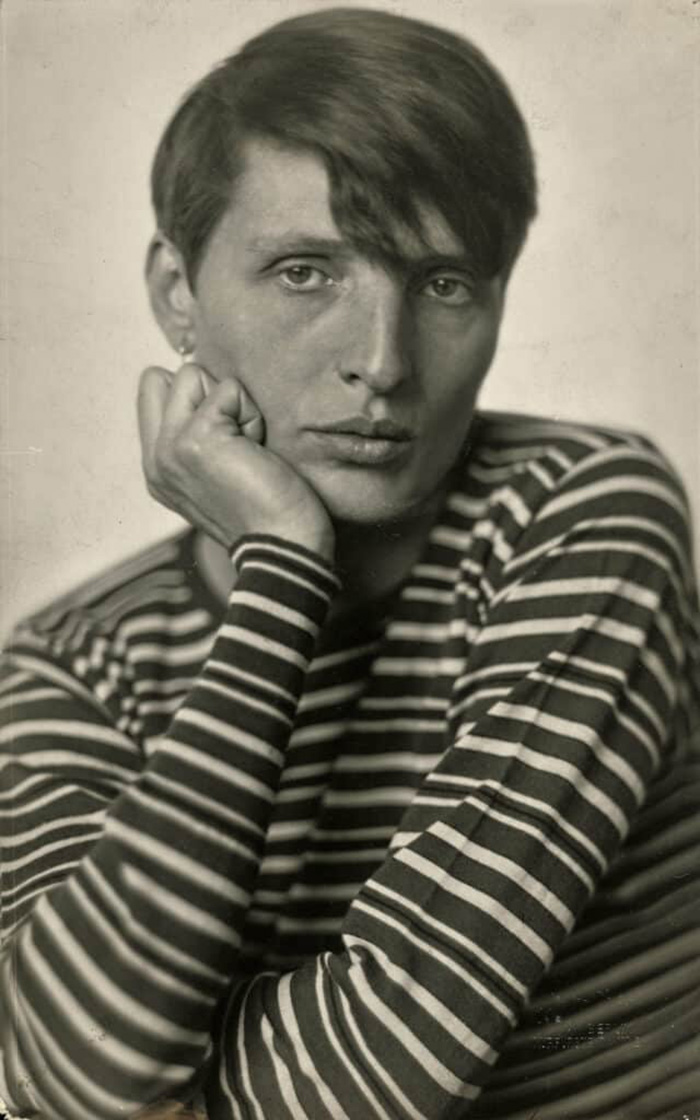

1920年代的攝影師中也涌現出了不少“女明星”,比如維也納首批時尚攝影師、人稱“多拉伕人”的多拉·卡爾姆斯。在當時,女性想接受正規攝影培訓並非易事,多拉伕人卻成為1920年代大量同行的榜樣。從克裏姆特到畢加索,以肖像見長的多拉伕人拍攝過眾多藝術家。

斯特菲•布蘭德爾則是1920年代柏林最為知名的肖像攝影師之一,作為魏瑪共和國時期的首都,當時的柏林擁有眾多在商業上非常成功的攝影工作室,其中很多都是由女性經營。經濟的發展、自由主義價值觀的蔓延、以及藝術領域上對實驗性和創造性的追求,讓1920年代的德國擁有了一個專屬名詞:黃金二十年代(Goldene Zwanziger)。斯特菲•布蘭德爾的攝影作品遍及「黃金二十年代」的各種雜誌及畫冊,許多藝術家及社會名流都前往她的攝影工作室拍攝個人肖像。德國雕塑家芮妮·辛特尼斯的著名肖像便由斯特菲•布蘭德爾掌鏡,柏林國際電影節金熊獎盃即脫胎于芮妮·辛特尼斯的雕塑作品。

《芮妮·辛特尼斯》(Renée Sintenis,1888-1965),攝 /斯特菲•布蘭德爾(Steffi Brandl,1897–1966年),1929

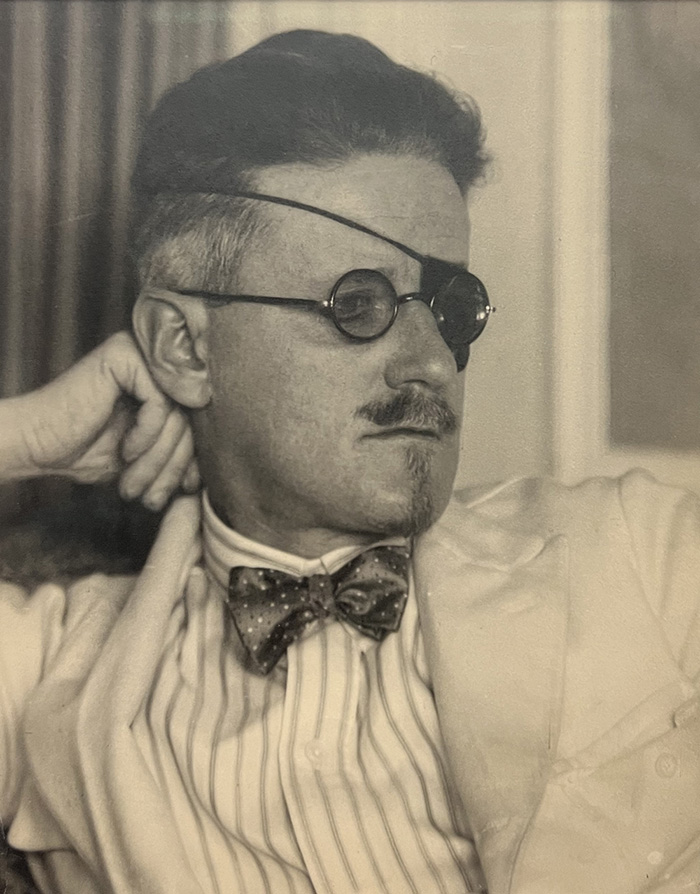

焦點轉向美國,同樣有優秀的女性攝影師大放異彩,比如以紐約街頭攝影而聞名的美國攝影師貝倫尼斯·阿博特,在接下來的1930年代,她即將成為聯結巴黎和紐約攝影圈的重要橋梁。在當時的環境下,阿博特公開承認自己的女同性戀身份,並留下過一句名言:“這個世界不喜歡獨立女性,為什麼?我不知道,但我不在乎。”

《詹姆斯·喬伊斯》(James Joyce,1882-1941,愛爾蘭作家、詩人),攝 /貝倫尼斯·阿博特(Berenice Abbott,1898-1991),1926

生於紐約的李·米勒一生更為傳奇,“叛逆”的李·米勒在整個青春期幾乎被就讀的每一所學校開除。19歲時,李·米勒被康泰納仕發掘成為模特,她正是《Vogue》夢寐以求尋找的“現代女孩”的代言人。李·米勒很快成為紐約最當紅的模特之一,也很快“厭倦”這一角色。22歲時,李·米勒前往巴黎,師從超現實主義藝術家曼·雷學習攝影。

第二次世界大戰爆發後,身處倫敦的李·米勒拒絕了家人朋友勸她返回美國的請求,舉起相機為《Vogue》擔任戰地攝影師。1942年末,李·米勒被美國陸軍正式任命為康泰納仕出版集團的戰地記者,先後記錄下倫敦空襲、巴黎解放、恐怖的達豪納粹集中營等歷史場景。李·米勒是第一批進入希特勒在慕尼黑住處的人,並留有一組標誌性浴室照。2024年即將上映一部全新的傳記電影《李》,李·米勒由凱特·溫絲萊特飾演,《Vogue》在對凱特·溫絲萊特的專訪中特意致敬了這張浴室照。

上圖*:《李•米勒在希特勒的浴室》(Lee Miller,1907-1977),攝 /大衛•謝爾曼(David Scherman,1916-1997,美國攝影記者、編輯), © Lee Miller Archives;下圖*:《Vogue》2023年10月刊,攝 / Annie Leibovitz

戰後的李·米勒被創傷後應激障礙(PTSD)及嚴重的抑鬱症困擾,在1940、50年代還因涉嫌蘇聯間諜而受到安全部門的調查。酗酒後的李·米勒幾乎不再拍照,而是更甘願研究廚藝,她在英國南部的莊園別墅成為畢加索、曼•雷、亨利·摩爾、馬克斯·恩斯特等藝術家的聚會聖地。李·米勒70歲時因癌症病逝,骨灰就撒在自家莊園的草藥園中。縱觀她硬核的一生,似乎可以理解她為何“厭惡”在紐約成為當紅模特的那兩年——只是面對鏡頭展示漂亮的衣著,這對李·米勒來説,實在太過容易了。

為李•米勒拍下這張肖像的是出生於盧森堡的美籍攝影大師愛德華•斯泰肯,1920年代已名滿天下的斯泰肯長期擔任康泰納仕集團的首席攝影。斯泰肯于二戰後開始擔任紐約現代藝術博物館(MoMA)攝影部主任一職,1955年策劃了具有里程碑意義的《四海一家》(The Family of Man)。這個“史上最偉大影展”由來自68個不同國家的273名藝術家的503幅攝影作品組成,李•米勒的作品亦被納入其中。

《李·米勒》(Lee Miller,1907-1977),攝 /愛德華·斯泰肯(Edward Steichen,1879-1973),1928

喬治·霍伊寧根-休內是1920年代另一位對《Vogue》至關重要的攝影師,生於聖彼得堡的霍伊寧根-休內在25歲時就成為《Vogue》法國版的首席攝影。

《斯特拉文斯基》(Igor Stravinsky,1882-1971,俄裔作曲家、鋼琴家及指揮),攝 /喬治·霍伊寧根-休內(George Hoyningen-Huene,1900-1968),1927

“黑珍珠”約瑟芬·貝克的著名肖像是喬治•霍伊寧根-休內的代表作,這位出生於美國的非裔法籍舞蹈家、歌手、演員是首位主演長片電影的黑人女性。二戰期間,約瑟芬·貝克曾暗中支援法國抵抗組織,因而獲得法國軍方授予的十字勳章。二戰之後,她也因對美國民權運動的貢獻而聞名。2021年,約瑟芬·貝克入選巴黎先賢祠,成為首位獲得法國最高榮譽之一的黑人女性。

《約瑟芬·貝克》(Josephine Baker,1906-1975),攝 /喬治·霍伊寧根-休內(George Hoyningen-Huene,1900-1968),1927

約瑟芬•貝克早年在滑稽劇中經典的現代主義造型成為爵士樂時代的標誌性象徵,在現代主義逐漸佔領歐美藝術高地的1920年代,康泰納仕集團的雜誌從視覺上也開始緊跟這一流行趨勢,著戲服的美國舞蹈家格魯克·桑多爾和費利西亞·索雷爾會讓人聯想起包豪斯的先鋒舞蹈劇「三人芭蕾」(Triadic Ballet)。

著戲服的格魯克·桑多爾(Senia Gluck,1899-1978,美國舞蹈家、導演、製片人、演員)和費利西亞·索雷爾(Felicia Sorel,1903-1972,美國舞蹈家、編舞家、舞蹈教育家),攝 /莫裏斯•戈德堡(Maurice Goldberg,1881-1949,俄裔美籍肖像攝影師、畫家),約1926

而在展現建築時,更能明顯看到新藝術風格的曲線已然讓位於裝飾藝術別致的幾何風以及簡潔現代的包豪斯風。

馬特爾兄弟(Jan and Joël Martel,法國雕塑家、設計師)巴黎聯排別墅住所外的現代主義建築景觀,攝 /羅伯特·馬萊·史蒂文斯(Robert Mallet-Stevens,1886-1945,法國建築師、設計師),1929

以拍攝建築見長的美國攝影師加布裏埃爾·莫林拍攝了鄧普頓·克羅克位於舊金山的現代公寓,《Vogue》在1929年的雜誌上稱讚道:“(這)也許是世界上最美麗的公寓。”

藝術贊助人、慈善家、帆船運動員鄧普頓·克羅克的祖父是美國四大鐵路巨頭之一,這位繼承鉅額遺産的富三代可不是只會花錢的主兒,多才多藝的鄧普頓還是個劇作家,他所寫的長篇歌劇是音樂史上首部由美國人創作、在歐洲演出的歌劇。在1925年的巴黎博覽會上,鄧普頓著迷于裝飾藝術的幾何圖案。幾年後,鄧普頓聘請法國裝飾藝術運動最重要的設計大師約翰·杜南(John Dunand,1877-1942)設計他在舊金山的公寓,這是這位法國大師在美國最重要的委託,也是美國最早的現代主義風格的豪華公寓範本,鄧普頓亦因此成為將法國裝飾藝術運動引入美國的重要引路人。

鄧普頓·克羅克(Templeton Crocker,1884-1948)位於舊金山的現代公寓,攝 /加布裏埃爾·莫林(Gabriel Moulin,1872-1945),1929

鄧普頓公寓稱得上是1920年代現代主義虹光的絕佳體現,現代主義對於攝影的影響也逐漸顯露。保羅·斯特蘭德與“現代攝影之父”斯蒂格利茨(Alfred Stieglitz,1864-1946)、f/64創始人之一愛德華·韋斯頓(Edward Weston,1886-1958)同為美國現代主義攝影師的代表,他也是將攝影變為公認的藝術形式的有力推動者,其早期作品視覺語言中抽象化的孤寂感影響過愛德華·霍珀(Edward Hopper,1882-1967)等藝術大師。

《毛蕊花》(Mullen Plant),攝 /保羅·斯特蘭德(Paul Strand,1890-1976),1927

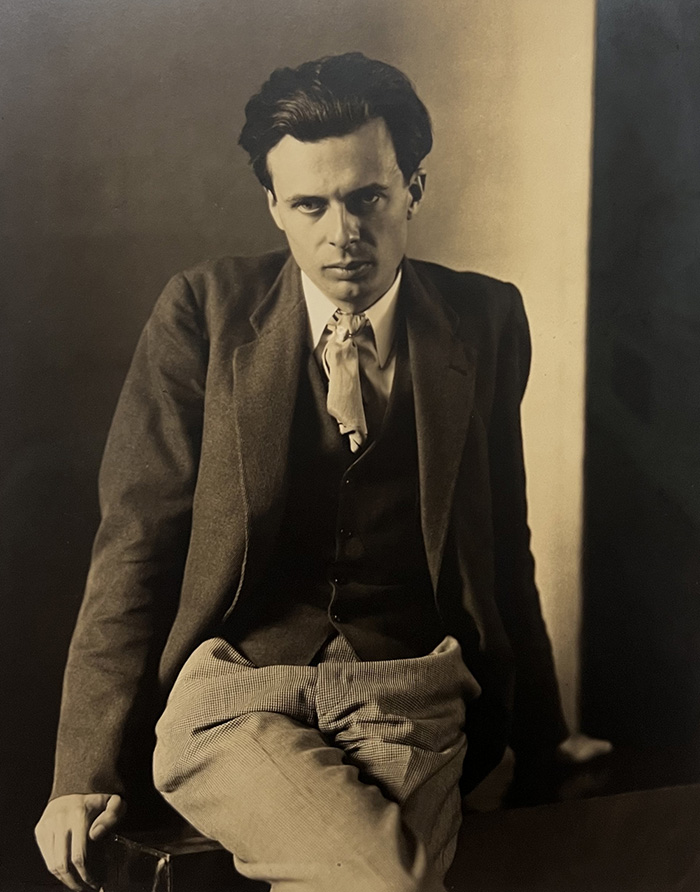

除了攝影,保羅•斯特蘭德還做電影,美國藝術家查爾斯·席勒邀請保羅•斯特蘭德合作拍攝了美國第一部前衛電影《曼哈頓》(Manhatta)。這部約十分鐘的電影于1921年上映,片名取自美國詩人惠特曼(1819-1892)的詩,是獻給紐約的“城市交響曲”。查爾斯·席勒被認為是美國現代主義的早期藝術家代表,他原本想成為一名現代主義畫家,但在26歲遊歷巴黎、看過畢加索等立體派藝術家的作品後決定更換賽道,開始從事商業攝影。

阿道司·赫胥黎(Aldous Huxley,1894-1963),攝 /查爾斯·席勒(Charles Sheeler,1883-1965),1926

上圖是查爾斯•席勒所拍攝的英國作家赫胥黎的肖像,1920年代,赫胥黎在世界近代史上著名的化工企業卜內門(Brunner Mond)的工廠工作過一段時間,這段經歷成為文學史上反烏托邦名作《美麗新世界》的創作來源。1920年代行至尾聲,即將邁入幻想中的美麗新世界時,法西斯主義的烏雲開始在歐洲大陸蔓延。同期,華爾街股災席捲全球,最終導致工業化世界有史以來最嚴重的經濟大蕭條。繁盛的泡沫就此破滅,以享樂主義聞名的「黃金二十年代」戛然而止。

(本文配圖除*星標註釋外,其餘均為展覽現場作品)