展覽海報

文/雷鳴

馬一白在Park藝術空間的個展,讓我們有機會一窺其作品在空間中所能呈現出的那種戲劇性張力。在兩盞舞檯燈的照射下,每一個造型都被配給了一個角色:傾聽者 、忍者、結巴、逃跑者……藝術家自己説,這是一個策略,一個讓觀眾輕鬆進入作品的圈套。

馬一白學習的專業是舞臺美術,學習期間,他接觸了大量的造型材料;除此之外,他開設過一家道具公司,於是,技術對他來説是高度流程化和標準化的。所以,當他開始雕塑創作的時候,他使用材料的方式顯得更為直接。之所以説直接,是因為在製作過程中,他用鋁絲和現成品做好框架在其中填充聚氨酯材料,最後用液態的硅膠在表面直接造型,熱風槍可以快速將液體定型。這種做法不再需要像傳統雕塑那樣走一道翻模的程式,所以,整個作品的製作工藝和流程所留下的痕跡,都留在了物質層表面(如下圖)。

馬一白作品的局部,硅膠材質 (圖片致謝:雷鳴)

除此之外,藝術家用不同的技術在作品的表面留下了勞動痕跡,譬如用釘子將亞麻布和金屬片固定在雕塑表面,較之於亞麻布與造型之間的妥帖,金屬似乎更加難以馴服——你可以看到在金屬表面産生的彎折、變形和褶皺。或許是舞美訓練時形成的習慣,藝術家空閒時很喜歡去“大柳樹”(一個專門售賣二手材料的市場)尋找創作材料。下圖中的金屬燭臺,就是在此處收集的。值得注意的是,為了讓蠟燭産生柔軟、彎曲的效果,藝術家對其加熱,重塑了它的基本形狀,這個舉動在蠟燭的表面留下了龜裂的痕跡。

馬一白作品局部 (圖片致謝:雷鳴)

馬一白作品局部 (圖片致謝:雷鳴)

在讀者對我這種喋喋不休的現象學式觀察感到厭倦以前,我最好還是儘快進入正題,來詳細聊聊這種“直接性”如何與馬一白的創作動機密切相關的。在藝術家的創作中,你可以透過物質的變形,清晰的辯認出一些動作:除了前文列舉的打光、組裝、澆淋、錘打、包覆、扭曲之外,還有切割和懸置(挂)。這一套組合動作,形成了馬一白處理物質對象的基本語匯。如果傳統雕塑迷戀于“泥性”,並且用翻模/換喻的方式來體現動作和時間的話,馬一白則直接在不同物質之間工作,用不同的技術讓材料發生美學上的改變。這一點其實往往容易被人所忽視,因為人們很容易被他作品中強烈的造型、多樣化的材質和少許的敘事所吸引,反而忽視了這些動作和技術方面的因素。

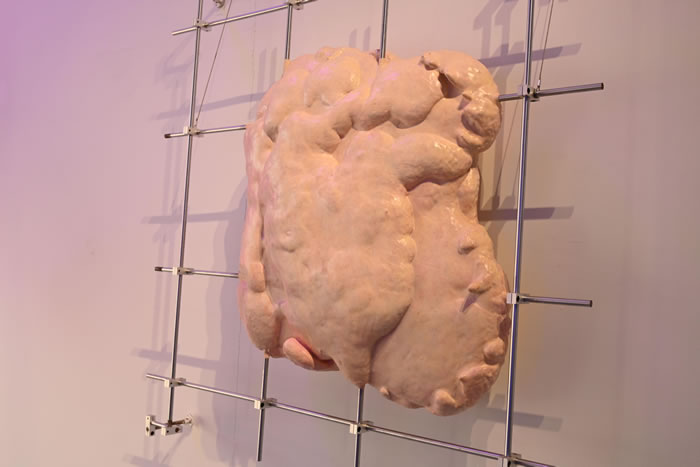

在談到過往學習的歷程時,馬一白多次談到了尼采和福柯的哲學對他産生的影響。他強調二人都是“超人”主義者,也強調了“社會化規訓”給他留下的深刻印象。實際上,最終這一切都導向了弗洛伊德和心理分析:“超我”和“切割” (Castration)。如果“超我”意味著對理想的、道德的我之渴望,那麼“切割”則意味著現實世界中的種種威脅和馴化。這裡暗含著這樣一種內部的現實:即,自我實現的強烈衝動和對社會秩序的反思。就像在《流動》中所看到的那樣,鋼鐵框架所形成的網格上,“鮮活”的肉似乎在一種無意識的狀態中流動,倔強的展示著生命的驅動力(如下圖)。

馬一白,流動,100*100*30cm,2023 (圖片致謝:高文建)

相對於“流動的肉”,還有像《沙袋》這種“僵硬的肉”。二者恰好對應著“生命驅力”和“終結驅力”(death drive)。這塊功能性的僵化的肉,既沒有動態,也沒有名字,它最後為“80kg”這一“定量”所命名。這兩種驅力將主體分裂為兩種現實,它們共同言説著世界的痛感。《沙袋》上藍色的破窗器,或者《結巴》上的克氏針(用於固定斷骨),如同器具一般,刺穿了內部與外部,使這一痛感直擊無意識的深處。而懸挂式的固定,則是對“終結驅力”的最準確描述:既無法逃離,亦無著無落;圍繞在許多雕塑上的霓虹,則體現著焦慮的情緒。

馬一白,沙袋,尺寸可變,2023(圖片致謝:高文建)

從這個意義上説,我們似乎更容易明白藝術家為什麼要對物質直接進行塑造的工作。他對待物質的這套動作語匯,是帶有些許的衝突色彩的。在與“物性”的對抗中,(而不是對理想形體的塑造中),藝術家才能將慾望、愛和恐懼銘刻在材料的表面之上。

馬一白,《1935》截圖,單頻影像,1’48’’

實際上,“超我”和“切割” 這一對主題,很早就出現在了馬一白的創作中,比如影像作品《1935》(如上圖)。視頻的內容很簡單,一位年近九旬的文盲老者,吃力的用方言念著白紙上寫的一段文字:“愛 我子 包恩 陰 那陰停色體飯五” (“I was born in 1935”的漢語發音標注)。在這件作品中,展示的是一個被科技、現代化所拋棄的年邁者,在一種幾乎完全的“無能”中,斷斷續續的發出他所無法理解的聲音資訊。

這一年邁的形象,在這裡顯然含有“父親”的意味。如果考慮到馬一白在畢業創作時選擇了“俄狄浦斯”作為劇本,便不難意識到這裡的意圖。風燭殘年的“父親”在生命的盡頭處不斷回溯其“出生”,形成了一個個體生命的閉環。真正“毀掉”父親的,並不是兒子所施加的肉身手段,而是知識的迭代和技術的更新。這是“現代性”所帶來的存在主義悲劇:在“加速主義”無限的輪迴中,肉身結束遠遠早於心臟停跳或者腦終結。

站在馬一白的作品現場,你很難對那些扭曲的形象、充滿褶皺的表面無動於衷。他的作品是關於造型的,而非觀念的,所以,真正打動人心的部分幾乎無法用語言直接表述。世界進入他的眼睛,又通過一整套“變形”技術被重新投射出來,這讓我想起梅洛-龐蒂的“具身化”和“可逆的肉”。在用肉身與材料對抗的過程中,作為策略的“角色”開始瓦解,我們的肉身與“世界之肉”互相之間投來了關切的目光。