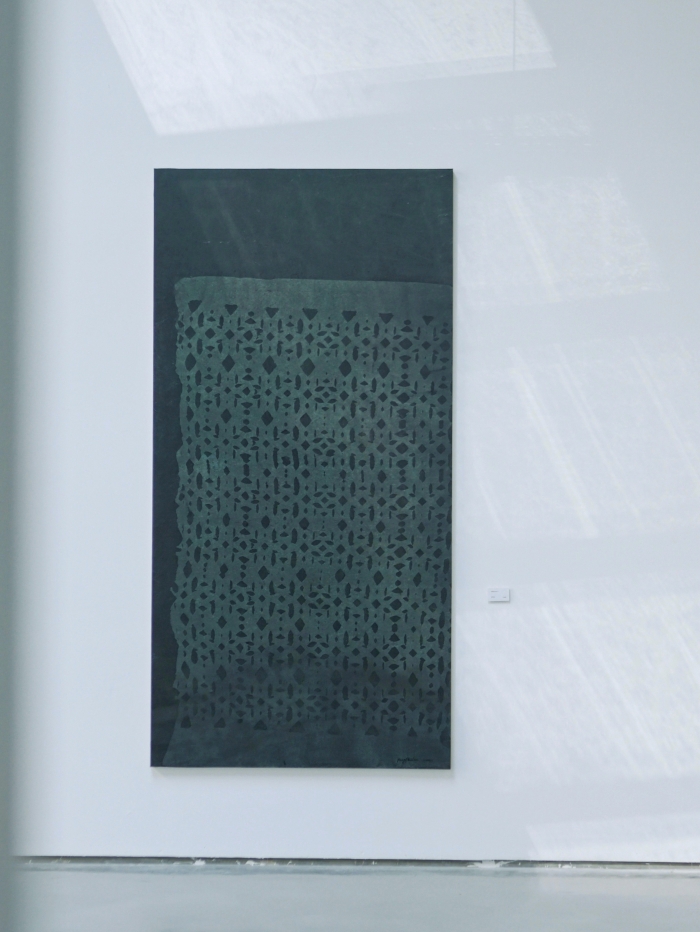

“無意之境”楊沛霖個展現場

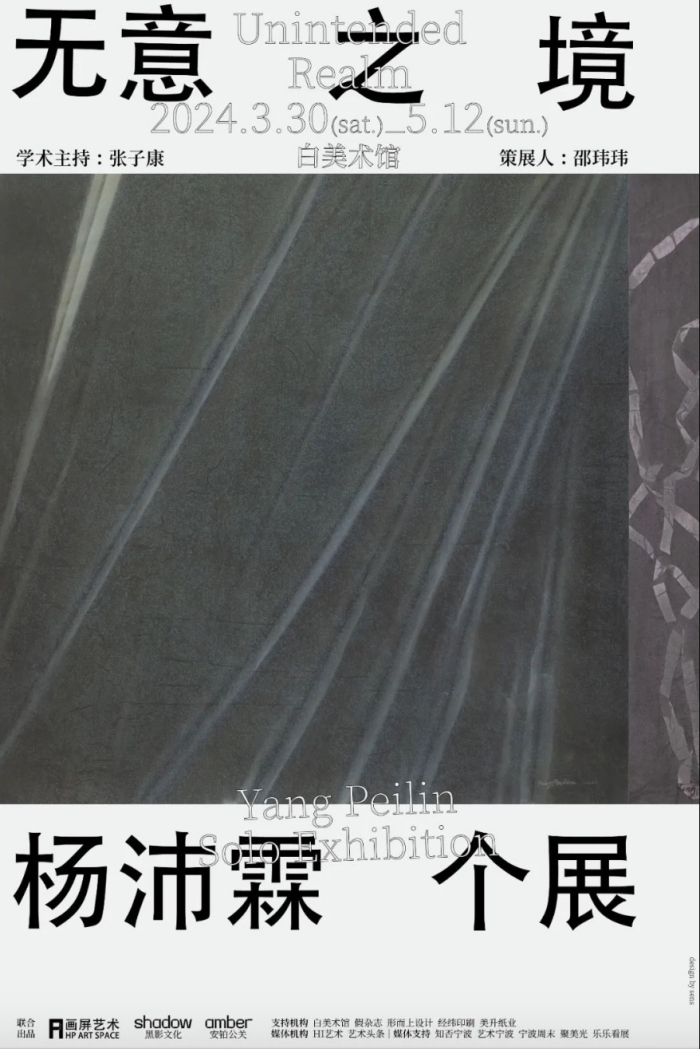

沿著鄞州公園的綠蔭步道,穿過仲春時節的輕風,人們愜意地進入自然之境,亦能漫遊至一片“無意之境”——3月30日,園內的白美術館迎來“無意之境”楊沛霖個展。此次展覽由畫屏藝術、黑影文化、安鉑公關聯合出品,中央美術學院教授、博士生導師、原中央美術學院美術館館長張子康任學術主持,青年策展人邵瑋瑋策劃。展覽將持續至5月12日。

展覽現場

作為一名“60後”藝術家,楊沛霖的藝術歷程起始於中西藝術思潮碰撞、實驗先鋒勃發的年代。自本世紀初起,他選擇幽居於浙東四明山北麓,以極簡的生活方式體驗和思考世界,獨立從事當代藝術的創作與研究。

2021年,楊沛霖的首個當代作品個展在北京今日美術館舉辦,以其核心藝術理念“無意呈現”為主題,展出了近二十年創作實踐的成果,被評價為給中國當代藝術提供了獨特的樣本和新的路徑。這場厚積薄發、隱逸而出的亮相之後,楊沛霖回到家鄉的山野,繼續踐行“藝術是一種生活方式”的理念。與此同時,他在重讀佛學和老莊經典的契機下,持續拓展並深化了無意呈現觀及據此開展的創作實踐。

“非敘事”系列展廳

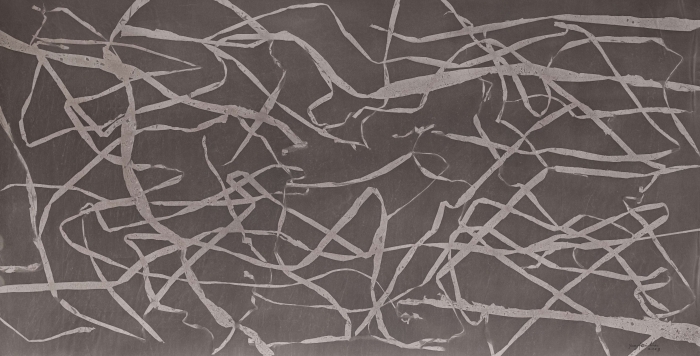

“非重復”系列

“無意之境”是楊沛霖時隔三年後舉辦的又一場美術館級個展。展覽精選了藝術家近年內創作的26件作品,均為首次展出,包括從未公開展示過的新系列“非敘事”“非塊面”“非奇觀”,以及“非對稱”“非山水”系列的新作等。

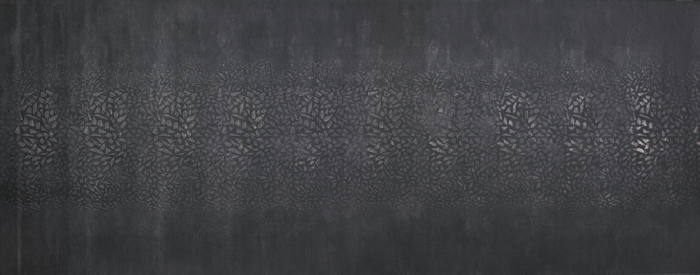

展覽首尾處呈現的兩幅長逾3.5米的“非重復”系列作品,則代表著楊沛霖依據無意呈現觀進行創作的開端,它們與展廳內的近作構成時間尺度上的參照。策展團隊表示,楊沛霖多年來的創作既始終“合一”,又不斷延展,中間包含著從原初生發的一切可能性。通過“非重復”中無限延續而又無窮變幻的畫面,某種密語被喚起,“無意之境”的入口由此敞開。

展覽現場

起始的展廳內,一段影像資料透露出楊沛霖藝術實驗的基本狀態:宣紙、墨和水被其當作主要介質,日常用具、建築廢料等身邊之物也被挪用和融入其中。他通過折疊、捆紮、滾壓、拓印等多種極簡的方式,從“無”中生“有”,讓水墨在紙上自然生成圖像,而後進行“內心觀照”,如此實現主客相通,心物一體。

這種被楊沛霖稱為“無意呈現”的藝術方法論,無疑蘊含著以其餘姚同鄉王陽明的“心學”為代表的東方文化精神,同時亦結合了西方理性思維。根據該理念,楊沛霖不斷嘗試創造新的藝術語言——乃至更進一步地,探索藝術語言的新生成方法,以及再現事物真相的新途徑。

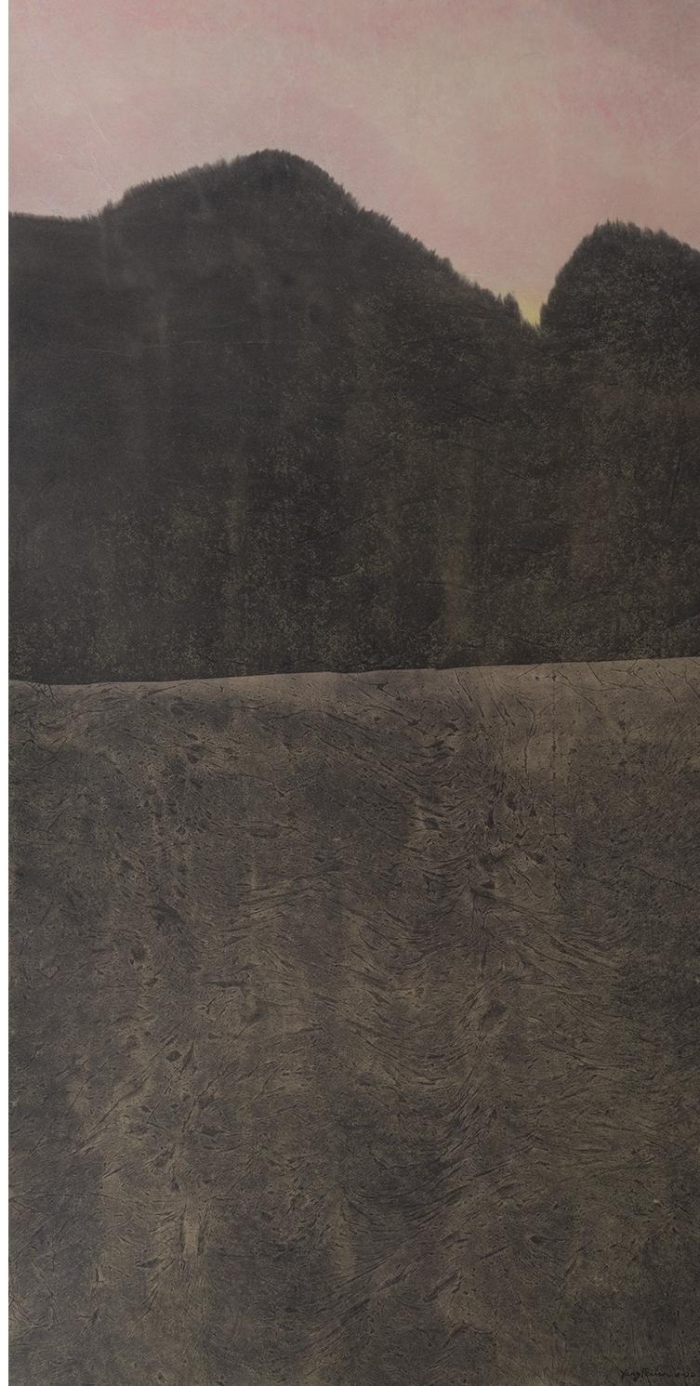

在“非重復”系列中,他借助繩、電線、膠帶等媒介的捆紮,加之水墨的自然滲透和揮發,創作出有序亦失序的圖像。“非對稱”系列通過折疊紙面的極簡動作,于二維平面打開多維空間。“非山水”系列突破傳統山水畫的筆墨定則和“情景山水”模式,呈現出從本質上觀照自然的“真山水”圖景。

“非重復”“非對稱”“非山水”系列

張子康教授提出,楊沛霖的“無意”有兩個方面:一是無目的性,也可以稱之為“無意求工”,表現在他利用媒介的不確定性,創造出更具鮮活性的“偶得之”的作品;二是非敘事性,也即“發于無意”,其作品中沒有任何指涉內容的畫面給予了觀者更為純粹的審美體驗,産生因人而異的感受。

“楊沛霖的藝術表達似乎為當代抽象藝術打開了一扇蘊含東方傳統哲學思辨的窗。”張子康評價道。引用《道德經》中“萬物之始,大道至簡,衍化至繁”的提法,他認為楊沛霖的藝術似乎也是通過自身的感悟,以尋求一種更加簡單、直接的表達方式,給予觀者盡可能大的想像空間。這同時令他想到電腦系統的二進位,僅僅通過“0”和“1”兩個數字就可以表達世間萬物。

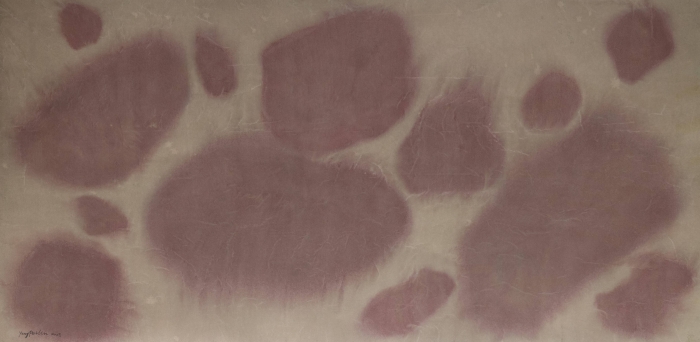

“非敘事”系列

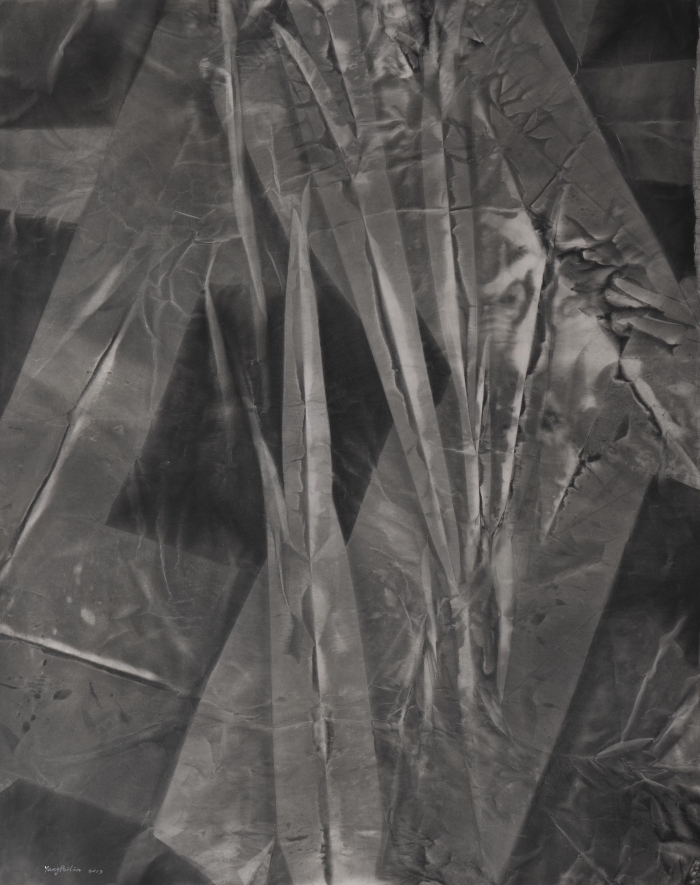

此次展出的新系列延續了楊沛霖式的極簡手法,並從中生發出複雜的意境與哲思。“非塊面”系列的創作中,他用不同材質的塊面物體吸附掉宣紙上的顏料,以消除的方式形成拼貼的畫面,仿佛將畫面作為雕塑來進行處理。與羅斯科的色域繪畫不同,該系列以東方的意境審美替代宗教情感體驗,從而使得主體的生命情感與客體的自然呈現物達到同一。

“非敘事”系列沿用了吸附顏料的方式,一次性形成畫面構成,隨後藝術家長時間、多角度地觀察和體驗畫面,完成“賦形”與“灌氣”。這種創作方法同樣是為了達到內心觀照,因此區別於西方抽象主義的理念表達或“意在筆先”的中國寫意形式。

“非奇觀”系列

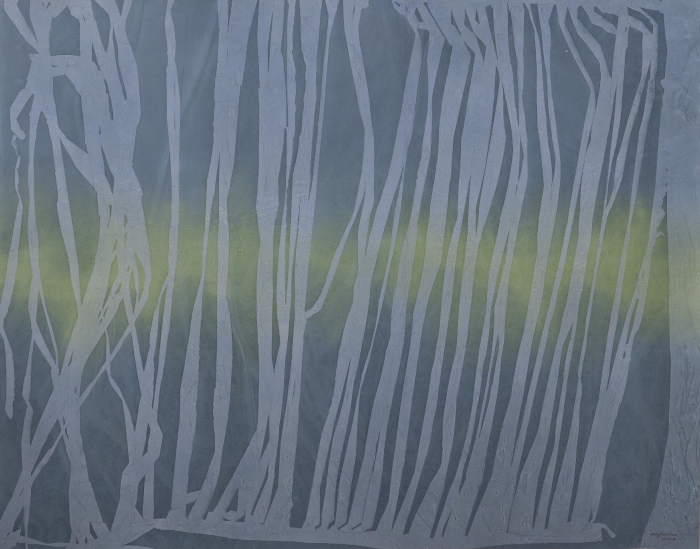

“非奇觀”系列看上去像是令傳統剪紙藝術經歷了一次現代性轉變。楊沛霖嘗試用剪紙技法裁刻材料,再將其隨心地轉移、摹印至宣紙表面,而後通過顏料的覆蓋與沖刷,逐漸完成從圖形到圖像再到意象的提升。

談及“非奇觀”系列的創作過程時,楊沛霖指出自己並沒有像傳統剪紙那樣刻意設定形象或意義,他往往只是無意地折疊、簡單地裁剪,最終呈現的結果難以預測卻又蘊藏驚喜。而在這一遊戲般的行動中,他逐漸領悟到大道至簡、萬法歸一的理。心中得到此理後,他便開啟新的探索、體驗新的感受。“這也是我發明出各種方法又慢慢把它們拋棄的原因之一。留下了什麼並不重要,發現了什麼才是我熱衷所在。我所追求的是一個內在的體驗過程。”

“非奇觀”系列

從三年前的“無意呈現”到今天的“無意之境”,楊沛霖的創作既體現出其藝術實踐的一以貫之,也顯示出他所抵達的更加從容縝密的狀態,一種“天然與純真之境”。一方面,這源於楊沛霖創作時的遊戲狀態。他藉以變化無窮的藝術實驗尋覓新的奇觀,展開視覺曆險和心靈漫遊。在他看來,這是出於自然本性的需要——通過親近藝術等所有曆險和獵奇的感知過程,人類得以展開精神遨遊,喚起快樂與憂傷,抵抗幻滅與虛無,同時找到真實的自己。

另一方面,楊沛霖將藝術作為修煉的法門。在依據無意呈現觀展開的實踐和體驗過程中,他試圖肉身修道、明心見性,接近和發現真理。他提到:“活潑的自明之心正是我要修煉的地方。”張子康亦指出:楊沛霖的藝術創作在盡可能地順應自然之法,“心即道,道即天;知心則知道、知天”,順應本心也即順應自然。自然呈現為藝術,真理存在其中,而楊沛霖將藝術作為修行狀態,試圖將從中發現的事物之理通過藝術表達呈現出來,為現代人類的生活實踐提供一種思路。

展覽現場

提及近三年創作的變化,楊沛霖認為自己“更加中道而行,最後問之我心”。“萬化從心”便是他所相信的中國當代藝術轉向的路徑之一。據此進行實踐,藝術家得以時刻把握左右、進退、古今和中西——最重要的是,能夠打破固化的藩籬,獲得精神的解放。對於楊沛霖而言,或許這也是將他引向“無意之境”的通途。他感到“無意之境”或是真善美統一的最高形態:“無意之境是自然呈現的狀態、真實顯現的結果,是至真境界;是無善無惡的原初發生狀態,無可無不可的至善境地;是萬物一體、內心圓融的合一狀態,是生命意志的至美境遇。”

毛氈裝置作品

白美術館內富有天然光線的空間為探索“無意之境”提供了理想的場域,營造出自然而然的漫遊氛圍。在大展廳中央,人們還將看到楊沛霖為展覽特製的毛氈裝置——其多年來創作所用的數塊毛氈如雕塑般沐浴在天光之中,遍佈水墨遺痕的表面將觀者引至藝術家的創作現場。“觀眾可以在其中行走、觸摸、感受,體會藝術和生活相通、人類與自然合一的關係。”策展人邵瑋瑋闡釋道。由是,我們穿過藝術家以純凈之心開闢的純粹之域,重溫人人都曾擁有過的赤子之境——在此,我們找見自己,亦看見生活本來的意義。

展覽海報

展覽資訊:

楊沛霖個展「無意之境」

學術主持:張子康 策展人:邵瑋瑋

展期:2024.3.30-5.12

地點:白美術館(寧波市鄞州區首南西路321號)

部分展出作品:

非塊面 202301,紙本水墨/丙烯,124x248cm,2023

非塊面 202310,紙本水墨/丙烯,123x123cm,2023

非敘事 202105,紙本水墨/丙烯,123x123cm,2021

非敘事 202301,紙本水墨/丙烯,124x248cm,2023

非奇觀 202317,紙本水墨/丙烯,143x184 cm,2023

非奇觀 202202,紙本水墨/丙烯,123x123cm,2022

非對稱 202302,紙本水墨/丙烯,184x143cm,2023

非山水 202242,紙本水墨/丙烯,248x124cm,2022

非重復 201802,紙本水墨/丙烯,143x366cm,2018