本文作者,藝術家張祖英

文/張祖英 中國藝術研究院研究員

內容摘要:值中國油畫正在形成具有中國氣派、中國審美精神的獨特藝術面貌之際,筆者從自己在油畫領域創作、工作數十年的感悟出發,針對當下中國油畫現狀提出自己的意見及建議,以期助力中國油畫自覺地走上一條不同於西方油畫發展的探索道路,體現出中國油畫家對當今世界油畫藝術的獨特貢獻和文化價值。

關鍵詞:中國油畫 現狀 中國文化

筆者在油畫領域工作並創作了三四十年,積累諸多感悟,由此激發的思考至今未息,欲就當今油畫現狀談談個人看法。

一、新時期中國油畫的崛起是當代中國文化的重要現象

中國油畫發展到當今的水準,對於世界藝壇來説應該是個奇跡,沒有哪國的藝術家能在那麼短的時間中,在某一個藝術領域有如此重要的發展,在時代的滄桑巨變中,經幾代藝術家百年的不懈追求,完成了將作為西方文化載體的油畫藝術轉化為中國文化載體的歷史性過渡,獲得了突破性的進展,使之成為中國當代文化的重要組成部分。今天中國油畫家正在努力拓展,創造有民族精神和文化內蘊的時代藝術。

前幾年我們去法國巴黎和義大利的著名美術館舉辦了“中華意蘊——中國油畫國際巡展”,反響強烈,他們驚奇地發現中國的油畫已達到現今的水準,同時也感到中國的油畫和西方的油畫是如此的不同。總體來説,中國的油畫已呈現出與歐洲不同的風貌,也出現了一些優秀的畫家和作品。2018年在義大利巡展的時候,維多利亞諾宮博物館的館長對我説,你們這個展覽中的相當一部分作品與歐洲任何博物館中的作品比都不遜色。而展覽出版的畫冊,比義大利印得還好,值得收藏。

現今全國油畫專業的從業人員已發展到幾十萬人之眾,幾十年來,中國的油畫家艱辛奮鬥,能夠達到今天的水準實屬不易。在中華大地上有這麼多公眾熱愛油畫藝術,其中不少人成為“北漂”“南漂”,過著艱難的生活,卻還在不斷奮進努力。我們有14億人口大國的基數,且長期在中外優秀文化傳統的哺育下,所以我們對油畫藝術在中國的未來發展應該具有信心。

從宏觀的角度來看,歐洲油畫經歷六七百年的發展,産生了大量優秀的人才和優秀的作品,他們所創造的藝術成就已把油畫藝術推到了幾近極致的高度。但我們中國從古至今,在與外來文化不斷地融會中形成了優秀的文化傳統,當下也期望能在吸收、碰撞、融會中創造出中華民族自己的油畫藝術,體現民族文化的創造精神,能夠和而不同地展示出人類共同的精神價值。

(一)作為參照的俄羅斯、日本油畫藝術發展狀況的不同

如我們了解,俄羅斯油畫已有三百年曆史,作為後起的歐洲大國,自彼得大帝開始實行開放圖強政策,發展經濟,廣納歐洲各國經驗,在文化上也積極引進,派遣留學生赴西歐學習油畫,雖總體上比歐洲起步晚了三百年,但到19世紀達到了高峰。其時的俄羅斯人才輩出,文學界有托爾斯泰、屠格涅夫、契柯夫、普希金;音樂界有格林卡、柴可夫斯基;戲劇界有斯坦尼斯拉伕斯基;藝術理論界有車爾尼雪夫斯基、赫爾金、斯塔索夫、別林斯基等,在興旺繁榮的文化大環境下形成了深沉博大、醇厚濃郁的民族氣質。就油畫來看,雖起步較晚,但從體系上可説是歐洲文化的一部分,它們國土相鄰,文化交流密切。俄羅斯前期的“巡迴畫派”,後期的“藝術世界”以及蘇聯時期的一些優秀作品,都産生過很大影響。

與此相比,同樣是我國近鄰日本,自明治維新起,同樣是改革圖強,但實行脫亞入歐方針,大量藝術學子赴歐洲求學,黑田清輝、藤島武二、梅原龍三郎等早期油畫家對歐洲各藝術流派均有涉獵。從時間上看,日本的油畫有兩百年曆史,比中國早了一百年。中國藝術前輩早先留學日本,如李叔同、王悅之、關良、陳抱一、關紫蘭、倪貽德、許幸之等。但日本油畫總體上在世界藝壇無影響,原因是他們在向歐洲的學習中模倣照搬者居多,全盤西化,缺乏本民族獨到的意識和創造精神,只能起到某種傳遞作用,必然得不到西方畫壇的重視與認可,以至現今日本只能以日本畫作為民族文化的代表,樹立如東山魁夷、平山鬱夫、加山又造等幾座日本畫的大山,而無法以油畫見長。回觀俄羅斯及日本的現實是值得我們深思的。可見任何一個國家和民族,欲在世界文化格局中取得一席之地,不立足於本民族的土地和文化傳統精神是不會取得成功的。

(二)中國油畫藝術發展的獨特經歷

與俄羅斯和日本相比,我們中國的油畫起步晚,直至20世紀初,前輩藝術家為救國圖強,艱辛引進,由於歷史原因,早前從事油畫創作的人士宛如晨星,李鐵夫、徐悲鴻、劉海粟、林風眠、顏文樑、龐薰琹、吳大羽等前輩先後赴歐洲留學,能在艱苦的環境下學成歸國,興教辦學已很不易,他們是中國油畫的奠基者和開創者。沐浴在中國五千年優秀文化傳統下的中國油畫家,真正在中國土地上大力推進中西文化融會和創造性的自覺努力還是在新中國成立以後。80年代以後國家實行了改革開放,走出去、請進來,展現了蓬勃發展的態勢。在寬鬆的文化環境下,那時全國的繪畫群體猶如雨後春筍蓬勃興起,特別是1985年黃山油畫藝術討論會〔1〕召開後,中國美協成立了油畫藝術委員會,1995年成立了中國油畫學會,開始有了專門的研究機構,我認為從此時起,中國油畫真正進入到興盛的發展階段。

值得重視的是,畢竟中國是具有五千年優秀傳統的文化大國,從油畫藝術引進中國起,有識之士很快就感悟到:要做出創造中國人自己的油畫藝術的抉擇。正因如此,中國油畫雖有百年,但與日本全盤西化政策下創造力不足、缺乏東方文化與西方文化的交流融會不同,中國油畫家在20世紀60年代就開始了油畫民族化的探討並舉行了一系列的實踐,如董希文先生提出的“油畫中國風”,吳作人先生也著文明確表示“藝術的,特別是造型藝術的成就是不同於科學成就的,我認為美術要變成國際的除了它具備了種種優異之外,首先是要民族的”。油畫要體現中國的民族精神,一時成為當時油畫藝術探尋的重要話題。中國的油畫家正是在國家的大力提倡與支援下,于1985年末,中國美協油畫藝委會〔2〕成立後在首次全國會議上就鮮明地提出,要為“創造具有時代精神、中國特色、個性特徵的中國油畫的奮鬥目標”而努力,舉旗樹綱意義非凡。而1995年成立的中國油畫學會〔3〕籌辦首屆油畫學會展時又明確了“抱以真誠心態,關注社會現實、發揚民族精神、提倡多樣探索”的指導方針。中國油畫界進入自覺發展的時期,接著在21世紀初舉辦的眾多學術活動中,先後提出“中國油畫要建立自己的評價標準”“中國油畫藝術的處境與抉擇”“走中國油畫自主發展道路”“自覺建構油畫藝術的中國學派”等學術主張。

可貴的是,這些學術團體還組織了眾多大型展覽及學術研討會來推行其宗旨。如:首屆中國油畫展“中國山水畫、油畫風景畫比較藝術作品展”“20世紀中國油畫展”“大河上下——新時期中國油畫展”“油畫藝術與當代社會”“精神與品格——中國寫實油畫研究展”“拓展與融合——中國油畫現代性研究展”等三十幾項重要的學術活動,從各個側面對油畫藝術如何體現中國文化傳統與當代社會生活進行了有益的探索,做出了實質性的貢獻,逐漸使中國油畫進入了成熟期並展現出與歐洲油畫不同的面貌,真正走上了健康的發展道路。

一門外來藝術在本土能否生根發展的重要因素有如下兩點:首先,這門藝術能否立足在中華大地,反映中國人的情感、境界,被廣大社會公眾需要與熱愛,從而擁有生命活力;其次,這門藝術在中國是否有適合自己生存的土壤,結合中國豐富的社會生活和文化傳統,使藝術本身能得到發展和提高,以朝向更高的階段發展。歷史證明,要想得到西方藝壇的尊重和重視,就要擁有他們所沒有的,能夠求同存異、取長補短,具有自己的藝術特色,這也是一個民族的藝術能夠發展的內生動力與自信精神。中國的油畫藝術正是這樣取得了突破性的進展,這是中國文化界的獨特現象。

為什麼中國油畫能夠在很短的時間內,在中國當代文化建設中取得如此重大的進展?對比當代中國文化界的其他類別,如交響樂、芭蕾舞、話劇、歌劇以及其他外來藝術,沒有一門能夠像油畫藝術那樣,在中國大地上得到如此繁榮的發展,並能獲得廣泛的社會公眾的熱愛。

客觀分析,中國油畫的發展跟世界各國相比有它的特殊性,歐洲藝術發展早期主要是因宮廷、教會的需要,以及師徒作坊的傳承方式,18世紀以後隨著經濟發展,畫廊業的興起與發展使之迅速擴展到民間,他們沒有文化部,也沒有文聯、美協等國家級的專業部門。從中國油畫史看,得益於舉國體制的優越性與專業文化機構的協調配合,充分發揮了集體與個體的積極性,這也是中國特色。總體而言,中國油畫得到快速發展有如下四個重要的因素:

1. 俄羅斯的影響

(1)1949年新中國成立後,百廢待興,面對當時西方社會對新生人民政權的封鎖,我國又需要在治國理念上與有共同理想的國家學習,在蘇聯政府的幫助下,派遣了大量科技、文化領域的留學生赴蘇學習〔4〕。

(2)在美術方面自1953年至1961年全國藝術院校中先後選派七批,包括油畫、雕塑、美術史、舞臺美術方面青年教師赴蘇深造。油畫方面就有羅工柳、肖鋒、全山石、林崗、郭紹綱、馮真、鄧澍、李天祥、李俊、蘇高禮等12位,他們刻苦研習,感受到正規教育體系的嚴格與規範,歸國後在各自院校的教育崗位上,開拓視野,悉心推廣,對全面提高中國美術學院油畫教育水準起到重要作用。

(3)1955年,國家專程聘請蘇聯著名油畫家馬克西莫夫來中央美術學院開辦油畫訓練班。當時我國各地一些有一定創作經驗的教師如侯一民、馮法祀、詹建俊、任夢璋、靳尚誼、俞雲階、何孔德、諶北新、王德威、高虹、汪誠儀、王流秋、于長拱、秦徵、袁浩、張文新以及尚滬生等約二十位參加了訓練班的學習〔5〕。馬克西莫夫具有豐富的教學經驗,在實踐中手把手進行了細緻深入的專業指導,從色彩、造型、主題性創作理念等涉及油畫領域的各方面著手,帶領學員深入研究油畫藝術的基本規律,為培養我國油畫專業骨幹創作水準起到重要作用,也為之後各美術院校建立導師工作室制度樹立了良好範本。正是這幾項舉措為五六十年代我國産生的一批至今仍能奉為經典的重大主題性創作提供了重要的人才保障。

1957年初夏朱德總司令來參觀油訓班畢業作品展與教師和同學合影。前排左起:李宗津、董希文、王式廓、江豐、馬克西莫夫、朱德、吳作人、王曼碩、彥涵、艾中信。後排左起:丁井文、佟景韓、諶北新、王德威、靳尚誼、馮法祀、陸國英、魏傳義、王恤珠、俞雲階、詹建俊、王流秋、汪誠一、于長拱、高虹、何孔德、侯一民、袁浩、秦徵、任夢璋

(4)在施行以上措施同期,中蘇文化交流密切,蘇聯在中國舉行了幾次較大規模的俄羅斯藝術大師高水準藝術展,並産生了廣泛的影響力,使得一大批俄羅斯和蘇聯藝術大家被中國人民熟知和喜愛。彼時我正是年輕的藝術學子,與同學們一起如饑似渴地欣賞和學習,也深切體會到油畫藝術帶來的無限樂趣,也作為當年這股熱潮的親歷者,深切感受到這股熱潮的精神衝擊。

因此,不少俄羅斯的優秀畫家,列賓、蘇裏科夫、賽羅夫、列維坦、柯茵之、科羅文、符羅別爾、涅斯且羅夫、克拉姆斯科依、夏加爾、康定斯基以及蘇聯時期的約幹松、科林、普拉斯托夫、梅爾尼科夫、莫伊森科、薩拉霍夫等,都被國人熟知,他們的名字和代表作品不少人能倒背如流。當然,眾所週知,西歐的藝術家成就豐碩,特別是進入現代繪畫時期,包括印象派、後印象派無論在繪畫形式、藝術語言的個性創造以及情感表達的自由意識、色彩規律的研究與發現方面都做出諸多創造性的輝煌業績。而俄羅斯藝術則別有長處,從作品看,更貼近和關切人民的社會生活現實,特別是對於社會現實與人文情感深度的挖掘,深刻地展現了俄羅斯人民的靈魂,呈現了與歐洲油畫不一樣的精神追求,具有獨特的藝術地位和影響;雖然他們文化淵源相近,但因國情與藝術傳統各有特點,特別是在西方與前蘇聯時期由於意識形態的影響,俄羅斯的油畫藝術長期被忽視。但是金子必然會閃光,前些年在美國紐約、法國巴黎等地的重要博物館多次舉辦大型的俄羅斯經典作品研究性回顧展,盛況空前,媒體大幅度隆重推介,而2021年在巴黎盛大舉行的俄羅斯莫洛佐夫兄弟(Mikhail & Ivan Morozov)的收藏展證明西方終於對俄羅斯藝術刮目相看了。

2. 美術學院的培訓

從1980年起,作為油畫藝術大本營的中央美術學院,連續舉辦了18屆油畫高級研修班,以每班20個學員估算,18屆約有三百六十至四百餘人,等於把全中國所有美術院校教師中的年輕骨幹和全國畫院裏優秀青年畫家以高標準、嚴要求的標準輪訓一遍,總體上極大地提升了年輕藝術家的藝術視野和創作研究水準。加上全國八大美術學院、幾十所藝術學院以及綜合性大學設立的油畫專業,為中國油畫發展提供了豐厚後續力量。

3. 協會的組織

在藝術發展的實踐中,我們體會到人才本身固然重要,但只有組織起來的人才才能發揮巨大的社會作用——藝術家各有不同的素質、秉性與追求,可以自由發展,但對於藝術門類的總體發展卻有其科學性和前瞻性的整體規劃和發展目標,循序向前推進。雖任何事業的發展有其客觀的可能性,但最終起作用的,還得益於學術帶頭人和團體的引領。于20世紀80年代中期成立的中國美協油畫藝委會,特別是1995年成立的中國油畫學會,在這一進程上起到了重要作用。1987年,在上海主辦的“首屆中國油畫展”第一次向社會公眾亮出“中國油畫”的品牌,這具有里程碑式的意義;一個月的展期竟有23萬公眾觀展,盛況空前,對於油畫藝術在中國的發展及傳播影響深遠。之後包括中國油畫學會在內的學術團體在近三十年的時間裏,連續舉辦了二十幾項重要的全國性學術展覽和專業研討會,與中央美院十八屆人才培訓的業績相配合,結合人才培訓的提高與藝術展覽的宣傳推介,使學習與創作互相推動,以多種方式充分展現了中國油畫家的才智。實踐證明這是十分有效的措施,推動了中國油畫的迅猛發展。

4. 專家學者的引領

歷史告訴我們,任何一個偉大的事業,離不開一批有理想、有擔當、有能力的國家精英人士的傾心投入。細心的公眾會發現,在上述兩個推動油畫發展的社會因素中,無論是中央美術學院、中國美協油畫藝術委員會還是中國油畫學會的組織中,其學術核心都是同一批專家學者,他們是卓有成就的藝術家,是為人師表的教育家,是有理想、有抱負、有奉獻精神且全身心地投入藝術的志士同仁。由他們組成的藝術核心團隊,不僅理論上有明確的學術主張,在實踐上也牢記“抓學術是根本”的信念,在推動藝術發展的每個重要階段,總能提出階段性的目標,適時提出有價值的學術項目並予以集中攻關,以高水準的工作引領藝術的發展。正是這樣一批有公心、有實力的精英團隊,幾十年不懈地工作,煥發了中國油畫家的創造精神,形成了人心齊、人氣旺、風氣好、堅忍不拔的團隊精神,這是藝術領域內中國油畫界所獨有的藝術現象,為當代中國油畫藝術進一步向高峰攀登做出了不可磨滅的貢獻。

以上所提到的是我們積極的一面,中國的油畫事業之所以能取得如此燦爛的成果,正是中國油畫家們百年心血的結晶。

二、當今中國油畫發展幾個值得關注的方面

油畫藝術作為從西方引進來的外來藝術,應該説在發展過程中中國藝術家比西方藝術家更為艱難,因西方藝術家只需在自身傳統基礎上,根據藝術規律繼續前行即可,而中國藝術家不但要掌握這門外來藝術的精粹,還需要在中西文化交流、融會的過程中進行創造性的努力,並且隨著時代的變化還需要完成由傳統向現代的轉換。因此在發展道路上,中國藝術家要付出更多的努力。

(一)我們必須清醒地看到油畫作為外來藝術引進中國有它的先天不足

歐洲油畫發展了600年,先後經歷了古典主義、浪漫主義、印象派、後現代、現代主義等,每一個階段都經歷了不短的歷史過程,而各個發展時期産生了大量的經典作品和彪炳史冊的藝術大師。所以他們基礎雄厚,藝術上有著清晰的發展軌跡。而中國的油畫藝術,因為起步時間短,早年赴歐學習的先輩少,隨著新時期國家實行改革開放政策,中外文化交流的加強,迅速形成融合與發展的熱潮。眾多藝術家遠赴歐美各大博物館、美術館,猶如在歐洲藝術長廊橫開了一扇門,同步直奔油畫歷史的各個時期;從文藝復興前後到現代諸流派,齊擁眼前,人們根據喜好各取所需,如饑似渴地吮吸知識和營養。

這樣,從表面看似乎西方用幾百年走過的路,憑著中國青年才俊的才智、渴望進入歐洲藝術殿堂的幹勁,在新時期以來短短三十年間就走過了,取得了矚目的成績,令世人驚詫。似乎西方有的我們已具備,甚至西方所沒有的,我們也有人在實驗。表層看來中國油畫似乎進入了發展盛期,但冷靜地分析,實際上個人真正體會到的只不過是藝術長河中的一段。就像平底鍋攤發面餅,雖然鋪滿了鍋底,但是其中漫布空洞。貌似發展迅速,但淺嘗輒止的現象比比皆是,除一些優秀畫家外,有不少畫家對油畫藝術規律及藝術語言體悟不深,缺乏文化積澱而基礎不實必難蓋起高樓大廈,更不要説攀登世界藝術高峰了。當前我們存在的眾多藝術問題均與此有關。由此,從藝術的長遠發展看,藝術要往高處走,我們必須夯實基礎,應該在中國油畫的各個層面向深處開掘,提高它的總體水準,對此我們務必要有清醒的認識。

(二)加強對中國油畫的寫意性研究

從文化發展規律看,油畫藝術引進中國,中西文化碰撞,就會産生不同的創造性成果,正如美國的基辛格博士所説創造性經常産生於兩個不同概念碰撞的火花中。 油畫進入中國必然會面臨中西兩種文化交流、碰撞、融會的過程。

歐洲油畫是在科學、理性和寫實表現基礎上發展過來的,有著包括色彩、空間、體積、透視學、解剖學等非常理性的內容,在數百年的歷史中已經創造出難以超越的藝術成就。中國油畫的出路在哪?不少人很徬徨。但是聯繫中國文化精神和美學理念,中國文化傳統精神中更多的是注重畫外之意,如天人合一,境界、意蘊的詩性表達,就如油畫中常提到的構成、節奏、對比、黑白等,以中國古代畫論中的“氣韻生動”就可概括其寬廣的內蘊,包括對“形與神”“境與景”等關係的理解,強調藝術不是寫真而是寫心,以心寫境,以境為畫,也就是古代畫家米芾的“畫為心印”,可以感悟到古人對客觀世界的理解和把握已達到出神入化的境地。

這些古代畫論散發著東方文明的光輝,相對於西方繪畫的標準顯然是新鮮的,也是不少西方大師在藝術創作過程中探索到的發展歐洲藝術的著力點。在歐洲印象派以後的作品中,就不同程度地出現過東方藝術的氣息和元素。馬蒂斯曾説靈感經常來自東方藝術,這幫助他走出寫生畫作的空間;顯然,在絢麗的歐洲油畫世界中仍留下一片可供中國藝術家展示才能的天地,給中國藝術家開啟了另一扇創造的大門,可以展現別樣的創造天地。

近期業內正在討論寫意油畫、意象油畫、油畫的寫意性研究等學術概念。我認為:中國人的精神世界和心靈表達在世界文化發展中是獨特的,在世界文化之林中,我們既然有歷史基礎和現實條件可以創造出另一空間,就要帶有一種使命感實實在在地去做。首先要做好定位,明確和界定學術範圍。“寫意”是中國傳統藝術的精髓之一,但它不是全部,不是説“寫”了就有“意”。寫意的關鍵不在“寫”而重在“意”。什麼叫“意”?從文化史的角度看,先有“寫”,才有“寫意”。先秦文人的“寫意”是表達心意,而且是將寫意與人品相聯繫;唐代詩人在“寫意”上側重坦誠豪放品格的發揚。從這種發展可以看到古代文人心目中的“寫意”是有文化指向的,在它的開始階段,倒不曾涉及表現形式的風格約定,到宋代文士那裏,對“寫意”的指涉進一步明晰,最具代表性的當屬蘇軾的見解,他把“寫意”與“意氣”聯繫起來,包含了精神修養。而在繪畫的發展史上,他將士人畫的“取其意氣”與畫工畫的追求外表形似加以區分,提煉為中國寫意畫的基本內涵。此後的文人畫家和評論家遂將“寫意”與“求工”作對比性的評價。但即便在宋元人士心目中,草率和簡略並不就是寫意的全部;他們對寫意看重的還是它所蘊涵的精神價值。

另外,從繪畫發展的歷史看,寫意表達的作品與原有的繪畫最不相同的地方,是它對原有繪畫目的和繪畫技法標準的突破,是根據自然之美的客觀形象表現出藝術家心靈的境界。把寫意等同於用筆豪放、恣意塗抹、造型鬆散、隨意而為是對寫意的簡化。真正要理解“意”的內蘊,就要去總結研究,否則只會産生輕鬆幾筆繪成的半成品;但不能不承認,一些非常寫實的作品也很有境界和意蘊,並且與寫意精神心曲相通。因此,應明確“寫意”不是一種手法或模式,而是作品的精神境界和畫外之意,是作品精神的詩性表達。對此,我認為油畫的“寫意精神”或“寫意性研究”的説法更為恰當與科學,如果把這些問題研究好、研究透,我們的繪畫確能獨樹一幟,在世界藝壇具有更大的影響力。

(三)加強和重視油畫藝術本體語言的研究與探索

加強對油畫本體語言重要性的認識,這對深化油畫本體藝術語言的深入研究,提高油畫的學術水準,更好地發揮其動人的藝術魅力起著十分重要的作用。

我們從西方油畫歷史來看,各個發展階段都出現過一些代表性畫家和代表性作品,這些彪炳史冊的大師幾乎無一例外都呈現出鮮明的語言特色和藝術風格,使在科學、理性基礎上發展起來的油畫藝術,在造型、色彩、空間為基礎的原則中,呈現出極為多姿多彩的藝術風貌,不但提升了油畫藝術豐富的表現力和品味,也開闊了人們認知的視野,成為人類精神世界不可缺少的瑰寶而受到世人尊敬。在某種意義上,藝術史就是藝術語言不斷豐富的歷史,這也是這門藝術賴以存在的靈魂,可見對藝術來説,藝術家個人的創造性勞動是何等重要。

如18世紀的荷蘭,當時與倫勃朗畫風相似的畫家不少,但最後只有個人風貌與成就最大的倫勃朗留名後世。又如中國京劇著名的四大名旦,梅蘭芳、程硯秋、尚小雲、荀慧生都卓有成就,如四位藝術家同一風格,則只能留下一人,但他們四位分別在青衣、花旦、刀馬旦等各有韆鞦,具有不可替代的創造性的藝術語言特色而都留名歷史,説明在藝術領域對藝術本體語言的研究和創造在發展過程中是多麼重要。正如楊振寧所説:“藝術作為創造性勞動,帶有明顯的個人特點,常常表現為一種風格,風格越強烈,則貢獻越大。”〔6〕

作為反映社會生活的主體,藝術家必須以個性化的語言來豐富藝術的表現力和多樣性。從本源來説,藝術來自生活,但反映生活並不等於照抄生活,更不能把藝術家的眼睛等同於攝影機的鏡頭,把提煉生活變成畫照片的過程,以至於代替藝術家的心靈創造。而要使生活的表像通過藝術家心靈的感悟,智慧的提煉、概括,再運用藝術的手段轉化為藝術之美,從而産生巨大的能引發更多人共鳴的精神力量,如牛吃草而産奶,就涉及在轉化過程中,作為藝術語言創造主體的藝術家的個人氣質、內心感受力和品位等內在素質決定的藝術的不同境界和精神高度,從而決定了藝術水準的高下。我們經常可以看到,在寫生中面對同一自然景象和人物形象時,藝術家會因不同的體悟和處理方式而産生各不相同的表達,格調情趣高下不同,或高雅或平俗,展現了完全不同的面貌和藝術價值。由此也聯想到,中國傳統文化的中庸之道,它不是折中之意,在藝術理解中它體現在藝術的形似與神似之中取其最佳點。為了強調個體心靈的獨特感受,可以強調或削弱某些方面,而結果是比現實生活更集中、更強烈、更概括、更典型,從而更好地體現了藝術家特定的精神指向。

如今,為進一步推進油畫藝術,夯實發展基礎,油畫界有識之士正在各個方面提高和加強油畫藝術本體語言的研究和探索,加強中國文化精神傳承與實踐,無疑有著十分重要的意義。當然,我也認為,作為藝術語言,即表達方式,畢竟只是作品精神的載體,優秀的藝術作品必然承載作者的人格、能力和精神深度,以及人生境界的提升,也必是精神表達和藝術語言形式的高度統一,正如我們常説的,藝品即人品,作品如人,中國藝術的發展前景,需要每位藝術家的努力,這才是藝術品質的保障。

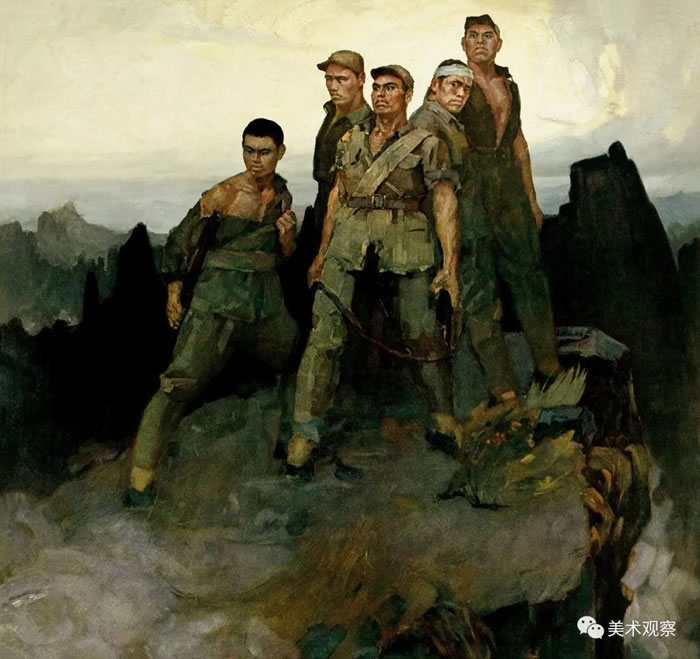

詹建俊 狼牙山五壯士 布面油彩 186×236釐米 1959 中國國家博物館藏

三、當今油畫值得重視的幾個問題

(一)藝術追求的表面化淺層化傾向

近幾年經常看到一些作品單純追求宏大幅面,企圖以尺寸取得震撼效果,所畫作品又大多取自生活表像,特別是在一些主題性創作中,人物眾多,物象重疊堆砌,只注重人物排列和細部刻畫,不注重人物間多樣統一的組合結構和相互關係,特別是多人物作品中看不到人物形象的性格與精神表達,表達不出深層次的精神追求和心靈意象。

俄羅斯畫家列賓的名作《伏爾加縴夫》一畫中,通過遠景船主的點劃和前景一組貧苦辛勞縴夫的動人形象的刻畫,他們或承受或無奈或掙扎反抗,每一個形象都鮮明有特點,深刻揭示了人物的身份,體現了那個時代的人文精神和社會現實,成為不朽的名作。在我國,油畫大家董希文的《開國大典》、詹建俊的《狼牙山五壯士》、靳尚誼的《瞿秋白》、全山石的《寧死不屈》、侯一民的《劉少奇和安源礦工》、林崗的《獄中鬥爭》、聞立鵬的《紅燭頌》、鐘涵的《延河邊上》、蔡亮的《延安火炬》、何孔德的《出擊之前》、高虹的《決戰前夕》、王文彬的《夯歌》、陳逸飛的《黃河頌》、羅中立的《父親》等作品也同樣從各個角度表現時代人物,具有現實借鑒意義。可見,唯有通過生活表像的挖掘,提煉出人物豐富的內心世界,關注人的精神世界,才能還給社會以更大的熱情,才能産出最動人心弦的藝術力量。

全山石 英勇不屈 布面油彩 233×217釐米 1961 中國國家博物館藏

(二)個人藝術風格走向符號化空殼化

藝術貴有個性,而個性外化為風格,凡成熟的藝術家都有鮮明的藝術風貌,有個人獨具的精神特質和審美取向,包括對題材的選擇和所採用的藝術手法。這是非常可貴的。但是一些畫家在取得成就和被社會認可後就維持現狀,不敢在原有的特色和成績下越池半步,唯恐在變化之後失去觀眾認同,只熱衷於經營現狀,這些很有才華的藝術家逐漸遠離進取的追求,在內容和形式上越發蒼白和貧弱,流失了藝術的創造精神和生命活力,使原先生動的個人風格僵化為圖式,成為空洞的符號和表層的空殼。這造成了一些藝術家十年二十年如一日止步不前的狀況。也有的藝術家在原有面貌的基礎上刻意追求風格極端化以迎取攝人的效果,急於求成,忽視歷練;由於失去客觀的細節補充,和未能處理好主客觀的平衡關係而流於概念化的空洞圖式,失去感人的力量,同樣背離了藝術的真諦,都甚為可惜。

實際上,藝術風格就是藝術家個人品性、氣質、修養的自然流露。著名作家海明威説過他一輩子都在尋找屬於他自己的句子;在多重意義上,藝術個性就是藝術的獨創性,體現藝術家生命的活力。在藝術創造的各個階段,表現對象或題材或有偏好的變化,其藝術應是不斷深化水準應是不斷提升的;在總體藝術氛圍進步的同時,猶如逆水行舟,不進則退,止步不前必然導致藝術的停滯和退步,喪失藝術生命活力。優秀的藝術作品打造的是一種神似與形似的精神平衡與統一,這種平衡是藝術的立足之本,也是主觀與客觀間的能量轉化與守恒,是藝術家水準與高度的體現。

今天特別提出這一現象,是因為這些優秀藝術家是我國油畫界的中堅力量,曾為中國油畫的發展做出過突出的貢獻,希望能以此提高警覺,自覺地發揮自己的創造潛力,找回失去的精神活力,繼續為中國油畫向高水準發展做出努力!

(三)創作有中國文化精神的油畫

對這一問題的看法歷來不一。第一種觀點是:油畫是世界性藝術,無須融合;第二種觀點是:自覺追求中西融會;第三種觀點是:無須主動追求,只要是中國人畫的一定具有中國特色。三種觀點各有道理,作為藝術,油畫是非常個人化的,按照個人意願去創作完全正常,同樣也符合藝術多元和多樣化的要求,只要畫出好作品就可以。但中西藝術傳統融會創造的中國油畫應該是優質油畫才有的價值,但當前存在一種簡單化的傾向,缺乏對傳統文化精神和審美理念的深度研究與感悟。如看重寫意手法或黑白單色調手法及材料的轉換與運用,一味地大筆揮灑,恣意琢磨,體現得更多的是西方藝術中主題的個性宣泄與張揚。精神的實質絕不在揮灑運筆之中,工的藝術手法也可以表現精神境界,關鍵在於對意境、精神的理解與追求,因此更要潛心體悟中國文化的理念與精神。

目前浮于表面的問題很嚴重。不少油畫被畫成了黑白畫,沒有了顏色,好像用灰、黑、白就有了中國意味,而丟失了油畫重要特徵的色彩語言。還有作品照片化的現象氾濫,在主題性創作中還有一些畫家把不同照片的重疊羅列作為有創造性的手法。近些年針對這些現象,藝術界下了大力氣予以糾正,近來在主題性創作中此類作品確實少了,但類似現象還有不少的存在。

(四)藝術精神與社會現實的統一是産生優秀作品的重要條件

藝術作品無論寫實、表現、寫意或抽象,都展現了藝術家的主觀意願和客觀現實之間的關係,其中進行能量轉化與平衡的正確把控則體現了藝術家的創造能力和水準,其中最重要的就是藝術家本人的境界、修養、品位等決定了作品水準的高下和貢獻大小。如地處北歐的俄羅斯藝術家在天高雲低,缺少日照的環境下,創造出一種典雅優美、含蓄高貴的灰色調,深沉博大的民族氣質,産生了像巡迴畫派、藝術世界這樣的一批藝術家。在地處歐洲南方的地中海沿岸,溫暖明艷的陽光下,則誕生了色彩豐富、形式多樣的印象派藝術家。正是藝術家的綜合素質使得藝術家在對客觀環境的體悟和轉換中,完美地創造出動人的精神作品。反之,漠視生活感受,只重視風格製造會産生種種問題,如一些稱為風格派的作品,單純變為單調,強烈等同於生硬,完美就是精細,豐富等同於繁複。與個人風格聯繫起來,顯然這種破壞主客觀間能量轉化、精妙平衡的低水準轉換的“偽風格”只重視炒作,破壞了藝術的真諦。這樣的作品流傳于社會,造成種種問題,也影響了社會公眾的審美取向。由此,靳尚誼先生曾多次告誡,這種所謂的“風格”,只能説明不同,而在藝術中重要的不是這種所謂的“風格”,而是水準。這是值得我們警惕的。

(五)全國美展應更好地發揮學術引領作用

新中國成立初,就制定了舉行全國性美展的機制,對推進全國藝術創作的高水準,展示階段性美術創作成果,研究現存問題和啟示引領今後發展,曾起到十分重要的作用,所以應盡力辦好。但從最近幾屆的狀況看,效果不甚理想,以至於最近舉行的第十三屆美展油畫展評不出一件金獎,個別銀獎也受人詬病。展覽總體水準停滯下降,有負於辦展初心,不少業內人士為此感到憂慮。這是因為五年內産生不出優秀作品嗎?答案當然是否定的!目前全國美展的辦展方式必須要進行重大的改革,否則難於有進步,優秀的作品依然難以出現。我有幸參與過數屆全國美展油畫展的籌備工作,對於工作機制有所體會,就此提出個人建議:一方面,五年一屆的展覽,就油畫展入選作品數量而言,過去是400幅,近兩屆增加為600幅,究竟全國能有多少好的作品參展為宜,要有一個合適的估計,標準過低或數量定得過高,而優秀作品又有限,就會影響所辦展覽總體水準的高度,難於體現國內的實際水準。現在的展覽實際狀況是,根據目前設置,老一輩畫家、成熟的優秀畫家很少參加,原因有種種,此外作為評委的畫家為了“避嫌”不能參展,而據了解,美術各個門類,油畫、國畫、雕塑、版畫、水彩等,每個門類評委各二三十人,以十個美術門類統計,基本上有三四百位優秀畫家不能參展,導致能夠參展的大部分是學校裏面的畢業生、研究生和畫院青年畫家,則全國美展可被稱作“全國青年美展”而不能體現全國的最高水準。另外,因展覽入選關聯了職稱、工資的評定,導致創作功利化趨向,具體則表現為在表面的精雕細刻上下功夫。這些問題不單單是畫家的個人境況,還涉及組織、領導、宣傳等諸多方面,應對此認真研究加以避免或處理得更為恰當。

我曾向有關領導建議,既然是展示近五年以來的優秀作品,建議成立一個班子,設立策劃人制度以明確責任,在五年以內各地舉辦的優秀展覽、全國重要的展覽中進行先一步遴選,推介其中的優秀作品參加評選,真正找出五年來的優秀作品。其次,為了使美展真正起到學術標桿作用,除了改進徵集作品方式外,還要使評選工作更加學術化。評委的選聘要改變目前的地區代表、單位代表制度,破除地區化傾向,更多吸納相關領域的資深學術帶頭人參與,拓寬藝術視野,以藝術高度為引領,以保障入選作品的高學術水準。除此之外,還需加強學術研究單位的介入,對每屆展覽的成就、問題、今後的發展前景進行理性的分析與研究,特別對優秀作品的推介和展覽所提出的問題進行剖析,真正起到理論對實際的指導和對藝術的健康發展的推進作用。

結 語

當代中國油畫是中國百年曆史發展的集中體現,是幾代中國油畫家們辛勤探索的學術成果。無論在語言形式上還是在思想觀念上,中國油畫都體現出了多元並存和豐富多樣的創作格局。寫實、表現、意象、抽象等藝術形式的自由呈現,鮮明地展示了中國社會文化思想的深刻變遷。可以看到,中國油畫在掌握西方油畫基本表現體系,探索油畫語言形式,融合民族審美理念,表現中國人的精神面貌方面已經取得了相當的藝術成就。中國油畫正在形成具有中國氣派、中國審美精神的獨特藝術面貌,自覺地走上一條不同於西方油畫發展的探索道路,體現出中國油畫家對當今世界油畫藝術的獨特貢獻和文化價值。

回顧百年中國油畫的發展歷程,展示當代中國油畫的學術成果,一方面是把當代中國油畫藝術的優秀作品不斷地推向社會,讓更多的社會公眾能夠分享油畫藝術的創作成果,提高藝術素養。另一方面,促進油畫家相互交流,取長補短,更好地推進學術研究,共同為中國油畫藝術水準的進一步提升做出更大的努力和更深的探索。在21世紀的今天,中國油畫家仍然不缺乏創造的勇氣和智慧。

正是在這個意義上,當代中國油畫取得的成績既是百年曆史的積累,更是邁向未來的新起點、新基石。 (本文原載《美術觀察》2023年第1期)

註釋:

〔1〕1985年4月下旬在安徽省黃山腳下涇川山莊舉行了由中國藝術研究院、中央美術學院、北京畫院、安徽省美術家協會和《美術史論》雜誌共同主辦的“油畫藝術討論會”,簡稱“黃山會議”。這次會議是中國油畫界探求未來中國油畫發展的重要會議,會後發表了會議紀要《迎接油畫藝術的春天》,産生了重要影響。參見筆者另文《黃山會議的前前後後》。

〔2〕1985年中國美術家協會第五次代表大會召開後,為了更好地發揮專業引領作用,同年11月中國美術家協會首批成立了國、油、版、雕四個專業的藝術委員會。首屆油畫藝術委員會由詹建俊任主任,聞立鵬、何孔德任副主任,委員有吳冠中、高虹、靳尚誼、朱乃正、宋惠民、葛維墨、全山石、妥木斯、肖鋒、湯小銘、克裏木、張祖英、閆振鐸,張祖英兼任秘書長。

〔3〕為適應中國油畫事業的蓬勃發展,1995年11月8日由中國文化部批准、民政部註冊成立的中國油畫學會在北京歐美同學會會址宣佈成立,係具有法人資格的國家一級民間學術團體。首屆中國油畫學會機構人員組成:名譽主席吳冠中,主席詹建俊,副主席靳尚誼、聞立鵬、全山石、朱乃正、宋惠民、尚楊;秘書長張祖英;副秘書長閆振鐸、張雨方。

〔4〕1949年新中國成立後,百廢待興,國家大力開展經濟建設熱潮,應中蘇兩國協議,中國政府派遣留學生赴蘇學習油畫藝術,自1953年至1961年派出美術方麵包括雕塑、版畫、油畫、舞臺美術留學生七批共33位,其中油畫專業12位,主要在列寧格勒列賓美術學院學習,學制六年。1953年第一批:李天祥;1954年第二批:林崗、全山石、肖鋒;1955年第三批:羅工柳(研修生)、鄧澍、郭紹綱、徐明華;1956年第四批:馮真、李俊、張華清;1960年第六批:蘇高禮。

〔5〕為提高中國油畫家創作研究水準,中蘇政府商定聘請蘇聯優秀油畫教育家馬克西莫夫來中國,在中央美術學院開辦油畫訓練班(簡稱馬訓班)。此班學員由國家選拔有一定創作經驗的青年教師組成,他們是:中央美術學院侯一民、詹建俊、馮法祀、靳尚誼;中央美術學院華東分院汪誠儀、王德威、王流秋、于長拱;魯迅美術學院任夢璋;南京藝術學院陸國英;人民美術出版社創作幹部武祖德;中國人民解放軍高虹、何孔德;上海俞雲階;天津秦徵;四川魏傳義;湖北袁浩、王恤珠;陜西諶北新;尚滬生、張文新也在這個班短期學習過。他們後來都成為中國當代油畫創作的重要力量。

〔6〕吳為山《為楊振寧先生塑像》,《中國藝術報》2021年10月5日第5版。