3月20日至21日,由浙江音樂學院、浙江演藝集團(浙江歌舞劇院)聯合創演的民族歌劇《李清照》在北京中央歌劇院上演。李清照的故事曾被無數次搬上舞臺,但用歌劇的形式重新塑造一個獨特的李清照還是首次。

伴隨著指揮家王燕的節奏,優美的旋律將人們的視線拉回到了千年宋城——舞臺上光束下,只見劇中人物慢慢走來,李清照深情地撫著古琴,趙明誠、李格非、青梅、海棠、項羽、賣花郎眾人相繼向她靠近……李清照于夢中會見故人的場景呈現在眼前。

全劇共由四幕構成,以李清照一生的詞作創作為主線,以李清照生命中幾個重要時間節點為劇情發展線索,著力描繪少女李清照的從待字閨中的“卻把青梅嗅”到芳心暗許的“知否知否”,新嫁娘李清照夫妻相思的“才下眉頭,卻上心頭”到夫妻相隔的“人比黃花瘦”,金兵大肆南侵,中年李清照留下那千古絕唱“生當做人傑,死亦為鬼雄”的悲愴情懷,乃至老年李清照獨居江南,生命最後的“江山留與後人愁”的通透心境。

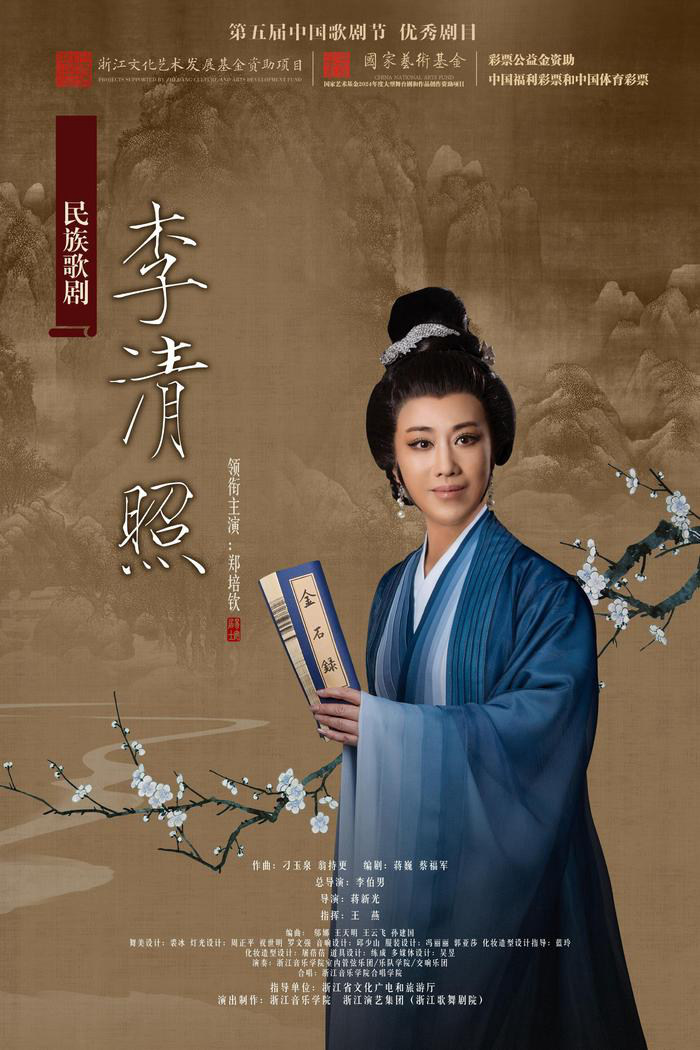

民族歌劇《李清照》不僅是對一位著名歷史人物的藝術再現,也是對宋韻文化的一次深入挖掘與展現,除了獨特的創作角度,濃濃的宋韻瀰漫全劇。在劇中,藝術家鄭培欽塑造了一位從18歲到71歲的“千古第一詞人”李清照,她從極致風雅的宋朝,輾轉至今日的飄零,她給心事插上羽翅,飛過滄海卻不留痕跡。鄭培欽演繹的李清照,自有鮮明的風骨神韻,自是花中第一流。

鄭培欽表示,作為中國古代文學史上少有的女才子,李清照是一位有血有肉的宋代女詞人,李清照不僅擁有超凡的才華,更重要的是面對世俗與個人的矛盾,她選擇了堅持自我,“李清照的觀念實際上非常符合我們當代女性的審美,雖然她是宋代的女性,但依然是活在我們心中的女神。決定出演李清照這個人物時,我便對這一人物進行了深入的研究與發掘。在排演的過程中,無論是自己在人物塑造的時候,或是聽到音樂響起的時候,常常會被感動得熱淚盈眶,分不清我是戲中人,還是戲中人是我。在舞臺上演出的時候一個回眸或是轉身,常常感覺我就是李清照,因此在這個人物身上,我傾注了非常多的心血,而李清照也值得我去為她付出。”

該劇以總導演李伯男、導演蔣新光為代表的主創團隊,在舞臺處處暗藏著美學巧思——所有的道具和布景擁有簡約大器的線條;人物的影子通過燈光的投射打在白色的景片上,讓舞臺仿佛又開拓出了新的“皮影戲”般的表演空間。導演巧妙地將這些美與文字之美、音樂之美、繪畫之美結合在一起,形成一幅流動的繪畫。

舞台中央有一汪雨幕,可以根據劇情隨時在劇場裏“下雨”,讓人不僅感嘆其宋時代的審美品格,詩意浪漫地打造出了一個寫意婉約、濃淡相宜、質感高級、極盡視聽享受的舞臺藝術空間。在劇中,雨幕和水池的處理非常精細。雨幕和水池被巧妙地融入到了舞臺設計之中,與演員的表演緊密結合,極大地增強了劇情的藝術感染力。特別是雨幕的使用,使得觀眾仿佛身處於傾盆大雨之中,增加了戲劇效果。整個舞美是非常簡約的,舞臺上的水幕實際上也是李清照內心世界的反映,通過這場雨也展現了李清照的藝術人生。”

在導演李伯男看來,美到極致就是簡約。這一汪雨幕實則來自一場宋代的雨,下得纏綿悱惻,也通過這一手法淋漓盡致的展現李清照的藝術人生。“水既是柔軟的又是能夠清洗一切污濁,也能颳起心靈風暴的意象表達,以此來解讀李清照傳奇不平凡的高貴的人生也是最適合的。用歌劇的形式和當代的審美意蘊來講述中國傳統文化的故事,實際上是講好中國故事的一個很好的例子。”

民族歌劇《李清照》是一部富有宋韻文化,飽含詩情畫意的原創作品,是一部唯美極致,充滿浪漫主義氣息的精品力作。