撰文_ 周敏

在79歲,梁紹基帶來了24年在上海玻璃博物館的首場個展—《梁紹基:溶熔之幻》,“溶”為水態,“熔”為火性,藝術家試圖以帶有實驗性的創作揭示玻璃作為神奇的第四態物質生成過程中迷幻的存在形式和其精神內涵。

巨大的圓形水池包納了四根立於一樓展廳的水泥柱,水和玻璃疊加的折射使得柱子被放大、錯位,倚靠于柱子上的抓鬥、生銹的地面、水池上方的鏡面、漫射的光影共同交錯出神秘、悠遠的海底世界;一輛報廢的汽車“破窗而入”,卡在二樓的窗戶入口,報廢汽車、摩托與未退火的玻璃熔液、暗黑中發光的綠色光纖混雜成車禍遺留的現場。

傾天柱 Sky-Toppling Column,玻璃、立柱、水、鐵、PVC鏡面板,Glass, Columns, Water, Iron, PVC Mirror Panel,2023,藝術家供圖

後視 Rearview,廢車、玻璃溶液、廢玻璃、玻璃光纖,Scrap Car, Molten Glass, Scrap Glass, Glass Fiber,2023,藝術家供圖

後視,拍攝:香格納畫廊

二樓“生猛”、衝突的視覺與一樓“冷靜”、沉寂的氛圍形成強烈反差,也與藝術家梁紹基給人的印象和一直以來以蠶絲為媒介所形成的沉靜的作品氣質形成反差。從運用三十餘年的蠶絲媒介轉場到全新的玻璃材料,梁紹基説這是給自己的變局。12組全新的作品佔據玻璃博物館上下兩層展廳。

從收到展覽邀請,到展覽最終呈現,歷時近8年之久。對於梁紹基來説,玻璃和蠶絲在其創作和思考的過程中,最終形成了內在表達上的關聯,但對觀眾來説,依然是極大的震撼。藝術家勇敢地放下探索三十餘年熟悉的語言,在近八旬時給自己藝術思考上新的嘗試,不被已然收到的“鮮花”和讚譽裹挾,他勇敢、堅定地成為他自己。

空 Void,鑄造玻璃、燈工玻璃、黑色墨汁、液體,Kiln- formed Glass, Lampworking Glass, Black Ink, Liquid,2023,藝術家供圖

神囊 Divine Hollow,蠶絲、古木、燈工玻璃、玻璃母,Silk, Ancient Wood, Lampworking Glass, Frit,2023,藝術家供圖

從蠶絲到玻璃—絲光與玻光的相遇

“光是時間、生命、存在、歷史、社會、涅槃、溶熔的幻化。在認知‘光之道’的過程中,絲光和玻光邂逅了。”

梁紹基1986-1989年在中國美術學院師從萬曼(Maryn Varbanov)研究軟雕塑。1988年,梁紹基在創作“易”系列作品時,看到幹繭在光的照射下恍若有了新的生命,令他想起《道德經》裏的:“惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物”。從瞥見一抹乾繭上的絲光開啟了梁紹基自此之後三十餘年探索蠶的旅程。

1989年開始進行“自然系列”的創作—將蠶的整個生命歷程作為媒介,從養蠶了解蠶性,並通過生物學、科學等跨學科的應用與嘗試,改變蠶的生物屬性和吐絲軌跡。以蠶絲為主體,結合多種綜合材料如木頭、金屬、石頭、玻璃等表達他對人與自然、生命、現實環境的思考,蠶絲包裹具有特定象徵性的材料,他試圖以生命吐絲的自然物去療愈人與社會現實環境衝突下所遭遇的異化。蠶是梁紹基的媒介,也是他的方法,蠶絲成為其個人標識性的語言。

《沉鏈:生命中不能承受之輕》 蠶絲、蠶繭、金屬,2018-2021

在三十餘年的蠶絲實驗後,他從自己“得心應手”的材料轉場,進入到一種全新的語言體系—玻璃。與養蠶實驗一樣,梁紹基將玻璃作為一種獨立的語言體系進行思考和實驗。面對大家的好奇和追問,他一再強調不要將玻璃和蠶絲兩種材料截然分開,他注重材料本身的資訊傳遞,“我覺得材料不僅僅是一個肌理的問題,不僅在於它表面的狀態,材料本身就在傳遞資訊。它會激發藝術家和社會、自然、科學的對話,進而中間新的形式語言法則就産生了”。

自熔 Self-Melting,鑄造琉璃、煤渣、影像、金屬抓鬥、臼及老廠舊墟,Kiln- formed Glass, Coal Slag, Video, Metal Grapple, Mortar, and Old Factory Ruins,2023,藝術家供圖

一樓的《平面隧道》以手機碎屏玻璃和傳統的琉璃材質形成一體兩面,手機玻璃屏作為現代日常生活的象徵,琉璃在中國的記載可以追溯至戰國時期,承托精神信仰。一體兩面的構成方式將古與今、自然物與科技物相對照,跨越古今的兩種材料構成過去與當代人的精神指徵。

平面隧道 Planar Tunnel,手機碎屏玻璃、鑄造琉璃,Smartphone Screen Glass, Kiln- formed Glass,2023,藝術家供圖

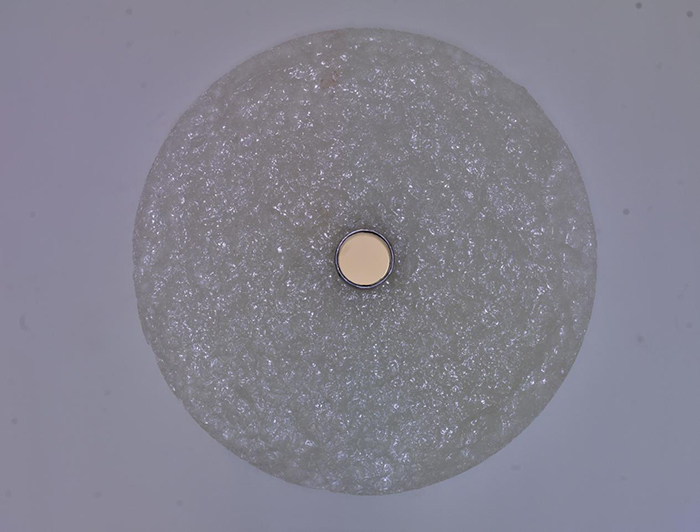

以玻璃為材料的《冰床》與過往以蠶絲為材料創作的代表作《床/自然系列 No. 10》形成延續,玻璃在熱熔狀態下偶發生成了蠶絲般自然流動的效果,玻璃折射出的反光與其內在的紋理掩映在展廳的墻面上,倣若鐵絲床上蠶繭的形狀,玻光與絲光在此形成巧遇。過往的生命印記注入了新的生命經驗,創作脈絡無意間形成延續的同時有了新的感知和呈現的方法。

冰床 Beds,鑄造琉璃,Kiln- formed Glass,2023,藝術家供圖

《床/自然系列 No. 10》,燒焦銅絲、蠶絲、蠶繭,1993,圖源網路

從材料的工藝屬性轉化藝術語言

從蠶絲到玻璃,並不僅涉及到工藝的轉換,材料對於梁紹基來説並不僅是一個表達的介質,而是通過藝術家對材料的介入,親自參與實驗的過程,深入材料本身所具有的材料屬性和精神屬性。在探索材料的過程中,到最終作品的呈現,兩者早已在幾十年的思考中連成通路,形成一套他的藝術方法論。

2019年,藝術史家巫鴻先生在其策劃的展覽“物之魅力:當代中國‘材質藝術’”中,將梁紹基等26位中國當代藝術家作為案例呈現了材料在中國當代藝術中的作用。展覽將問題的切入點集中在關注藝術家對材料的使用,將物質實體與藝術表達不可分解地交織在一起,而非將其作為一個打造圖像或風格的載體。他引出欣賞和研究藝術品在圖像與物件之外的第三個角度—“物性”,一是用以製造藝術品和建築物的物質材料,二是材料在意識形態和審美層次上的“品質”。它們作為藝術品的特性首先通過具有特殊意義的材料得以顯示。

玻璃製作的過程中,退火是極為重要的一個環節(將玻璃經過退火溫度的控制使其緩慢冷卻下來)。在進行創作的過程中,梁紹基將展覽現場作為實驗場,作品在地創作完成。也因環境的局限,無法在現場進行玻璃製作過程中必經的“退火”環節,由於報廢汽車的鐵板和玻璃的熔點不一樣,最後産生崩裂。不退火,而産生了炸裂,正是反證了退火的重要性。但如果依照玻璃製作的工藝程式和既定的經驗準則,就無法脫離工藝帶來的思維定式的局限。環境的限制帶來破局的思考,也促成藝術家從反工藝走向藝術語言的思維轉變。

後視局部,拍攝:香格納畫廊

在創作過程中,梁紹基通過對炸裂不斷地實驗,慢慢掌握操作過程中的可行性,進而將意外的發生儘量變得可控。“春蠶到死絲方盡”,無論是對蠶絲哲學式地延展,還是對玻璃材料反邏輯地實驗,梁紹基都將媒介、材料作為一種使用方法,而非形式語言和風格的載體。不斷探索、實驗其過程,在反邏輯的過程中對材料進行解構再重組,進而實現藝術家個人化的表達。

藝術是一種生長的方法—樸素,但本質

“藝術創作是一個生長的方法,在做的過程中不斷地給予自己否定,然後又有新的推進。所以我覺得創作是藝術家的呼吸,是一種內發的感知,是放鬆狀態下的吐露。樸素,但是很本質。”

梁紹基在作品《後視》創作現場,藝術家供圖

玻璃博物館場外的枯草叢中安放著《後視》作品的另一個部分,北宋名家范寬的《谿山行旅圖》投影于支離破碎、破瓦頹垣的卡車頭中,影影綽綽。只有黑夜降臨的一刻,古代的山水自然之精魂才會悄然呈現……博物館外荒草叢中的作品像一個引子,或者直到展覽看完後離場也不曾注意到場外的作品。這或者構成藝術家的隱喻,潛藏的危險掩映于迷人的幻象下,在我們無視其存在時,在我們狂妄地試圖跳過“退火”時,崩裂必然發生。

後視,拍攝:香格納畫廊

梁紹基將其作為一個引言或者終篇與二樓的場內空間關聯在一起。將城市生活的象徵物—汽車,與人類的虛妄—未退火的玻璃造成炸裂作為隱喻,在現代文明進程中,人類迷戀無止境的慾望、高速度地向前所造成的災難的警示。也從蠶絲作品中呈現的寧靜、舒緩、向內、治愈的氣息走向極富矛盾、張力、爆裂的瞬間,對“人與生命”這一命題的思考從不同的方向進行呈現。

梁紹基將藝術創作視為一個生長的方法,無論是三十多年間對蠶絲這同一材料從不同路徑、思維方式上進行的反覆追問,還是在玻璃博物館對作品方案的一再修改、實驗。他始終以不竭、充滿韌性的生命力,如春蠶吐絲在延展他對藝術、對生命的探索。