展覽現場

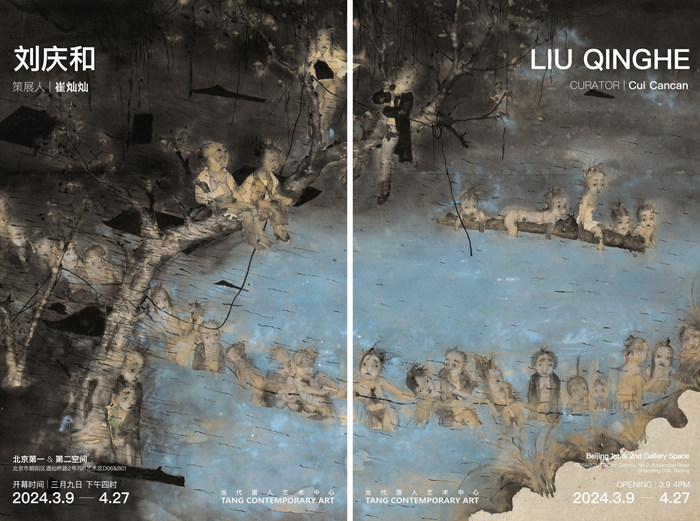

2024年3月9日,當代唐人藝術中心在北京798雙空間推出劉慶和同名大展“劉慶和”,這是迄今劉慶和最為全面詳實的大型學術展覽。展覽由崔燦燦策劃,採用多線敘事的結構,分為七個部分,全面梳理了藝術家從1979年至今的藝術發展脈絡。展品年代跨越45年,展出作品超200件。

展覽現場

作為中國當代水墨的領軍人物,劉慶和因“新生代”和“都市水墨”為藝術界所熟知。然而,本次展覽並非著重于對這一歷史成就的描述,而是試圖牽引出藝術家40多年間的全貌,如何廣泛的展開對語法、主題、敘事、象徵與隱喻的藝術實驗,來推進自身的變革,並始終與當代藝術同振共生的關係。

展覽現場

展覽分為7個部分,以“巨作和畫譜”作為開篇,講述劉慶和最為代表的多聲部、多時空敘事的來源。“兩個舊時家庭”中時代與主題的變遷,呈現藝術家如何以小歷史的方式來敘述大歷史的發生。之後,我們又聚焦于劉慶和最為核心的工作:如何展開跨媒介的實驗,以創造全新的故事。直到“白話”系列的出現,劉慶和創造了一種全新的文體,以半日記、半自傳、半口語的方式,打破了文人詩書畫或現實主義的傳統。

展覽現場

“新都市、新繪畫”部分則指向更為重要的轉變,劉慶和開創性的顯現了水墨這一媒介的超越性,它所提供的獨特感受,精準地捕捉了都市的虛像,和同時期的其他媒介相比,更為本質的觸及那個時代特有的“時代情緒”。

展覽現場

在40多年的創作中,劉慶和從未停滯不前,“時間的疏離”亦為我們呈現了藝術家對自我的持續更新,忠實現實,但又不斷的以新的語言和方法捕捉正在身邊流逝的發生。展覽的尾聲,我們選取了劉慶和新舊之作進行回溯,以尋找隱藏在創作背後的藝術家的世界觀與生命觀。

展覽現場

漫長的歷程中,我們可以看到劉慶和最為顯著的幾個特徵:都市系列對於當代藝術的觀念和語言的獨特貢獻;在不同的土壤和媒介中汲取營養,始終將水墨作為當代藝術的前線工作進行考量;獨特的個人口音,以地方性語言的方式,來建構一種全新的繪畫敘事結構;從未更改的現實主義的底色,從象徵走向隱喻,從文人到現代人的轉變。

展覽現場

漫長的歷程,亦為我們重申了一種價值,在劉慶和40多年的創作中,始終以一種變革性和開放性的姿態,保持著永不停息的實驗。在這場實驗之中,他懸置了水墨內部的紛爭,放棄了安全而又正確的地帶,嘗試做錯,追逐先鋒,嘗試將“水墨”作為動詞,而非名詞。幸運的是,他和一代人在40年間,實實在在的推動了中國從“什麼是水墨”到“水墨是什麼”的認識性變革。

於是,我們發現“開放性”的信念,”前衛性“的歷史雄心,在任何時代都至關重要。

《赤霞》,紙本水墨,360 x 800 cm,2024

一、巨作與畫譜

和以往的線索不同,展覽並未以正敘或倒敘的方式來回溯劉慶和的藝術歷程,而是採用雙線敘事的結構,以2006年以來最為代表性的巨幅作品和橫跨40多年的手稿的對比,作為開篇。

《島》,紙本水墨,280 × 500 cm,2013

5張巨幅水墨匯集了劉慶和多年藝術觀念和語言探索的積累,它們環繞在展廳的四週。巨大的尺幅,接近於真實世界的體量,風景在這裡轉化為壯闊的光影與氣象,畫中的氛圍以籠罩的方式帶動著觀眾的心理感受。然而,和傳統水墨的散點透視相比,它的視點又是單一的、現代的,故事一覽無遺,統一在一個視點之下。像是長篇小説中多種時空、人物和命運的疊合,多聲部在同一個空間中發生,成為劉慶和巨幅作品的顯著特徵。

《風·水》,紙本水墨,270 × 500 cm,2010

視角的改變,同樣帶來了感知的變遷。這些畫作,不同與傳統長卷中流動的閱讀感,它提供了一種接近於窺視的感受,仿佛站在高處透過密林看到的一片開敞的湖泊,讓故事多了一層遭遇感,時刻在發生變化。同樣,“留白”在這裡變成故事邊緣的模糊,場景虛化的邊界,為觀看提供了一種阻隔的距離,觀者與畫中人仿佛處在兩個世界,一個闖入者的目光。或許是因為俯視的視角,這些人物顯得更加渺小和壓迫,仿佛命運中的玩偶,人如螻蟻一般有著定數、無助的宿命感。

《臨池》,紙本水墨,360 × 670 cm,2006

和中國傳統的詩歌中的情景不同,《赤霞》有著現實主義和象徵主義的宏大情緒,但在光影的疊合和飄起的熱氣球中,它又多了幾分夢幻的色彩,像是電影,又像是舞臺。然而,畫中的人物卻總是迷茫的、不安的,他們的情感無可名狀的飄忽不定。5張巨幅水墨,在碩大的空間,像是一幕幕戲劇,它們在劉慶和筆下重申了繪畫觀照現實的獨特魅力,它既不是全然的寫實,也不是完全主觀的寫意,它是現實的虛像,時空的魔術,含混的感知,很多時候它比真實本身更接近於事物的感受。

《有魚》,紙本水墨,270 × 500 cm,2006

是什麼造就了這種獨特的視覺感受和心理機制?展廳中心的“畫譜”給出答案,它借用傳統長卷的展出方式,以和巨作中的當代感形成鮮明的對比。近百張手稿,在時間的積累中鋪陳抵達這些“巨作”的路徑:連環畫造就了劉慶和有別於多數水墨藝術家的傳統,對“塑造”情節本身的強調,對“筆”和“線”的頻繁運用,也為之後的敘事性打下了伏筆;素描系列讓我們窺視到藝術家最初的情感,光影和造型如何塑造了時空;各式手稿和底圖,顯露了巨作最初故事的靈感和構思的緣起,場景的確立;臨摹系列又將我們的目光引向藝術家走過的前路,沿襲的資源,中國傳統繪畫對其揮之不去的影響。

《1931》,紙本水墨,55 × 65 cm,2014

二、歷史的檔案:兩個家庭的舊時肖像

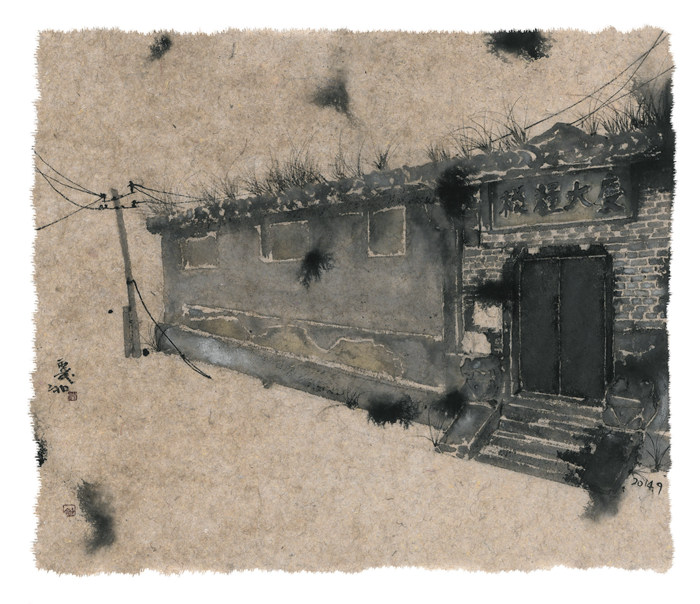

1961年,劉慶和出生於天津一個叫沈莊子的地方,他的祖父靠著開“慶大糧棧”攢下了50間房子的基業。祖父在父親7歲時去世,只有老舊的照片裏才能辨析模樣。解放後,父親成了“朝陽棉布店”的店員,童年的劉慶和在家庭出身一欄中父母便成了是“店員和醫生”,一個由哥哥姐姐五口人組成的舊時家庭。他的父親一生少言少語,經歷再多不公,也都不做評判,舅舅卻與之相反,總是要發表一些觀點。在那個特殊時代裏,舅舅也因此闖了不少大禍。這也成了家族人生的兩種指南,沒態度的爸爸和有態度的舅舅。或者,我們可以把它替換為“沒意義的人生”和“有意義的人生”。於是,這些舊時家族的肖像,亦寄託了劉慶和對過去的評議。

《1953》,紙本水墨,65 × 55 cm,2014

1990年代初,已在中央美院畢業留校的劉慶和,住在王府井宿捨得筒子樓裏。幾年後,美院隨著城市的改變,遷往彼時的“郊區”望京。“都市化”以前所未有的速度,改變著城市和劉慶和的生活,也改變了中國千千萬萬家庭。人們聚會的場景,愛情見證的方式,各式傢具和生活中的器物重新定義了現代家庭的含義。關於人生的困惑和沉重的家庭命運,被一種從未有過的“休閒時光”和“中産生活”所替代。也是那時,劉慶和參加了著名的“新生代”畫展,以近距離的方式描繪身邊無意義的日常生活,並將攝影的非完整性、流逝的午後,定格于“家庭”。

《大娘》,紙本水墨,68 × 51 cm,2014

在這個單元中,我們以小歷史的方式來敘述大歷史的發生。在這些關於家庭的變故中,我們可以看到繪畫與檔案、歷史與資訊,個人與集體之間的關係。畫中人們的位置、坐姿,拍攝結婚照的方式,到人物的服裝、髮型、目光,無不透露著時代的變遷。亦或是那些舊物,水瓶、鏡子中的年華:稍瞬即逝的一陣光影中,蘊藏著光陰之力的偉大與殘酷,生命在虛無時間中的一段逆旅。

《東新街18號》,紙本水墨,55 × 65 cm,2014

或者説,這些由時間和記憶達成的作品,既是繪畫的魅力,亦是一段段檔案,它追溯著個人的記憶,已確認自身的來處,卻無意間牽引出的遙遠的發生,成為時代變遷的佐證,中國近百年巨變中細膩而又溫情的縮影。

《一片葉子-1》,紙本鉛筆,40 × 40 cm,1987

三、語法的實驗

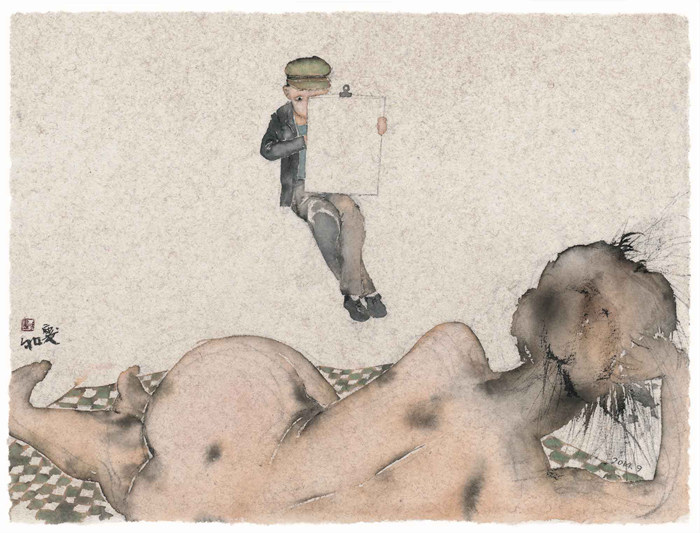

觀念的變革,總是帶動語法的實驗。在展廳的開始,我們選用了一件劉慶和描繪自己寫生場景的作品。這種自傳式的表述,將“講述者”明確為“畫家”,以引向畫家最核心的工作:如何展開藝術語言和語法的實驗,以創造全新的故事。

《寫生》,紙本水墨,51 × 68 cm,2014

在展廳的左手邊,選取了劉慶和一組不同時期的人物肖像,以並列對比的方式顯現作品之間的差異。我們發現在這些同等尺度的肖像中,有著不同的形態和感受,它取決於視點、角度的變化,五官塑造的手法也截然不同,背景的留白與飽滿,人物的髮型與姿態都在加劇著畫面感知的差距。而在另一面墻上,我們精選了一組敘事的推進,從頭像到胸像,從單人的描繪到多人的場景,以顯現劉慶和對“故事”的塑造方式。

《一年之計在於春》,紙本水墨,65 × 55 cm,2014

然而,更為重要的是這面由木板鋪設的墻面,試圖揭示劉慶和作品中多重語法與交錯時空的核心要素,在漫長的創作歷程中對於媒介的廣泛實驗:素描、線描、彩墨、繪畫、雕塑、攝影與裝置,這些廣闊而又多元的跨媒體實驗,成為奠定劉慶和藝術風格的關鍵所在。

《朝陽》,青銅,11 × 7.5 × 15 cm,2019

實驗又總是危險的,它伴隨著可能出現的“錯誤”,並始終需要一種嘗試做錯的精神與行動。或者説,如果安全,劉慶和只要堅稱自己是水墨藝術家,便在水墨中數一數二。然而,當“水墨”不再作為身份的特權,它所給藝術家庇護的福利也隨之消失。但隨之而來的轉機,便是劉慶和擺脫了水墨內部的前衛競爭遊戲,不斷的尋找更為豐富的坐標,他有著水墨畫家少有的雄心,以期許和當代藝術的變革同生共振。

《想法》,紙本水墨,67 × 50 cm,2014

四、成長與自傳

1983年,劉慶和考取中央美術學院連環畫係,當時的考題是:請寫出一個故事並編輯成不少於六幅的連環畫腳本。他描繪了改革開放後生活巨變的故事,主人公是他的舅舅。也是這時,劉慶和喜歡帶有注腳的人生由此開始。

《女生1993》,紙本水墨,65 × 55 cm,2014

在劉慶和之前,水墨鮮有以一種半日記、半自傳、半口語的方式,來描繪一段自我回溯的歷史。“白話”系列無疑是一種的新的文體,它使得水墨不再固步自封于一種文人詩書畫或是現實主義的語法之中,以重新建立觀念-媒介—敘事-意象和隱喻之間的創造性關係。

《左手》,紙本水墨,67 × 50 cm,2014

如何講述故事?如何理解視覺和文本之間的關係?在白話的故事中,劉慶和設置了兩條線索,自己的童年和女兒的成長。像是後現代電影中的多線敘事一樣,交代兩個相隔幾十年的故事。記憶中不解的情緣,童年溫暖人心的酸甜,最終在劉慶和這裡匯合,成為戲中戲,屏中屏。兩種截然不同的童年,亦隱喻著時代和愛的變遷,畫作中他是兒子,也是父親,他經歷成長之疼,也給予成長之愛。

《青春在海河畔》,紙本水墨,65 × 55 cm,2014

“白話”以一種細微而又動人的視角來提取記憶,讓觀眾得以在那些散落的證件、獎狀、課本中察覺無法重返的童年,長眠的秘密,生命中深埋的歡喜。或者説,打動我們的並非故事,而是敘述者藉以繪畫的意象和隱喻,所牽引出的一份無與倫比的柔情。

《拔牙》,紙本水墨,51 × 70 cm,2014

地方性的“白話”,成為這批作品的另一個顯著口音。“白話”源於天津,它是這座港口城市善於交流的特性,冥冥之中也塑造了劉慶和獨特的工作路徑,不斷的與“他者”進行交流。這種“他者”包括地方與都市,傳統與現代,連環畫與筆墨,水墨與當代藝術。雖然,在這個過程中水墨或個體原有的屬性可能會改變,但劉慶和並沒有失去或者欺騙自我的意識,他保留了獨特的口音和水墨的特性,劉慶和的作品便是在這種差異性的張力中産生。

《煙·雲》,紙本水墨,190 × 180 cm,1993

五、新都市、新繪畫

1990年代,中國社會以如今難以想像的速度,發生著翻天覆地的變化。一個全新的名詞“都市”第一次進入人們的視野。都市生活無孔不入,它最大程度上動搖著人們過去生活、慾望、時間感和理想的理解。

《遊戲》,紙本水墨,160 × 100 cm,1993

1990年代,也是中國城市化“青春期”的十年,也因此有了“青春期”的弊病:精神的躁動、情緒的不安、迷茫的現實。這些強烈的社會指徵也為藝術創作帶來了全新的場景:都市的上空、休閒的午後、稍縱即逝的時間、危險而又迷醉的夜晚。

《王先生》,紙本水墨,140 × 120 cm,1994

也是在這個時期,劉慶和從“新生代”開始,建立起自己獨特的藝術觀念與語言,迎來自己的創作的全盛時期和藝術史中的聲名。1993年的《煙雲》,1994年的《王先生》便是其中的傑作,它一方面敏感的捕捉了中國都市化人格最初的情形,另一方也引發了從當代藝術到水墨的一系列文化變革。

《都市上空·日落》,紙本水墨, 180 × 140 cm,1996

作為“都市水墨”的代表,劉慶和將水墨的特質和都市的氛圍進行精準的貼合,它既包含了“都市”和“水墨”兩種形態的特徵,又有著獨立帶有令人驚異的特質。“水”與“墨”模糊和不確定的質感,在寫實繪畫中天然的缺陷,卻在新都市的場景和情形中大放光彩。含混的邊緣線更符合都市生活的視覺特徵,黑白和淡淡的色彩成為城市夜景最好的寫照,水墨所營造的“光影”與“心理情景”恰如其分的貼合了新都市的本質。

《呼吸》,紙本水墨,180 × 140 cm,2001

和哲學、社會學的視角不同,這些作品拓展了現代性感知的含義。它不再是現代都市對人的定義,而是著重于對情景、情形的描述。劉慶和通過水墨這一古老的媒介,在這場時代的巨變之中,發揮了它神奇的作用,和同時期的繪畫、攝影作品中重點對人物狀態描述相比,水墨更有利於對都市化本身情景和感知的表現,劉慶和如洞見般描繪了一種現代社會獨有的“情動”。

《自燃》,紙本水墨,235 × 180 cm,2001

更為重要的是,劉慶和作品的開創性顯現了水墨這一媒介的超越性,它所提供的獨特感受,精準地捕捉了都市的虛像,更為本質的觸及屬於這時代特有的“時代情緒”。與張曉剛的大家庭、方力均的玩世心理、岳敏君大笑的人、毛焰所描繪的迷茫的青年人,一起塑造了那個時代中國肖像的巨變。

《斜陽》,紙本水墨,200 × 200 cm,2021

六、時間的疏離

一組絹本上的小幅人物作品,佔據了左側的墻面。和之前的作品相比,它們多了一些清澈的簡約和時尚的光亮,有著半透明式的質感。説是寫生,它的色彩又不來自於自然,倒像是螢幕閃爍的熒光點。

《黑裙》,紙本水墨,200 × 200 cm,2023

一位時尚的現代女性的肖像引起了我的注意,畫面中色彩流淌的邊界替代了線條成為人物的輪廓,它顯露了劉慶和對時尚和語言進行轉化的強烈觸感。不遠處,幾張大尺幅的人物有著同樣透明的光感,色彩明艷又有些瞬間的渙散,與過往全景式畫作相比,它們只是記錄了一個即將消失的“光點”,一個短促的中景或近景,或是僅截取一個不完整的局部。這些作品,劉慶和創作于近3、4年間,它們意味著劉慶和一次新的轉向,從宏大的社會敘事、集體的症候,轉向一個個與時代有著細微聯繫,卻又試圖自我孤立的摩登的當代人。

《淺水》,紙本水墨,200 × 200 cm,2023

在劉慶和漫長的藝術探索中,很少有“熟能生巧”的典故。他總是與過去熟悉的的經驗保持著距離,不斷的嘗試生成新的可能,以保持某種難得可貴的“生澀感”與“在場感”。也許是從未定格于某個單一的“我”,他的作品風格總是如此的多元而又含糊:傳統水墨中的小品,文人畫的趣味,科技帶來的全新光影,女性的休閒、簡約與優雅,現代社會中普遍的疏離感,充滿想像的魔幻與陌生,在他的作品中反覆交錯。

《不想》,絹本水墨,75 × 75 cm,2023

“時間的疏離”既是這批畫作最為直觀的視覺感受,亦是來自於藝術家對自我的持續更新,源於對藝術家對全新題材的處理,它來自於現實,透過一張張面孔,一幅幅肖像,劉慶和像是一位時代與風尚的忠實觀察者和記錄者。但這些又和現實有著微微的差異,它受惠于經驗,卻又總是試圖以一種全新的經驗,提煉出感性的色彩,來重新捕捉正在身邊流逝的情緒,這便是記錄者之外——畫家的意義。

《流星雨》 ,紙本水墨,220 × 170 cm,1999

七、近作的回想

在展覽的尾聲,我們選取了劉慶和最新的幾件作品和過往的片段進行回溯,試圖勾連出在長達四十多年的線索中,隱藏在藝術創作背後的藝術家的世界觀與生命觀。

《入水》,紙本水墨,170 × 90 cm,2008

四張立式作品分別創作于2008年、2015年和2023年,它們組成了劉慶和獨特的當代風景系列。説是風景,它卻從未在現實中真實存在;説是文脈,它既有別於中國傳統文人山水的精神世界,也區別於西方現代風景裏客觀的物像,它更像是一片含混著理想與劇場的神秘困頓之地。像是某種儀式,雖然它的精神指證並不明晰,我們可以暫且將其理解為幻境中的風景,心理存在的虛像。

《灼日》,紙本水墨,300 × 150 cm,2017

而在另一邊,一張1999年的《流星雨》,一張2017年的《灼日》,為我們展示了兩種現實的姿態,一種是夜晚的都市人在迷茫之中仰望的星空,以尋求自然永恒和不可解的宿命,另一種是灼日之下峭壁上的人岌岌可危的戰栗,一切懸而未決。兩種狀態指向生命中的對立,那種在俯仰之間,永不可解的困頓。名為《愛你》新作似乎為我們提供了另一種解釋,從生命的孕育開始,驕傲與恥感,天真的孩童與亦正亦邪的小丑,總是我們生命中如影隨形的危機,選擇之間從未有終極的答案。直到此刻,我們意識到,無論是劉慶和巨作中的野湖,還是都市中的無休無止的慾望,或是白話裏兒童的理想與成長,它們都不過是沒有彼岸的此刻,生命中投注意義的“徒勞”,註定虛無的“情動”。

《零度》,紙本水墨,306 × 800 cm,2024

然而,這種空無的、詩性的、心理式的描繪,缺乏道理,偏離了可被作為經驗歸納的意義,也因此才接近藝術存在的真正奧秘。展廳的最後,一張名為《零度》的巨幅創作成為展覽的尾聲,它既不狂熱,也不冷漠,像是劉慶和在《白話》中寫道:“我不算是個健全的人,行動起來遲緩失調,思維起來經常跑偏,很難在一條線索上往縱深裏邊探究,易被表面的浮現在眼前的假像左右,拽到了一些漫無目標的,離開初衷的軌跡上閒逛。以繪畫加文字描述,這樣一個看似過時的方式來強調我現時的心性,無非是想在順生的路上找找合適自己滋養自己的道理。期待在老爸那裏得到證明結果無功而返,這其實也意料之中的。而意外驚訝的卻是,積極進取的意義人生和老爸那樣的無意義的人生,對於人的一生來説竟然沒有太大的區別,這是深深觸動我的地方。” (文/崔燦燦)

關於藝術家

劉慶和,1961年出生於中國天津。1981畢業于天津工藝美術學校,1987畢業于中央美術學院民間美術系,1989畢業于中央美術學院中國畫係,獲碩士學位。1992在馬德里康普頓斯大學美術學院訪學,現為中央美術學院教授、博士生導師。劉慶和的作品廣泛展出於世界各地的美術館,包括中國美術館、北京民生美術館、上海美術館、上海當代藝術博物館、上海寶龍美術館、廣東美術館、何香凝美術館、深圳美術館、浙江美術館、山東美術館、南京博物院、武漢合美術館、北京畫院美術館、北京松美術館、今日美術館、深圳關山月美術館、深圳畫院、香港大學美術博物館、法國巴黎大皇宮、倫敦薩奇美術館、柏林漢堡火車站現代美術館、德國格平根美術館、德國柏林國家博物館、美國查森美術館、奧地利維也納 MUMOK現代美術館、西班牙馬德里孔德杜克宮、匈牙利德布勒森美術館、澳大利亞國家博物館、澳大利亞吉朗美術館、墨西哥塔馬約現代藝術博物館、巴西庫裏蒂巴博物館、日本福岡亞洲美術館、日本東京藝術大學、馬來西亞國家美術館等。他曾獲得第八屆AAC藝術中國年度水墨藝術家大獎,上海證券報年度金藝術家獎,《藝術財經》2013年度水墨藝術家獎。他的作品被國內外眾多美術館、重要機構和個人收藏。

關於策展人

崔燦燦,策展人,寫作者。

展覽現場