《博杜安·德·蘭努瓦肖像》(Portrait of Baudouin de Lannoy,1388/89-1474),揚•凡•艾克,板面油畫,1435/40,翻拍自特展現場

撰文_李宛潸

當細節重新呼吸

在修護過程中,柏林畫廊的研究人員對畫作進行的是徹底的技術檢查,除了檢查表層與凡尼斯層之外,更深層的顏料、草圖線、支撐與底板都在研究範圍內,立體顯微鏡、放射線照相等高科技手段一應俱全。這麼一通操作後,研究人員甚至發現特展現場的另一幅原作《博杜安•德•蘭努瓦肖像》與《紅帽男子肖像》使用的畫板木材取自同一棵樹。

佛蘭芒貴族博杜安·德·蘭努瓦是菲利普三世任命的駐英大使,他是當時最尊貴的金羊毛騎士團的一員,肖像畫中珍貴的天鵝絨金織錦長袍、金羊毛勳章大鏈章都是他身份和地位的象徵。揚•凡•艾克應該與博杜安•德•蘭努瓦比較相熟,二人作為菲利普三世的使團結伴“出差”過不止一次。

同“紅帽”存在的問題類似,“黑帽”也被厚厚的陳舊泛黃的凡尼斯層覆蓋,覆蓋遮掩的潤飾則導致斑點出現。

左圖:白色剪頭指向紫外線檢測下的陳年重繪顯示;右圖:紫外線檢測對比圖,左側為清漆去除前,右側為清漆去除後

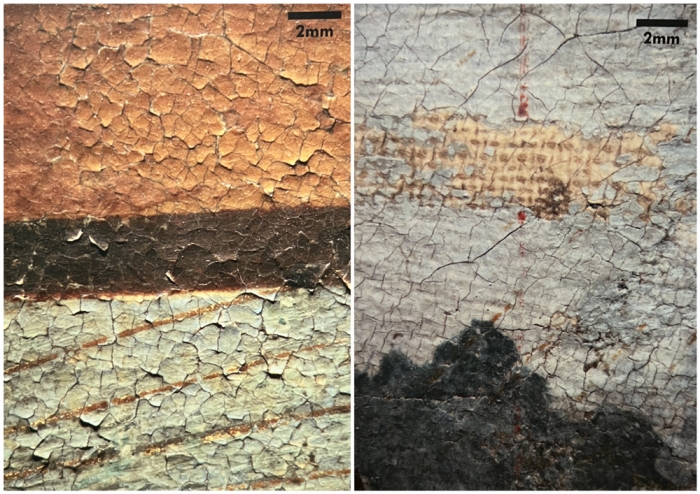

通過初步檢查,研究人員發現顏料層之上至少有五層凡尼斯,只有面部區域的凡尼斯層在早期修護時被移除過。而在這些凡尼斯層中,又能看到來自三個不同時期修護時留下的大範圍潤飾痕跡。另外,板面油畫因為是在木材上作畫,在漫長的歲月中,溫度和濕度會引發木板出現膨脹、收縮等變化,顏料層因而會跟著板面的變化出現浮起、龜裂、剝落等狀況。

紫外線檢測顯示圖,1-6為原始顏料層,7-14為後人添加的清漆及重繪部分

“黑帽”的修護程式與“紅帽”類似,老舊頑固的凡尼斯層率先被清除,不過為了保護顏料層,研究人員將一部分年代更久遠的、幾乎無法溶解的凡尼斯保留了下來。依舊類似“紅帽”的狀況,即便是僅僅去除部分凡尼斯,作品的觀感已得到巨大提升。

上圖:修護前;下圖:修護後

在去除凡尼斯的同時,易溶的潤飾也需要被移除,不過年代更久遠的潤飾因為與背景相混合,需要在一個單獨的步驟中溶解。當潤飾被除去,長袍再次展現出非凡的色彩,無數細膩柔軟的海狸毛沿著帽子輪廓呈現出來,柔軟鮮活仿佛觸手可及。先前被遮蓋多年的鼻子山根處的疤痕和眼部皺紋也跟著重見天日,揚•凡•艾克無與倫比的精湛細節重新開始呼吸。

中圖:白色剪頭指向鼻子山根的疤痕;下圖:去除清漆後,眼部區域的皺紋細節重現

以布魯日為代表的低地地區的繁榮使得肖像畫不再是富貴階層的專利,隨著尋找個人身份認同的人文主義思想在新興階級中蔓延,民眾對肖像畫的需求與日俱增。在市場上備受追捧的揚•凡•艾克可謂是15世紀初肖像畫的先驅,他將古典作品中的四分之三視角肖像風格復興併發揚,這一風格很快傳遍歐洲,影響力跨越阿爾卑斯山遠至文藝復興正逐漸興起的義大利。

在20幅揚•凡•艾克現存作品中,有9幅是四分之三視角的肖像,柏林畫廊擁有其中2幅,即上文中的“紅帽”和“黑帽”,均在本次特展現場。而在9幅特展現場作品中,其中5幅是世俗肖像,僅有11.8cm×8.8cm的《男子肖像》出自揚•凡•艾克工作室,這種尺寸袖珍的獨立肖像因為便於攜帶而流行于15世紀早期。

《男子肖像》(Portrait of a Man),揚•凡•艾克工作室(Jan van Eyck,Werkstatt),約1425-40,板面油畫,拍攝于特展現場

特展現場的《手持康乃馨的男人》直到19世紀末仍被認為出自揚•凡•艾克之手,事實上它只是揚•凡•艾克遺失的一幅畫的摹本。摹本已能角逐最佳肖像,不敢想像揚•凡•艾克的原作會是何等生花妙筆。

《手持康乃馨的男人》(The Man with the Pinks),臨摹自揚•凡•艾克,約1520,板面油畫

特展現場最後一幅世俗肖像的主角是法國公主邦妮·達圖瓦,她是菲利普三世的第二任妻子,可惜婚後一年就離世了。她的單人肖像沒能流傳至16世紀,因統治階層所需,後人只能根據揚•凡•艾克作品中邦妮·達圖瓦的形象完成這幅肖像。除了柏林畫廊的藏品,至少還有另外四個版本為人所知。

《邦妮·達圖瓦》(Bonne d'Artois,1396-1425),佚名,16世紀下半葉,板面油畫,拍攝于特展現場

當想像成為畫作

除了以上5幅肖像外,特展現場還有一幅宗教畫其實也算是“肖像”,主角是耶穌。這幅畫遵循了中世紀盛期常見的聖像類型,風格上也很接近揚•凡•艾克的作品,上面甚至還有他的簽名和日期,但據研究結果顯示,這幅作品是在揚•凡•艾克離世60多年後完成的。

《聖像》(The Holy Face of Christ),臨摹自揚•凡•艾克,約1500,板面油畫,拍攝于特展現場

特展現場另一幅與耶穌相關的宗教畫倒是很可能出自揚•凡•艾克之手,雖然因存在爭議而被暫時判定為工作室作品,但根據紅外線反射映像顯示出的金屬點技術以及多變的細度筆觸,均是揚•凡•艾克繪畫的典型特徵。早在1960年代,德國已開始將紅外線反射映像技術應用於古代畫作的修護與鑒識工作中。

左圖:《耶穌受難》(The Crucifixion),揚•凡•艾克工作室,約1430/40,布面油畫;右圖:紅外線反射映像下的局部細節

如果《耶穌受難》真是揚•凡•艾克的手筆,那麼將是他唯一倖存的布面油畫。而且根據研究顯示,這幅畫竟然是從板面轉移到布面上的。這項高風險的轉移操作需要將原先的木板完全從作品背面移開,再將超薄的畫層重新安置於布面上,X光線攝影顯示出畫布中的裂紋和折痕,這些都是很典型的由於畫布曾經被捲起存放而形成的損壞。

在X光線攝影中能清晰看到《耶穌受難》“傷痕纍纍”,顏料層受損嚴重,部分區域已裸眼可見呈浮起、龜裂狀,甚至剝落。

修護前的《耶穌受難》局部放大,左圖:十字架橫樑區域的浮起及龜裂狀況;右圖:天空與血滴區域的剝落狀況

對於“脆”成這樣的畫作,凡尼斯在一定程度上能穩定住鬆散的涂層,但越來越黃那畫兒還能看?所以同“紅帽”和“黑帽”一樣,在修護中遇到老凡是肯定要清理的。只是處理這幅《耶穌受難》的凡尼斯層更不易,在泛黃的光油被清洗掉時,必須立即分區域對顏料層進行新的鞏固。

正在清理凡尼斯層過程中的《耶穌受難》,翻拍自特展現場

與揚•凡•艾克的板面油畫相比,修護完工依舊無法掩蓋《耶穌受難》這幅布面油畫“羸弱”的狀況,不過修護前後的對比依舊是顯而易見的。只能説,確實盡力了。

上圖:修護前;下圖:修護後

研究人員還發現兩個有意思的點,一是通過研究顏料收縮時留下的痕跡,可以判斷出揚•凡•艾克在這幅畫的局部區域使用了濕畫法(wet-in-wet)。二是檢測得知畫作中藍色部分的成分和色素沉澱各不相同,背景中的群山用的是石青(azurite,藍銅礦),聖母的裙子則是群青(Ultramarine),這種象徵尊貴的聖母專用色號的原料“價值可達等量黃金十倍”。

上圖:濕畫法區域(畫面左側樹與群鴉);下圖:聖母與群山的藍色對比

關於《耶穌受難》還有最後一個知識點,注意看畫面右側,天空中出現了月亮,揚•凡•艾克是最早一批對天體進行現實描繪的藝術家。這幅作品的意義不止如此,當它的摹本在15世紀展出於威尼斯後開始被廣泛複製,出現了各種臨摹和改編版本,對義大利藝術的發展産生了巨大影響。

如果説《耶穌受難》是否由揚•凡•艾克本人所作還有爭議的話,《教堂聖母子》則是板上釘釘出自凡•艾克本克。

《教堂聖母子》(The Virgin and Child in a Church),揚•凡•艾克,約1437/40,板面油畫

《教堂聖母子》被公認為是揚•凡•艾克最優秀的作品之一,柏林從購買它的1874年起就拿它當寶貝供著。供了三年,寶貝被偷了……好在12天后被歸還,但少了最外層的畫框。當時,人們認為被歸還時附在畫上的畫框是被盜後新增的,但在近年來的技術檢查中發現,1877年被盜回歸後的畫框的年齡也很“老”,雖然最原始的刻有銘文的畫框再未被找到。當前的作品整體由三層組成,夾在中間的原始橡木畫板已減薄至僅有1-2毫米,背面則配有一個支撐木架。

整幅作品面板分為三層,1為畫框外架,2為原始橡木畫板,3為背部支撐板

下面又到了展現真正技術的時刻。

專長研究早期文藝復興繪畫的美國藝術史學家米勒德·梅斯(Millard Meiss,1904-1975)説揚•凡•艾克“捕捉光的輝煌及微妙在西方藝術中是無與倫比的”。在早期尼德蘭繪畫之前,聖光是如何被描繪的?重點通常被放在物體本身,而不是光線照射到物體上的效果,比如聖光照到蘋果,直接把蘋果涂成金蘋果,完事。揚•凡•艾克卻是自古以來第一位能夠描繪出不同材質表面光效的畫家,閃亮的金子、透光的玻璃、耀眼的織物……他抓住了光,並輕而易舉地把光線的飽和度及漸變“封存”入畫。

在《教堂聖母子》中,揚•凡•艾克僅靠顏料就創作出了聖母金冠上珍珠和寶石的光芒。不過研究人員通過立體顯微鏡檢測,發現窗戶附近的光區使用了銀箔,這一複雜運用應該是源自另一項古老技術。

右上:聖母皇冠上珍珠和寶石的光效;右下:通過技術研究,作品中被發現使用銀箔

揚•凡•艾克的“光技”不僅藏在的細節中,更在畫面整體。《教堂聖母子》中描繪出了陽光射入教堂內的光影效果,類似這樣的操作在同期任何其他畫作中從未出現過,要等到17世紀的荷蘭黃金時代繪畫才會再次相遇,倫勃朗(1606-1669)和維米爾(1632-1675)都是兩百多年以後的人物了。(本文配圖除*星標外,其餘作品均為作者拍攝自展覽現場)