導言:

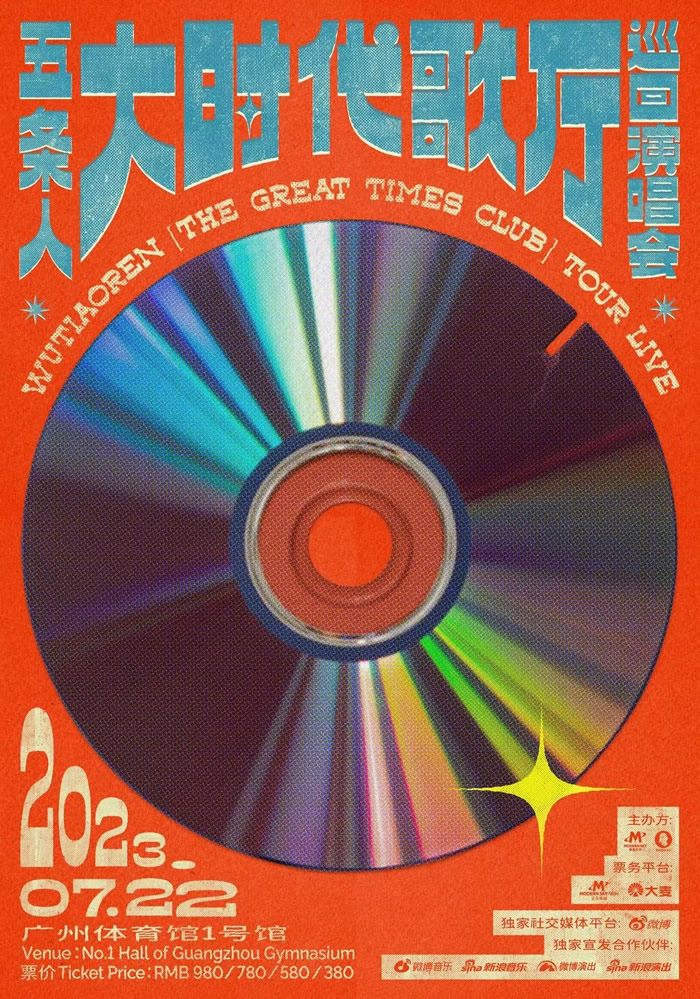

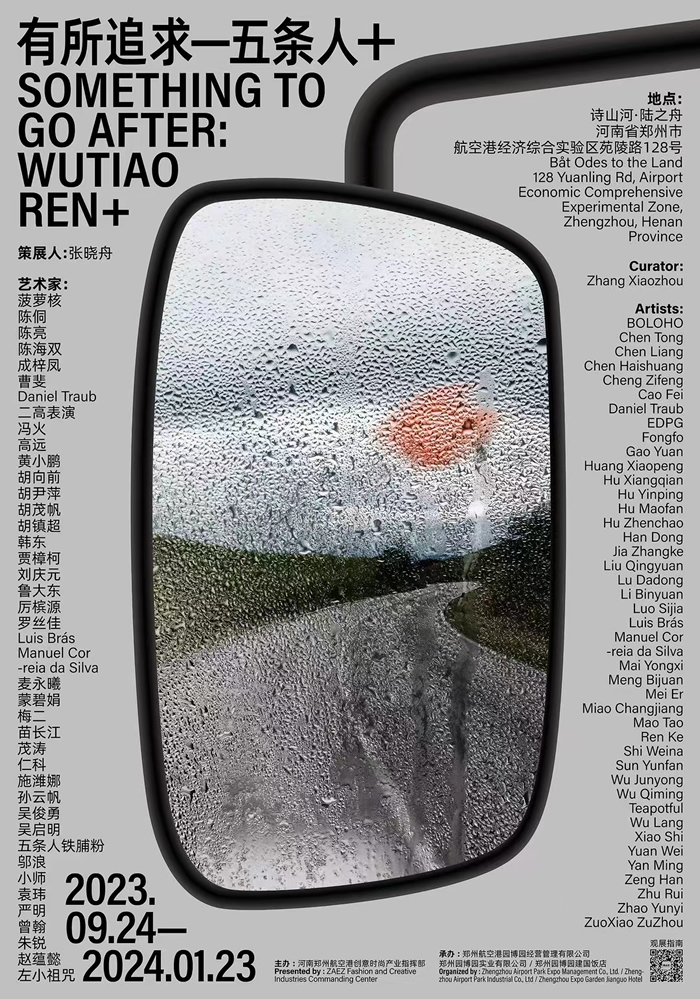

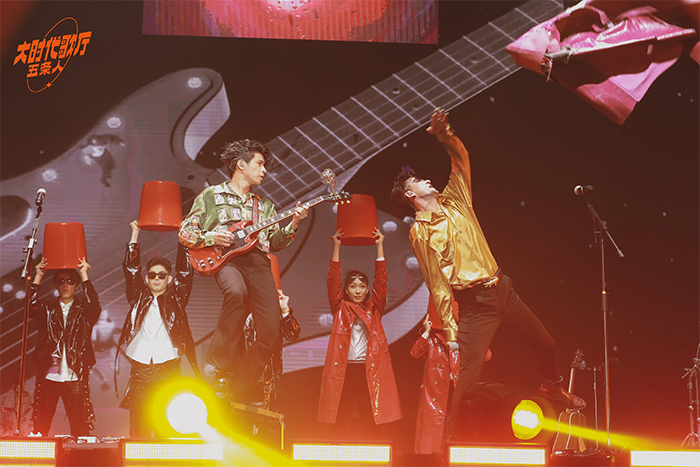

2023年,作為一支搖滾樂隊,五條人和當代藝術緊密連結,2023年7月22日,五條人在廣州體育館舉辦“大時代歌廳演唱會”,藝術家曹斐擔任演唱會的藝術導演。9月24日,“有所追求:五條人+”藝術群展在鄭州航空港區園博園“詩山河”開展,眾多藝術家參展,最近剛剛落幕。而“大時代歌廳”演唱會今年也有望繼續開張。

近日,藝術中國記者採訪了評論家張曉舟,作為《有所追求:五條人+》的策展人,以及五條人“大時代歌廳”廣州演唱會的總策劃,他分析和探討了“五條人與當代藝術”、“五條人與商業”等問題,並借此分析了一些當下具有普遍性的文化現象。

海報創意:曹斐

海報設計:鬍子設計工作室

在關閉的商場和臨時美術館之間飄蕩

藝術中國:看完鄭州這個展覽後,我感覺五條人就像一棵大樹,這些年枝枝蔓蔓已經生長出各種枝杈。從我在碧山工銷社第一次看到五條人士多店裏的唱片和海報、衣服,到鄭州這個《有所追求》群展,視覺的跨度和衝擊力很大。你是如何處理這個展,和左靖策展這個“從空間到地方”大展的關係的?

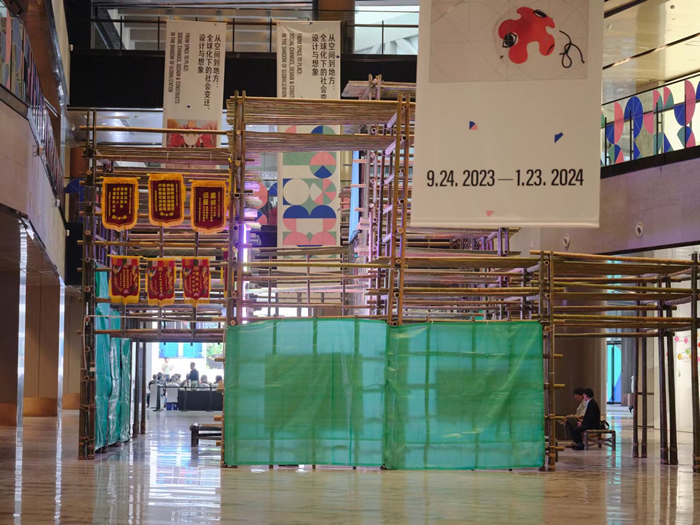

張曉舟:左靖總策展的總主題是“從空間到地方”,包含了十個不同展覽,而《有所追求》是其中最大的一個展,幾乎佔據了整個一樓。我想這個總主題多少是源於兩本名著:愛德華·雷爾夫的《地方和無地方》和段義孚的《空間與地方:經驗的視角》。而這個大展最特別之處在於,它是在一個建成沒幾年就關閉的大商場裏做的,也就是説,把一個關閉的大商場變成一個為期五個月的臨時美術館。按愛德華·雷爾夫的概念,商場是典型的“無地方”,而現在被藝術轉化為一個奇異的“地方”。

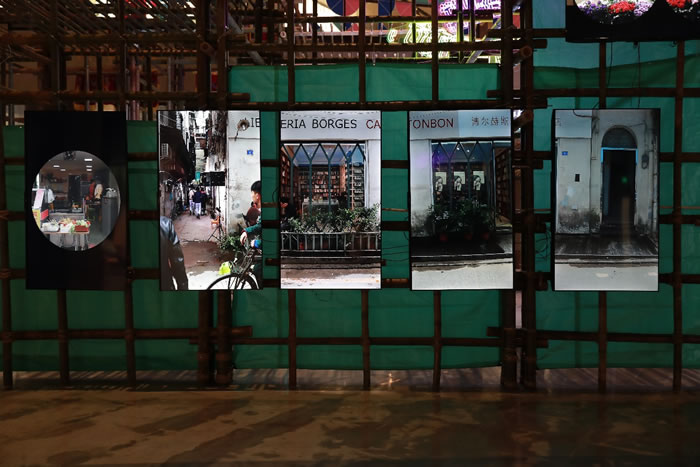

“有所追求:五條人+”展覽現場,2023年9月,詩山河·陸之舟,攝影:朱銳

我邀請了厲檳源近年的一個行為錄影新作《建造美術館》參展:厲檳源去南京一家新建中的美術館當建築裝修工人,拍攝自己當建築工人的勞動過程以及閒暇的表演,這個有趣的作品故意混淆和調侃藝術和生活之間、藝術家和民工之間、以及上流階層和底層之間的身份關係。這當然也和五條人某些歌曲和自身經歷有所呼應,但我選擇這個作品,更多的還因為它非常契合“從空間到地方”的主題——建築裝修工人也和藝術家一起,建造了這個臨時美術館,厲檳源這個作品的布展過程,也是藝術工作者和工人一起合作完成的。

厲檳源《建造美術館》(2020),靜幀,由藝術家供圖

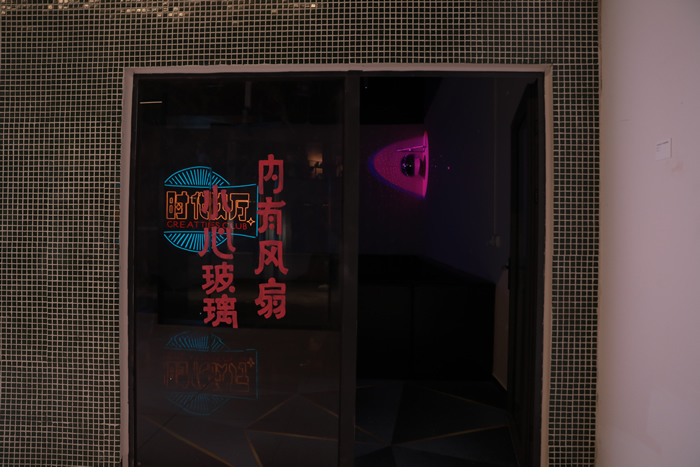

另外,展覽中還赫然出現了貌似與藝術毫無關係——如果不是對立的話——的、五條人拍的品牌廣告片。實際上有些品牌或品牌代理廣告公司不理解這樣的做法——在藝術展覽上播放商品廣告,他們沒有同意參展。這是個非常自然的玩笑,雖然把商場變成了美術館,但它原本就是個商場。如果一個空間兼有美術館和“大賣場”的雙重功能豈不是更好?我本來希望可以真的打通藝術和生活,也就是説,你真的可以在夢幻麗莎髮廊洗頭理髮,可以在“大時代歌廳”唱K,甚至可以在這裡吃飯喝酒,可以在這裡盡情消費。也就是説,夢幻麗莎髮廊並不是一個藝術空間或藝術裝置,它就是一個現實中的髮廊。當然,限于法規和環境條件這無法實現。

《夢幻麗莎髮廊》,2023年9月,詩山河·陸之舟,攝影:波妮

《大時代歌廳》,2023年9月,詩山河·陸之舟,攝影:三金

這個展唯一的遺憾是地方偏遠了一些。但在大城市的市區,也很難找到如此理想如此特別的大商場空間,來做這樣豐富的展。

現在展覽結束了,這個臨時美術館的使命結束了,即將變回一個空空蕩蕩的商場。我不知道它未來的功能和命運。“地方”與“無地方”、“空間”與“地方”之間的關係,是懸而未決的、矛盾的、開放的。這也符合中國城市發展規劃的特徵——“臨時性”和“多變性”。形而上一點説,人類在自己建造的龐大空間,往往只是迷茫的過客,而所謂“藝術”的作用是好歹幫助我們延展一段精彩的記憶,珍藏一段情感。

問題的核心在於+號

藝術中國:展覽中,五條人和電影、文學、當代藝術、設計等不同領域的藝術家合作了很多有意思的作品,您説過這不是“跨界”,只是相同或相通主題的不同形式的表達。您能再談談“五條人+”這個概念嗎?

張曉舟:還是用策展前言中的一段來回答這個問題——這並不是一個關於“五條人”的創作展或文獻展,而是一個天馬行空的邀請展,“五條人”在這裡,既是對話的對象,合作的對象,又是符號和題材本身,而與五條人同時代、在創作主題和題材上相契合、相呼應的藝術家及其作品,也在此共振。“五條人”在這裡遠不僅僅是一支搖滾樂隊,遠不僅僅是茂濤和仁科,“五條人”更像是一個觸發器,一條精神線索。大家面對的,是此時此地同一個現實世界。

“從空間到地方”展覽開幕日論壇“有所追求:藝術何以當代”(從左至右分別是參展藝術家鄔浪、厲檳源、胡尹萍、魯大東、陳侗、仁科、茂濤、朱建林、以及策展人張曉舟),2023年9月,詩山河·陸之舟,攝影:波妮

有一些是五條人和其他合作藝術家合作的作品,有的是老的,例如仁科2008年參與的胡向前的行為錄影,例如和黃小鵬、和陳侗的合作,和曾翰、和嚴明的合作。有的是新的,例如吳俊勇用五條人傑作《一些風景》為配樂所做的怪力亂神的動畫神作《一些風景們》。

胡向前,仁科《兩個男人》(2008),行為/錄影/照片,詩山河·陸之舟,攝影:三金

從左至右:曾翰《超真實風景,廣州新港西路》(2004),曾翰《超真實風景,廣州珠江新城》(2006),嚴明《在碼頭》(2020),嚴明《在碼頭》(2020),詩山河·陸之舟,攝影:三金

《一些風景們》,動畫:吳俊勇,音樂:五條人,2023年9月,詩山河·陸之舟,攝影:波妮

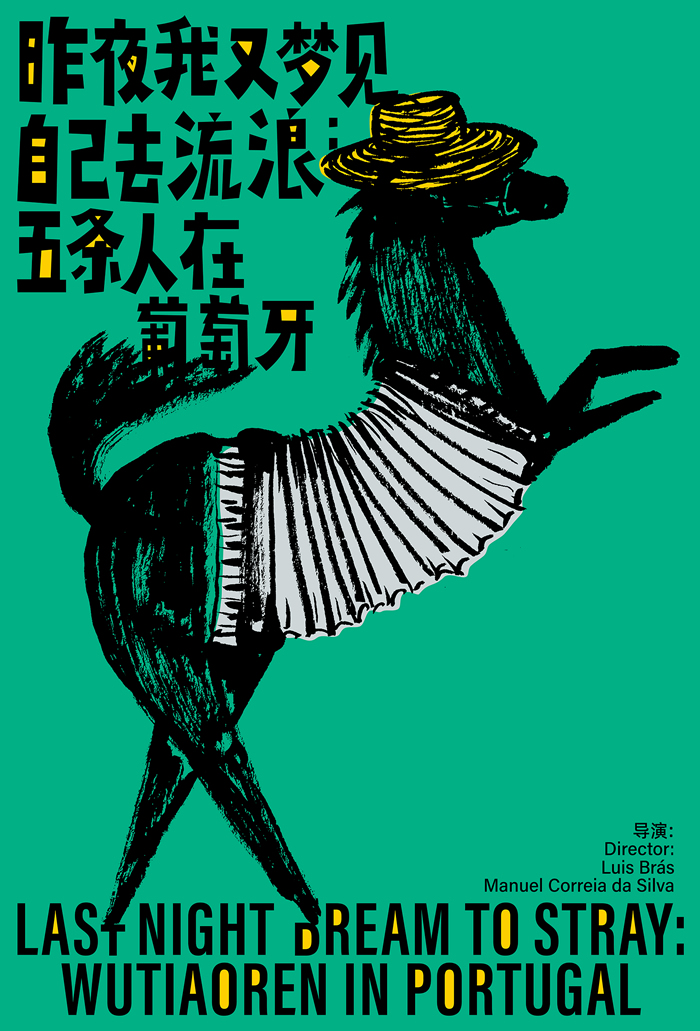

紀錄片《昨夜我又夢見自己去流浪:五條人在葡萄牙》,海報設計:鬍子設計工作室

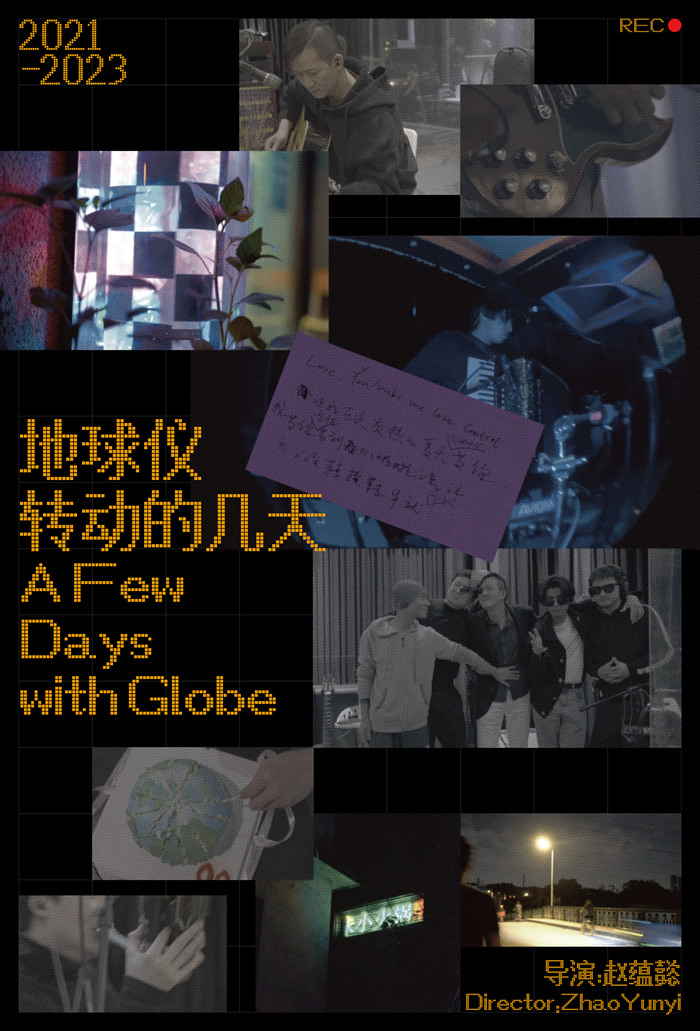

紀錄片《地球儀轉動的幾天》,海報設計:鬍子設計工作室

但這個+號,遠不僅意著藝術家彼此的合作,它強調不同藝術家作品之間的互文性,例如曹斐早期的《誰的烏托邦?》,這個作品和五條人關於工廠和打工仔打工妹的有些歌,是大致同一個時代、同一個地域環境的産物。而邀請胡尹萍和仁科的媽媽蒙碧娟合作,則是延續了胡尹萍原有作品的“家旗”計劃,可以視為“家旗”計劃的海豐版、仁科家族版。

曹斐《誰的烏托邦?》(2006),靜幀,由藝術家供圖。鳴謝:維他命藝術空間及Sprüth Magers

仁科和母親蒙碧娟在“有所追求:五條人+”現場,詩山河·陸之舟,2023年9月,攝影:波妮

不過,我們要避免把“地方”理解為“鄉愁”或“傳統”。比如我也邀請了阿茂的哥哥胡茂帆拍的一組照片參展——《灰野敬二在海豐》。灰野敬二是個前衛音樂家,他去海豐買的鑼,後來用在一個作品上,完全是去掉了原先樂器的功能的。

灰野敬二在海豐。攝影:胡茂帆。

這個+號,要+的,可以是一個綿延不斷的藝術家和作品,要+的當然也可以是觀眾和聽眾,所以這不是所謂“跨界”那麼簡單,作為一個“群展”,這個“群”不僅僅指藝術家群體,它也有公共藝術的意味,+號後面是省略號……意味著更開闊的啟發性。所謂“同氣相求”。

正因為五條人作品具備足夠的質和量,也具備多樣性,而仁科和阿茂的經歷在大時代背景下既獨特又典型,同時“五條人”已經成為一個流行/大眾文化符號,所以他們值得+,配得上+,這個+號,份量是很重的。

換成別的搖滾樂隊或歌手,當然也值得這樣的+號,比如二手玫瑰,比如已成歷史的頂樓的馬戲團。但這樣的名字非常稀少。

這個+號,也意味著“問題意識”,雖然我和五條人曾經長期共事,但並不能説我是為了五條人策了這麼一個展,應該説我是召喚了一些問題,將五條人的作品、將作為符號的五條人,放到一個限定的、特定的時空環境中,和更多藝術家的作品串聯起來,去一起跟時代對話,把這些問題告訴大家,而大家也去思考和回答這些問題。

海報設計:鬍子設計工作室

流行文化遺産與後視鏡藝術

藝術中國:展覽的主視覺是“後視鏡”,在一個超速發展的時代,您也曾經説過“落後”在這個語境裏並不是一個貶義詞。您怎麼看所謂的“向後看”?

張曉舟:胡鎮超設計的這個後視鏡主視覺,簡單直接有力,這張海報最近入選了廣州設計三年展。

煙雨淒迷的後視鏡中,南國城鄉公路上一掠而過的塑膠袋,這既是人們熟視無睹的現實場景,又具有顯而易見的象徵性。

觀眾與“有所追求:五條人+”主展廳入口處的“後視鏡”拍照留念,2023年9月,詩山河·陸之舟,攝影:朱銳

我們誇讚一名球員的視野——“就像腦後長了眼睛”,比如哈維曾經讚美伊涅斯塔的球風,説那是“一種後視鏡的藝術”。向前走,又向後看,我以前説過,要“永遠落後於時代”,但是只落後時代半目,不能落後太多,和時代對弈的棋局。只有落後於時代,你才能多少看到嘩啦啦從身邊疾速駛過去的時代,到底長什麼樣。同時,又能看見、乃至撿到,它身後所遺落的東西,而一回身也容易看清楚自己身後的追兵,或者掉隊者。

縣城或鄉鎮文化的有趣在於,它依舊保存大城市早已不流行的一些流行文化,賈樟柯的電影就是典型,八十年代的流行歌舞以及服飾在他電影裏總是陰魂不散,我稱之為“流行文化遺産”,而五條人的某些歌,也有一股“流行文化遺産”氣質——但這與“復古”不同,“復古”是“潮”,是時尚,而“流行文化遺産”是“流”——是長河沖刷過後留下的斑駁嶙峋的時代紀念碑。

這也是一種“後視鏡藝術”,是透過這一後視鏡去面對現實,由遠及近、由近及遠地擁有大時代的視野。

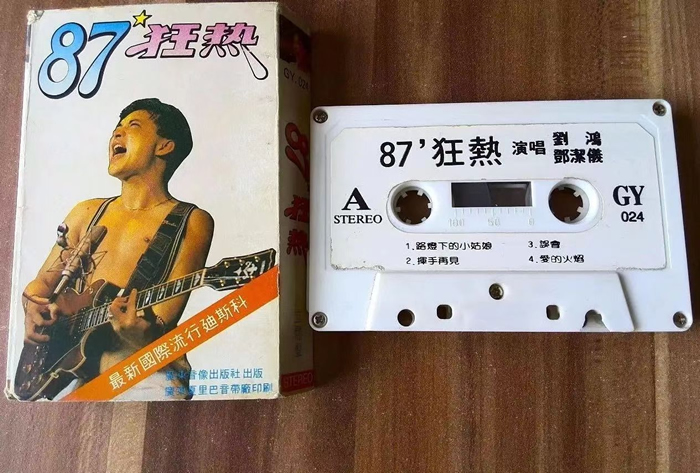

2000年的電影,賈樟柯以狂熱的1987年迪斯可勁歌《站臺》來命名。而二十幾年過去,仁科又重新翻唱《站臺》,三個時代在同一個站臺會合,由95後年輕藝術家趙蘊懿創作的仁科《站臺》MV,又刻意重返世紀初的低科技像素風遊戲風,來混搭當下網際網路時代的彈幕,以及無孔不入的戶外廣告。

《87狂熱》,廣東音像出版社,1987年

賈樟柯電影《站臺》,2000年

仁科《站臺》MV,MV導演:趙蘊懿,2023年

不管是《平原上的摩西》、《漫長的季節》,還是《繁花》,其實也都是“後視鏡藝術”,其背後是驚心動魄的大時代。從這個意義講,我把五條人相當一部分的創作,也歸入這一“後視鏡藝術”浪潮。這裡就不展開了。

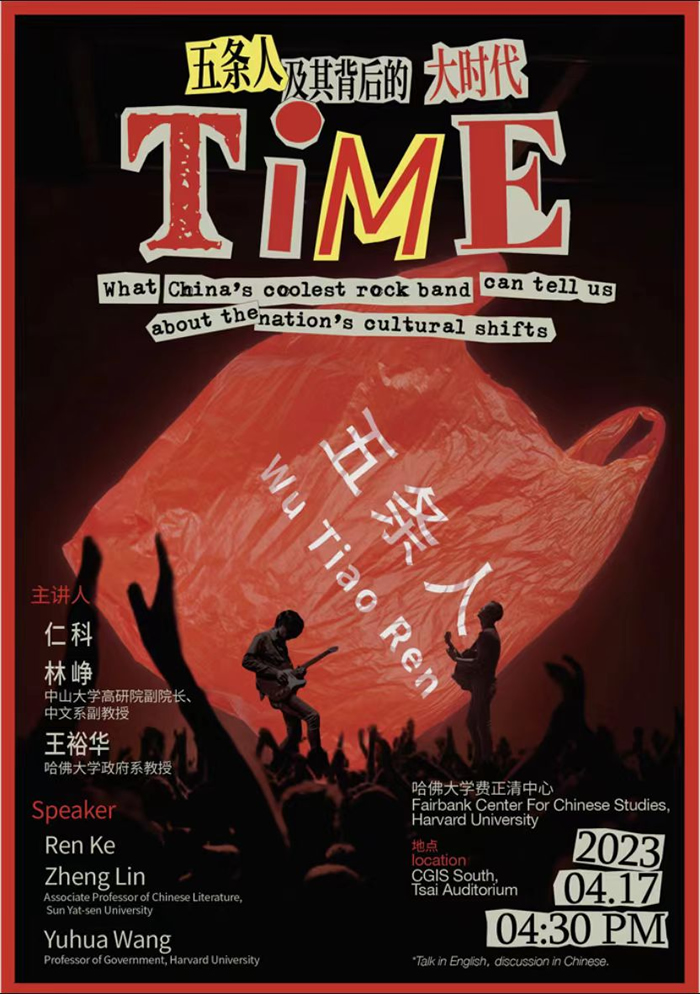

去年,哈佛大學費正清中心的訪問學者林崢老師邀請仁科去一起做講座。林崢關於城中村與五條人關係的研究角度很有意思,不過,我不太同意她採用的理論框架——“未完成的現代性”,這還是過於線性歷史發展思維了,也稍有西方中心主義之嫌。

仁科在哈佛大學講座“五條人及其背後的大時代”,2023年4月

五條人在耶魯大學講座“廣東快車:五條人與全球在地化浪潮”,2023年11月

這輛車並不是行駛在以“現代性”為終點的筆直的公路上。後視鏡裏,是混雜、混種、混搭的景觀。

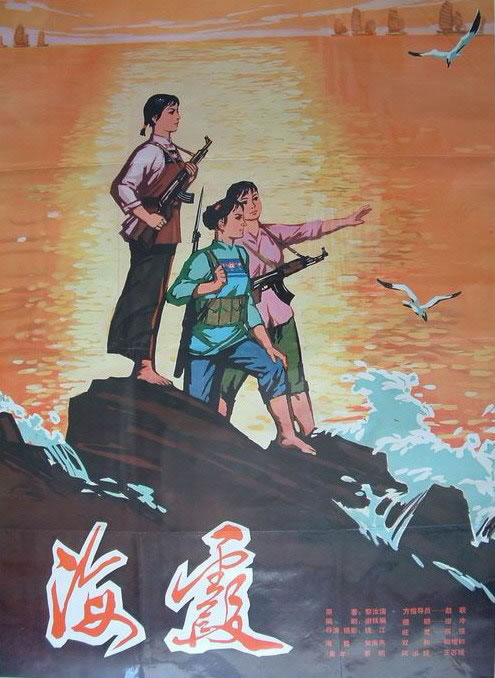

有一次,我在陳侗的畫室看到一張畫,叫《音樂的未來》,其原型來自1975年的海島漁民/民兵題材電影《海霞》,只是,他把槍換成了吉他——《有所追求》中那位發家致富之後的阿兄,雖不能至心嚮往之的吉他。

陳侗《音樂的未來》,由藝術家供圖

電影《海霞》海報,圖源網路

在這裡,1975被2023重新回收利用,一把推向了未來,這是“未完成的現代性”還是“繼續革命”?或許,它只是刻畫了庸常垃圾時間中的一個烏托邦時刻。

全球南方的南方戀曲

藝術中國:我注意到展覽上有五條人和陳侗、黃小鵬、劉慶元、胡向前合作的作品,而曹斐則是“大時代歌廳”演唱會的藝術導演,大時代歌廳演唱會還和“二高舞團”完美合作。還有鳳梨核、胡鎮超等,他們都來自廣東,如何看待這種廣東地域共性和共鳴?

張曉舟:2003年威尼斯雙年展,侯瀚如以“廣東快車”為之名,組織了廣東藝術家群體的集體亮相。“廣東”和“快車”聯繫在一起,當然是因為“廣東”這兩個字就代表了全球化方興未艾的中國高速發展現實。後來,順理成章地,“珠三角”也成為一個強悍的當代藝術和文化的符號和場域。

不過今天,是否還可以、還有必要強調廣東當代藝術的地域性和群體性,這可能要打個問號。我寧可説成是藝術家個體對同一時空環境作出的靈犀相通的反應,例如,五條人的一些歌,和此前九十年代末陳侗的水墨、劉慶元的木刻,頗有契合之處,他們都刻畫沸騰的街頭生活……。

劉慶元《要有所追求》,詩山河·陸之舟,攝影:波妮

陳侗《小街風情》(2018),六屏錄影,詩山河·陸之舟,攝影:三金

黃小鵬《總是以塑膠的激情吸吮了無限》,裝置(洗手間吸泵),由馮火重置,詩山河·陸之舟,攝影:朱銳

胡鎮超《五條人演出海報》,詩山河·陸之舟,攝影:波妮

DanielTraub《小北路》,詩山河·陸之舟,攝影:三金

《Canton Express》音樂連結

當然,還有一個概念,是如今變得無所不在的“全球南方”,而在大時代歌廳和“有所追求:五條人+”的策劃前言中,我都用了一個句子——“全球南方的南方戀曲”,《南方戀曲》是五條人一首有意把時代背景推回到上世紀末的普通流行金曲,“南方戀曲”深情款款的個體抒情,也就柔化了堅硬的集體的“全球南方”。

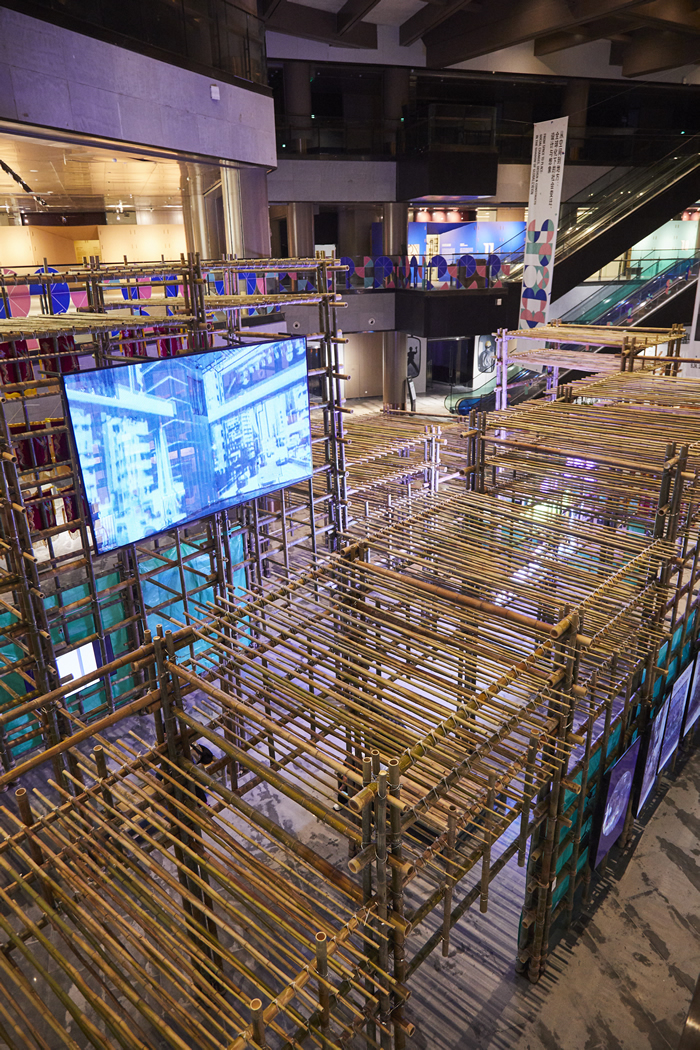

把一個“未完成”的工地變成嘉年華

藝術中國:這次展覽很多場景設計很有意思,尤其是竹城寨和竹站臺。比如觀眾在廣州藝術小組“鳳梨核”設計的展覽空間竹城寨裏看短片作品,在竹站臺看賈樟柯的《站臺》和仁科翻唱的八十年代金曲《站臺》的MV,就仿佛在工地裏看錄影片的感覺。鳳梨核近年很活躍,也參加過卡塞爾文獻展,您當時是怎樣想到與他們合作?

張曉舟:鳳梨核和馮火,有同一個靈魂人物朱建林,他負責這次展覽的空間設計。

“城寨”,在粵語的語境,也是“城中村”的另一種説法。從“城寨”到“站臺”,既是對舊時代的浪漫溯源,又是對消費主義空間的佔領,這既是巨型的裝置,又是特殊的藝術空間,也是商場中供人閒逛和休憩的公共空間。

當然,它也像建築工地,而曹斐在大時代歌廳廣州演唱會舞臺上,也設置了建築工地場景,搭建了竹棚架。

竹子,是這個展覽的核心材料,核心意象。鄭州一帶不是産竹的地方,從運輸和可持續發展的角度看,可能不是那麼因地制宜,但在一個光滑硬朗的現代商場搭建竹城寨,這種突如其來的戲劇反差,非常契合展覽要表達的主題調性——這是一個前現代和後現代混搭而成的超現實主義迷宮,上面挂滿錦旗——那是樂迷送給大時代歌廳演唱會的錦旗——上面寫著五條人的歌詞和語錄——把一個“未完成”的工地變成嘉年華。

而朱建林的靈感來源之一,來自抗日戰爭期間的潮汕地區,為了減輕炮彈帶來的破壞力,人們在樓頂搭建竹林,作為緩衝。竹子在這裡也成為堅韌抵抗的象徵。

鳳梨核《竹站臺》、袁瑋《火燒雲2023》,2023年9月,詩山河·陸之舟,攝影:三金

鳳梨核《竹城寨》,2023年11月,詩山河·陸之舟,攝影:ADACHIMakoto

嘆世界,撈世界,大把世界

藝術中國:“大時代歌廳”演唱會具有很強的“現場感”和“當下性”,您用“大時代,大世界,大把世界”來作為演唱會的slogan,我作為北方人不太明白“大把世界”是什麼意思,您能再解釋一下嗎?

張曉舟:當時我是剛好看到了策展人翁子健的一個學術講座記錄,題目叫《廣東當代藝術文獻中的“大把世界”》,非常精到,就順手借用了。

“世界”在粵語裏是一個意味遠超普通話的詞兒,其義有:環境,狀況,形勢,生計,生活,前途——在日常語境中也經常是“錢途”。粵語還有不少“世界語”——“嘆世界”,和“嘆茶”一樣,就是享受生活,“撈世界”,就是闖江湖搵食。將“大把世界”用作宣傳語,首先很廣東,很豪邁,很野生,很五條人,很曹斐,另外又很吉利;同時,這四個字也濃縮了社會流動人潮洶湧的大時代壯景——這也是“大時代歌廳”要表現的。

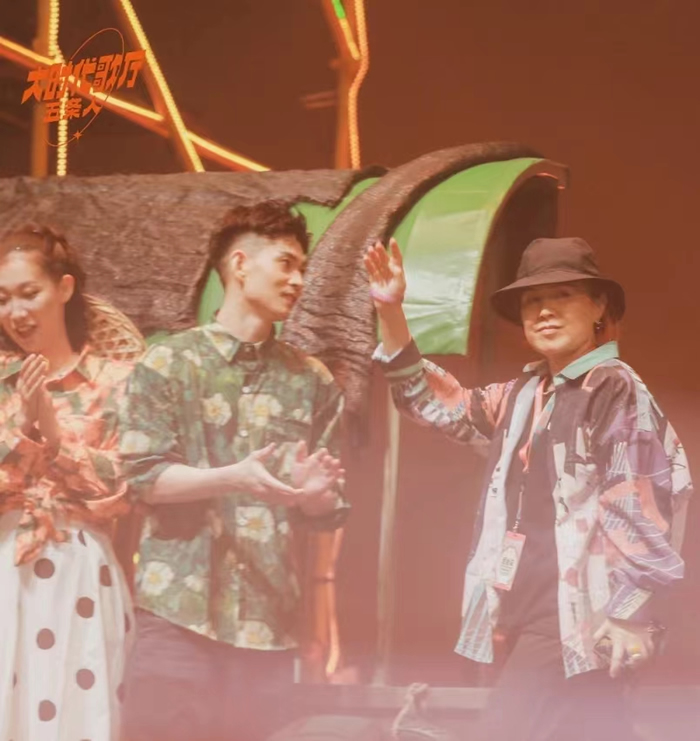

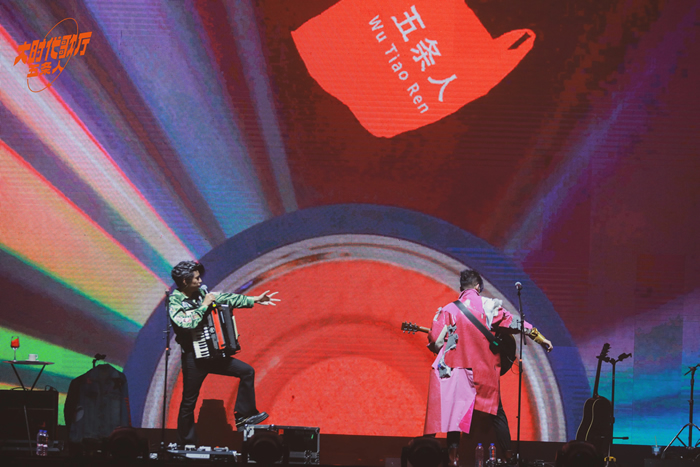

五條人“大時代歌廳”演唱會現場,2023年7月,攝影:1063 studio

大時代就是大感情加小細節

藝術中國:“大時代歌廳”廣州演唱會堪稱一場搖滾樂與當代藝術的視聽盛宴,曹斐作為藝術導演的加盟,讓這場演唱會的視覺效果與音樂表達非常契合,您怎麼看五條人與曹斐的聯合合作,他們的異同點在哪?

張曉舟:曹斐2021年在尤倫斯的大展名叫《時代舞臺》,五條人演唱會名叫“大時代歌廳”,他們的創作,都聚焦于“時代”——加速、超速發展的中國城市化進程中,那些流逝而又值得銘記的世道人心。另外,在氣質上他們既生猛又幽默,而在手法上則都比較擅長即小見大,舉重若輕——大時代就是大感情加小細節。

“曹斐:時代舞臺”展覽,UCCA尤倫斯當代藝術中心,2021年,攝影:Stefen Chow

曹斐在五條人“大時代歌廳”廣州演唱會現場,2023年7月,攝影:1063 studio

五條人歌詞暗合了“第三代詩潮”

藝術中國:五條人很擅長寫個體人物的故事,通過冷靜又略帶感傷的故事描述並折射出社會和時代的變遷,比如這次的《有所追求》裏寫一位大哥經歷了磨礪一直想追求音樂又最終虛化的故事,在您看來五條人是如何通過看似簡單的語言表達出這些複雜的普遍的情感和思想?

張曉舟:敘述,口語,人、物、事交融,儘量減少修辭——如果運用修辭,也喜歡從日常俗語或民間謠諺出之。這是五條人歌詞的特色。這無意中也暗合了中國當代詩歌的一個發展趨勢——所謂“第三代詩人”以及其後的詩潮。

當然,即便有些歌詞具備獨立的詩性,詞曲相契,唱詞咬合……音樂是前提。比如《有所追求》阿茂故意用了海陸豐拜神唸經的調調去唱,而仁科的吉他也是懷舊歌廳風。

《有所追求》這位阿兄,在日常生活中比比皆是,甚至你聽了可能會覺得“這説的不就是我嗎?”這不就是所謂“普遍性”,這首歌的歌名太好玩了,八九十年代有本著名雜誌叫《追求》,於是我也在網上買了幾本舊《追求》雜誌,放在夢幻麗莎髮廊供翻閱。這首歌告訴我們,改革開放過程中精神文明和物質文明兩手都要抓。

《有所追求》音樂連結

流行文化遺産紀念碑

藝術中國:“夢幻麗莎髮廊”已經成了五條人一個經典場景,這次也出現在展覽中。最早這一形像是誕生於廣州藝術團體馮火在設計的五條人唱片《夢幻麗莎髮廊》,很多網友説是五毛錢設計,但就這樣被人牢牢記住了,您認為《夢幻麗莎髮廊》為何如此令人印象深刻?

《夢幻麗莎髮廊》專輯,設計:馮火

張曉舟:這個髮廊已經出現在好幾個展覽中了,也曾出現在音樂節現場。夢幻麗莎髮廊變成了一個經典的“流行文化遺産”紀念碑。有一回,一位導覽向觀眾介紹:“這是縣城的髮廊”。她太年輕了,不知道就在十幾年前,在大城市的市區這樣的髮廊也比比皆是,並不是“縣城特産”,可見真的是“十年水流東,十年水流西”,十年前隨處可見的髮廊,會迅速變成陌生的奇觀,這種既陌生又熟悉的感覺,就是時代發展吊詭曖昧之處,而這張唱片,這個設計,這個髮廊,精準地傳達了這種説不清道不明的氛圍和情緒。

另外,好就好在,這個髮廊反修辭,髮廊就是髮廊,它甚至不是一個藝術“現成品”,甚至沒必要扯到杜尚。在2020年我在阿那亞策劃的一次藝術活動上,馮火把一輛大卡車設計改裝成夢幻麗莎髮廊,那真的是一個可以付費洗頭、理髮的髮廊。

紅色塑膠袋是一個完美的中國波普

藝術中國:那麼塑膠袋Logo呢?五條人的鮮活、灑脫、生活化、不煽情、不偽裝的特質被有些網友戲稱為“塑膠感”,這顯然對立於精緻唯美國際化的審美,也不同於上一個時代王朔、方力鈞式的玩世現實主義(姑且用這個詞),您怎麼評價五條人現象的文化意義?

張曉舟:塑膠袋是個直觀但含義豐富的象徵:反精英,反精緻。不過,如果把這個塑膠袋,和五條人的“人”畫等號,那可能也會變成一種刻板印象,變成一種“人設”的消費。在我看來,説一個藝術家“鮮活”、“灑脫”、“生活化”、“不偽裝”沒多大意義的。當然可以理解,很多人把五條人當成解壓神器了——你得穿拖鞋,你得説俏皮話……,這屬於粉絲文化,是另一個問題,而粉絲文化會有形形色色有趣的需求和投射,包括同人文化。

紅色塑膠袋是一個完美的中國波普,提示你直面熟視無睹的現實世界,如果説它是一個藝術象徵,那麼它既不高於生活,也不低於生活,它剛剛好,它就是。而它飄揚的姿態,又是浪漫的。革命浪漫主義和革命現實主義兩結合了。

五條人“大時代歌廳”演唱會現場,2023年7月,攝影:1063 studio

展示臺:仁科,胡鎮超《五條人塑膠袋簡史》,詩山河·陸之舟,攝影:三金

墻面:吳啟明,胡鎮超,小師《故事會》,原畫手稿,設計稿,詩山河·陸之舟,攝影:三金

“全球在地化”的音樂養成史

藝術中國:2021年在順德的《地方、音樂與實踐》講座上,茂濤講過五條人與潮汕或者海豐的民歌、戲曲、以及香港地水南音大師杜煥、河南墜子大師郭永章的關係,但我也聽説他們對國外很多“小眾音樂”的借鑒,這方面您能再談談嗎?

張曉舟:Bob Dylan、David Bowie、Tom Waits、Frank Zappa、Serge Gainsbourg……這些名字其實很大眾,當然也有不少偏門小眾的。他們屬於比較典型的“打口一代”,也就是受西方打口唱片的影響,但和絕大部分“打口一代”不太一樣的是,他們的地方文化根源,以及港臺流行音樂啟蒙。大體是這三種音樂文化的一鍋亂燉,這就是“全球地方”或“全球在地化”的音樂養成史。

《地方、音樂與實踐》講座“秀才與阿嫂:五條人的源與流”,2021年12月11日,順德美食博物館

從地方再到“超地方”

藝術中國:所以,不能把五條人固化在鄉土、小鎮、縣城這樣的標簽裏,五條人的視野遠比這個廣闊,他們跟時代的進程緊密相關,在您看來五條人對於我們這個時代的觀察和表達有怎樣的特點和意義?

張曉舟:“從空間到地方”是不夠的。應當是:從空間到地方,從地方再到“超地方”。對此非常酣暢淋漓的一次表達,是“大時代歌廳”廣州演唱會的最後10分鐘,從《在碼頭》到《阿琳娜》。《在碼頭》寫的是當下,而影像用的是曹斐二十年前的紀錄片《三元里》,《阿琳娜》寫的是塞爾維亞澤蒙湖,一個上世紀末巴爾幹戰爭的流亡兒童如今重返家園——她的名字成了愛、記憶、和平的象徵,而曹斐將阿琳娜變成了朱婧汐扮演的賽博女神——或者説是“去人類主體”的外太空生命。現實的賊船,一舉化為救贖的方舟。

五條人“大時代歌廳”廣州演唱會,《阿琳娜》,2023年7月,攝影:1063 studio

在五條人2008年成立之前,阿茂就寫了《十年水流東,十年水流西》這樣的大時代輓歌,演唱會唱這首歌的時候,全場手機點亮,請允許我用一下大詞——因為這首歌唱出了“人民的心聲”。

歌詞唱的是“今日全球化,明日自己過”,但字幕我改了一個字,把“過”改為“耍”——

今日全球化,明日自己耍。

耍,是走出感傷和迷惘,耍,是遊戲,是狂歡,是搖滾,是飛龍,是知其不可而為之的逍遙遊。

陳侗(左)和茂濤(右)在“有所追求:五條人+”展覽現場, 2023年9月,攝影:張曉舟

難以承載的怪力亂神

藝術中國:2021年在順德《地方、音樂與實踐》講座上,您曾經從中國傳統詩歌美學“溫柔敦厚”和“怪力亂神”的角度談五條人作品,這個您能再講講嗎?

張曉舟:當時只是即興隨口一説,也不僅僅是針對五條人的例子。如果説溫柔敦厚偏流行,那怪力亂神就偏“地下”,如果説主流文化是“思無邪”,那非主流自然是有點邪的。怪力亂神,當然是最中國也最搖滾的——我常説五條人是“中國迷幻搖滾土特産”,指的就是他們“怪力亂神”的那一部分。

面對這種怪力亂神的、悲喜交加的、深刻嚴肅的作品,主流文化不得不加以稀釋、過濾、淡化、改裝,例如,《地球儀》這樣一首歌,其悲壯的情緒和前衛另類的表達方式是綜藝難以承載的,那麼就得通過後期音效處理尤其是現場剪輯,通過“尬笑”和演後的聊天環節來軟化其鋒芒。

魔鏡與濾鏡的雙重性

藝術中國:那麼,如何看待搖滾樂商業化的問題?

張曉舟:如果我們不是死抱著搖滾樂的“本真性”不放的話,應該看到“樂夏”版的五條人,尤其比如像《地球儀》這樣的歌的樂夏版,它已經生成為另一個蘊含了更多文化資訊和文化衝突的文本。搖滾樂商業化只是一個顯而易見的表像,而“樂夏”是歷史性地,將搖滾樂推到大眾客廳和商業前臺,把主流文化與亞文化&反文化之間互相利用的關係,活生生地展露出來。主流文化對搖滾樂亞文化&反文化的收編、軟化、馴化,搖滾樂亞文化&反文化的借勢擴張和突圍,這是雙方化衝突為協商、互相妥協的過程。這一齣文化戲碼,在西方早已經歷過,而在中國,是通過“樂夏”才真正登堂入室、放到臺面上演。而五條人是其中最典型的例子。

樂隊的夏天第二季總決賽,《地球儀》,2020年10月,圖源網路

這次展覽有一個我特別喜歡的作品,杭州藝術家陳亮玩了一個媒介與技術的小遊戲:他用手機翻拍的阿茂和仁科的身份證,畫了二人的肖像,⽤分格機械複製“像素與噪點”的⽅式作為作畫⼿段,遠看是照片,近看才發現是可以“亂真”的照相現實主義繪畫。而作品的名字,就是兩個人的身份證號。這個作品假如是在2020年之前,也就是五條人還沒有成為明星之前當然也成立,但擱到現在會顯得更有趣——它在一個修圖成風美顏至上的時代(廣告和綜藝媒體會把五條人變得更加靚仔),故意用前科技的笨功夫來“返璞歸真”。

陳亮《No.4113》《No.2611》,布面油畫,攝影:三金

6501樂隊最近有一首新歌,夢魘般喃喃:“魔鏡魔鏡,濾鏡濾鏡……”

假如説從文化研究的角度,而不僅僅是從“純粹”的音樂和藝術審美的角度看,魔鏡中的搖滾藝術家和濾鏡中的商業明星,這是五條人的雙重性,魔鏡和濾鏡裏的五條人,都不是真實的,都是身份的表演,也是慾望的投射。

對比一下2009年南方週末給五條人的一廂情願的授獎詞:“……吟咏腳下永恒的人與土地”,五條人的變遷足夠豐富和複雜。這也是為什麼這個展覽叫“五條人+”?因為其中包含了魔鏡和濾鏡中的多重世界,這裡的五條人,不僅僅是一支樂隊,不僅僅是兩個一躍成為明星的縣城青年,“五條人”是一個精彩的時代樣本。

2012年,五條人在碧山豬欄酒吧演出。攝影:朱銳。

(採訪人:劉鵬飛 受訪人:張曉舟 供圖:左靖工作室、1063 studio)