學術座談會現場

時間:2023年1月6日14:30

地點:悅陽空間

學術主持:陳岸瑛 清華大學美術學院藝術史論系主任、教授

對話嘉賓(以姓氏筆畫為序):

于洋 中央美術學院教授、科研處處長、博導

劉巨德 清華大學首批文科資深教授

陰澍雨 中國藝術研究院一級美術師

主持人:大家好!我們今天相聚在悅陽空間,圍繞“遊走——劉巨德藝術作品展”展開研討。前段時間,中國藝術研究院陰澍雨老師、中央美術學院于洋老師和劉巨德老師、姜寶林老師做了一次線上對談,當時的流量很大,觀眾也非常熱情,所以悅陽空間的范麗也想組織一個學術座談會,對劉巨德先生的作品進行深入解析。

借此機會再次邀請陰澍雨老師、于洋老師,加上本次展覽的學術主持陳岸瑛老師與劉巨德老師對話,就他的中國畫創作,包括當代中國畫的一些問題展開研討。大家對幾位老師也非常熟悉了,我先做這樣簡單的開場白。下面有請陳岸瑛老師來做今天的論壇主持。謝謝大家!

清華大學美術學院藝術史論系主任、教授陳岸瑛

陳岸瑛:謝謝周愛民教授的開場介紹。劉巨德先生是中國當代最重要的藝術家之一,有非常高的藝術造詣。今天,我們將嘗試用語言把劉先生凝聚在繪畫創作中的道理説出來。今天且不討論形而上問題,而是討論具體的創作問題。每次看劉先生的畫,都感覺劉先生像一位弈棋高手,在方寸之間運籌帷幄。要想看懂一位高手下的棋,就得懂得他的棋理。劉先生的棋理是什麼?在座不少是劉先生的學生,受劉先生的言傳身教,也有很多懂畫的人,可以直接通過劉先生的作品受無言之教。作為一個繪畫的門外漢,我想和在座兩位專家一起,看能不能用通俗的語言,把劉先生的畫理講出來。

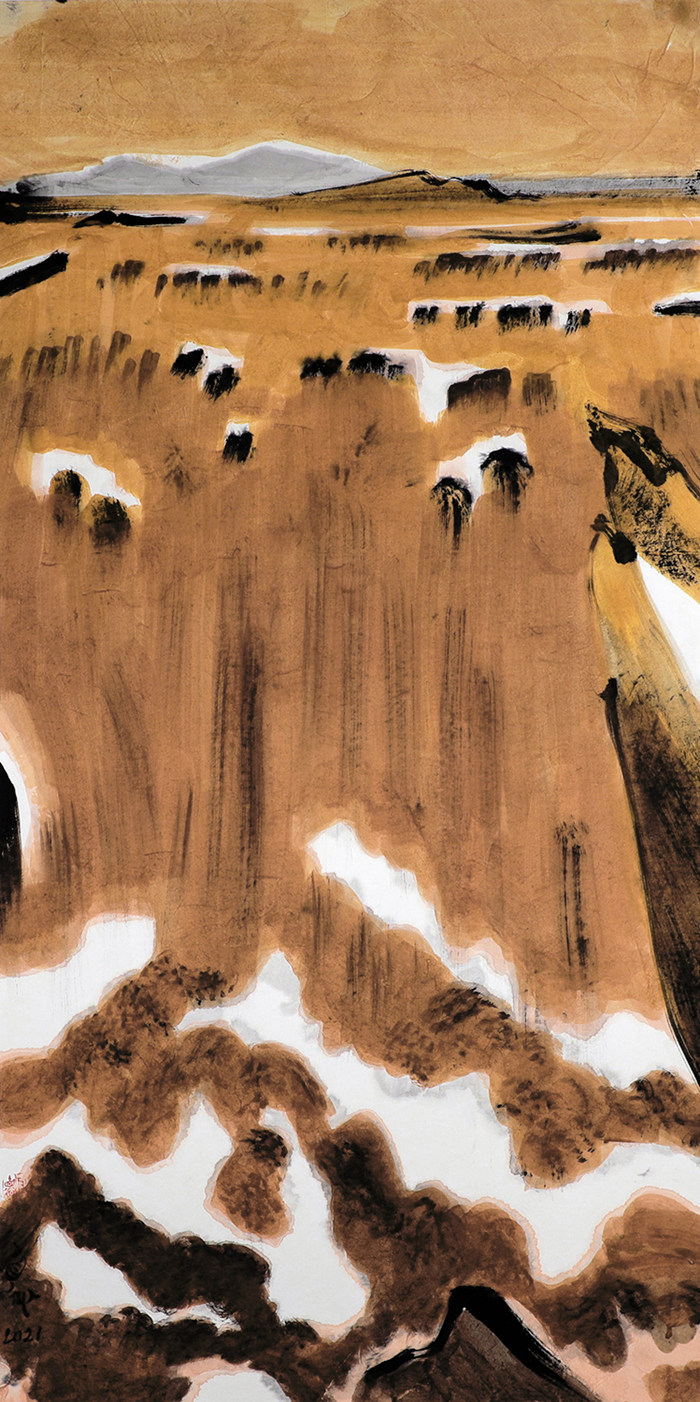

《駱駝草》丨138cm×69cm丨2015

且讓我們從繪畫中最基本的構圖問題出發。構圖的英文是composition,在謝赫的六法中,也稱經營位置。我們都知道,100年前,西畫傳到中國後,有過一個“二徐之爭”,關於西方古典繪畫和現代繪畫孰優孰劣的論爭。徐悲鴻認為透視學是繪畫的不二法門,它是科學,你不按它來畫就是錯。文藝復興以來,透視學在繪畫構圖中起到重要的作用,但是透視和構圖之間是什麼關係,是在塞尚以後才變得明顯起來。在塞尚之前,透視是在營造一個虛擬的三維空間,營造一個逼真的視錯覺,人們一般從這個意義上理解透視。塞尚在畫靜物畫時,有意使用多個不同的視點,儘管他沒有脫離古典的線性透視,但是他用多個視點來畫靜物,將視點之間的矛盾衝突凝固在平面的構圖中。塞尚啟發我們注意到透視和構圖之間的關係。我們馬上會想到,線性透視只是一種構圖的手段,而且不是唯一的手段。

讓我們來重新審視透視和構圖之間的關係。繪畫在有邊界的平面上經營位置。繪畫可以上下左右經營位置,但如果平面上出現了深度錯覺,繪畫也可以在前後的意義上經營位置。西方的線性透視,對於構圖的意義就在於極大地拉長了前後的構圖空間,可以將更多的東西放進有限的畫面中去。但是,並非只有線性透視或所謂的散點透視才能製造前後關係。構圖的邏輯是多種多樣的,絕不僅僅是由線性透視或所謂的散點透視來完成的。

《紅草地》69cm×137cm丨2012

我想提的第一個問題是,劉巨德先生在繪畫構圖中如何處理前和後的關係?這種前後關係,看上去和線性透視製造的前後遠近關係有極大不同。這種不同到底體現在哪些方面?如果能用語言把它們一一説清楚,説不定會對我們熟悉的繪畫理論造成很大衝擊。此外,劉巨德先生的水墨畫基本上是滿幅構圖,因此可以計白當黑,如《白貓》等作品中的留白,與傳統水墨畫的自然留白有很大不同。很明顯,在劉巨德先生的水墨畫中,留白是構圖的重要環節。因此,我想提的第二個問題是,如何理解劉巨德繪畫構圖中的留白?

我們即將討論的這個話題,恰好和身後展墻上的劉巨德畫語錄相呼應。劉先生説:“形、色、線、光猶如一個抽象的空框,萬物皆聚合在空框的有無間,常人把一張紙一塊畫布視為一個容器,只考慮將某個物象或眾多物象放進去。我則想像在抽象的空間內生出物象,物象和空間在我心裏是一個不可分割的場,他們互生互長”。這裡所説的“容器”就是我剛才所説的前後左右;將某個物象或眾多物象放進這個容器,就是經營位置,就是構圖。而劉先生卻説他要讓物象在這個空間中自然生長出來,與空間互生互長。劉先生對於構圖和經營位置,一定有著十分不同的思考。

清華大學首批文科資深教授劉巨德

劉巨德:首先非常感謝于老師、陰老師、陳老師,這個座談會是悅陽空間的負責人范麗策劃的,她一直想搞個學術座談會,我説別搞了,大家都很忙,説什麼呢,我更是得少説,靠我的畫説話就行了。她還堅持要做,挺固執,勸我做這件事情。

陳岸瑛老師説從具體的構圖説起,構圖這個問題確實挺具體的,怎麼説呢?上研究生的時候,我的老師龐薰琹先生就告訴我,你要每天做構圖練習,去觀察生活,畫小構圖。另一個作業就是臨摹傳統紋樣,從原始紋樣、商周紋飾、壁畫裝飾等,一直到宋元明清繪畫,做全面臨摹,包括西方古典繪畫和現代繪畫。臨摹的時候,一個是造型,一個是構圖,他説這是非常重要的功夫,繪畫裏最大的形像是構圖。另外,吳冠中先生告訴我們,繪畫是作曲。他為什麼提出形式就是內容,也是這個原因,繪畫是一個抽象的譜曲,不是填詞造句。他覺得畫什麼題材都行,關鍵是譜曲。他説現在大部分畫家不會作曲,都是演奏家,只能演奏別人的曲子,但是,畫家應該既會作曲又會演奏。我理解他的作曲就是宏觀的構圖,這確實是一個很重要的、實在的功夫。

《牧馬圖》丨251×750cm丨2017

我後來也看到畢加索訓練他學生的論述,説面對對象不要什麼都取,取一兩樣就可以了。像阿里巴巴進寶庫,只拿一兩樣,不拿多了,這一兩樣拿了以後,還要出來分給大家。面對萬物,在紛繁複雜中,你只能取一兩樣東西,現在叫一兩個元素。當然,古典繪畫是全要素,但是全要素裏,它的構圖也非常簡約,它也是集中在形象的相互關係上下功夫。例如米開朗基羅和拉斐爾畫同一個題材,他們都畫人物,但都注重畫人物之間的關係。所以,古典也好、現代也好,中國的也好、外國的也好,國畫也好、油畫也好,最終是畫“關係”。你們看丹納的藝術哲學也談到這個問題,造型最重要的是特徵,但特徵是什麼?特徵是關係,是抽象的關係。藝術家最終要認清某種關係,再創造一個關係代替原有的關係,這才能進入藝術。所以構圖練習,是認清自然生命的關係以後,再創造一個關係代替它,象徵它、詩意它、隱喻它。如塞尚所説,藝術是和自然平行的和諧體。

《玉米紅桃》丨69cm×90cm丨1992

構圖不是技法,它是對藝術的一種思考。陳老師説咱們今天只談形而下,但形而上、形而下是連著的,分不開。我之所以少走了很多彎路,就是因為我的兩個導師都讓我從構圖著手,不是説能把一個對象畫得象或準確就到此為止了。龐先生説,繪畫是空間藝術,空間藝術的關鍵是空間的營造、關係的建造。我後來去盧浮宮看到大師的作品時,發現每件作品中人物、景物、器物的相互關係是非常緊密的,各部分是互相派生出來的,不是這兒放一個,那兒放一個,堆上去的,不是!是互相生發的。德拉克洛瓦《希阿島的屠殺》,大衛的《薩賓婦女》,我反覆讀,撫摸畫中的每一個角落,琢磨每一個角落是什麼樣的關係生成的,形態怎樣相互攜帶出來的,最後發現它們和中國的山水畫是一致的。中國山水畫所有的溝溝壑壑,清泉、石頭、瀑布都是連在一起的,相互生發,緊密相聯,去一點不好,增一點也不行,説明構圖是一個有機的整體。

一般人把一個物象放在空白紙上,就像碗裏放進一個蘋果一樣,不太注意周圍的這個空間,物象放在空白上了事。我的留白,虛和實是同等的正負形,實的就是虛的,虛的也是實的。你畫一個人,那個人也要看成是一個虛形,在空間關係裏,虛和實是互生互長的關係。

《離鄉》丨41.5cm×41.5cm丨2022

中國人的造型和構圖是連成一體的。所有的形都是在運動中産生的,不是畫一個固定的形放到這個碗裏,它是運動的,就像一碗水,波紋、漣漪或者一個浪花,在運動中成形。所有的形態都是整體的場的運動的一部分,運動是第一的,所以講究“氣韻生動”。強調這個動,動是正反相合,在動裏産生出造型、想像出造型、凝固出造型,不是把一個造型搬進來,而是由這個運動的場長出造型,它是活態的。所以,構圖裏的所有東西都是活態的,一個活的關係。所以謝赫六法,第一句話:氣韻生動,骨法用筆,第二句是應物象形,隨類賦彩,根據抽象的空間的運動,映照出形象。我剛才跟陰老師説,我的畫都是點的分佈,都在運動。最後,從中映照出了我心裏的形象,形象自己就醒來了,它由流動的動態所産生,是活的應物象形。第三句話是經營位置、傳移模寫。經營位置,這個時候的位置就是相互關係。我先簡單説這麼多。

《大青山》過程截圖

《大青山》80cm×200cm丨2023

陳岸瑛:劉先生回應得非常精彩,蘊含著十分深刻的道理。剛才提到作曲、譜曲,吳冠中先生受過西方現代主義的影響,在西方現代主義藝術中,有繪畫模倣音樂的潮流,有不少繪畫作品,名字叫Composition多少號,Composition在這裡既指作曲,也指構圖。吳先生講的正是構圖問題。

中央美術學院教授、科研處處長、博導于洋

于洋:今天非常高興到悅陽空間,尤其是在劉巨德先生展覽的現場跟劉先生和諸位來對談。劉巨德先生是我自己非常崇敬的一位真畫家、大畫家。昨天在國家畫院舉辦為四位年近九旬的老畫家的展覽,靳尚誼先生、邵大箴先生、全山石先生和周韶華先生,這些先生都堪稱“大先生”,劉巨德在我心中也是堪稱“大先生”的一位藝術家。

劉先生剛才非常謙虛,講到他很多的理念,包括上次在中國藝術研究院那次討論的是圖式,這次的主題是構圖。我們今天談構圖,構圖是一個相對中性的詞,如果説圖式是一個相對在現代學術理念裏的一個新詞的話,章法是傳統畫論裏面傳統的思維,構圖是相對中性的一個詞。我們可從三個方面理解:第一個方面,當我們談構圖,談的是構圖它背後的形和神的關係,或者是形和藝的關係,這也是中國傳統畫論裏面,一直在關注的問題。非常有趣,傳統畫論裏面也把構圖當做一個空間的角度來談,一個小的空間,把它裝進去的一個角度。有一個概念叫“意溢乎形”,像瓶子一樣,水倒滿了溢出的“溢”,被瓶子裝在裏面的還不是“意”,只有溢出來時才顯現,這有中國人的一種造型觀和我們今天所講的構圖觀,一方面是以形寫神,形不是最重要的,神和意是最重要的,形裝不住的那個神才是意,這個才是最重要的。這一點和構圖、章法是相關的。

《聽香》49cm×133cm丨2020

尤其結合劉巨德先生的作品來看,他很多的作品都帶有“意溢乎形”的特點,上次在藝研院的討論裏面,劉先生也講到了很多跟《易經》、八卦相關的傳統來解讀,我們得出一個相對過程性的結論,圖式的終極的目標是反圖式,在繪畫裏面,或者説有意識的消彌藝術化的圖式。在劉先生很多的畫不打稿子,直接在畫上創作,這種方式是中國畫傳統的方式,我們叫筆筆相生,筆筆相生的重要性和它本體上的意義在於它是一種反經營性的,為什麼叫筆筆相生?它不會預測到下一筆、再下一筆怎麼畫,而是帶有某種感性的隨機意識,這和經營位置就呈現出非常矛盾的關係,這一點是中國畫非常有趣的地方。

我們現在講到反圖式化,今年全國美展快到了,各個學校都在備戰,我們今天談到的反圖式化,或者謹慎去圖式化是反對現代圖像、照片對我們的籠罩性、控制性的影響。所以要消化這個圖像,這一點是一種反圖式性的。而講到構圖,陳岸瑛用作曲和構圖這樣的英文的概念來進行闡釋,我覺得構圖對於20世紀的中國畫家而言,變成了一個非常重要的課題,幾乎是第一重要的課題。不論是對於油畫家還是對於水墨畫家都是這樣。我們回看20世紀的傳統四大家,齊白石雖然不是那麼講求構圖,他非常有經營性的,潘天壽是講章法構圖最為典型的,大寫意的花鳥畫家,黃賓虹的山水畫裏也充滿了對圖式的經營,用筆墨的疊加。看起來圖式,或者説構圖本身,營構的構,其實又顯現出了一種有意識的去經營,有意識的去安排那個圖式,山水畫講龍脈,其實所有的繪畫裏面都講求一種結構性或者是構成性,這一點是劉巨德先生在他的創作裏面,在我看來也是劉先生對現當代繪畫最大的貢獻之一,一方面繼承了他的老師一輩那樣的一種近代以來的那種觀念和方式,另一方面又把它跟現代的大的圖像時代的觀念相結合。這是第一個方面,意和形,或者説神和形的關係。

《月光下》丨46.5cm×47cm丨2020

第二個,當我們講到構圖和章法和圖式的時候,特別講到構圖的時候,我們在現代語境裏面,對畫面的經營也好、對畫面的把握,是有它的本體規律的,特別從水墨畫,意象性造型的畫面,劉先生的畫中,對形的把握,特別是形的構成性的把握上是有大的一种經營意識跟結構意識,這種意識使得他的作品既有筆筆相生的作家的近似于印象派面對外觀的速度感的東西,即興性的那種東西,同時又有非常感性的東西在背後,這是劉先生在我看來也是老工藝美院傳統之中,原來以圖案、圖式、裝飾為生發點影響到中國繪畫對20世紀産生巨大影響的這麼一支風格裏面最重要的一個貢獻。

《夜玉蘭》丨24cm×69cm丨2020

第三個方面,從構圖的角度可以從新的時空觀來理解劉先生的構圖。這個時空觀是狹義的,時間就是指他從師輩龐薰琹先生,從近代語境到現當代語境的轉化,今天談構圖,構圖也有它的世態,民國時期20、30年代,30、40年代的時候,“決瀾社”,龐薰琹、倪貽德、陽太陽、丘堤,這些畫家他們當時的構圖是什麼,當時受到巴黎畫派的影響,也受到表現主義的影響,當時的構圖,一方面非常有意識地要創新、要趨新,另一方面要凸顯畫家的個人意識,那個時候有那個時候的任務,就像當時以寫實來改造中國畫一樣,是有時代任務的。到了劉先生那一代,雖然那個任務沒有完全完成,但是已經進入新的時期,特別是今天的視覺經驗太豐富了,資訊爆炸太廣泛了,太蕪雜了。現當代的畫家跟我們研究近當代美術史的理論家一樣,之前郎紹君先生有一句名言:我們研究近現代美術史的困難不是我們的材料太少了,是我們的材料太多了,當代畫家也有這個問題。所以像劉先生這一代,他在面對章法、圖式的一個選擇,一種施行的時候,他個體強烈的觀念和經驗就非常重要,這一點上就形成了不同畫家的風格,我們看劉先生的畫,走進悅陽空間一看就是劉先生的作品,原來的經典性的,我們看過和這些年新創作的作品。

《花開後草地》丨179cm×96cm丨2023

還有一個層面,除了時間觀念就是空間層面,我講的是地域空間,我們從劉先生的畫裏面看到的是他對於故園、對於家鄉草原、內蒙草原、大青山,在他的童年記憶,初心記憶裏面永遠不變的東西,這個東西是制約或者是決定了一個畫家原初性或者是永恒的非常重要的密碼,今天看了這些畫我又有新的感觸,我跟劉先生説,我去年去包頭,大青山那種空氣、草原的蒼茫、北方山水的感覺,我是東北人,是北方人,我前一段剛去福建,我有非常深的體會,差異太大了。濕度、溫度,草木蔥蓉,整體的氛圍上,我們看劉先生的作品,他畫的大青山又有北方山水,傳統意義上山水乾裂清風的東西在裏面,又跟傳統的北方的山水,大山大水的傳統又拉開了非常大的距離。他的山水,或者是他的筆下的風景是具有強烈的現代感,一種當代的世態和地域空間的氛圍融合在一起。從這兩個層面來看構圖,實際上這些都是構圖問題,我們今天講構圖、章法,講圖式,其實最終談的是什麼呢,是一種畫面的結構,畫面結構既是物理結構,又是畫面最本體的視覺結構,又是心理結構,這也就解釋了劉先生為什麼他的構圖,一方面是筆筆相生,帶有非常感性的一面,我們説繪畫味很足。另一方面,他的作品也有他的師輩龐薰琹先生那一代人非常經典性的圖式,或者是那種理性的東西在裏面。這是我初步今天也是看悅陽空間,尤其是劉老師2023年這幾件大的作品,我們一會還要談一談,一會談這幾張畫,我先説到這兒。謝謝。

中國藝術研究院一級美術師陰澍雨

陰澍雨:這兩年我跟劉老師接觸挺多,因為我自己也畫花鳥畫,所以我們更多的會交流具體的畫法。陳老師從構圖角度切入到劉先生的藝術語匯,是一個很好的代入點。于洋兄談的也十分深入。我開始是學傳統風格的花鳥畫,特別是對於明清以來的傳統花鳥畫的研究,做得相對比較深入。我看劉先生的畫之後,發現差異性很大,這個差異指的是個人自身的知識結構和成長經歷。因為我是在杭州中國美院讀的本科,一直接觸的是從吳昌碩、潘天壽這樣下來的大寫意的脈絡,在這套體系當中,于洋兄也提到了,按照傳統的構圖方式,我們講的是章法,具體畫面當中講的是“開闔”“穿插”“呼應”這些關係,我在看劉老師的畫時,會有意識看他的開闔關係怎麼處理。這時候我覺得劉老師以他的語匯已經解決了這個問題。就是中西方藝術語匯當中,劉先生自己説的,他並不是找差異,而是找共同點,找相似性的東西,都可能在他的繪畫當中得以體現。

我説的具體一點,我是畫花鳥畫的,桌上有一盆花,按照我們的畫法可能要選擇重點花頭塑造它,重點的塑造好以後,再營造它的氣氛,經過一些渲染等方法處理好畫面的調調,這張畫就畫成了。但是劉先生畫的靜物畫,包括大尺幅的作品,按照劉先生説的,是把重墨先畫一遍,他並不確定花頭一定要在哪個位置,一定要表現哪個是重點,隨著他的深入,會越來越明確,可能到最後他沒從那個花頭開始畫,但最後那幾個花頭都會很鮮亮得也都出來了。

《家鄉草》丨139cm×69cm丨2006

剛才劉先生説這樣的構圖不是技法,但我覺得它是個方法,一説方法,就涉及到具體的畫法,還有繪畫的思路和觀念在裏面,融合到一塊。我覺得劉老師解決的,是用他的語匯把傳統中的三維空間與二維平面在構圖中都要解決的問題,在傳統的繪畫當中,就是虛實關係。看這張畫的穿插方式,比較傳統,我説的傳統就是傳統語匯用的多,比如水仙葉子的穿插,這個葉子在前面,後面的葉子就要穿插到後面,有了前後關係,線條就表現的很清晰。這個人物留下這塊白,最後染紅,人物後面再穿插線條,後面再有一個水面,再有天空,一層一層的前後關係,是靠相對比較實的穿插交代。我們看身後這張畫,特別典型,就像我所理解的傳統穿插組合方式,這張畫就特別代表劉老師説的先把重墨畫一遍,有點,可能最後成為石頭,也可能成為花頭上的果實,他先畫重的,由此再生發,由線條再塑造,在慢慢畫的過程中形象就出來了,中間這塊留白,又回到傳統的方式上去,是一個反覆虛實相生、相互變化的過程。我想這個繪畫方式用虛實塑造空白跟中國傳統的留白都是相通的。劉先生就以這樣的手法把整個傳統語匯當中的這套規律轉化過來,是很不容易的。

《舞蹈家》丨105cm×70cm丨2013

按照劉老師自己的闡釋和表述,我也慢慢理解,劉先生的思想很多是中國傳統思路,是哲學的黑白相生、陰陽轉換,全是從這套體系中出來的,但是他表現出來的是很當代的畫面。涉及到這裡面的顏色,看著好像是個日本顏色,很亮,劉先生説我用的是礦物質的真硃砂,是最好的,地道傳統顏色,我問劉先生您不嘗試多用其他顏色,劉先生的回答是“跟墨最相配的就是我們傳統的中國畫裏的中國顏色。”他就把這套體系,看上去很現代,是新圖式的創造,但你究它的根源還是傳統民族之路的根源。涉及到從構圖角度看劉先生的具體畫法,再談到劉先生創作的思路和藝術之路,劉老師經常談到龐薰琹先生和吳冠中先生,我覺得這還是以東方的民族藝術為根本的融匯中西文化、中西語匯的一條民族藝術之路。我是這麼理解的。

所以,我們看劉先生的作品,從先前傳統圖式的理解去看,已經形成了一個轉化,而且做得相對來説有他的一套藝術語匯,把這些都融匯進去了,劉先生是什麼都能畫,再怎麼畫,一看就是劉老師的符號。他已經把這些東西都融入到他這一套語匯和體系當中去了。這也是我們作為晚輩的藝術家,要虛心向劉老師學習的,這個是很不容易的。

劉巨德:客氣。

《遠去的琴聲》丨145cm×365cm丨2016

陳岸瑛:幾位老師説得特別好。先説一個題外話,我注意到大家用了三個詞,一個是構圖,一個是作曲,還有一個是章法,涉及三個不同門類的藝術,章法屬於文學,作曲屬於音樂,構圖屬於美術。繪畫中的構圖,到底是接近文學中的章法還是音樂中的作曲?文學的章法是跟著任務走的,是講故事、説道理、還是抒情,不同的任務決定了不同的章法。作曲沒有一個要完成的外在任務,作曲本身就是任務。繪畫構圖到底是接近章法還是接近作曲呢?這個問題比較大,先放在這兒。現在我想趁熱打鐵,説點具體的。正好這兩件作品都擺在這兒,陰老師分析了,説一個的前後關係是穿插,一個是虛實相生。劉老師您自己説一下,這兩件作品,在構圖上有什麼區別?

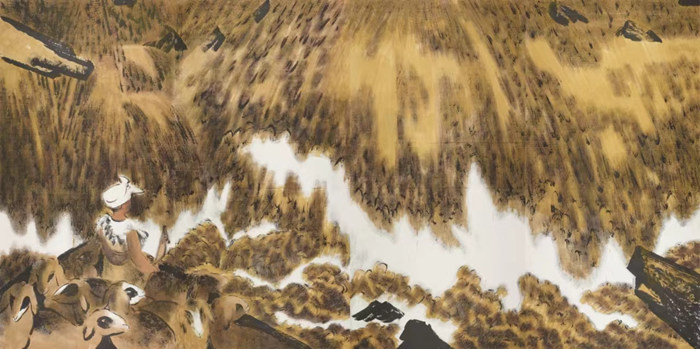

劉巨德:你們都很客氣,説得也挺準確,確實我這兩張畫不一樣。這張《遠去的琴聲》,就像陰老師説的,是一棵草、一朵花,一枝一枝往上長;我身後這幅《追日草》,是同時長,處處抽象地長,開始看不見是草,後來慢慢都是草。這個是兩者的差別。我後來發現,開始的時候不當草畫,也不當人畫,反倒容易畫好。開始一下具體到一株草,沒有渾沌的氣韻,畫得沒有偶然就不會好,這是我心裏自己的感覺。

其實,構圖最終體現人對空間、生命、自然、宇宙的認識,涉及一個人的宇宙觀、生命觀,這個是在後面看不見的,例如渾沌、有無、陰陽、虛空等。再比如説奇中寓正,張光宇先生講這個問題,跟潘天壽先生講的“造險”很像,動蕩又安靜,這都是老先生積累的構圖經驗,一切在運動的關係中求平衡。

鍾老師是吳冠中先生的研究生,我的老伴,她對此挺有認識,她平常跟我説“畫要有宇宙感”。一看有宇宙感,你這個畫才能成為好畫。這句話雖然很抽象,但是挺具體。一説到宇宙問題,我就想多説一句,對宇宙空間的認識,又回到我剛才説的,有兩種思想,一種認為物質和空間是分開的,認為物質是在空間裏轉動,空間是一個大容器,物質在裏面轉。還有一種認識是物質和空間是一回事,不是説物質在這個空間裏轉,這個物質就是空間,空間就是物質。不管物有多大多小多無限,它都是一個空間,也都是一個物質,它是一體的,是統一的。最後就分出了一元論和二元論。中國藝術是一元論,這個一元就是自然萬物和空間是一回事。因為中國文化認為萬物是氣的運動,無分別,氣化生出物象。第二個一元就是心和物,心和空間是合一的。這其中,畫裏的空間和物象和我三個是平等的,互相在轉動,互相映射,互相影響。不是按照我的主觀預設去畫,創作的狀態是不能預設的。我不能預設一個東西,這是花,那是草,這是石頭,那是人,不能預設。題材不能預設,形象不能預設,構圖不能預設,所有一切都不能預設。畫面的空間、作者和所生的物象,它們在渾沌中互相塑造,互相作用,互相映照。這是我的作畫習慣,不一定適合別人,各有各的習慣,沒有標準,條條大路通羅馬。

《風吹過的後草地》丨68cm×138cm丨2022

畫自身有一種節奏和力量主宰繪畫創作的過程。我覺得吳先生説的譜曲很有道理,要跟著自己的節奏走,跟著身心的波動走,其間,只需要你去選擇。一個作曲家,在自然裏捕捉選擇好一個音節,這個音節就會變成旋律,這個旋律有節奏就組成了樂曲。作畫也不能選多,你只能選一兩個元素,象有限的音節一樣,從中生出了韻律,韻律中生長出萬物,所以作畫一旦節奏和韻律對了,其他都會對,節奏、韻律不對,其他一切都會錯。造型也好,構圖也好,色彩也好,都在節奏和韻律裏行走,像萬有引力那樣,牽動著你走。你這個時候的手、心、眼、體都跟著那個節奏和韻律在跳動,畫牽引著你走,所有的一切都感覺是抽象的。所以吳先生講抽象美,他是有道理的,節奏和韻律是屬於抽象形態。

再有,作曲不太強調文學的內容,不同的內容可以是一樣的旋律。繪畫抽象的節奏和韻律作為空間運動的具體體現,跟你的心、體、手連在一起,跳動、共振。這個時候,一切都忘掉了,自己也忘掉了,忘我了,因為同時跳動,會從你的心裏浮現出你潛在的記憶,即給你生命印象最深刻的那些記憶,記憶最後變成了想像。像我童年生活給我的記憶很多很深,那些空間的韻律就會把你童年河床底下的東西泛起來,印到畫上,這是自覺不自覺的,不是我有意要往這兒走,而是它自動就把這些東西勾出來了,映照出來了。所以,題材在你的潛意識裏,平常給你生命裏留下的是什麼痕跡,最後都會泛出來。我剛才説的那個看不到的,就是你對繪畫的認識,對於宇宙的認識,那個就叫理性。西方人也強調畫後面的那個理性,中國人強調畫後面那個“道”,那個“道”就是理性的一個思考,最終繪畫都在探索自然最深處那個“道”的奧妙和人性之情,從原始藝術一直到現在,繪畫在不斷追問這個問題,繪畫實際是人類不斷探索追問自然和人性的圖像語言。

《阿詩瑪》丨250cm×501cm丨2017

像剛才説的兩種天體運動,到底哪一種是真實的,只有天體物理學家他們能回答。但是我們從繪畫的角度講,物象、空間、運動,這些是渾沌一體的,不分家的,繪畫不能有分別心。以桌上的這瓶花為例,我看見的首先是運動,不是花,是運動。要我畫,先畫上去幾個黑點,看它們怎麼運動,這個運動是什麼關係,什麼節奏,先把那個拿下來,吳先生叫譜曲,像潘天壽先生、齊白石可能叫章法,西方人一般叫構圖,就是把這個空間佔有了,這個佔有一定是在限制中的運動,你這張紙是方、是圓、是長、是橫、是豎,決定著你筆墨怎麼運動。

橫也好、豎也好,其實是一樣的,關鍵在於它是一種限制,是一種在水準裏的自旋運動,還是在垂直裏的正反運動,最終都是模倣太極的運動,這是構圖裏最重要的。關於這個問題每個人的認識不一樣,構圖的觀念也會不一樣。但是我的觀念更傳統,就像陰老師説的,我完全是中國傳統式的,我是想學古人的心,我想了解古人怎麼想,怎麼想生命,怎麼想自然,怎麼想宇宙,怎麼理解“道”。中國畫講意象,經常講寫意、意象。這個意象的深意,我覺得本質上是《易經》的易,意象看不見的深處實際上是易象。易像是變化的,意象也是在變化中生成的,永遠處在變動的剎那。所謂“知常求變”,易裏有常有變,你只有懂得“簡易、變易、不易”才能懂得常,懂得變,你的構圖才是活的,走向未知的。從這個角度理解寫意,你就會知道,寫意有各種形態。不是説只有把墨潑一下就是寫意,寫意的形態是多種多樣的。關鍵在於從易象的角度理解意象,這樣造型也好、構圖也好、寫意也好,以及對藝術本身的認識也好,就會和自然、人性、人情、天性、天時、天道貫通,就會明白吳先生所説的“象大於形”,就不是你在現實中所能看見的那一部分了。我就補充這一點。

《魚》丨133cm×150cm丨2018

陳岸瑛:劉先生説得非常具體,也非常形而上。我聽了以後,有一種豁然開朗的感覺。我們越來越逼近高手弈棋的棋理了。我先説一個分支的話題,再回到更具體的話題上來。劉先生特別提到了兩種宇宙觀或空間觀,這個問題在立體主義之後,是一個挺重要的理論問題。是像古典藝術那樣將空間理解成一個方盒子,用三維坐標測量座落其中的物體,還是通過繪畫雕塑創造出自己的空間,體積和空間一併構造,這個問題涉及到一個非常哲學的話題。要是追溯的話,可以追溯到笛卡爾的哲學和歐幾裏得幾何學,一種典型的西方形而上學。這種形而上學將空間想像為一個容器,把事物想像為容器中擺放的物體。我越來越覺得這很可能是一個語言製造的陷阱,讓西方人産生了這種形而上學。當然,我現在只考察了英語,德語、法語沒有仔細考察,現在只是談一點初步的設想。中國人談世界、談宇宙時,談的是萬事萬物,這個表述在英文中是不存在的,在英文中,一般指事也用thing,某事發生是something happened;在英文中也有指事的詞,但這些詞,如affair、event、story等,不是和thing連用和對稱的,不像中文裏事和物連在一起。這個差異會導致他們容易形成某種形而上學觀念,容易把物理解成和事無關的物,理解為事外之物;而在中國人的思維中,特別容易理解事中之物。比如説桌上的這瓶水,我拿起來喝,是一件事,這瓶水是事中之物。按照西方物理學來描述,這瓶水是一個物體,在空間中位移。中西方哲學的差異和劉先生講的兩種空間觀的差異挺像的。從西方形而上學視角來看繪畫構圖,就是將不同的物體擺放到有三維坐標係的空間中,彼此之間形成一種坐標關係。但是,如果想在畫中表現“事”的話,繪畫就不得不引入“時間”維度。實際上是先把空間跟時間分開了,然後再把這個時間放進去,這就顯得非常的牽強。未來主義和立體主義都想把時間因素放到構圖裏去,立體主義是圍繞式的,未來主義是連續式的,它是從一開始就已經把時間、空間切開,究其根本,是把事和物分開了,首先描繪事外之物,描繪一個脫離任何事情的物,再想辦法通過第四維“時間”來暗示物體的運動。他們永遠無法理解劉先生這種生成式、運動式構圖。這在西方形而上學裏,是難以理解的。我覺得這個恰好是我們的一個天生的、與生俱來的思維的優勢,但是這個優勢以前是被遮蔽掉的,以前很少有人從這個維度來想這個問題。我覺得劉先生和鍾先生談的宇宙觀、宇宙感挺有意思。這是一個很大的哲學問題。

《雀鳥靈光》丨145cm×363cm丨2016

現在回到形而下層面,接著討論另外一個問題。剛才我聽出來了,劉先生認為繪畫構圖更接近音樂作曲,而不是接近文學中講故事、講道理的章法。劉先生説,仿佛繪畫有自己的生命,繪畫構圖是自主生成的。説到這個問題,我想起另外一個問題,在繪畫中,一般有兩種類型的構圖,一種是圖畫性的構圖,一種是圖案性的構圖。圖畫性構圖,一般來説會表現相對完整的場景,一個故事場景或一個事物場景,通常和我們眼睛看到的世界有一定的相似性。而圖案構圖,某個器物上的抽象圖案,在限定的空間中佔滿位置的圖案,並不會要求它呈現的樣貌和我們看到的世界産生關係。圖案構圖和圖畫構圖,是不同的。劉先生之前專門提到過,裝飾藝術中的圖案構圖對他的繪畫構圖産生了較大影響,但是,劉先生在他剛才的表述裏,提到塞尚的一句話,畫面上的世界,與我們看到的世界,存在一種等值關係。也就是説,繪畫構圖與觀看相關,而圖案構圖則未必,那麼圖案構圖是怎樣對劉先生的繪畫構圖産生影響的呢?

看世界和看畫之間必然産生關係,在器物和圖案裏不會産生這個關係,我就看它就行,不用同時想怎麼去看世界。看畫和看世界之間,在歷史上一般形成這麼幾種關係,一種關係是畫中的世界模倣了我們看到的世界;第二種關係是看世界的眼光受到了看畫經驗的教育和啟發,畫家教會我們如何來看世界,使我們看到了一個更真實的世界;第三種關係是畫中世界與眼中世界是平行世界,畫中世界好比是另一個現實世界,與我們的世界長得不一樣,但也可以用同樣的眼睛去觀看。大概有這三種關係,不管在哪個關係中,看畫和看世界之間都會形成某種必然的邏輯聯繫。但是,圖案和世界之間不存在這種邏輯關係。因此,圖畫性構圖和圖案性構圖是兩個不同類型的構圖。劉先生的繪畫作品,基本上都是和看世界的經驗相關的。這個聯繫不僅僅是説,繪畫構圖就是作曲,勾起了我的回憶或情緒,而是説,畫中呈現的世界,和我們每分每秒看到的這個世界,是有一種邏輯關係的。選一個最小的問題,我們只要睜開眼看世界,就能看到光,任何地方都有光,而劉先生的繪畫是有很強的光感的。而在中國傳統的水墨畫裏,光的因素並不強烈,儘管它與我們觀看的世界也有很強的邏輯聯繫,這又是為什麼?對於這個問題,我比較困惑,劉先生和兩位專家能不能幫助我把這個疑團打開?我們究竟應該如何理解劉先生畫作中的光呢?

《崑崙山上的陰陽湖》丨180cm×83.5cm丨2023

于洋:這是很重要的問題,光影、筆墨,很多的學者都談過這個問題,尤其在山水畫裏面,在20世紀的以寫實為改造的水墨畫裏面都談的是光影、造型、透視和中國畫的造型關係。這個問題非常大,談起來是一個很系統的理論問題,因為我們今天在悅陽空間展場裏面,結合作品來談,我們在這麼鮮活的現場,還是要回到形而下來談:這個展覽裏面最感動我的幾件作品,《草原悲鳴》《追日草》和表現大青山的那張畫,也回應陳岸瑛兄這個問題,他拋出這個話題,光或者是作品中的氣跟整個作品的關聯。這張作品來講,《草原悲鳴》非常意象化,跟傳統意義上的山水畫更為接近,同時表現這種夜景,或者是夜景的山水,談到光了,宗其香先生畫光,畫夜景的光是非常典型的,宗其香、李斛等都把西方素描關係的光影跟中國筆墨結合來畫夜晚、夜景,甚至50、60年代畫夜景,畫工地中的十三陵建設。

《夏日》丨68cm×45cm丨2004

那麼,這張畫為什麼感動人呢?首先你看到的,“恍兮乎兮、其中有物,恍兮惚兮,其中有象”,同時這張畫又是在意象之中有比較具像的提示,細看之中又是幾匹馬在非常漆黑的夜色之中圍著一圈低著頭,好像在休息,細看又不是,仔細看地上有一隻死去的鷹的形象,對面這幅《遠去的琴聲》也有一隻鷹,是一隻非常英武的鷹的形象。這兩幅畫,一個明亮,五彩斑斕之下的白日夢,一幅是漆黑夜景之中的《草原悲鳴》。我相信這可能也是劉先生在童年時期在草原上的意象的記憶,或者是非常感動他的瞬間,他講到草原上面的,有一種宗教感,所有生靈在逝去之後,所有的人和動物都會去紀悼它,這件作品有非常深刻的抒情性的悲愴的一種意味在裏面,這裡面也就通過幾處留空,他其實又用中國畫即白當黑的,留白的手法,幾處空點來提示,這幾處空點好像是中國畫沒骨的方法一樣,又露出了輪廓,提示了空間感。這兩幅作品,這張作品雖然畫的是暗夜之中哀悼的題材,帶有宗教感、一般的神秘感的題材,背後又有對於人性、對於生命的一種感知、一種歌頌,他是通過一種雖然是一個紀悼生命的題材,但是是充滿對於生命的敬意這樣的一個主題。這裡面確實有草原長調式的那種東西在裏面。這也呼應剛才岸瑛兄講到的中國繪畫經常有通感式的關係,跟音樂、文學,包括跟建築,我們經常借用很多的概念,劉勰《文心雕龍》講到“意象”“隱秀”,其實也都是畫論。包括講的章法和音樂裏面的譜曲、作曲,通過這兩幅畫的對照,一幅是看似非常理性畫的,造型化、線性的,一幅用團團墨氣來表現,都是凸顯了敘事性、抒情性,在劉先生的畫裏面,回應剛才的話題,劉先生的畫更加貼近音樂性,不知道他自己是不是承認,更加貼近一種音樂性,如果説和文學與建築相比,有的人你一看就是建築性、雕塑性,劉先生的畫為什麼是音樂性的呢?他的畫流動,有一股氣息在流動,他非常重視這一點。很多概念是我們借用音樂的,我一直在研究主題性繪畫,“主題”都是音樂的概念,這個詞最早是從德文音樂術語中來的,主題最初指的是一段樂章裏面最具有代表性、貫穿始終的旋律,這個就是主題。

《黃河》丨69cm×137cm丨2021

看劉先生的畫為什麼是音樂性的呢?月光之下的悲愴、抒情,恍兮惚兮,實際上他是解構了形,或者他並不是主觀或者有意識凸顯這個形,他把形消彌在一個大面積的渾沌之中,或者説看似是一種非常“放”的角度去編排,但中間,他有大膽鋪設、小心收拾,有形的提示之後,使得作品非常巧妙帶有寓言式的,隱秘暗含了寓言的主題。很多畫都顯現出這一特點,包括對面的《遠去的琴聲》,這把馬頭琴也好,包括睡覺做夢的少女的形象。劉先生這樣的畫,一方面把敘事藏在抒情性裏面加以表達,因為你要凸顯敘事性,形和情節非常重要,在我看來,劉先生的畫並不是非常重視情節,情節跟敘事在他來看是消彌在一個大的氛圍之中,大的情緒之中去把它融化掉了,這也是剛才講到構圖,講到傳統山水畫論的“三遠”,“三遠”是構圖嗎?是文藝復興以後的布魯內來斯基的那個“透視”嗎?根本不是,因為在畫論裏面,“三遠”裏面講的是意境,完全講的是三種意境,不是三個視角,三個物理空間。這樣的話,我們會看到這種方法觀念是什麼,把豐富的東西,非常多樣性的東西簡化再簡化,簡化到一種形式,簡化到一個能自圓其説的一種方式來表現,這就是劉先生講到的統一,統一之後,又是時間性、又是空間性的,又是敘事性的又是抒情性的,並行不悖,在並行不悖之中,這裡面也有包括劉海粟,從石濤八大的藝術裏找到和塞尚梵谷高更相通的東西。龐薰琹先生和當時的倪貽德先生的《決瀾社宣言》這裡面有很多觀點涉及到這些觀念。

在劉先生的畫裏面,他要把這麼多的豐富性的東西要融化在他的畫裏面,包括我背後的《追日草》,這無疑是整個展覽裏面最點題的一幅作品。它非常的豐富,像一闕交響樂,按照劉先生的話來講,他不是一個一個畫,是一片一片的畫,是同時生長,一下子湧來,這樣的情感的表達是中國傳統意境,是音樂性的,這種音樂性又結合了西方的經典音樂的復調,還不是古琴的單線結構。

對於光的問題的討論是跟構圖的問題的討論可能又是一致的,因為在中國畫裏面的留白的這種對於光線的暗示,既不是高光式的,三大面五大調的素描空間的那個光,同時又通過這個光去塑形,反過來通過留空表達這個形,這一過程又是一致的。這是我大概的感知。

《草原悲鳴》丨141cm×362cm丨2011

陰澍雨:剛才于洋兄解讀的非常深入,而且把中國畫家當中有表現光感的話題展開。陳老師説劉先生的作品中對光的表現還是很突出的,是個特點。我問了劉先生相同的問題,剛才我們看畫的時候,我説“您表現光還是挺突出的”,劉先生的解釋是説“你看到的這些光並不是我有意識想去畫這個光”,因為劉先生畫畫的過程,會先畫一些暗點,逐步的再讓形象明確起來,當他把那些畫週邊的東西畫出來的時候,那些光的部分,是他留白的那部分,自然就變成光感的表現,劉先生跟我講的時候,我是這麼理解的,這又合到他的創作方法上,是虛實相生的。畫這個馬的時候,可能開始畫那些重墨,到留下的空白位置,就自然的充滿了光感,像逆光穿透過來的,我們就問劉先生,這匹馬的面部形象比較具體,近處這個位置不那麼具體,劉先生就會説,畫到這兒覺得就可以了,不需要畫的這麼具體。若反過來看,按用光的方式,那個地方是最亮的,也應該是看不太清楚,中間的灰調位置,按光影來説是看的最清楚的,確實畫的更清楚一些,我們可以這樣分析,劉老師畫的時候完全按照他那套感覺去表現的,畫到哪兒留白,留白到哪兒就形成整個大氛圍融進去。回到我的理解,劉老師還是把中西語匯給打通了,他可能不刻意地去表現光感,但是用他虛實相生的方法,用《易經》、中國的哲學的方法落實到畫面上,最後表現出了光感。

背後這張,劉先生畫到最後中間那些空白的地方,説不能再畫了。這是我印象最深的,他是跟著畫面的隨時生發來調整他的繪畫,他説“不是我在畫畫,是畫在讓我畫它”。我説這不是您不畫這個畫,是畫不讓您在這兒畫了。留的這塊白,也是充滿了光感,這個光感跟每幅畫的主題還是不一樣,這張畫剛才于洋兄對《草原悲鳴》有充分的解讀,畫面的氣氛,悲壯的基調,劉先生表現草原上的追日草,它的生命力很強,我們總覺得草原上草沒那麼高,我還問劉老師,劉老師説這個草就是很高,這個根是橫向的,會生長到很遠,生命力很旺盛。當我們這樣去看他這件作品的時候,最後這些空白,也是有一些光感的表現,但是,如果順著解讀它的話,可能這個光感也不是逆光的效果了,我感覺那些花已經自己發出光來了,是生命之光,追日草。這樣的話,我覺得劉老師對於光的表現,是在畫面中明顯可以解讀的。但是他並不是以這個為追求的點,刻意的去表現光,而是自然而然的讓我們感到了畫面中的光。

《追日草》丨141cm×362cm丨2011

陳岸瑛:在劉先生回應之前,我想把我的問題重新提一下,這樣劉先生回答得可能會更充分一點。剛才為什麼要説到光這個問題?在音樂或者是在圖案裏面,不需要和生活建立這種聯繫。但是在繪畫裏有這個聯繫,西方繪畫特別強調光,與我們肉眼看到的世界一樣。但是西方古典繪畫對光的表現,基本上就是劉先生講的,把運動和事情剝離掉以後變成一個物體,有一個光源射到物體上形成不同的明暗面,西方人是在這個意義上表現光的。我的困惑在於,第一,為什麼劉先生的繪畫裏面,光感依然這麼強烈;第二,這種光和西方繪畫中的光又明顯是不一樣的。因此,我想讓劉先生談一談,為什麼在繪畫中保留了這麼強的光感?假設繪畫和我們在世界中生活的過程有一種很強關聯的話,我們和世界的關係絕不僅僅只是一種視覺關係,我們從不同的感官維度上和世界打交道。西方有一種視覺中心主義傾向,把人和世界的關係簡化,簡化成一個純粹的小孔成象的視覺性,把世界簡化成空間中被光線照射的物體。在這個意義上,西方古典繪畫跟世界之間建立的聯繫不是特別深刻。我相信劉先生一定是想在繪畫和世界之間建立一種非常深刻的聯繫。我剛才分析了西方畫家在建立這個聯繫的時候,特別強調光,我不知道您為什麼也會用這麼多的光,但又明顯和西方不一樣。這個光,對於您用繪畫和生活世界建立聯繫,起到什麼作用?

《金色童年》丨250cm×501cm丨2017

劉巨德:剛才你們都説得挺具體了,我畫面上的光其實都是錯覺,我更強調找畫面的陰陽平衡,我一直在找這個東西。陰陽平衡是畫面構圖中非常重要的一部分。一旦陰陽平衡了,畫面就可以靜下來了。它除了正反力的平衡,如塞尚所講的力的平衡,還有一個陰陽的平衡。中國畫講氣的運動節奏,講正反勢象的平衡,同時也有陰陽,這個勢像裏面有陰有陽,就像宇宙裏,生命的誕生,從沒有分別的渾沌裏誕生出來,渾沌分出陰陽,陰陽才生萬物,大概這麼一個道理,這是哲學上的。繪畫裏我一直在找陰陽的關係,中國畫叫“知白守黑”,我是知黑守白。

《聞香》丨24.5cm×68.5cm丨2021

這裡面都有一個陰陽,陰陽就是生命的一個代表性特徵,就像《易經》裏的一陰一陽謂之道。陰陽不是光,它是一個能量,內在有光,所以,它有一種內光,不是外面打上的光。西畫畫一個人,畫出他的光影,找出立體,他就要借光影來畫立體,目的也不是畫那個光影,是為了畫那個立體,為什麼畫那個立體呢?我跟隨龐先生曾經研究中國傳統藝術和西方現代藝術的比較,研究過程當中就牽扯到這個問題,最深層的就是西洋人的哲學觀認為自然宇宙的深層是幾何的構造,這是柏拉圖的觀點。中國人認為自然生成是氣,渾沌的氣,這兩個就不一樣了。所以西方繪畫一直要強調立體,要把體積畫出來,中國不太強調體積,而是強調氣韻生動。但是人家強調體積的時候也在強調氣韻,只不過含在裏面去了,你看西方的名作經典時,就會知道和中國畫理是相通的,只不過人家把氣韻的生動含在裏面去了,從表面上看到的是光和體。中國把氣韻生動放在陰陽裏,把光和體放到後面去了,先由氣來帶動這一切;西方是用體來帶動這一切。但是都有氣、有韻、有體、有情,把這個相通點找到以後,你就會發現,中西方藝術之間在認識上可能路徑是不一樣的,但是對藝術本質,在深處、靈魂、精神上,在與天地的關係上,在人性上,也都是相似的一樣的。

他們講究塑造體。我記得小時候學畫,中學老師讓我們從畫幾何體開始,再畫把人臉分成多面體的幾何石膏像。中國畫裏沒有這樣的訓練,哪有這種教具?現在這個訓練在我們的中學美術教育體系中形成了金科玉律,以後再返回來接受中國這一套藝術觀念的時候,會産生矛盾。但真正打通了以後也沒這麼矛盾,用中國氣韻、渾沌和陰陽的觀點來統一他們的時候,就能輕鬆駕馭,可以有光,可以畫體,也可以不畫體,這裡沒有好壞之別。當然需要一個磨煉的過程才能貫通。

《大戈壁》丨251×501cm丨2017

我現在更注重中國的陰陽觀,先是氣,氣的節奏、韻律。以桌上這瓶花為例,我開始畫花的時候,已經不是花了,只是抽象的律動,律動會分出陰陽,然後再成就花的造型,這個律動是抽象的,是共性,是總相,可以是花也可以是人,這都可以的,你可以從這瓶花想像出一堆人體來,你也可以看出山高水長之美。節奏和韻律是抽象的,千變萬化,可以是各種各樣的物象,裏面的任何一條線可以是山,可以是水,也可以是人體,像塞尚説的它是沒有分別的,這個觀念在中國畫早就出現了,只不過畫山水的人心裏腦子裏裝滿了山水,點線自然都變成山水了,愛畫人體的點線都變成人體了。學畫要學共性、共象、宇宙之象,那個最深層的抽象。吳先生、龐先生都強調這個抽象,最後把他們都誤以為是“形式主義”,其實他們不是“形式主義”,工藝美院這套教學思想,一直讓你關注的就是這種自然生命內在抽象的律動,抽象的“道”。

《花韻》丨134cm×67cm丨2004

我覺得這就是用看不見的去畫看得見的,“畫即道”,道生萬物,繪畫最重要的不是模倣物象,而是模倣道如何生萬物。道生萬物,這個看上去好像挺抽象,其實它非常具體,到畫的時候,你的一點一線,你的一塊色,一個用筆,一個靈感,一個手顫,都會産生很多似與不似物象和細節。有時候學生問,老師,畫細節的時候,怎麼畫?我説大膽用筆,大勢像裏會自己長出細節,不是故意去刻畫那個細節,石濤説刻畫必自毀。那個細節是帶出來的,在它的自己的運動裏生發出來的,不是你故意去刻畫那個細節,細節也是順勢而為的,微妙和微茫是統一的,非常微妙的東西必須要通過微茫來實現它,微妙和微茫就統一了。吳昌碩講過類似的問題,他説“精微處照顧到氣魄,奔放處離不開法度。”他對這個理解的很到位,完全具體化了。這個在造型裏,在氣韻裏,在陰陽裏,在空間、時間裏,都是統一的。這樣你作畫的過程都是抽象的運動過程,是模模糊糊的,渾沌地在那兒運動的,這個運動過程,使小範圍的空間化成了無限的空間,因為你氣韻的運動是通天的,它和宇宙的運動相對應,就像黃賓虹説“繪畫的秘訣是太極”。太極象徵陰陽化生萬物。西方人也都用到了,只不過表述方法不一樣,米開朗基羅畫的人體結構都是畫結構的韻律,他講這都是蛇形運動,實際就是太極的S型運動,他對肌肉、骨骼、各種人體動作怎麼變化都瞭如指掌,他能夠推斷、預測運動中的所有結構,做了這一塊以後,知道下一塊,米開朗基羅對這一點太熟了,他了解這個運動,這個運動就是內在的韻律,幾何結構的韻律和人體的解剖結構韻律完全吻合了,你看著他很寫實,其實他腦子裏想的不是模倣那個現實。

《小鳳》69cm×103.5cm丨2022

我們説寫實繪畫,你要是到了那個抽象的高度的時候,寫實的形象就帶有活氣,沒有的話就感覺是僵硬的死的。米開朗基羅説過,有人畫人體就像麻袋裏裝的馬鈴薯,結構沒有韻律。我們現在好多寫實人物畫,如果能夠達到米開朗基羅這種高度,就和中國繪畫連通了。不是説抽象的就好,寫意的就好,寫實就不好,我腦子裏沒有任何界限,沒有分別,到高峰相會的時候都是經典。這裡面都有陰陽,都有氣韻,都有氣勢,都是活態里長出來的,變化裏生出來的。就像每一個人的長象很具體,但是這個具體特徵只是活態裏的一瞬間,一個質點,一個剎那,你要抓住其造型,必須要明白你這個靜態造型後面有個活態的運動。畫一個人,畫像了容易,畫得傳神不容易,這就是你能不能把握住背後,你把背後那個活態的運動都看懂了,才能夠把握到他的內在美,展現他、創作他。也就是説,看不見的動是最重要的,那是一個人的精氣神,就是“道”。

中國畫跟書法聯繫非常緊,書畫同源,我深有體會。確確實實,書法的氣韻非常像音樂,那種抽象的線性的節奏、韻律,空間裏的運動,都帶有一定的時間性。繪畫裏也有,它也是在這個活態的運動裏,慢慢長出我們所看到的那些跟自然能夠相聯繫的形象,這些都是無中生有,這個過程中,空間和時間都是統一的。但是,所有的運動都是在特定的空間內,繪畫的限制是很明確的,在有限的空間內生長出無限的空間,你的畫才能進入經典。造型也是如此,這是統一的。

我一直在追尋中國傳統繪畫中古人的高深認識,我很希望我的心能夠和古人相會,希望我能夠理解老師們傳給我、教育我的那些箴言,他們都是經歷過的,我們現在,你想就這麼短一點生命,要想體會中國幾千年的文化,就必須向他們學習,師古人之心,堅信古人,堅信他們的體驗,中國傳統文化的博大、精深,永遠是生生不息的。在人類的文化中,中西繪畫最高的智慧最後都是相通的。通感思維非常重要,一個藝術家最終能和其他文化感通,和自然感通,和任何一種生命感通,非常重要。感通思維,是開放性的,不是靜態的,一旦我們把它固化到一個技法訓練的時候,就很容易僵化,讓感通失靈,悟性遲鈍。

《雪荷》丨28.5cm×70cm丨2023

我覺得莊子“庖丁解牛”的故事講得很清楚了,開始看見是全牛,最後腦子裏眼睛裏沒有牛了,全是空隙了,我們現在就是要通過我們看到的物的實體進入那個空,唯進入那個空裏去,才能自由。空是在運動的,作畫就像舞蹈一樣,講節奏和韻律。身心的節奏和韻律,你感覺對了舒服了,這個畫才對了。你要是感覺自己身心不舒服,作畫的時候緊張,別彆扭扭的,那肯定畫不好。畫家是用自己的身體這麼一個最敏感的儀器和天地相連的,和自然萬物貫通的,從中去成就藝術。為什麼機器藝術不能代替人的藝術呢?第一就是人的情感,第二就是人這個機體敏感,他是在沒有預設的情況下,能夠感覺到很多。這種生成,靠一種直覺,這個直覺有心覺有氣覺,特別是氣感,能夠感受周圍的一切,是機器代替不了的。機器沒有氣感,機器都是指令,邏輯、知識輸進去,按程式走的。繪畫不能按程式走,它沒有程式,必須要放掉,甚至放空一切,腦子都是空的,這個時候腦子裏的知識、邏輯全都消除得一無所有。只有身體裏的直覺和氣覺,身體的感應、手感的節奏,都渾然一體,和你的想像都合一了,這個時候的繪畫過程出現一種忘我的狀態,就像我做畫時,周圍一切聽不見也看不見。無我,在中國畫中特別重要。我們需要一段時間去體驗,我也在不斷地體驗,不斷地追問,然後才能慢慢進入這個狀態。但也不是説我現在就修煉好了,我還在路上,還差得很遠。藝術無止境,最後永遠是未知。

《鮮花與路石》丨24.5cm×68.5cm丨2023

藝術的特殊性就在於它是以個性方式顯現的,但最終我們學習不可能去學個性,個性學不了,説吳先生的畫好,你愛他的風格,你學不了。他就是他,每一個藝術家都是獨立的個體,個性也不是你自己説要表現就有個性,最後個性都是共性里長出來的,一旦你進入了那個共性的高峰時,你的個性自然就顯現了。不用去説要表現個性,要預設一個什麼風格,這都不行,我從來沒有想過風格。我也不知道我的畫怎麼變成這樣了,一切都是自然而然發生的。中國文化講順其自然,不預設,不先入為主,永遠在未知狀態中行走。我稱“遊走”,也稱“跳”深淵。

這不是説藝術不要去思考,你不畫的時候,還真要認真去思考,下功夫多讀書、多體驗、多追問,但作畫時你不能按照道理和知識去畫,要靠直覺的感覺,靠身體最微妙的體驗去畫。其實就是意識和無意識間的那種敏感,模糊和不確定的想像,由此産生空間、時間、光與萬象。我剛才説在中國畫裏光是一個錯覺,透視也是錯覺,作畫時我從來沒想過透視,但是它會有空間、會有遠近,這是一種錯覺,因為我從氣的運動、波動開始,所有的物在我眼裏都為氣的運動,這個運動變成陰陽,陰陽裏就會有光,有透視有遠近有大小,一切抽象的運動勢象都會跟你平常的視覺感受記憶形象相聯繫。

《白石荷》丨22.5cm×65.5cm丨2023

陳岸瑛:劉先生從哲學上非常好地回應了柏拉圖對畫家的一個批評,説畫家是製造錯覺和幻覺,和真實的世界相隔千里。劉先生以中國哲學的方式,闡釋了天理和畫理的相通,我覺得講得非常精彩。

接下來,在座的同志們都可以提問。我先問一個小問題,劉先生您講的陰和陽,比如白和黑、明和暗、遠和近,您更傾向於把哪個叫陰,哪個叫陽?近的叫陽還是遠的叫陽,明的叫陽還是暗的叫陽?這個陰陽你是怎麼使用的?

劉巨德:我一般把白的叫陽,黑的叫陰。

陳岸瑛:剛才大家一直在談論您的《草原悲鳴》,那兩匹馬旁邊的光是陽的嗎?

劉巨德:對,我那個馬是個虛像,那個陰陽是真正的實像。所有像火苗一樣的深層的運動是我最感興趣的。這張畫之所以能夠吸引人,能夠産生美感,是因為那些像火苗一樣的運動,星星點點的運動吸引我,我最後營造的也就是這些運動。這個像火苗一樣的白是陽。這張畫看著很複雜,其實很簡單,就是這幾個火苗和這片黑的關係。你看這些火苗,有最亮的,有暗的,還有灰的,有大的,也有小的,它會産生空間和某種情景。

于洋:補充兩句,這幅畫最感動我的地方,是您説的火苗在暗夜之中蒸騰的那種氣息,同時又有點像今天科技領域的熱敏成像,也為我們帶來現代圖式之下的一種感覺。所以,它有一種現代性在裏面,那種視覺方式是鮮活的。同時這種蒸騰感,一方面你看這些馬向下低著頭,往下壓著,死氣沉沉的氣息,往上升騰的是劉先生説的陽氣,靈魂升天,也有象徵性的寓意,升天是精神性的,沉下去的是肉體、肉身。這幅畫,表現的陰陽的形、虛實的形,黑白的形,其實都是一種合目的性的呈現,在劉先生的畫裏面,他的表達,我們細看之中才能夠感受到他的那種感覺,這種氤氳一團、混沌一體的意象,讓創作者自己講也講不太清楚,什麼樣的形成機制。但是我覺得劉先生講到陰陽的這種形,我剛才也非常受啟發,這一點也跟他的老師一輩,包括吳冠中先生這一輩人,他們的這種總結,對於形的總結,對於意象的總結,到了劉巨德先生這裡,他把它作為一種非常暗合著東方意象和現代感的呈現,這種方法和意象很動人。

《紅河》丨41cm×41cm丨2023

劉巨德:陳老師,火苗運動是最後出現的,不是我開始預設想出來的。就是説這些光的出現,像火苗一樣這麼升騰,不是我開始就有,或者想出來的,沒有,我是一片空白。一直畫運動,不斷的運動,馬也好、草也好、人也好、鳥也好,它在裏面運動,運動,運動,一分陰陽的時候就變成了這種氣的火苗了。我覺得這個很好,就把它留下了,不是我開始就想要畫成這樣,沒有,這是冒險的結果,這是運動的秩序性和隨機性造成的。

陳岸瑛:為劉先生鼓掌!在座朋友現在請提問。

提問:今天很高興,我們是做文化投資、文旅投資的,今天看了一下還是很有啟發的,特別是幾位老師講的很有感觸。請老師講一下,您剛才説的這幅畫,我看著有一種莫名的感動,但又不知道這個點到底是在哪兒,能跟我們再深入的解讀一下嗎?另外請您講一下,對於現在的繪畫市場,您有哪些看法?如何從投資的角度來考慮這個問題。

陰澍雨:藝術市場應該不是藝術家自己,其實藝術家自己對於市場沒有什麼太多的話語權,市場就是交給市場,是吧?我想您的畫賣得很高,藝術家也有定價權,但市場行為還是交給市場。于洋兄是不是?

于洋:你是有資格談的。(眾人笑)

陰澍雨:因為我也賣畫,特別是當下談藝術市場,肯定是有關聯的,一直以來,中國的書畫、字畫是形成了一個傳統,書畫市場、書畫收藏,整個傳承下來是一個藝術生態中不可或缺的一環,今天的藝術市場,也存在著這樣那樣的問題,也有很多這樣那樣的事,很多還是不好説的。研究藝術市場的專家也有很多。我也不了解,這塊還是劉先生您來説。

劉巨德:其實剛才兩位老師説了,一個畫家不一定能説清他的畫,他創作的時候是半清醒半做夢,像白日夢一樣,在這麼一個狀態下,所以他自己説不清楚。任何一個藝術家,我認為都是一個迷,大師更是個迷,你不能夠完全説清楚他,你説得有條有理有邏輯,可能就演繹到別的地方去了,不一定是他了,繪畫作品也是這樣,觀者的感受是多向的。

《追思》149cm×74cm丨2005

一般人説作家或者是畫家自己最有權利説清自己的作品,但是也很難説,如果是想説清楚的話,文學家説得挺好。文學家説天上的半個月亮發光,他們的任務就是把那不發光的半個給補上去,讓它圓滿地發光。我覺得這個比喻挺好。

藝術家也是在彌補現實裏遺憾的、欠缺的。我的老師龐先生,他講中國傳統藝術時,把中國古今的藝術都稱為“裝飾藝術”,從原始紋樣、青銅紋飾、壁畫裝飾到文人畫等,他都統稱為“裝飾藝術”,無分別,不分家,成為一個藝術通史。那時候我們學這個通史,不是説只學斷代史文人畫,從唐宋開始,以前的不管,而是整個貫穿下來宏觀地去學,通稱裝飾藝術。記得龐先生講:裝,藏也;宇宙之大理藏在內,看不見。飾,文采也;生命之節律。從中你可以體會到,裝飾藝術的好處,就是可以化零亂為集中、化繁瑣為分明、化醜陋為美好、化腐朽為神奇。藝術確實有著一種超拔現實,又能夠在超拔現實之中走到自然深處去的力量,並能夠把我們的思想、感覺、靈魂、生命狀態,引到一個沒有痛苦的地方去。人生活的現實都挺艱難的,每個人都有每個人的痛苦。一旦進入到藝術世界裏就沒痛苦了。唯藝術能陪伴人度過苦難,米開朗基羅、德拉克羅瓦等都有這樣的論述。唯藝術才能成就人的靈魂,物質再豐富再發達,也滿足不了人,最終人類都想有個藝術博物館去看一看。作為藝術家也是讓自己的靈魂有個安放的地方,所以他才去畫畫,想讓自己和大自然連通。致于這個畫出來以後,到底有什麼用,能否進藝術博物館?能值多少錢?剛才陰澍雨老師説了,確實藝術家自己難以作主,他做不了主,歷史會做出判斷。治學為心安,其他一切是副産品。

《荷根》丨44cm×69cm丨1997

我挺欣賞好多收藏家的,比如説俄羅斯的契斯恰科夫藝術博物館,收藏了很多本民族和歐洲畫家的繪畫,那是工業時代的一個企業家,把他的很多財産積蓄換成藝術品,再把藝術品建成博物館捐給國家。我覺得這樣的企業家和收藏家是令人感動的,是人類的偉人,有非常了不起的靈魂。我相信中國也會出現這樣的人,這樣的企業家、收藏家,那時候,我們民族的文藝復興才有可能。我覺得藝術博物館是養育大眾的美神之殿,老百姓在節假日、週末走進博物館,能夠看偉大的藝術作品,他們心裏都會得到撫慰,甚至靈魂得到昇華。如果我們現在也能這樣的話,中國也能夠走到這一步的話,我們期盼的文藝復興會慢慢到來。我記得我的老師龐薰琹先生在30年代的時候就説過這個問題,他説他相信中國的文藝復興即將到來,這是一個共同的對藝術的信仰,這方面于洋老師可能理解得更多,我説的不一定準。

于洋:時間也很晚了,概括談幾句,對您説的第一個問題,談談我自己的感受。什麼樣的內容和氣質在感動著我們,以劉先生為例,其實也有一種規律性的東西,劉先生的畫給我的感動,可以概括為有三個語詞:一是自足,二是自信,三是自然。

第一個是自足,圓融自足,自成體系,與人不同。一個畫家的自我風格能夠形成一個相對封閉性,開放性、固定性、自足性的風格,形成他標誌性、成熟的樣貌,在這一點上,劉先生的作品,一走進展廳,撲面而來的劉巨德先生的風格,其實他的風格裏面帶著歷史的厚度、帶著時代的氣息。

第二個是自信,文化自信,劉先生講到的30年代,90年前,他的老師龐薰琹那一輩他們的使命是什麼?是在整合中西文化的時候,引進西方文化,是在大的環境之中要進行民族文化的改革改造,今天這個任務改變了,今天我們談文化自信,我在劉先生的作品裏面感到非常強烈的自信的氣息,雖然他個人的性情非常溫和、謙遜,但是劉先生的作品讓我感覺到是強烈的自信,是他心無旁鶩,沒有雜念,完全在自己的世界裏面,這就是自信,藝術家的自信。

第三個是自然,自然而然。他的作品和方法論都有自然而然的氣質,不造作,沒有經營性的東西。圖案性,帶有裝飾感、結構性的東西,有沒有經營性?當然有,背後的根性是經營性、主觀性、理性,但是在劉先生具體的方法裏面,劉先生融化為他的筆筆相生,這是他的作品感動我們的地方。自然,而不是人造,而不是營構。

這三點是劉巨德先生作品感動我的地方。謝謝。

《夜草星光》丨85cm×145cm丨2000

陳岸瑛:在座各位嘉賓,直播間裏的朋友們,今天的研討就要結束了。這裡是北京悅陽空間“遊走——劉巨德藝術作品展”現場。剛才的研討會從繪畫構圖問題切入,對劉巨德先生的繪畫創作方法進行分析總結。陰澍雨老師、于洋老師都做了很好的分析,特別是結合具體作品的點評。劉巨德先生今天把他的畫理講得很透徹,讓大家有醍醐灌頂的感覺。劉先生的畫理不僅在作品中,也在今天的研討中以語言的方式向各位呈現,經過今天的討論,我相信大家都能對劉先生的作品有更為深入的理解。

直播間裏的各位朋友,希望你們能夠到現場來仔細感受這些作品。例如,今天讓大家特別感動的《草原悲鳴》,和其他作品有點不一樣,其他作品是離得越遠看得越清楚,而這幅畫一定要走得非常近才能看清楚,忽然之間你會被它震撼到,這種感覺很難用語言描述,各位朋友只有來現場,來北京高碑店的悅陽空間參觀,才能充分領略它的魅力。

今天的研討到此結束,感謝三位老師,感謝所有朋友。

(本文內容已經發言嘉賓審閱)

《鄂倫春族老阿媽》丨98cm×67cm丨1980

《霜原》丨141cm×366cm丨2013

《胡楊魂》丨250×501cm丨2017

《大荒山》丨247cm×101.5cm丨2023