文_李莞潸

柏林國立博物館群中有一間大名鼎鼎的柏林版畫素描博物館,它不僅是德國最大的平面藝術館,也是世界四大版畫藝術博物館之一。單是從館藏超過50萬幅素描及大約11萬幅版畫、油畫、水彩畫、粉彩畫等作品的數量來看,版畫素描博物館就夠豪橫了,而從品質來説,光是提一個人名,就夠它令眾生頓生嚮往。

2023年是個幸運年,柏林版畫素描博物館推出超級紀念大展“丟勒在柏林:在柏林版畫素描博物館尋跡大師”,堪稱打開了館藏的最大寶箱。在一次性釋放出的約120件展品中,除了全套的《啟示錄》、手工上色版及罕見初版《憂鬱I》、超大尺寸的《凱旋門》等版畫代表作,還有《母親》、《銅線工坊》等素描、水彩水粉畫等傑作。本文是對本次展覽深度解讀的【下】部分。

“腓力·墨蘭頓肖像”(Philipp Melanchthon,1497-1560),丟勒,銅版畫,1526,19世紀由佚名手工上色

醜聞之爭

手工上色系列中有一幅惹眼的肖像畫,畫中主角是德國哲學家、神學家、教科書作家腓力·墨蘭頓,他被譽為“德國的老師”,與馬丁·路德是摯友,也是宗教改革中除馬丁·路德之外的重要人物。丟勒在畫上寫道:“丟勒能畫出腓力的容貌,卻缺乏描繪其思想的技能。”

16世紀初的這句話無愧丟勒作為北方文藝復興領軍者的身姿,身體與靈魂,外在與內在,短暫與永恒……這樣的思考不僅暗含著人文主義的核心關注點,同時提出的亦是肖像的永恒之題:肖像是否能夠真正表達出畫上的這個人?

“戴蘇格蘭帽的女人”,丟勒,炭筆畫,1503

納格勒收藏中的肖像作品《戴蘇格蘭帽的女人》是柏林版畫素描博物館擁有的第一批丟勒素描藏品,1835年將其擁有。畫中人身份不明,但被推測為丟勒關係網中的核心成員,可能是他的妻子、妹妹或是摯友的妻子。

“聖母頭像”,丟勒,炭筆畫(局部由後世手工上色),1503

進入19世紀後,很多收藏家將注意力轉移到丟勒的素描作品,柏林版畫素描博物館也開始大量補充這部分的藏品。除了納格勒收藏,館方于1844年購入的《聖母頭像》是丟勒最早的炭筆畫之一。據研究,專家推測丟勒早期主要是拿他的身邊人練筆炭筆素描,這幅畫很可能是他妻子的隱秘肖像。

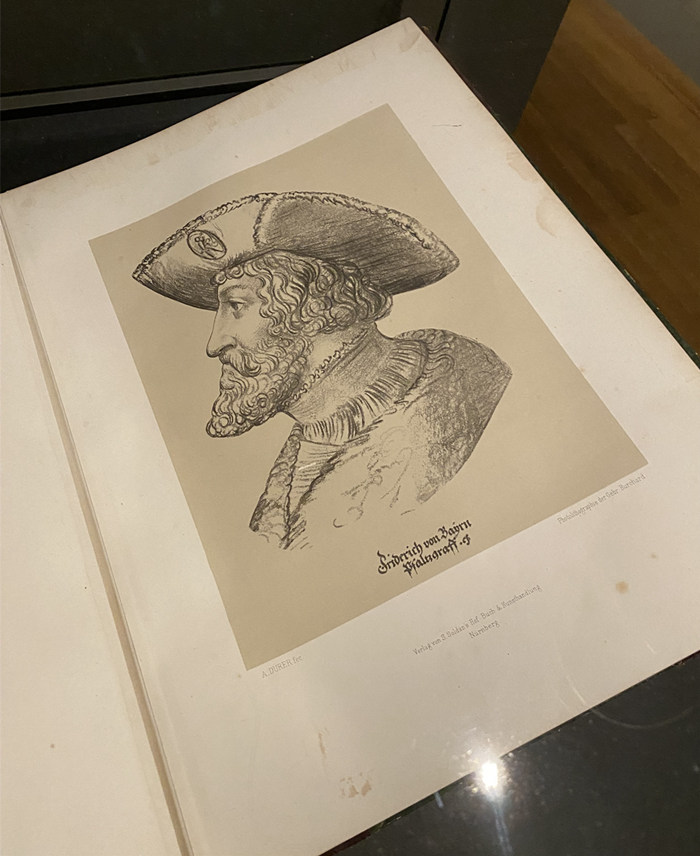

丟勒誕辰400週年特別畫冊,1871年出版

柏林版畫素描博物館早期的丟勒素描藏品大部分來自納格勒收藏,1871年,為紀念丟勒誕辰400週年和德意志帝國成立,館方出版了一本特別紀念畫冊,其中70幅館藏的丟勒素描被視為最大亮點。丟勒的作品再次被高調地與國家形象及民族認同捆綁,萬萬沒想到的是,這次原本榮耀無比的亮相卻出現了戲劇性的大反轉,並從根本上改變了“丟勒在柏林”的收藏曆史。

發文質疑柏林這些丟勒作品真偽的是莫裏茨·薩烏斯(Moriz Thausing,1838-1884),作為奧地利藝術史學家、時任維也納阿爾貝蒂娜博物館的館長(Albertina),莫裏茨的話語權可想而之,從而引發了一場激烈的爭論,這場“丟勒之爭”(Durer Streit)被視為藝術史文體批評的初始。

肖像素描,漢斯·施瓦茨(Hans Schwarz,1492-1550),紙本炭筆畫,約1518-1921(?)

如今,當年那些爭議之作早被判定為出自德國雕刻家、畫家漢斯·施瓦茨之手。現場展出了10幅漢斯·施瓦茨的側面肖像素描,他已知的該系列作品超過120幅,是16世紀德國藝術中最大的肖像群之一。柏林版畫素描博物館在1835年獲得了其中57幅作品,之後又獲得了3幅,接近總體量半數的“丟勒藏品”在爭議過後全被蓋上了“假”戳兒。

漢斯•施瓦茨是號人物,畢竟不是誰的作品都能長期以來被錯認為是丟勒之作。繪畫還不是他的第一技能,漢斯本身是厲害的雕刻師,被視為德國歷史上肖像徽章的開創者。他將古羅馬錢幣和義大利肖像徽章的審美與當時的德國藝術相結合,做出的徽章受到無數政要顯貴的追捧,丟勒也是他的客戶之一。

左圖:肖像徽章,漢斯•施瓦茨,青銅,1518-1520;右圖:丟勒徽章(複製品存疑),青銅,1520年之後

丟勒曾在1520年自己的低地之旅日記中提到自己的這枚肖像徽章:“在安特衛普,我為了自己的肖像徽章寄了兩塊金荷蘭盾給奧格斯堡的漢斯•施瓦茨。”漢斯•施瓦茨製作的丟勒徽章隨後很快成了丟勒肖像的通用範本。

在這場醜聞之爭中,輸的當然不是漢斯•施瓦茨,而是柏林瞬間丟掉了丟勒收藏的核心地位。彼時,普魯士王國在普法戰爭中戰勝了拿破侖的法蘭西第二帝國,終於建立起統一的德意志帝國(第二帝國)。隨著“丟勒之爭”的發展,這件事不再簡單地只關乎于一個博物館“掉”了一些藏品的尷尬,更上升到了民族恥辱的層面上。從維護國家形象確的角度講,元氣大傷的柏林丟勒收藏必須回血。

重建,反彈

1871年醜聞後的兩年,柏林版畫素描博物館時任館長館長、德國藝術史學家海因裏希·霍托(Heinrich Gustav Hotho,1802-1873,1859年起擔任館長)離世,“殘血”的博物館進入重建期,館方從維也納挖來了已成名的藝術史學家弗裏德里希·李普曼出任新館長。

出生於布拉格的李普曼家境優渥,自幼接觸藝術。在維也納時,李普曼曾于1871年與掀起“丟勒之爭”軒然大波的莫裏茨•薩烏斯共事辦過丟勒的展覽,也是最熟悉丟勒的專家之一。

莫裏茨•薩烏斯出任館長的維也納阿爾貝蒂娜博物館,無論在當時還是現在,都是丟勒收藏界的扛把子。1796年,哈布斯堡皇室女婿、奧屬尼德蘭總督、藝術收藏家“泰申公爵”(Duke Albert of Saxony-Teschen,1738-1822)在維也納創立了阿爾貝蒂娜博物館,它的大量丟勒藏品來自神聖羅馬帝國皇帝魯道夫二世的皇家收藏。魯道夫二世(Rudolf II.,1552-1612)是“他所在時代最偉大的私人收藏家,是提香等許多藝術家的朋友和贊助人”,手中的好東西可太多了,阿爾貝蒂娜博物館因此身價不菲。

“弗裏德里希·李普曼雕像”(Friedrich Lippmann,1838-1903),弗裏茨·克裏姆施(Fritz Klimsch,1870-1960,魏瑪共和國時代著名德國雕塑家),青銅,1903

李普曼是帶著極大的野心離開維也納前往柏林的,他要把柏林的丟勒收藏提升到能和維也納分庭抗禮的地位,他最終也確實做到了。

法軍在1809年攻佔維也納時,拿破侖的手下弗朗索瓦·約瑟夫·勒菲弗(François-Joseph Lefebvre,1755-1820)很可能倒賣了阿爾貝蒂娜博物館相當數量的一批藏品,這些藏品流散于維也納、法國和英國。等到李普曼入主柏林後,這些藏品開始重新流通。

李普曼的知識儲備、對藝術品的價值判斷、對市場的熟悉、當機立斷的出手和談判技巧、以及他與世界各地博物館和收藏家之間的關係網,在過去和現在都是獨一無二的。

“聖母的一生”(The Life of the Virgin),丟勒,19幅作品&封面,木刻版畫,約1502-1511

“彈琴的天使”(Laute spielender Engel),丟勒,1497年

“母親”,丟勒,炭筆畫,1514

“女孩肖像”,丟勒,炭筆畫,1515

“雙獅”,丟勒,1521

從1877年開始,李普曼開始出手買買買,丟勒的《母親》、《雙獅》、三大木刻系列之一的《聖母的一生》等代表作來到了柏林。上文的配圖中,在李普曼雕像旁邊的組圖就是《聖母的一生》。

“銅線工坊”(The Wire-drawing Mill),丟勒,紙本水彩、水粉畫,約1489或1494

“山谷”(Valley near Kalchreuth),丟勒,紙本水彩、水粉畫,約1495-1500

“愛爾蘭戰士和農民”(Irish Soldiers and Peasants),丟勒,水彩鋼筆畫,1521年

展覽現場幾幅水彩水粉畫的存在感相當強,在第一次跨越阿爾卑斯山的義大利之旅中,丟勒描繪出一系列景觀,有研究者將其視為“藝術史上第一批純粹的風景習作”。隨著景觀的被發現,丟勒所領銜的德國藝術對於推動北方文藝復興發展所做出了極大貢獻。

“十字路口的大力神”(Hercules at the Crossroads),丟勒,銅版畫,約1498

李普曼選貨的目光是真一流且格局打開,不同類型的藏品從更多角度展示著丟勒的魅力。在“未完成”的《十字路口的大力神》中,人們看到了大師創作的軌跡。

“女性比例研究”,丟勒,約1500

丟勒最早的女性比例研究習作則會讓人們想起大師的名言:“美麗在於比例”。

“天使報喜”,丟勒,水彩鋼筆畫,1503

這幅《天使報喜》也別有韻味,丟勒在其中似乎將更多的注意力放在空間透視,而非神聖事件本身。可以,這很“北方達·芬奇”。

“逃往埃及的聖家族”(Rest on the Flight into Egypt),丟勒,鋼筆畫,1511

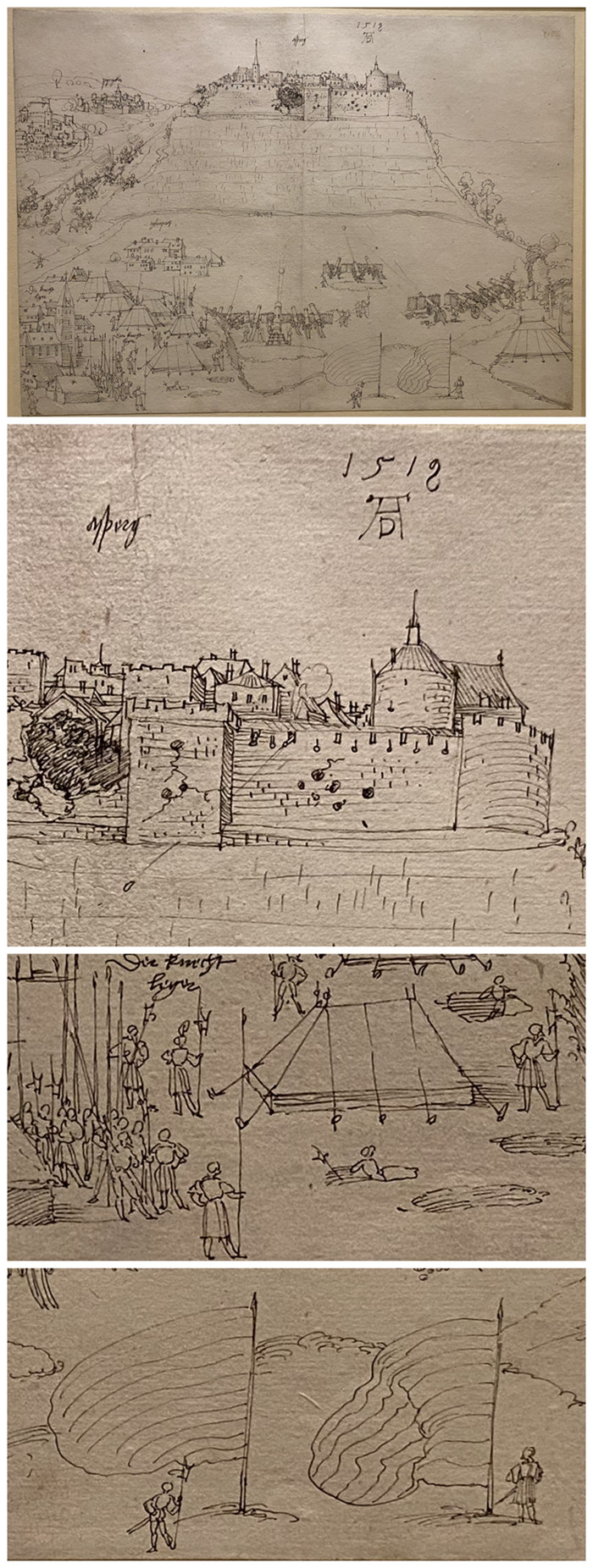

丟勒的速寫在1510年代達到巔峰狀態,有學者曾這樣恭維:這一時期的丟勒速寫,連他的簽名和年份都更美!仁者見仁,細看《圍攻要塞》,還有點可愛。

“圍攻要塞”(The Siege of Hohenasperg),丟勒,鋼筆畫,1519

丟勒的花押字簽名是他個人的著名標識,也是德國藝術的著名標識,姓名首字母縮寫“AD”加上清晰的年份記錄,讓研究人員看了就覺得省心。丟勒于1498年開始頻繁使用這個被譽為藝術史上最獨特的簽名,當時他的版畫賣得太好以致盜版不斷,有簽名方便維權。此處插播一個冷知識,藝術史上的第一場版權訴訟的提告人正是丟勒。

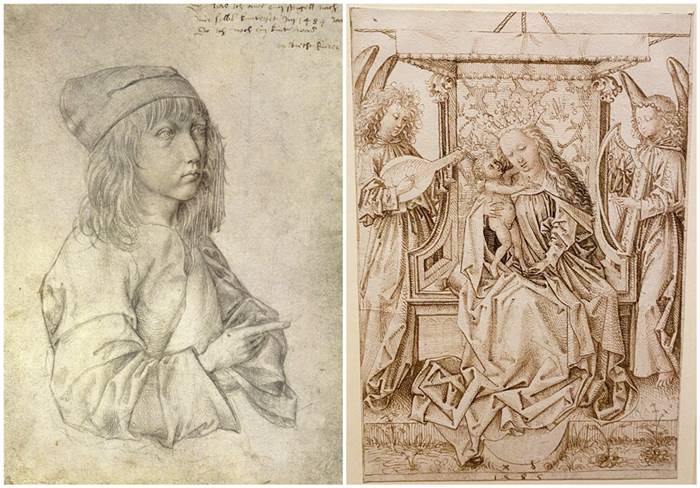

但丟勒其實早就開始使用他的簽名了,有多早呢?創作于1485年的《聖母與奏樂天使》中出現了目前為止最早的丟勒花字簽名,算是初始版本,和後來精進過的版本有些出入。但初始版本就已經夠厲害了,因為那年丟勒才14歲。

丟勒,左圖:“丟勒13歲時的自畫像”*,1484,維也納阿爾貝蒂娜博物館館藏(Albertina Museum Wien);右圖:“聖母與奏樂天使”(Madonna with Musical Angels),鋼筆畫,1485

13歲的丟勒畫出了那幅驚人的“13歲自畫像”,畫中只有年份。一年後,他在作品中給自己搞出了花押字簽名——天才是不一樣,十三四歲的腦子裏不知道裝著啥。

李普曼購入了這份丟勒作為藝術家身份最初見證的《聖母與奏樂天使》,他將這幅藏品編號為“KdZ 1”,以它為始,開始編纂柏林版畫素描博物館的素描目錄,隨後加入的藏品都將依序編號納入收藏。

1903年,年近65歲的李普曼逝世于柏林,彼時,他已成功將柏林版畫素描博物館打造成為能與維也納阿爾貝蒂娜博物館並駕齊驅的丟勒收藏中心。除了丟勒收藏,他為柏林帶來的波提切利的但丁素描、克拉納赫的銅版畫和木刻版畫、倫勃朗的素描和版畫,在世界範圍內也是無人能敵。

“鷺”(Heron and Leg of a Heron),丟勒,羊皮紙水彩畫,約1515(存疑)

動蕩、分離與合一

在李普曼離世後,他的繼任者繼續擴大著“丟勒在柏林”的藏品。隨後進入動蕩歲月,一戰、全球大蕭條、二戰……特別是納粹執政時期,受財源所限,柏林版畫素描博物館只能通過一邊出售館藏換錢、一邊購入更重要的作品,《鷺》和《採石場》都是這樣“N換1”購入的。

丟勒,左圖:“採石場”(Quarry),約1495-1500;右圖:*“騎士,死亡和魔鬼”(Knight,Death,and the Devil),銅版畫,1513年,美國華盛頓國家畫廊藏品(National Gallery of Art,Washington, D.C.)

《採石場》的畫中景觀被丟勒用於三幅“大師版畫”中的首幅《騎士,死亡和魔鬼》,畫中的簽名和“1510”年份標注據研究被認為是後加上去的,這幅作品被推測創作于丟勒首次義大利之旅時期。多説一句《騎士,死亡和魔鬼》,這幅歌頌日耳曼英雄形象的作品深受希特勒的喜愛,“丟勒崇拜”可以説是貫穿了德意志第一、第二、第三帝國。

二戰後,德國一分為二,“丟勒在柏林”也因此分成東柏林的“博物館島”及西柏林的“達勒姆”兩個部分。經過長期的戰亂,定期的展覽于1950年代才重新恢復。

“義大利城堡”,丟勒,水彩水粉畫,約1494或1495-1500

“樹群與山徑”(Baumgruppe mit Weg im Gebirge),丟勒,水彩水粉畫,約1495

西柏林的“達勒姆”部分于1951年購入兩幅水彩風景畫《義大利城堡》與《樹群與山徑》,率先開始“恢復營業”。其中,處於未完成狀態的《樹群與山徑》被時任柏林版畫素描博物館的德國藝術史學家弗裏德里希·溫克勒(Friedrich Winkler,1888-1965)評價為丟勒“最具印象派風格的作品”。如今,柏林版畫素描博物館是丟勒水彩風景系列重要作品收藏領域的領軍者。

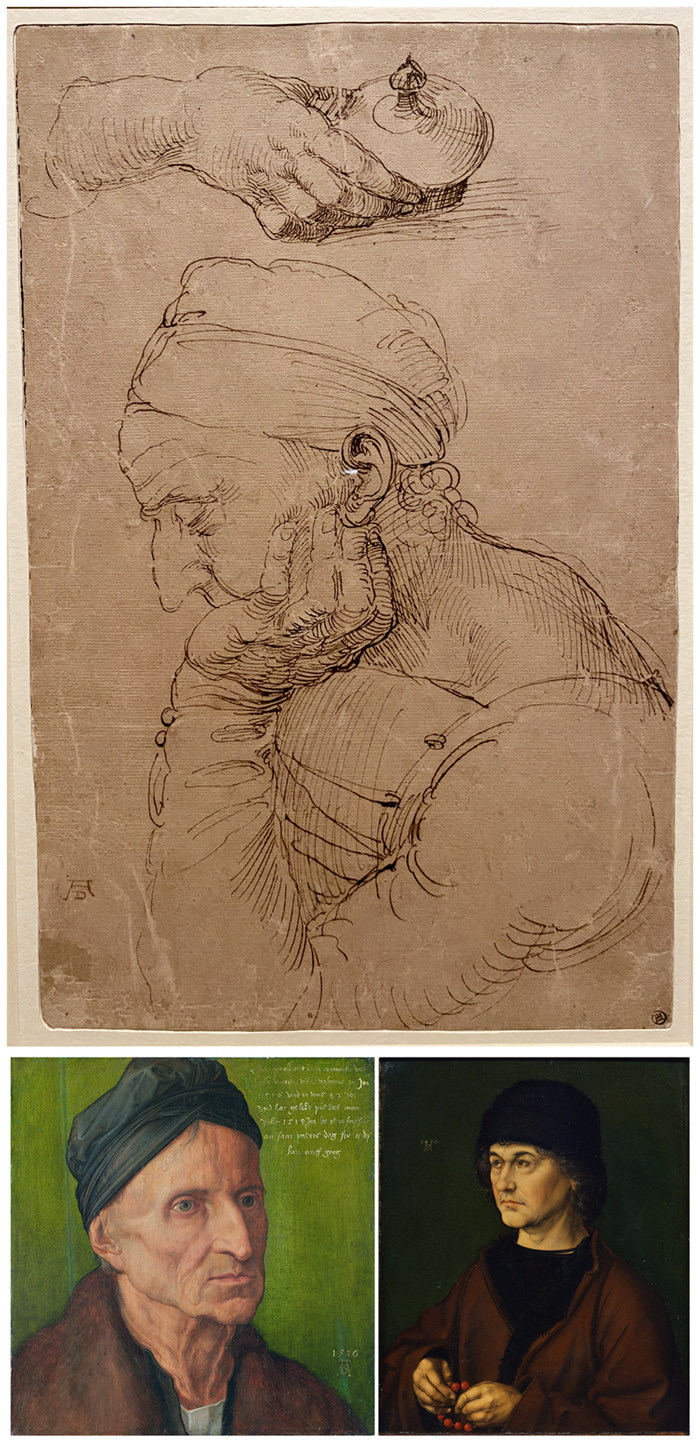

丟勒,上圖:“睡著的男人及手部習作”,紙本鋼筆畫,約1493/1494;左下*:“米凱爾·瓦格莫特(Michael Wolgemut,1434-1519)肖像”,1516/1516,德國巴伐利亞國家繪畫收藏館藏品;右下*:“丟勒父親(Albrecht Dürer the Elder,約1427-1502)肖像”,木板油畫,1490,烏菲齊美術館館藏

同樣是在1951年購入的《睡著的男人及手部習作》是丟勒的早期作品,畫中的男人可能是他的金匠父親,或是他的老師、德意志畫家和版畫家米凱爾·瓦格莫特。

丟勒,左圖*:自畫像(Self-portraits by Albrecht Dürer)*,1500,德國慕尼黑老繪畫陳列館館藏(Alte Pinakothek);右圖:“基督在柱子上”(Christ at the Column),約1500-1505

丟勒曾在1500年將近而立之年時畫了一幅驚世駭俗的自畫像,當時傳統的肖像畫通常是畫人物的四分之三側姿,身子向左歪向右歪都可以,但不能把免冠正面照片式的畫法用在自己身上,畫耶穌基督才能這麼用。但丟勒不管,他就畫了,但好歹畫的算是“自畫像”。因為他還可以做到更猛——他還畫過一幅《基督在柱子上》,基督的面容完全用的就是自己的臉。也許自己也知道這做法太超前了,丟勒並未在這幅作品上親筆簽名,畫上的簽名是後世加上去的,以致于這幅作品的作者身份在隨後很長時間記憶體在爭議。直到通過現代技術鑒定,才最終將其判定為丟勒真品。

這幅作品看得著實讓人十分懷疑人生,丟勒曾説“天才的人是註定要燃燒並照亮他們的世紀的流星”,他這顆流星,説不定真是天神下凡來遊戲人間一下的。

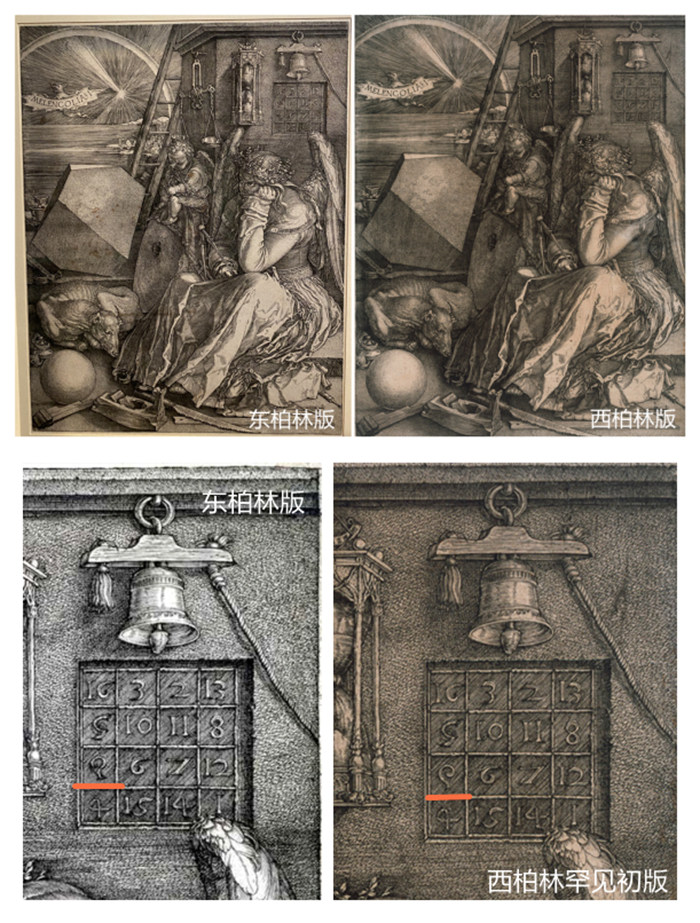

丟勒,《憂鬱 I》(Melencolia I),銅版畫,1514,左圖:東柏林于1953年購入版本,右圖:由西柏林收藏的罕見初始版本

丟勒三大“大師版畫”中的《憂鬱 I》是版畫史上最重要的作品之一,這幅創作于他母親逝世那一年的版畫至今仍未完全解讀。柏林版畫素描博物館曾于1913年購入一幅罕見的《憂鬱 I》,這是在正式出版前最初始的版本,在全世界範圍內現存僅有7幅,最大的區別的是畫面右上方的數字區域,數字“9”的開口方向是不同的。

自兩德分裂後,這幅稀世珍品同大部分丟勒藏品被帶到西柏林的“達勒姆”部分。即便如此,東德對丟勒的熱情依舊有增無減。1950年,位於東柏林的國家畫廊舉辦大型展覽,丟勒的作品擁有一個獨立展廳。1953年,東柏林也購入一個新版本的《憂鬱 I》,在1957年的展覽冊中,東柏林用了整整三頁來介紹這幅大師版畫。

“亞當與夏娃”(Adam and EVE),丟勒,銅版畫,1504

不過,東柏林也有拿得出手的藏品,比如《亞當與夏娃》,丟勒在這幅傑作用可謂炫技到了極致,人物的造型、皮膚紋理、樹皮不同質感的細節、細膩的線條以及光線的運用都是前所未有的大師級手筆。

上圖:左側為西柏林版本的無上色版《凱旋門》,右側為東柏林的《偉大的激情》;下圖:“偉大的激情”(Great Passion),丟勒,11幅木刻版畫+封面頁,約1496-1511

東柏林還有丟勒的木刻代表作《偉大的激情》,彩色版本的《凱旋門》也留在了東柏林。直到1971年丟勒誕辰500週年紀念,西柏林為彌補兩德分裂帶來的損失,購入了1559年無上色版本的《凱旋門》。本次展覽現場佈置得很微妙,西柏林的《凱旋門》剛好毗鄰東柏林的《偉大的激情》。

1994年,在東柏林與西柏林分離半個世紀的“丟勒”終於再次聚首,重新合體成為今日的“丟勒在柏林”——這是一段藝術收藏的別樣歷史,也是一段國家歷史的獨特收藏。