“現代主義漫步”展覽現場 圖片:UCCA尤倫斯當代藝術中心提供

文_林霖

正在上海UCCA Edge舉辦的“現代主義漫步——柏林國立博古睿美術館館藏展”開展已有兩個多月,目前的人氣和口碑都很高。展覽呈現巴勃羅·畢加索、亨利·馬蒂斯、保羅·克利、保羅·塞尚等大師的近百件作品。這些大師對今天的中國觀眾來説已經很熟悉,但展覽依然予人新鮮和獨特感,很多作品先前從未在國內亮相。展陳走線也別具匠心——你會看到一排保羅·克利的作品中出現畢加索;你也能看到馬蒂斯和畢加索的素描速寫並排展出。策展人的初心是按照編年史的線索串聯,更注重藝術家及作品的某種共性,而非以藝術家之名區分。這種編排展覽作品的方式也給人新的啟示。

尤其令人無法移開視線的是保羅·克利——他在藝術史上是非常獨特的一位,在全球藝術愛好者中也人氣極高。此番“現代主義漫步”令人驚喜之處在於來了不少之前較為鮮見的克利作品及手稿,即便對於藝術史專業的人來説,這場展覽亦不失一場“補課”。這也要感謝海因茲·博古睿先生的收藏眼光,他也是與這些藝術家共同經歷了動蕩的20世紀。

保羅·克利在1926年 攝影:Hugo Erfurth, Dresden

所以,讓我們説一説保羅·克利吧!在他的身上有太多值得説的故事,也有太多可以給予今天的我們以啟示與能量之處。尤其是在一個亟需從疫情後重新抖擻以及心靈需要治愈的時刻來説,重溫保羅·克利或許不僅僅在於藝術,更在於“我”及“我們內心”;是的,克利的藝術描繪出了人們最深層的狀態。

“現代性”的品格

保羅·克利是非常勤奮的藝術家,留下9000余件作品,這些作品基本上反應了克利對世界的想像和看法,始終充滿詩意、音樂性和文學性。更深層的意義源自他的獨立人格、智慧思想和辛辣的幽默感。克利一直在探索自己的風格和技法,與自然和內心知覺聯結,並終其一生都未曾改變初心——即便是在最黑暗的時期,藝術依然是他心中不滅的太陽,是亂世的燈塔,他也將這種信念傳遞給了一代又一代的人們。這就是為什麼我們今天依然著迷克利的原因——在他的身上,體現的正是一個人的“現代性”。

作為音樂家的兒子,從小學習小提琴和鋼琴,這或多少影響了克利對繪畫的感覺,他的畫面畫面有音樂節奏的韻律。後期作品中又融入了很多符號,雖然每一個都是有含義的,但他依然留給觀眾足夠的自由去注入自己的解讀。所以我們也不妨調動我們多感官去冥想一下他的畫面。

保羅·克利 《夢之城》1921 紙板貼紙上水彩 47.5 × 31 cm 國立博古睿美術館-柏林國家博物館聯盟 NG MB 115/2000 攝影:bpk圖片社/國立博古睿美術館-柏林國家博物館聯盟/延斯·齊厄

1914年的北非之行喚醒了他對色彩的感覺,而義大利之行讓他深受文藝復興大師的震撼,卻也陷入了困境——如此永恒經典的作品,我們今天的人還能怎樣超越?如此,旅行之於現代人的意義可能是古人無法想像的,因而也使得現代藝術看起來像是躁動不安的蒸汽機,總是在冒出新的想法、迫不及待想要表達新的態度和想法。而克利在義大利之行所受到的震撼之下並沒有持續消沉,他在日記中寫下“Roma is epic,Genoa dramatic.”之後,還是將眼光聚焦同時代發生的事情和思想,如受比亞茲萊、威廉·布萊克和戈雅的影響最大(象徵性和浪漫主義的手法);而技法上則直接學習馬奈與塞尚(從後印象派走入現代主義;尤其是塞尚被畢加索推崇為“現代主義之父”),尤其是他們對線條的運用與克利一直以來的想法吻合——線條不是造型的輔助,而是具有獨立性。

但色彩依然是重要的,只是克利對色彩的探索有他自己的想法。他在這方面受到德國的“藍騎士”畫派影響,如康定斯基當時就在探索“聯覺”(synaesthesia)的藝術:色彩可以被看到,一如語詞可以被朗讀,聲音可以被聽到。

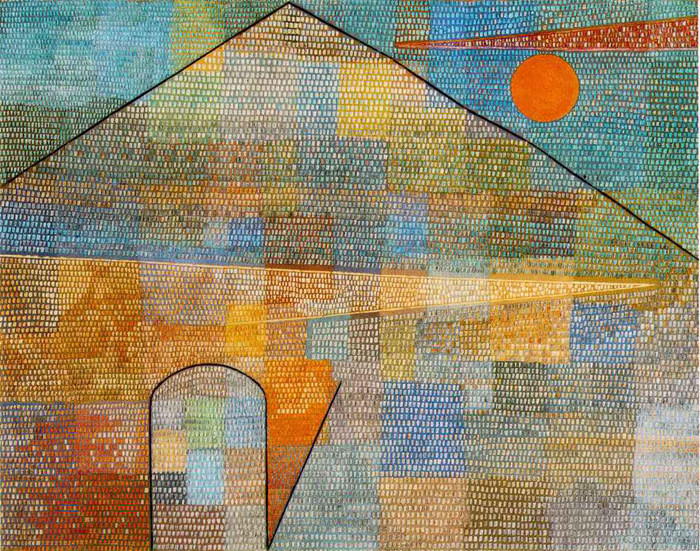

保羅·克利 Ad Parnassum 1932 布面油彩 100 cm × 126 cm 瑞士伯爾尼美術館收藏

1928年的埃及之行對克利的風格可能又是一個轉變,從早期流動浪漫的線條到沉澱下由幾何方塊與色塊符號構成的宇宙萬物,視覺風格上更為拙樸、抽象,一如古埃及的壁畫。尤其是對太陽的突出描繪,佔據畫面的主視覺位置。在構圖上將幾何圖塊的表現力發揮得淋漓盡致,並結合了早年對點彩技法的探索和中期對色域排列的實踐,線條也沒有被拉下,穿插其中加強了時間的動感。其于1932年創作的“Ad Parnassum”就是此集大成者。

可見,身體力行實踐前人和自己的理念,以開放的姿態學習古往今來大師的成就,思考如何承繼前人的優秀之處並汲取自己所需的養分,最終輸出為經由自己思考和轉化的藝術形式,以及更重要的描繪出形式之下,畫者的靈魂——畫家對世界、生活、人類、歷史和山川萬物的感知與愛。

來自山川湖海的靈性

在保羅·克利眼中,大自然是人類生存的“必要條件”。《創造性思想》是他在包豪斯設計學院授課時的理論著作集,他在書中寫道:“大自然就是一所優秀的藝術培訓學校,賦予藝術家在創作道路上不斷前進的力量,讓藝術家可以進入自己最深沉的狀態。”

保羅·克利《突尼西亞的咖啡廳露臺》 1914年 德國漢堡美術館藏

他認塞尚為自己“卓越的思想導師”。如他和塞尚一樣描繪蘋果,不再是“描繪可見之物”,而是“描繪所見之物”的問題。在早期風景畫中,克利也在進行探索,如1914年《突尼西亞的咖啡廳露臺》鉛筆水彩畫就是他當時和友人在突尼西亞旅行的速寫,這幅畫並不抽象,卻已然是簡化後的自然。值得一提的是,當時與克利同遊北非的有奧古斯特·馬克,他是德國“青騎士”團體的領袖人物;當時克利還結識了康定斯基。顯然這段經歷對當時他的創作風格是有影響的,尤其是色彩的表達上。

到了20世紀20年代,克利開始集中探索結構的變化,幾何化的造像並非為了抽象,而是就結構本身感受生命力。這一靈感依然來自大自然,克利借鑒了諸多自然界生長和運動的過程,以植物的視角研究幾何圖形,如萌芽、生長到怎樣的程度、長成怎樣的形狀,如此等等。因此,可以看到在一個恒定的結構內部充滿生命力和運動性;而對色彩出色的感知又賦予克利的畫面一層浪漫的詩意。尤其是早年克利在包豪斯學院求學時就提出一個令人矚目的觀點——“受激點”,並拿種子舉例:儘管種子體積小,但自身蘊含著一股衝勁,從而能夠呈現出完美又獨特的形態。

保羅·克利《姜餅圖》1925 紋理墻紙上油彩、鋼筆與墨水 21.8 × 28.8 cm 國立博古睿美術館-柏林國家博物館聯盟 NG MB 131/2000 攝影:bpk圖片社/國立博古睿美術館-柏林國家博物館聯盟/延斯·齊厄

“散步”的線條

在現代主義以來的不少專項研究克利的哲學家如德勒茲、利奧塔這裡,線條是被反覆提到的特點。比如抽象而系統化的哲學概念,或許克利自己的解讀最為直觀清晰——“線條就是一個點在散步。”克利在《日記》裏充滿詩意地寫道。

克利的氛圍感和“留白”其實像極了中國文人畫。線條和結構極簡,畫面的留白留給顏色的暈染。克利是將具象簡化,而非抽象化——這可以對應中國古代文人畫的“詩意”。而克利確實談過書法性線條的運用:“越能用文字描述的事物,用符號便越容易辨識。”——這也是為什麼在克利中後期的作品中,我們可以看到很多簡潔如塗鴉的風格。克利還説過:“如果我們從秩序的角度看事物,如果我們看到的事物就是其本身,並且我們觀察事物的方式就是它們存在的方式,那麼,簡潔就是可見的。幾乎不費吹灰之力,就可以讓人聯想到很多東西。”

保羅·克利 《被封印的女子》1930 紙板貼紙上鋼筆與水彩,紙板下側邊上鋼筆與水彩 49 × 35 cm 國立博古睿美術館-柏林國家博物館聯盟 NG MB 140/2000 攝影:bpk圖片社/國立博古睿美術館-柏林國家博物館聯盟/延斯·齊厄

克利在繪畫中放棄古典藝術的透視和空間景深的描繪,比如人物肖像總是懸浮于空,沒有依託,但是並沒有拒斥平面的存在,只是隱去了平面,於是線條看起來就是在空間內“漫遊”。而這種散步般的線條一直都是克利研究的課題,他也是首次在西方藝術史上首次明確提出線條自帶生命與精神性理念的藝術家:“一條運動的線條,在空間中自由且沒有目的地進行散步。”這其實很有點瓦爾特·本雅明提出的“漫遊者”意味了。

打破自文藝復興時代建立的線性透視規則並不容易,克利用了幾乎一生的時間堅持並探索著,即便曾經一度不被家人理解、不被行業認可、找不到突破口,也一度窮困潦倒賣不出一張畫、以至於只能靠跑場子參加音樂會演奏糊口,也有過自我懷疑和消沉的階段,但他一直都沒有放棄繪畫,也一直都永葆赤子之心。

展覽中展出的幾幅克利的作品或手稿都較為全面地體現了克利藝術生涯不同時期的探索成果,如展覽中的作品《帶暗色門的房間透視圖》就頗具代表性:線條和地平線、垂直線是克利對“運動的空間”的探索,在他的筆下,地平線、垂直線不再是構築唯一視覺中心的古典透視,而是探索空間的移動和能量守恒的瞬間——也即畫面定格的瞬間,因此,多重力的角逐是必要的,也是畫面背後的能量。如此,景象才能連續且重疊。

保羅·克利 《帶暗色門的房間透視圖》展覽現場 圖片:UCCA尤倫斯當代藝術中心提供

富有意味的幾何色塊

克利的點彩也讓人印象深刻,如展覽中的一幅《清真寺入口》,這種技法顯然和“點彩派”的喬治·修拉不同,克利的一點一劃並非為了排列成光譜或者構形,而就是點和色彩本身。這更傾向於馬賽克玻璃花窗的視覺效果。據悉,1926年克利曾去義大利拉文納地區旅行,被當地的古老基督教堂的馬賽克玻璃花窗鑲嵌圖案深深打動,啟發了他用新的技法繪畫,這便是建立在動態色彩漸變和密集又均勻的彩色紋理的點狀筆法。由此,藝術家重現了拜佔庭式明亮的馬賽克圖案。

克利的幾何色塊介於抽象和具象之間,他的線條會增加一些情節性,這也是其藝術非常有趣之處。這可能和他在包豪斯設計學院任教的經歷有關,當時包豪斯的師生經常表演獨幕劇和小戲劇,克利也會參加並且樂在其中。從歌劇、馬戲到木偶劇,他對各種表演充滿了熱情(他還親自導演過一些劇目)。他的繪畫中有各色人物,比如小丑、舞者、玩偶、平衡技演員,以漫畫式的風格描繪。此外,在克利眼中,戲劇不僅在舞臺或者馬戲團上演,也要在現實生活中上演:他周圍的人和生活中的事組合成一場演出,而他則是細心的觀眾,並不時報以嘲弄。結合之後幾年克利的遭遇和戰爭陰雲來看,這一份嘲諷卻蒙上了沉重的意味。

保羅·克利 《墓葬群》1929 膠合板上平紋布面油彩 63 × 44 cm 國立博古睿美術館-柏林國家博物館聯盟 NG MB 138/2000 攝影:bpk圖片社/國立博古睿美術館-柏林國家博物館聯盟/延斯·齊厄

黑暗中的微光及隱秘的哀歌

曾經的詩意,因時局和戰火,突然黯淡了下來;或者説發生了根本性的轉向,開始有一種直指內心的隱喻以及無法隱藏的宿命情緒。

如1938年的《夜光》所示,將光帶入黑暗,是克利執著的信仰,也是他作品中經常出現的主題。“你是一束火花,一夜之間,就取代了太陽的位置,你在人的內心深處閃耀。”克利曾在日記中如是寫道。1932年的《恐懼面具》(對納粹興起的嘲諷)訴説著以下寓意:世界是一個廣闊的舞臺、一個巨大的背景,各種人物在這裡發展變化,預示著令人不安的真相,這些人物形象的靈感來自非洲和東方雕像。1932年,納粹黨以所謂的“墮落藝術”之名,搜查了克利的家。

“Moonshine”(1919)一作以令人心醉的藍描繪出靜謐的夜,一輪皎月讓人感到溫暖。這幅畫創作于一戰期間,克利希冀借由藝術帶給沉重絕望之下的人們一絲希望。同樣是這輪圓月在近20年後又出現了,彼時正是藝術家人生的至暗時刻,然而他依然沒有掐滅這一絲希望之光,在1933年的“Full Moon”中,依然是這輪飽含力量的皎月,而畫面則更為“抽象”——純幾何色塊,而不再是“Moonshine”中可辨認的屋子與樹木。

保羅·克利 Moonshine 1919年

值得一提的還有這次“現代主義漫步”展覽中的《煉藥巫師》令人驚嘆的寓意,畫面正中惡魔的缺席卻讓這塊“空白”和字符如此醒目;結合創作年代,才知畫面和作品名實指納粹當權的黑暗統治。而煉金術的能量轉化,能把邪惡轉化為正義嗎?能把黑暗轉化為光明嗎?需要付出怎樣的代價?

終究,一切都交給時間來回答。