開幕現場嘉賓合影

作者_黃浩立

談“遊”的概念在整個中國藝術理論中即不僅僅是一個闡釋可以完成的,它可以被理解為一個中國哲學觀念或美學理論的“概念叢”,其中儒家經典《論語·述而》的“遊于藝”強調的是一種將“六藝”作為人的道德、能力和性情培養的基礎,而這裡的遊強調了一種主體性的自我張力,將“遊”用於社會化的過程,這個藝或道藝是一種方法、手段和策略,而“遊”則是一個歷史的、變態的、不斷生成的結構,但可以説這是世俗及其個人主體與社會主體之間的“遊”。

今天在這裡討論的“遊”更大意義上是道家意義上的遊,也可以更直接地説是莊子思想體系下的“遊”。首先《逍遙遊》在對“遊”的闡釋中直接將對象上升到天地氣格,“乘天地之正,而禦六氣之辯,以遊無窮”[1],在這裡將“遊”放置到藝術範疇中,可以將其理解為一種審美心胸或是創作觀念,這裡面存在著一種詩化的自然,即不僅僅限制在物質形態的自然,而是在“超以象外”的無功利、無目的、無個體意志的自然。而莊子的“遊”則不僅僅是一種世俗和歷史觀念下的推進與塑造,它是一種趨近於“道”的內在力量,它將客觀存在的物化自然進行超越,通過詩化自然的不斷塑造,最終形成宇宙意識與人的生命意識貫通的“自然而然”。

展覽現場

而“遊世”概念既是莊子提出的一種哲學觀,也可以作為這一次清華大學美術學院“風與物遊——陳博賢 柴鑫萌雙個展”展覽的一種實踐引證。本次展覽呈現了兩類藝術作品,博賢主要呈現的是繪畫作品,鑫萌主要創作的是雕塑作品,在兩位藝術家60件/組作品中,可以看到其中深切的審美理念,並且從各自不同的創作主題、形式語言、媒介材料以及藝術呈現上彼攝互蕩,交感互生。策展人張敢教授則更巧妙地從“山水”與“田園”兩個中國藝術實踐體系的維度展開對兩位藝術家作品風格特點和審美意趣的評述。

展覽現場

人心與天化的生命通道

在靜觀完兩位藝術家的作品之後,要尋找到一個更契合展覽評論的某個語詞來統轄,這似乎是一種從已經轄域化基礎上要進行解轄域的時刻,但作為一種闡釋意義的構成關係,既不能牽強附會,更不能停留在概念的形而上去意猶未盡,觀看本身也即是一種審美創造,因此作為物化的山水田園到詩化的山水田園,自然這一元素貫通了創作的前後,而在傳統的山水田園為主題的繪畫與雕塑中如何形成對傳統的再解域化?如何將自然作為客體的一般對象進入到超越主客二元的生命體驗境界,實現人與宇宙的合一?這似乎需要進一步討論人心與天化之間的二者關係。

人心與天化之間總會不自覺地想到“天人合一”學説,如果當下試圖選擇一種更為見微知著的方法去接近天地精神的方法,這似乎更為切實和自然。而這種思考是基於青年藝術家的身份和立場而去言説的,因此要從繪畫與雕塑的不同語言中進行敘述,這本身就是發自藝術家內在心理、情感和判斷力的體現。王夫之曾經對人心與天化之間關係有所論述“形于吾身之外者,化也;生於吾身之內者,心也。相值而相取,一俯一仰之間,己與為通,而浡然興矣。”[2]在這裡面“形外”與“心內”共同在“相值”的基礎上進行了對話,這種對話不僅是藝術家在創作之時的心物交感,更是觀者之於作品之時的暢遊思索。在人的心靈與物象的關係中,“遊”必將有一個都攝宇宙萬千的洞悉思考,也必須承接著具體事物的實踐體驗,只有這樣的內與外,心與物,天與人的關係相互契合,才能夠體達“仰觀宇宙之大,俯察品類之盛,所以遊目騁懷”[3]之意。

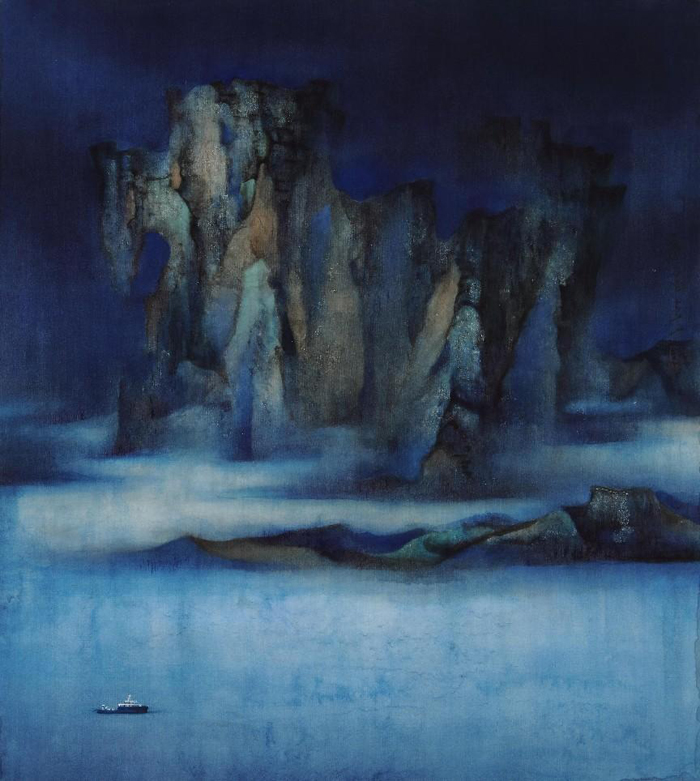

陳博賢作品《彼岸》

更具體地來看,博賢繪畫中深藏著一股個體的人文之思和宇宙情感,而這種情感之外卻是寄情山水而又激蕩生命的嘗試,《彼岸》 這件作品從絹本設色的青綠挑戰之外,他仍然保持了一種人心與天化的交融並生,這一點的跳脫不是依靠山巒疊嶂,亦不是煙霧氤氳,而是白舟橫渡的孤寂才顯現出了現實與理想的內與外,這一點讓人不禁想到《莊子·天下》篇中“獨與天地精神往來”的感思,“‘獨’,就心而言,它指掙脫概念因果慾望束縛的純粹觀照之主體,此主體超然孑立,獨標孤愫,由一己之情感上升到人類之情感,體現出人類的共通意識”[4]博賢的個人生命意識是充盈的,而人類的共通意識則是依靠著巨大山巒反襯而來。而另一向度的“天地精神”從何而來?是從虛空霧靄中尋得,還是從個體生命中偶遇?在另一作品《同遊》系列中,兩條魚的畫面中看到了某種對生命的超越和對生命束縛的突破,這裡面不再是凝重的生命本體超越的論調,而是一種活脫脫的生命情調,恰恰是魚在水中而無水的表現,才顯得萬事萬物相融並生的相容性,它打破了客體思維的目的論邏輯,達到了一種生命自由的狀態,這恰恰説明瞭博賢在藝術創作中的人心趣入天化的邊界暢遊之感。

陳博賢作品《同遊》系列之一

陳博賢作品《同遊》系列之二

展覽現場

將目光投射到另一側,鑫萌的雕塑在顯現出田園景觀的同時,把日常生活轉變為了一種詩化自然的創作。由藤條相互纏繞編制而成的《編物》,肉眼所見的是材料、工藝、技法和交織,望向另一側則是一種自然的深層律動的節奏、萬物的呼吸與田園生活的呼喚,這裡面更大程度上是一將歸園的尋常現象轉為心理節奏的解脫,進一步而言是對物質慾望的解除以及對現代性的反思,因為在現代化發展過程中,電器的出現到人工智慧器具的生活介入,人對於物的感受逐漸喪失,這件作品重提了對現代性的反思,也進一步打開了從商品到資本再到技術迭代過程中,當下社會進行“慾望生産”自我邏輯的反思。而《節氣圖景》是一種當代性陳述和傳統文化觀念的綜合創作,“節氣”不僅意味著氣候的變化、節令的規律,這裡面是人與自然的共生關係,是整個生態體系在人類社會進化過程中的經驗總結,是人與自然、生命同宇宙之間的息息相通,要讀懂這件作品不僅需要一體同觀的古今認識,更需要一種“深觀遠照”的方法去打通道德之於宇宙、生命之於性靈、藝術之於審美的三者關係。

柴鑫萌作品《編物》

柴鑫萌作品《節氣圖景》

深觀與遠照的遊世敘述

山水田園作為遊世的兩個意象呈現,一則是基於遊的超遠和追求,按照世俗生活和社會規則中的方法和策略,一則是在主客體之外所尋覓的存在意義本身。這就意味著遊世不僅僅是席勒所提出的“遊戲説”,將藝術本質歸為合目的性的自由,而這種自由始終是一種相對意義上的自由,是對束縛的掙脫,規則的遵循,人在通過感性衝動,以遊戲的方式來克服內在和外部的強制性力量,實現一種自我去蔽,讓精神達到自由狀態的方法。從這一角度來看,遊戲説和遊世具有趨同性,但從本質意義上,遊戲和遊世之間存在一種境界差異。遊戲,以藝術方式完成人對合目的性自由的實現,這裡面有克服、抵抗以及自我與他者的衝突性;遊世,則將遊戲“徹底化”,即將遊戲進行完全地自然化,用嚴肅的姿態面對遊戲,而不是以遊戲作為目的和手段完成自我超越。

遊戲的徹底化是對遊世的存在論思辨,這一場思辨是將娛樂化的遊戲轉向深刻性的存在之思。可以説,這次展覽從山水和田園中遠觀的是一種筆墨情趣,是一種至情至純,是一種當代實踐,但卻從細微處隱匿著生命的孤弱和世俗的疑問,這種感受源於莊子,也源於遊世本身意在超遠達觀之前的那個現實世界。

深觀一種青年藝術的筆墨色質,遠照諸方中西內外的哲思藝論,此次展覽我想更大的一種體驗是在借博賢和鑫萌的作品打通中西哲學和藝術理論的隔閡,尋找一次當下歷史時刻的對話和交流。遊世從莊子出發,穿越海德格爾,從存在論意義上我們看到了那個被激蕩、被衝擊、被遮蔽的自我,而自我如何去蔽,如何從存在中存在?這個問題在當代同樣適用,海德格爾強調審美創造中的主觀能動性,莊子則貫通了主體生命意識和“道”的宇宙意識,將二者形成一個物我感通,形成一個內緣己心,外參群意的天地同觀一體的大道。作為闡釋本身依舊存有局限,語詞之外或許所強調的是其隱匿的深意和玄妙,適合每一個觀者去體悟。

傳承著中國藝術傳統的萬物一體觀,這一部分是從時間意義上實現了繼承的血脈和藝術的譜係,而從空間意義上,自20世紀以來的當下世界,不僅是對經濟、政治和文化的變革,同樣重構了經濟、政治和文化領域的分類原則。從這樣一個放眼全球的時刻,當代青年藝術的自我書寫如何進行,這是創新與傳承、斷裂與接續、經典與新潮之間的對話時刻。

深觀遠照,中得心源。看到的不僅僅是作品本身,它遠照出一個大的歷史,一個複雜的當下以及一個構想的未來,在這之上,遊世作為一種觀念的方法論,在藝術創作中拓展了自身的影響力,在個體生命中形成體悟,用於創造,通過藝術作品作為媒介形式貫通天地宇宙,聯結精神情趣,在無根的虛無世界中,照見孤弱的生命、虛弱的價值和緊張的靈魂,賦予每一個觀者甚至每一個“純粹觀照之主體”存在的光亮。

參考文獻:

[1]陳鼓應,莊子今注今譯(作集·全2冊) ,中華書局,2020》6。

[4]朱良志,《中國藝術的生命精神》[M],安徽文藝出版社,2021.7,第223頁。

(圖片由作者提供)