“心影馨香——孫宗慰繪畫主題展”展覽現場

3月1日上午,作為“百年輝煌•中央美術學院藝術名家”系列展覽之一,“心影馨香——孫宗慰繪畫主題展”在中央美術學院美術館拉開帷幕。

“心影馨香——孫宗慰繪畫主題展”展覽現場

2022年是著名藝術家、美術教育家孫宗慰誕辰110週年,但這次展覽並非是一個編年體式的回顧展。本次展覽是一個試圖以畫家的“繪畫性”實踐為主,兼顧情境帶入和懷想引發的展覽。展覽共展出155件(套)作品,通過“天地霓裳——邊地佛國的麗影姿色”“江水東流——長河行旅的移步換景”“馨香無盡——夢寐以求的平川牡丹”三個版塊,梳理孫宗慰先生的藝術與人生,並探討中國近現代美術的繪畫性問題。

對本次展覽的策展思路,藝術中國在現場採訪了本次展覽策展人、中央美術學院人文學院美術史係曹慶暉教授。

探索,孫宗慰,布面油畫,65×53cm,1945年,家屬提供

藝術中國:曹老師可以介紹一下“心影馨香——孫宗慰繪畫主題展”的策劃思路嗎?

曹慶暉:這個展覽策劃了一年多。的確在策展的過程中有一個學術史的前提:10餘年前在中國美術館舉辦由吳洪亮先生策劃“求其在我——孫宗慰百年繪畫展”(2012年),這個回顧展基本上把孫宗慰主體性的東西已經公開完畢了。近十年來也有很多小型展覽,大多數是按照孫先生的人生階段做一些專題展,比如説北平階段、西北之行等,當然藝術市場在其中起到了重要的推動作用。總之,大家對孫宗慰是越來越了解的。

蒙藏女子歌舞,孫宗慰,布面油畫,90×120cm,1943年,中央美術學院美術館藏

針對這一次展覽,我在想:關於孫先生的基本材料其實沒有太大變化,我們並沒有得到新的材料,回顧展和專題展覽都做過了,因此這次需要引領一些話題。這個話題和我們今天繪畫的處境是有關係的。今天的繪畫的處在一個特別尷尬的位置上,在我看來繪畫本身有它巨大的空間和沒有完成的任務,但是今天是在一個圖像化高度發展的時代,同時我們的當代藝術太受制于西方的從現代到當代的邏輯對我們的影響。其實我們的路跟他們的路根本就不是一條路,他們邏輯系統中對繪畫的結論不能僅通過話語的翻譯就直接來回答我們的問題,成為我們的結論。比如説繪畫是不是死了?藝術史是不是終結了?這些問題會引起我們的反思,但是這不是關於我們中國自身現代性的問題。

藏族少女舞蹈,孫宗慰,紙本彩墨,60×36cm,1943年,家屬提供

所以在孫宗慰的展覽裏,我更願意強調他的繪畫性。因為在孫宗慰的作品當中明顯的體現出一種繪畫性的結構,而這個繪畫性的結構是跟整個20世紀的現代性發展是有關係的,他是一個現代性實踐的個案。特別是孫宗慰身後的兩條線,一個是學院的背景,一個是他陰差陽錯的機會很早去了敦煌、麥積山。雖然他45歲以後身體就不太好了,但是他45歲之前所做的工作,使得他成為在徐悲鴻的系統裏面,一朵別開生面的一朵花。

守衛者,孫宗慰,紙本彩墨,111.5×63.5cm,1945年,家屬提供

從這個角度來説,這次展覽我特別願意強調它文獻性的東西。這兩年我也在思考文獻與作品之間的關係,以及理解什麼是藝術史中的文獻的問題。有時候我們可能把文獻和作品對立起來,以為文獻就是發表的文章和日記文字、工作筆記等文字材料……這種理解方式以文史為前提,但藝術家是以繪畫思維來思考的,他的大量草圖、速寫、墨稿和線稿,在我看來都是完成一件作品的文獻。從這個角度來説,我們需要重新審視和考慮藝術文獻與作品的關係。

敦煌壁畫之飛天,孫宗慰,紙本彩墨,30×69cm,1945年,家屬提供

這次展覽我更多地突出了他的繪畫過程,希望大家關注畫家之眼,體會畫家之心,為什麼他就形成了一種和別人不一樣的畫面邏輯?他在國立中央大學所習得的西畫寫生的辦法,素描畫得非常好,他完全可以按照這種邏輯把鮮活的具體的人物形象整到畫面上,他有這個能力,但是我們發現他不往那邊走。他的畫面給我們的印象往往是相對是普遍的、一般的(形象),而不是典型人物。他畫了那麼多舞蹈人物,蒙古族、藏族人物形象,沒有一個是去描繪人長得什麼樣子,而是一個整個氛圍,是一個題材和氣氛的典型性,人物形象的典型性在這裡不太突出。

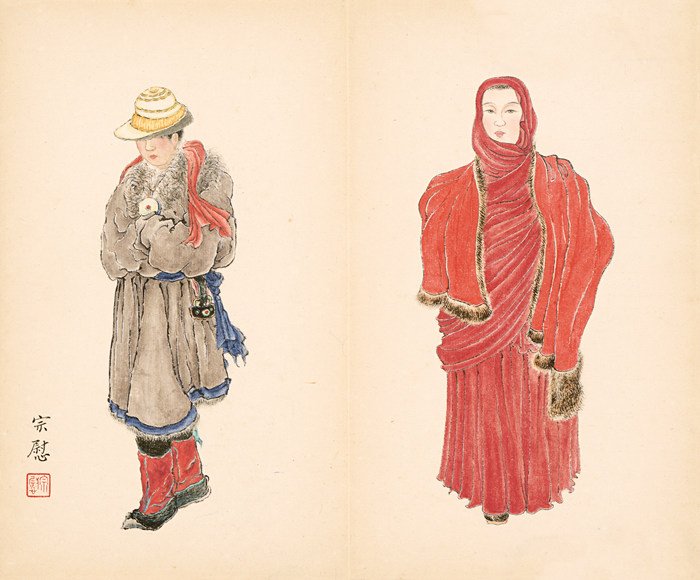

西域少數民族服飾冊(局部),孫宗慰,紙本彩墨,15×25cm×9,1940年代,家屬提供

這是一個什麼邏輯?這裡面的邏輯就是只有形成一種一般性的概括詞彙,它才能夠成為一種圖式,否則你就離不開對象了,你畫這個人只能是這個人。這是徐悲鴻學派乃至影響到現在學院的藝術家的內在邏輯,但孫宗慰實際上是希望形成一套表達畫面的語言詞彙,而這個詞彙是可以搬來搬去的。他用這些詞彙在他的畫面上反覆組合場景,加以練習和佈局,畫了一遍又一遍。你要知道在孫宗慰的時代,這不是為了機械複製,去市場上賣畫,他有他的思考。

梵音,孫宗慰,布面油畫,56.5×27.5cm,1947年,中央美術學院美術館藏

我覺得討論繪畫性參考的標準有非常多,而且見仁見智,比如説我們會覺得寫意比工筆有繪畫性,徒手繪的就比界畫更有繪畫性,畫古人的衣帶飄褶,就比畫現在的西裝革履有繪畫性……可能不同的人有不同的指標去理解。但是我覺得如果把今天我們對繪畫性的討論翻譯成一句大白話,就是“什麼叫一張好畫”?這張畫為什麼就畫得好,什麼叫畫得好?在我們這一代及以前的時候,我們還經常有這樣的表達——這個畫家畫得真好,畫得好極了。

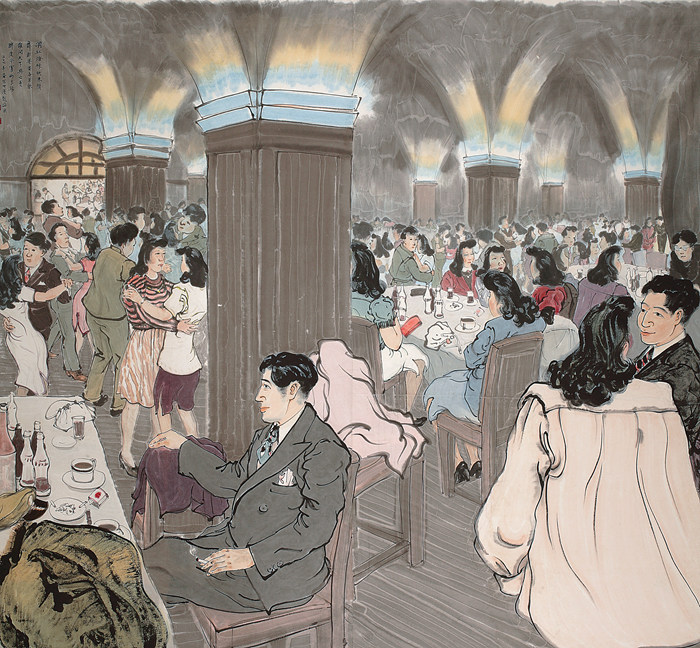

燈紅酒綠,孫宗慰,紙本彩墨,147×162cm,1948年,私人收藏、龍美術館提供

但現在不是了,進入80年代以後,確實給我們帶來了思想解放,但是在藝術界普遍犯了一種什麼問題?就是觀念的焦慮症。似乎沒有觀念不成藝術,離繪畫性本身的東西越來越遠了,因此畫的就不好看了,沒意思了。所以説這次展覽,我也是希望大家能夠把眼睛聚焦于他的畫面上,看看就是一個題材,他三遍五遍,乃至八遍十遍地去畫,他到底在琢磨什麼呢?比如這張畫和那張畫是一個人物或一個場景,但他畫出來之後感覺又不太一樣,他一直在琢磨這些事情。

自畫像,孫宗慰,木板油畫,直徑45cm,1940年代,中央美術學院美術館藏

藝術中國:所以透過孫宗慰先生這個展覽,傳遞出您對20世紀中國繪畫性的思考。

曹慶暉:對,我是希望能有一種對繪畫性的討論,因為這直接觸及到我們所在的學院以及學院的繪畫專業老師的處境問題。最近幾十年我們的藝術發展受到很多觀念上的觸動和衝擊,這在我看來也是歷史的和必須的,如果不經過這樣的觀念衝擊的話,有可能還不會這麼想繪畫性的問題以及繪畫到底出了什麼問題。比如陳丹青的《西藏組畫》,現在回過頭來看,依然是把它作為代表作,在那個時候就是畫得好,今天也還是覺得畫得好。畫裏面有沒有他的想法和觀念?當然有了,不是沒有,但是它首先呈現在你面前的是畫,而不是一套公式,這個問題是我覺得挺有意思的一個地方。

塘沽新港,孫宗慰,布面油畫,55×70cm,1954年,家屬提供

藝術中國:這個問題也涉及到文化主體性和美育的問題。

曹慶暉:“繪畫性”這三個字挺簡單,但它是一個本質性的問題。其實這些老先生面臨的基本結構和我們的結構是一樣的,還是中西文化的問題,只是時代的處境不一樣。基本的問題他們在回答,我們也在回答,而我們在現代和後現代理論的不斷擠壓、疊壓當中,支離破碎的理論裝備很臃腫,而不是裝備紮實精良,反而跑不動。老先生們好像沒那麼多理論裝備,反倒是閃轉騰挪,非常靈活。而我們現在動不動就要考慮是不是當代啦,有沒有觀念啦?扯淡,好好畫,把畫畫好不行嗎?

塘沽新港,孫宗慰,紙本彩墨,44×213cm,1954年,家屬提供

塘沽新港,孫宗慰,紙本彩墨,44×213cm,1954年,家屬提供

藝術中國:具體到展覽的佈置,我們看到有兩個元素非常突出,一個是帷幕,一個是民歌,您是如何考慮的?

曹慶暉:策展是一個立體的事情,我不是一塊一塊單獨想的。本身我在美術史係教書,作為策展工作的話,我越來越覺得進入到美術館有兩個變化,一個是從語言文字進入到實際物料,在美術館必須是通過物料來反映的,沒有展示的東西不行;還有一個就是從語言層面轉向空間敘事。其實我們離孫先生這一代人不遠也不近,我們需要一些代入感,這種代入需要一些手段和橋梁。因為他去過西北,我這次用的音樂是西北民歌花兒的《上去高山望平川》,布幔是從他的畫面當中的人物服飾、色調關係到西北的意象、塔爾寺的意象等綜合出來的一個結構。

(訪談/整理 許柏成,本文根據現場採訪整理而成,刊發前經受訪者審校確認)

“心影馨香——孫宗慰繪畫主題展”展覽現場

“心影馨香——孫宗慰繪畫主題展”展覽現場

“心影馨香——孫宗慰繪畫主題展”展覽現場