文_ 王景 2022年10月

作為一個展覽、及“河流計劃”其中的一部分,目前正在中山格子空間展出的“洄遊:從中山到珠三角水域的記憶考古”提出了一種可能的、趨向的田野模式,即基於策展人的長期的在地經驗,邀請藝術家通過行走、訪問、駐留(于順德、東莞、三水、中山和珠海等地之間的各類型工廠及其周邊)等,階段性地生成創作及作品的集中呈現。

參展作品以裝置與影/圖像為主,被考量地安放于展場的上下兩層及樓梯中空採光加二樓戶外的不同位置。其中,尤其是于童的《載》、彭文彪&一米的《水上怪談》以及易連的《追光》和《剝落》——用蠶絲製作的棉兜與廢棄的船、中山地區廠房建築外貌及空間內部、周邊水域疍民及其“傳説”等實地選取的物件與實地拍攝而成的影像,試圖為穿行于展廳的觀者打造一種跟隨整個展覽團隊來到、進入考察現場的視聽體驗氛圍。從其他作品中,我們也能抽取到與展覽主題息息相關的指向性元素。比如謝文蒂的《遊絲》中使用透明玻璃材料擬態了“即柔軟又鋒利”的絲廠女工們勞作的手;王葉子的《1934、1873》圍繞糖/絲廠的存在與記憶,將顯微鏡、糖與絲的顆粒碎片及其相關詞彙生成的動態圖像結合成類似實驗臺的裝置;還有同時作為展監設計師和參展藝術家的胡鎮超,他將珠三角水域漁民佩載的圓形竹編疍家帽轉化為(雞鴉水道的西江黃魚)魚群洄遊的視覺效果。

《載》,于童,2022

整體而言,作品的多元媒介、所覆蓋的豐富細節及其集合,在契合展覽主題的框架裏具體而生動地映照與再現了藝術家們所走訪的地方現場、所遇見的主體對象。如果我們把整個展監理解為一篇從中山到珠三角水域-從珠三魚水域到中山的時空的、敘事的不斷回溯性文本,那麼,每個作品即為我們講述了總文本其中的一個段落。對於閱讀這個文本的觀眾,既可以隨章進入某一個段落去獲得由藝術家們轉譯的關於這片水域存在著的、流淌著的種種資訊,也可以在經由藝術家們熟練運用各異媒體、材料所製作的(動靜態)畫面與空間的提示中自行展開聯想與解讀。

《水上怪談》錄影截圖之一 彭文彪&一米, 2022

《水上怪談》錄影截圖之二 彭文彪&一米, 2022

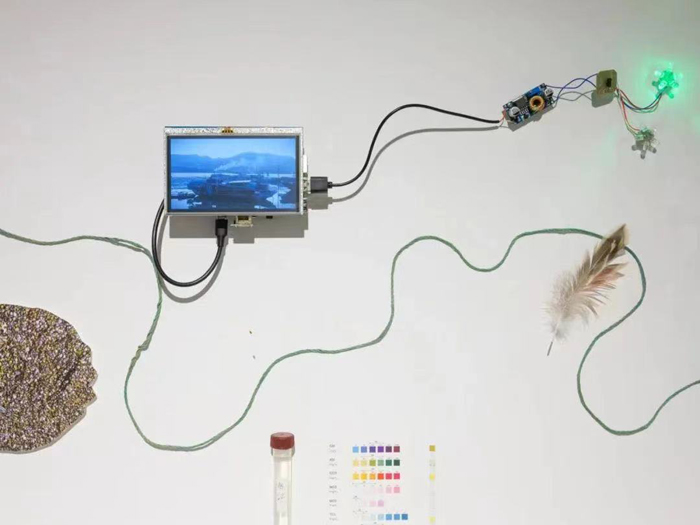

《水上怪談》,彭文彪&一米,多屏錄象,遮陽網,蜆殼,木塊 2022

論及從人類學或社會學學科參照或啟發而來的田野方法結合視覺藝術創作的思路,這個展覽具備非常強烈的——同時也是設定的——在地性,凸顯了作為藝術家的視角在面對特定區域的歷史與現狀交織時刻的敏感與細膩,捕捉到構成寓居於河流文明的生命運動的不同層面:傳説與史實的對照,實物與虛擬的疊合,廢棄與重演的交替……

《剝落》,易連,160cmX120cm藝術微噴,2022

《追光》系列之順德糖廠,易連,160cmX120cm藝術微噴,2022

《追光》系列之順德糖廠,易連,160cmX120cm藝術微噴,2022

隨之而來的問題即:這些藝術工作是否、在什麼維度、如何區別於其他學科,如人類學或社會學學科的工作?這個問題在三篇項目籌備期間、策展人肖劍、陳東與藝術家的駐地漫談[1]中均被提及:

在第一篇《藝術的(不)作為》中,姚明峰認為“田野更多的是一種方法論,更嚴謹理性,偏向於研究型的創作者……田野的形式取決於藝術家對於其自身創作方法的定義,就像藝術家定義作品的屬性一樣。”在第二篇《是柔軟也是鋒利,是模糊也是偏執》中,易連覺得他的工作方式不是側重於通過田調的方式:“……我會把田調當成是一種材料去處理,而不是當成作品本身”;謝文蒂則覺得影像藝術(並非她自己的創作媒介)比較適合在像田野調查的這類工作方式,因為“通過田調的方式,記錄一個大的環境。”而在第三篇《河流與疍家人》中,策展人肖劍也總結道:“……在我看來田野裏面有什麼,然後我們對它有什麼樣的態度和情感,我們就會被它指引著做什麼,但是我覺得對藝術家來説好像是藝術家自己有一個體系……就是自己的體系大於外界的狀態。”

《並置1/4》 姚明峰 數字微噴輸出,2022

《參照係60s》作品局部 姚明峰 多媒介裝置作品 2022

《構造:N 22°28'57.5" E 113°34'49.6"》,姚明峰,2022

《構造:N 22°28'57.5" E 113°34'49.6"》作品局部,姚明峰,2022

根據藝術家們的這些講述及對作品的闡述[2],他們都自/直覺地把自己的工作(方式)與田野/田調拉開距離,也否認了“田野”作為藝術家創作的重要性與必要性。作為創作的主體,強調作品及其(作為)媒介本身的獨特性,這似乎無可非議;然而,當身體進入這些社會現場的時候,攜帶“作為藝術家”的身份,使用藝術媒個去刻畫這些所見所聞——從一種將田裏對象化,即把考察對象視為“他者”,使用所屬領域的方法、媒介去表現/再現 ta的角度,藝術家難道不也是遵循著社會學或人類學者的工作進路嗎?從這個意義來説,如果只是強調運用學科的手法和材料去表達自身的體驗和感受,而非專注到那些使得自身産生如此體驗與感受的(也同樣具備自身體驗與感受的)對象,藝術家們的自省反而容易顯示出對於“作為……”身份的焦慮——這種焦慮的産生本身不需要從(學科)方法論上去試圖做辯護,它的存有和實踐本可以與田野中的人、物去會合,延展出更寬廣的範疇。

《遊絲》,謝文蒂,2022

儘管表露出如此焦慮、停頓,在這些創作中,我們可以覺察藝術家在無意識層面的部分嘗試。比如其中幾件作品涉及到生活在這些現場裏的人和事:曾經的工人、曾經的漁民、曾經的製作手工藝等,Ta 們承載了部分與現如今形成對比的歷史記憶——然而,應該指出的是,Ta 們不僅僅是承載集體記憶的化身,如果換一種方式,從對Ta 們每個個體的進一步深入了解出發,或許導向的是作品的另一種生成……

《1934》、《1873》,王葉子,2022

繼而,另外的問題浮現了:在這個過程中,如果説藝術家作為主體,他或她與對象化了的田野——作為“他者”(人、河、動物、植物等等)——的關係是什麼?“他者”的在場與言説又在何處?

尼采曾經指出,我們抵達了這樣一種“實在存在論”的觀念,亦即認為存在著一些由“謂詞”而構成的實體性事物,而這卻是由於通過語言而産生的一系列幻象,因為“語詞”在語言中創造出了這樣的一種信念,讓人誤以為存在著一些不變的“事物”能夠來應對這些“語詞”。[3]

《四億年前是海洋,四億年後是沙漠》,曹澍,2021

這裡也發生了類似的情況。“藝術家”與“人類學家”“社會學家”一樣,從語言的角度,更多是被建構、作為歸類的符號性命名。那麼,進入田野、社會現場,他或她的特定身份或話語就應該先被擱置,因為首先是他或她的位置移動到了與自身生命經驗完全不同的現實環境/語境裏,他或她需要真實地處在那個語境裏。作為“藝術家的身份”進入這種環境工作與在這種生命境遇中處於“藝術家的位置”來工作是兩種完全不同的路徑與趨態。前者更類似于一般意義上的臨摹與寫生,因為藝術家大概只需要運用自身的專業訓練去完成一件(特定相關內容的)作品,而後者則鼓勵藝術家更多從自我與他人(他物等)的相遇中去挖掘更深層次的創造性思索與表達。在田野裏,我們面臨的不是風景,是各種生機、境遇與流變,藝術的表達已經不是為了與一種固定的內容建立關聯而去模倣與再現。更具切身性與挑戰性的,是藝術家怎樣在各種可能的的田野中對照自身或自我內在於它、去發生並生成與自己以往不同的(藝術)經驗,達到對自我以及創造性工作的另一種打開和反饋。在脈搏跳動的社會現場裏,主體如果不是處於一種嘗試連接的位置,只依賴於某種“身份”或“語言”去看待“對象”,就很容易僅僅停滯在現象、生産出反映與再現這個現場的圖樣,而非接近與之共存于其中的現實。

《萬家燈火》,胡鎮超,2022

有關“現實檢驗”,弗洛伊德表達過這樣一種觀點:找到一個對象就意味著再次找到它。在這裡,現實檢驗的目標“不是在真實的知覺中找到一個能夠對應被呈現物的對象,而是再次找到這樣一個對象,令自身確信它依然在那裏”……[4]

回到藝術創作與田野調查,一個創作者、或任何一個人,如何抵達某種現實,如何在田野中實踐,去踏入一條充盈、“滿溢”的河,不止步于觀望、描繪與再現它?“洄遊:從中山到珠三角水域的記憶考古”展覽已經啟動了一個步驟,已經開始付諸於行走並“找到了一個對象”,而我們期待“河流計劃”在接下來的項目更前一步,“再次找到它”——與創作主體自我。

[1]發佈于微信公眾號“大乾藝術機構”2022年10月8日、9 日、12日

[2]參考發佈于微信公眾號“大乾藝術機構”2022 年 9 月22 日的“正在展出”推文

[3]參考《列維·布萊恩特:反俄狄浦斯:拉康同加塔利》,發佈于微信公眾號“跨拉康圈”2022年10月5日

[4]參考《讀我的慾望!拉康與歷史主義者的對抗》(美)瓊·珂普潔 (JoanCopiec) 著,王若千 譯。上海文藝出版社,第368頁