撰文_鐘影

在20世紀大部分的時間裏,紐約愛樂樂團沒有女音樂家。到了1970年代,因為一塊擋板的出現才讓樂團裏開始出現女音樂家,擋板所指的是樂團在招聘時採用“盲招”形式,也就是在招聘委員會和音樂家之間擋上一道隔板。音樂家演奏時,招聘委員會不知道隔板背後的性別,只能根據音樂水準來決定是否錄用。就這麼一道隔板,古典音樂界數百年來對女性的偏見就這麼被擋了下來。也是在1970年代,藝術史學家琳達·洛克林在《藝術新聞》發表了文章《為什麼沒有偉大的女性藝術家》,細數了自文藝復興以來婦女所面臨的體制性障礙。女性藝術創作者的處境如同混沌映襯下的冷暗天空,在大部分的絕望歲月裏,偶然也會被一些事情點亮。

《她們與抽象》展覽現場 圖源:西岸美術館

展覽《她們與抽象》勾勒了19世紀末至今女性藝術家在抽象藝術領域的實踐。從巴黎蓬皮杜中心和畢爾巴鄂古根海姆美術館的巡迴展出後,由時任蓬皮杜中心首席策展人克裏斯蒂娜·馬塞爾(Christine Macel)主持,依託蓬皮杜中心與西岸美術館五年展陳合作項目的特展單元落地上海。展覽通過約35位藝術家的近百件作品,從架上繪畫、雕塑、舞蹈、影像、攝影、裝置等多種媒介,展開一部由女性創造的抽象藝術史。

《她們與抽象》展覽現場 圖源:西岸美術館

抽象表現主義一詞,首先出現于1946年,評論家羅伯特·科茨用以形容藝術家漢斯·霍夫曼的作品,隨後代表了戰後美國的繪畫流派。深刻銘記在大眾認知裏的代表人物包含傑克遜·波洛克(Jackson Pollock)、馬克·羅斯科(Marks Rothko)以及威廉·德庫寧(Willem de Kooning)等多位男性藝術家,在大半個世紀後,一直被留在陰影之中的女性藝術家迎來了延遲認可,《她們與抽象》從19與20世紀之交抽象在繪畫中的萌芽到20世紀初的起源,一直到1980年代,以時間順序談論了女性藝術家的作品,讓她們有了一次被重新書寫與展示的機會。

佚名,蛇舞[II](盧米埃爾作品N。765-I)[1897-1899],35毫米膠片手工上色,數位轉印,彩色,無聲,1分鐘,2010年購藏蓬皮杜中心,巴黎,法國國家現代藝術博物館-工業設計中心,AM 2010-F8

展覽以“舞蹈和繪畫中的早期抽象”為開篇,藝術家洛伊·富勒一段標誌性的“蛇舞”(Serpentine Dance)影像在螢幕上呈現,特製的紗質長袍,在旋轉中切換出不同的顏色,裙擺躍起的波浪把一種美學情緒翻譯成敘述的語言,像一股強流將觀眾的視線引入到女性的世界裏。雖然影片中呈現的是由她的模倣者拍攝而成的畫面,但側墻上,洛伊·富勒的笑顏連同其他女性藝術家的肖像一起出現,由參展藝術家構成的這面肖像墻讓我想到愛樂樂團隔板背後的那些面孔,她們模糊而生機勃勃,用深邃的目光試圖消解那些像界石一樣確鑿的東西。

新力婭·德勞內,《西伯利亞大鐵路和法國小讓娜的散文詩》,1913年,布面油畫,1955年由藝術家贈予蓬皮杜中心,巴黎,法國國家現代藝術博物館-工業設計中心,AM 3383 P

在抽象表現主義存在的過程裏,充滿了“個人”的味道,抽象藝術的先驅新力婭·德勞內無疑以其堅定的步伐走在多個領域的前列。《西伯利亞大鐵路和法國小讓娜的散文詩》展現了她充滿實驗勇氣的創作,為在色彩、聲音、運動和節奏之間對應關係的研究拉開了序幕。完全抽象的星光圓盤隨著自身迴圈運動而變化,表達了可感知空間的無限性。不止於此,將美術延伸到應用藝術領域,也是新力婭·德勞內藝術實踐的創新方式,幾何紋理、高飽和度強對比的色彩足夠抵禦許多庸常的現代日常。

瓊·米切爾,《再見之門》,1980年,布面油畫,280x720釐米(第一幅:280x200釐米;第二幅280x160釐米;第三幅280x160釐米;第四幅:280x200釐米),1980年購藏蓬皮杜中心,巴黎,法國國家現代藝術博物館-工業設計中心,AM 1980-528 圖源:西岸美術館

1950年代被認為是抽象表現主義的頂峰時期,強調身體行動與情感表達的自發性與即時性。瓊·米切爾是少數融入抽象表現主義圈子的女性之一,在她漫長而多産的職業生涯中,米切爾世界的重要元素水、樹木、詩歌、音樂組成了她工作的圖像和記憶。她曾説:“我根據隨身攜帶的記憶中的風景畫畫,並記住它們的感受,這些感受當然會發生變化。我也永遠無法反映自然,但我更想畫出它留給我的東西。”她的畫面給人一種能量正在生長的印象,鮮艷的短筆觸斷斷續續與大量的豐富帶狀交錯在一起,喚起生長或季節的轉變,現場展示了她多幅作品,包含《天是藍的,草是綠的》、《再見之門》。深藍色、青綠色就像將大地、樹木、天空和水都緊密地聯繫在一起,每一個元素都變得模糊無法區分。

西蒙娜·布瓦塞克,《太陽賽澤爾》,1953年,陶土,39.5 x 38.5 x 22釐米,2018年由弗雷德里克·龍格-馬克思與安娜·龍格-馬克思贈予蓬皮杜中心,巴黎,法國國家現代藝術博物館-工業設計中心,AM 2018-9 圖源:西岸美術館

除了繪畫,雕塑與空間遊戲這個展廳拓寬了抽象藝術的研究領域。出生於阿爾及利亞的藝術家西蒙娜·布瓦賽克的雕塑像堅實的墻一樣佇立在現場,揭示了原始藝術的影響。這位雕塑家從一開始就摒棄具象藝術,直面抽象,借用太陽、植物、火焰和其他圖騰或純詩意的形象來表達對原始藝術的熱愛,伴隨著對艾梅·塞澤爾 (Aimé Césaire)詩歌的閱讀,創作了她的第一個太陽,1956年到1970年代,一系列用於公共建築的作品更加凸顯這位藝術家延續性的思考,能量聚焦,形式精簡,似骨架式的結構超越了我們生活世界的脆弱性、不穩定性和短暫性。

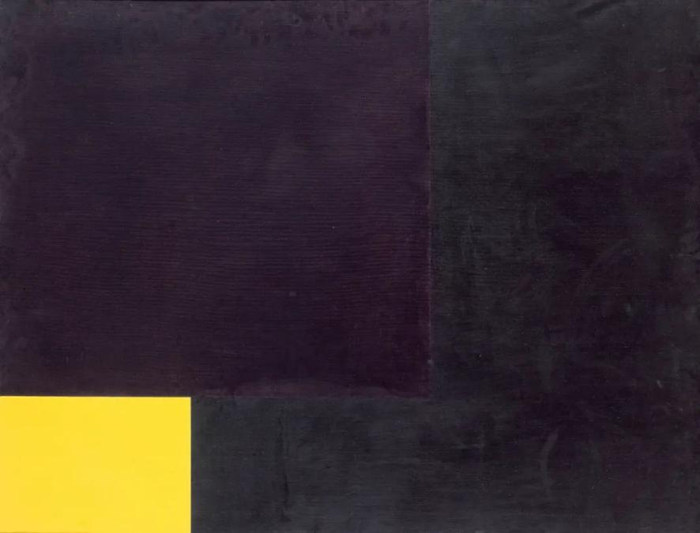

奧蕾莉·內穆爾,《基石》,1960年,布面油畫 89 x 116釐米,1968年由瑟福爾夫婦贈予蓬皮杜中心,巴黎,法國國家現代藝術博物館-工業設計中心,AM 4482 P

具有建築般的重量感在奧蕾莉·內穆爾的繪畫中如同基石一般的存在。展覽通過小型專題來致敬這位重要卻鮮為人知的藝術家,以表達她在法國幾何抽象藝術發展中的關鍵作用。自1950年代初開始,她在創作中試圖達到一種空無的境界,擺脫符號的局限,以數學式的精確性對自己的造型藝術語言進行徹底的簡化。正方形的出現形成某種重心下壓的視覺效果,佔據著形與形間、色與色間的關係平衡。

維拉·莫爾納,《OTTWW》,1981-2010年,黑線,黑色釘子,2011年由藝術家贈予蓬皮杜中心,巴黎,法國國家現代藝術博物館-工業設計中心,AM 2011-177

雖然相比男性,女性抽象藝術得到的重視相對比較黯淡,但並沒有阻止她們在被束縛和忽視的處境中表達自己。女性的活力反而像藤蔓植物一樣擴張,從細微的能量中提取出多重感官的抽象語言,鑲嵌在更廣闊的語境裏。展覽第五章呈現了60年代動態和歐普藝術在歐美的發展,體現了女性藝術家多樣化的藝術實踐。維拉·莫納爾的作品説明瞭這種實踐的研究結果,自20世紀60年代開始,從自學早期的編程語言“福傳”(Fortran)到創建第一個基於代碼的繪圖程式,對電腦基於序列生成圖像的把控既成為其創作的自由密匙,也推動莫納爾成為這個領域的先驅。電腦的編程語言完成了她的機器想像,將詩人珀西·比希·雪萊的詩歌《西風頌》轉化為墻面裝置,語態、韻律以及詩歌節奏的指向性從釘子之間緊繃的黑線裏穿透出來。瑪爾塔·博托則將電機引入創作,她的動態雕塑支配起一場光線、運動、空間、時間和色彩的感知遊戲。

希拉·希克斯,《疑問之柱》,2016年,有色丙烯酸纖維,2022年由藝術家贈予蓬皮杜中心,巴黎,法國國家現代藝術博物館-工業設計中心,AM 2022-125

希拉·希克斯的《疑問之柱》將觀眾的聚焦點引向展覽的第六章,直面在社會角色和媒介雙重壓制下的纖維藝術。在千萬種日常材料中,纖維材料在60年代的非物質化浪潮中形成一個特殊的類別。它的可塑性如同女性的角色一樣,在歷史的構建下,變成一種混合的産物。它攜帶著感性的溫度,也以理性的視角抽離出功能性的用途,在抽象性地探索中重構秩序。這股意志就像朱迪·芝加哥在其開創性作品《晚宴》中所呈現出的獨立氣質,不回避,不含糊。女性的名字如同被“加冕”一樣以刺繡的形式呈現在其藝術創作中,對於觀者,如同觀看一場生活的洪流,更重要得是,女性的聲音抽象為一陣吶喊迴響在男性的世界。

熱娜維芙·阿斯,《石碑》,1992-1998年,布面油畫,2012年由藝術家贈予蓬皮杜中心,巴黎,法國國家現代藝術博物館-工業設計中心,AM 2013-231

熱娜維芙·阿斯一組純粹而沉靜的畫作在展覽的尾聲製造了一種肅穆感,純色的畫面仿佛一座高密度的“無字碑”,已將所有的故事進行簡化和提煉,沉著的藍色引人進入冥想的狀態,讓觀者的視野仿佛貼著大地,事物的本質在靜默中徐徐延伸。阿斯充滿內省氣質的藍賦予抽象神聖意涵,給予觀者足夠的空間和這個世界對照。隨著女性議題在全球的升溫,女性藝術家獲得的關注在每一代人在推動下正在取得進展,有了時間的沉澱,得到的答案和回應也越發豐富。作為女性,也許最理想的就是擁有始終處在對話中的生命,以一份懷疑、點亮和邀請的姿態,長久地傳遞自我生長的東西,通往自我賦形的步道。正如卡羅琳·克裏亞多·佩雷斯在《看不見的女性》結尾所期盼的,“人們”所要做的僅僅是——向女性提問。(本文圖片除註明來源外,均為作者拍攝)

《她們與抽象》展覽現場 圖源:西岸美術館

《她們與抽象》展覽現場 圖源:西岸美術館

展覽海報 圖源:西岸美術館