烏鎮戲劇節

導言:

中國近些年來,興起了一股藝術節慶的熱潮,以藝術節慶為旅遊助力,為遊客和觀眾提供更豐富的文化與旅遊相結合的綜合體驗,給行業帶來了更大的想像空間。但眾多小城鎮節慶漸漸陷入同質化和後繼乏力的困境,在全國範圍內有品牌影響力的地方藝術節慶寥寥,如何有效激活小城鎮和鄉村藝術節慶的活力是一個值得探討的話題。浙江大學傳媒與國際文化學院副教授肖劍主要研究領域為城市美學與傳播、公共藝術介入、媒介與文化分析等,近年來她多次實地探訪過平遙、烏鎮、連州、方峪村等城鄉的專業藝術節慶,對地方藝術節慶活力的關鍵因素有自己獨到的見解,近日,藝術中國記者對肖劍做了獨家專訪。

藝術中國:烏鎮戲劇節和平遙電影節不太一樣,烏鎮戲劇節更多的是地方主導者陳向宏全盤規劃,藝術家策劃實施;平遙電影節最初是以電影導演賈樟柯個人來推動形成的地方節慶品牌,你感覺每個節慶最突出的特點是什麼?他們有什麼共同的地方?

肖劍:我考察地方節慶的方法是民族志法,這是一種沉浸式的方法和視角。我先説平遙電影節和烏鎮戲劇節的共同之處:即它們都形成了一個自在的空間。平遙和烏鎮有自己建築的特點,平遙有平遙電影宮,烏鎮有烏鎮大劇院和多個分眾劇場。以後者為例,當烏鎮戲劇節開幕的時候,組織者會把烏鎮的很多地點都挪用過去從而形成一個空間體系。

平遙電影宮

平遙電影宮

在平遙電影節,來自全國各地的電影愛好者們告訴我,他們認為平遙是不一樣的。比如一線城市舉辦的北京電影節、上海電影節,它們都沒有這樣一個空間體系。我覺得這是一線城市的局限,不太可能找到這樣的場地,即使有,維護成本也很高。在北京或是上海電影節期間,大城市觀眾雖然看電影的時間也很集中,但也只是像平時一樣看電影。而在平遙電影節,觀眾需要花一段時間住在平遙才能真正體驗平遙電影節。烏鎮戲劇節就更為明顯,很多愛好者看完戲,在景區裏遊玩的時候都有可能見到戲劇工作者,我記得2018年我們就在景區裏偶遇了金士傑老師。這種情況無論對於愛好者還是我來説,都會有遁世感、烏托邦感和專業感,觀眾在那裏不僅有良好的感知體驗,在戲劇、電影本身的專業性上也會有提升。平遙電影節和烏鎮戲劇節還有一個共同點,既借鑒了國外的節慶方式,也繼承了它們的先鋒精神。比如阿維尼翁戲劇節、戛納電影節這兩個節慶都是為了反對當時法國整個文化活動都集中在巴黎等中心城市,它們提出把節慶放在巴黎以外邊緣的地方,充分體現了藝術的先鋒和反叛精神。平遙電影節和烏鎮戲劇節傳承到了這一點。除了電影和戲劇內容很先鋒之外,它們採取的“遠離大城市,到更小的城市裏建設”這種藝術節慶本身就是很先鋒的事情。

目前,文藝工作者在鄉村和城鎮做節慶活動是很符合國家文化戰略的,比如國家提倡文藝工作者要到鄉村、小城和縣域地區去實踐,但我覺得當下這些文藝工作者也不完全是為了迎合國家文化戰略,而是一種恰好。大城市裏的文化很繁榮很豐富,但還是配合著大城市居民的高壓力高密度的生活方式,城市居民在欣賞藝術活動的時候,往往不是一種放鬆休憩的狀態。但當他們來到更小的城市和鄉鎮參加藝術活動,反而能在新的、近乎隔離的空間中體驗到藝術帶來的自由和美。

藝術中國:賈樟柯主導的平遙電影節一個重要環節是非西方電影展映,聯想到他眾多電影中表達的地方感,你認為他推介的非西方電影是否可以理解為全球地方感的影視呈現?

平遙電影節

肖劍:賈樟柯是國際知名導演,他的電影方式和他的地方感結合的特別緊密。賈導的很多著名的作品都是在山西拍攝的,所以他的電影節之夢一開始就放在了山西,希望能夠從山西出發,走向全球。我覺得“全球化”是個後殖民的概念。當我們理解全球化這個概念的時候,這種全球視角還是帶有強烈的西方視角。其實我們身處於這個時代,即使足不出戶也依然生活在全球的聯結中,沉浸在全球化的地方體驗中。然而,賈樟柯有一個視角的轉變,提出非西方電影,與全球現在對知識生産系統中強調“全球南方”的訴求相呼應,更是在全球板塊中有自己的文化聲音。在賈樟柯的組織理念中,世界版圖中的東亞、東南亞系列、大都市背景下的小城經驗,都構成了他對於非西方的一個理解,這種理解不僅僅是抗衡美國文化霸權,還暗含著對權威城市的一個挑戰。

藝術中國:某種角度看,平遙電影節和烏鎮戲劇節仍然屬於精英文化,吸引的是全國電影或戲劇界的大咖和愛好者,當地居民對此是否有足夠的接納?

肖劍:我們現在經常就藝術介入城鎮或是鄉村提出問題:能不能真正滲透到居民日常的生活中去,能不能和本地結合,能不能真正發生影響?這與藝術的自律性和他律性問題密切關聯,即藝術是自我約束,自我規範的過程還是受到文化關係等的影響,通常我們認為自律他律會共同作用。我在烏鎮戲劇節期間採訪了戲劇節的組織者黃磊並問了他一個問題:我在乘坐計程車時問司機知不知道烏鎮戲劇節,司機表示對戲劇節並不關心,那麼您是否認為這表示著戲劇節無法融入本地人生活。黃磊則回答,為什麼要每一個人都融入和認同?這種融入與否的問題其實也體現著藝術的自律性和他律性的矛盾。

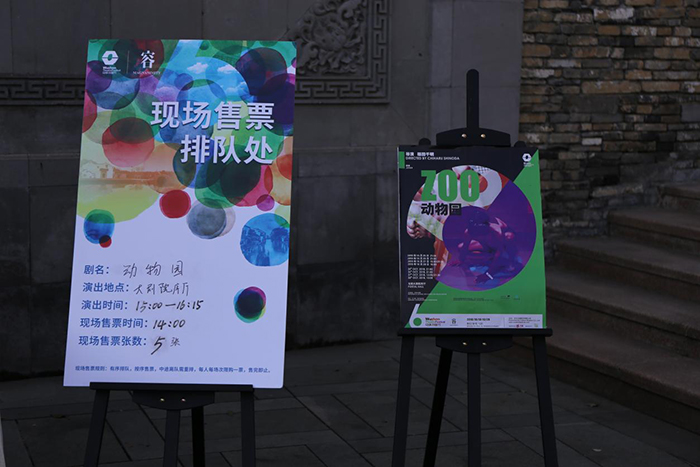

烏鎮戲劇節

烏鎮戲劇節

另外,本地居民是一個範圍很大的概念。我們很多時候在談論本地居民時,視野都比較窄,但事實上本地居民的層次豐富,範圍也比較廣。比如與平遙電影節相對的“本地居民”這個概念就有很多層次:山西人、平遙古城外的居民、平遙古城內的居民等。古城裏都是做旅遊觀光生意的人,他們有觀影的熱情,有些人也會去看明星走紅毯、看電影,但他們在很大程度上是把平遙電影節看成經濟來源。而對於平遙整個地方居民甚至説擴大到山西,可能受到的影響就更為深刻。比如平遙電影節中有許多當地人自己拍攝的影像。賈樟柯現在是山西電影學院的院長,自然也會帶動很多山西本地人前去學習。成年人的生活方式和形態比較穩固,但教育卻能讓孩子們受益,從中受到影響。

藝術中國:藝術節慶對本地居民産生具體影響還有哪些有趣的例子?

肖劍:當時我去山東的方裕村參加方裕村戲劇節的時候,感覺那裏非常有趣。那是一個非常小的古老村子,那裏召集村民看戲的方式還是用大喇叭喊,但就在這裡我確鑿地體驗到“當地居民受到了藝術影響”。以前我覺得受到藝術影響就是他們會非常喜愛這個藝術,或者跟我們去探討藝術的意義,但是方裕村村民欣賞藝術貼近藝術的方式就是他們認為親近熟絡。

方裕村戲劇節

方裕村戲劇節

方峪村戲劇節主要是一些外國劇團在演出,他們有自己排演的方式。其中典型的例子是日本劇團在古戲臺的表演。我當時採訪日本劇團的人,他們告訴我,這是他們第一次在這樣的戶外環境中表演莎士比亞的戲劇。從現代語境來看,他們本應該在更為密閉的室內空間裏演出,但在方裕村的戶外演出讓他們有了另類的體驗。戲臺後面還有行駛的拖拉機,還有其他影響表演的情況,但當地居民很喜歡。有一個老奶奶搬來小板凳坐到舞臺很近的地方,非常認真的觀看表演。方裕村村民對於戲劇的親近感能從他們的姿態和行為看出來,村民在觀看戲劇的時候都不是正襟危坐的一個狀態,而是邊嗑瓜子邊閒聊的狀態,村民對這種戲劇氛圍是很親近很喜歡的,所以有這樣放鬆的姿態,這其實也和莎士比亞所處的時代氛圍很相似。莎士比亞時期人們看戲劇的方式也都是非常放鬆和市井的。

我當時也去了村裏本地劇團的現場,那裏主要表演京劇或地方戲,現場的觀劇方式和莎士比亞的戲劇的方式也非常相似,閒聊著,很放鬆。我當時就感覺這才是觀眾與藝術融為一體。如果我們問當地某一個居民對戲劇的感受、意義和價值,他可能談不出什麼。但他會覺得很有意思,就像他看京劇或者地方戲一樣。所以到底本地居民和藝術産生了什麼連接呢,我覺得不僅要對本地居民的範圍進行擴大,思考連接的形式也要擴大。不管是藝術本身對它産生了吸引力,還是藝術的表現形式對他有吸引力,只要能喚醒他的熟悉感和連接感,我覺得就是成功的。

藝術中國:連州攝影節也是一個特殊的例子,廣東的連州小城也不是經濟發達地區,除了攝影節也沒有太多攝影文化的氛圍,但這樣一個學術化的攝影節能在連州持續了十幾年,形成了一個國際品牌,你覺得原因是什麼?

肖劍:我去了三次連州攝影節,我能感覺到當地政府支援力度非常大。連州攝影節的開幕展和其他地方節慶不一樣,開幕時的觀眾和展覽容納的人數非常多。它和平遙電影節也不一樣,平遙開幕式中主要吸引人的是走紅毯環節,準入的門檻也比較高,也並不是很多人能進去觀看。

連州攝影節開幕式

但連州攝影節把整個儀式放在大廣場裏面,能夠吸引到非常多的人。那麼即使這些人本身對攝影沒有太大興趣,但他們會因為這個儀式認為它很重要很有影響力。所以我覺得連州攝影節能舉辦這麼多次,還是政府支援的力度比較大,無論是拔高還是強調,當地政府讓這個節慶在某段時間內成為了連州的重心。

藝術中國:現在大家都在強調地方營造或藝術鄉建,地方的節慶也是一個很重要的方式,但現在有很多藝術節的例子中,節慶中的藝術也許很好,但在當地沒有産生很大的影響,你覺得上述較為成功的例子是在於主辦者能和當地政府和居民産生更好的參與互動嗎?

肖劍:“成功”的定義有很多種,可能是形成了良好的互動體系,可能是讓本地居民感動,也可能是構建了城市品牌。地方節慶有政府主導,也有藝術家主導。平遙電影節作為後者是很突出的。但我們再仔細觀察平遙的話,它其實是一個節慶小城,本身有很多節慶。我當時採訪政府官員,他們提到平遙電影節、平遙攝影節和平遙雕塑節是平遙精英式的、專業的節慶,但平遙的春節反而是地方節慶裏面參與人數最多,最具吸引力的。他提到地方節慶和專業性的節慶吸引到的觀眾不一樣,影響的層面也不一樣,可以吸引專業觀眾,也可以吸引大量的觀眾。

事實上,很多地方節慶失敗的原因是大量複製,沒有自己的特點。我覺得平遙、連州還有烏鎮這些地方都找到了自己的特色。同時,藝術的社會功能雖然越來越重要,但藝術鄉建和節慶生産並不是鄉村振興的唯一路徑,它們只佔到鄉村振興裏面很小的部分,我們在考慮地方營造或鄉村振興的時候可能還不僅僅考慮藝術功能,應該在多元的網路關係中考量。

藝術中國:地方節慶裏面的因素比較複雜,可能是諸多因素因緣巧合湊在一起恰好導致了某些地方節慶的成功。

肖劍:是啊,如果這麼容易成功,那麼藝術還是藝術嗎?那簡直是放之四海而皆準的萬能藥。藝術本來就具有先鋒性,有些地方可以容納這种先鋒性,有的地方並不能,我覺得這樣才是正常的。

愛丁堡國際藝術節

愛丁堡國際藝術節之南韓舞臺劇《Madame Freedom》

愛丁堡藝穗節

藝術中國:你考察的地方節慶的藝術形式主要是戲劇、電影和攝影,而當代藝術節能在小城鎮或鄉村連續舉辦十年以上的情況,目前在中國是很難看到的,這是不是説明地方上的居民對更為當代藝術化、更為先鋒性的節慶還缺乏認同?

肖劍:我在英國愛丁堡的時候,當地有兩種不同的藝術節,一個是愛丁堡國際藝術節(Edinburgh International Festival),它是一種精英式的、大多基於室內的節慶模式。當時愛丁堡一些人為了反對這種藝術風格,就創建了愛丁堡藝穗節(Edinburgh Festival Fringe)實行了另一種模式,藝術節中的很多活動在戶外展開,藝術形式很多也都是行為藝術,這種方式可能比裝置和雕塑更能被觀眾理解。我也分別針對這兩種不同的藝術節採訪過相關的負責人。愛丁堡國際藝術節(Endingburgh International Festival)的總監喬納森爵士的策劃性非常強,他會親自尋找藝術家,精心策劃整個藝術節,呈現藝術節的專業性,所以藝術節和當地觀眾産生互動這些事情在他看來並不是很重要,他認為藝術專業性能讓更多的人領略藝術的極致。這個總監擁有非常高的社會聲譽和頭銜,呈現了非常精英化的狀態。他對藝術的理解,對藝術與城市發生關係的見解,都源於他精英化的理解方式。而愛丁堡藝穗節(Edinburgh Festival Fringe)強調打破精英模式,希望藝術發生在任何人的周圍。它認同的方式就是沒有什麼規則,誰想要去表演,哪怕是剛剛入行一兩年的藝術家都可以去藝穗節裏表演。

愛丁堡藝穗節

所以如果以愛丁堡為例的話,地方節慶需要哪些觀眾來參與,就會決定用什麼樣的模式。現在很多藝術生産的方式就是建設博物館、藝術館或書店。我覺得這個方式有好有壞,這樣的舉措等於把一些原本很公共的空間變成半公共的空間,書店和藝術館可以算公共空間,但是因為它有了邊界,尤其在疫情的時候還需要打卡,這樣的空間就變得不那麼“公共”了,所以我覺得激活節慶的活力還不在於藝術的媒介形式,節慶的互動性和流動性的組織方式可能更為關鍵。要真正想要和當地人發生互動的話,可能就要換一種讓人和人之間産生緊密聯繫的方式。

藝術中國:國內有類似藝穗節的模式嗎?

肖劍:烏鎮戲劇節有一個“狂歡”環節,也會邀請青年藝術家在這個環節參加戶外演出。當然他們的形式還是戲劇的形式,不像藝穗節那樣多種多樣。

(受訪人:肖劍 採訪人:劉鵬飛 圖片來源:肖劍)

肖劍

浙江大學“百人計劃”研究員,美學與批評理論研究所博士生導師,英國拉伕堡大學媒介與文化分析博士,兼任國際文化研究學會(ACS)理事,浙江省美學學會常務理事,青雲文社研究所學術主持,墨爾本大學公共文化研究中心研究員。發起“藝術與媒介”(AMF) 國際論壇,原英國《Nottingham Evening Post》記者,英國“New Art Exchange” 美術館策展人。中國美術學院校外指導老師,積極參與當代藝術與公共討論,與藝術機構、藝術家合作研究與創作。出版英文專著《Punk Culture in Contemporary China》(中國朋克研究), 中文專著《影像-城市-歷史:1891年以來深圳的變遷與重塑》。