失落的“天堂”

剛過完43歲生日的高更抵達了夢想之地,但十年殖民已改變高更渴望的“原始”。登島後的高更發現“童話裏都是騙人的”,他給梅特寫信,抱怨殖民者“掠奪了島上所有的詩歌”,這種“帝國主義懷舊”之情(Imperialist Nostalgia)貫穿了高更十餘年的南太平洋歲月。

在柏林特展現場,來自巴黎奧賽美術館與德累斯頓現代大師畫廊的兩幅雙胞胎般的畫作難得聚首,同一名塔希提女孩分別身著傳教士指定服裝與原住民的花衣裳,恰似高更對塔希提島“原力”消逝的哀悼。

高更,上*:“沙灘上的大溪地女人”,1891,巴黎奧賽美術館館藏;下*:“Parau Api(What's New?)”,1892,德累斯頓現代大師畫廊館藏

雖然幻想中的烏托邦幻滅成了失落的天堂,但高更依靠自己的藝術“原力”撐起了全新的島嶼神話。他藝術生涯中諸多佳作都可以追溯到1891年至1893年初登塔希提島的時期,現場展出的代表作包括“塔希提女漁民”、以及被認為是高更的第一幅塔希提島民肖像的“手持鮮花的塔希提女子”等。除了繪畫作品,高更並不多見的木雕作品在現場也分外矚目。

高更,“手持鮮花的塔希提女子”*(Vahine no te Tiare),1891,丹麥新嘉士伯美術館館藏

高更,“塔希提女漁民”*,1891,柏林國家畫廊館藏

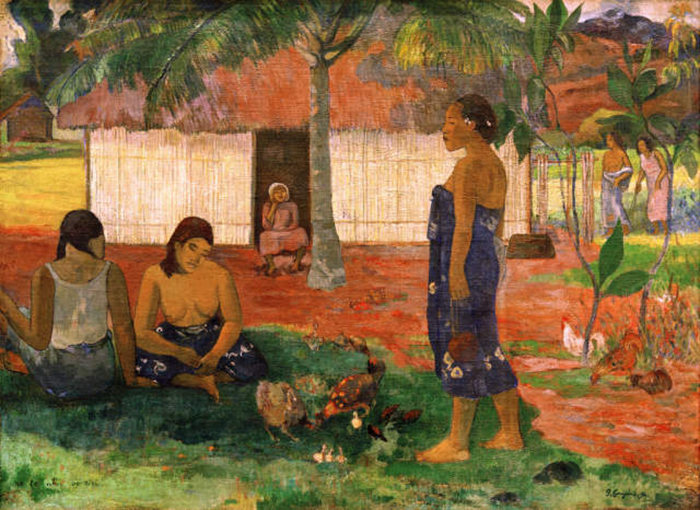

高更,“塔希提四人之景”*,1892,丹麥新嘉士伯美術館館藏

上*:“拿芒果的女子”;下*:“斜倚的持扇女子”,高更,1887-1891,彩繪木雕,丹麥新嘉士伯美術館館藏

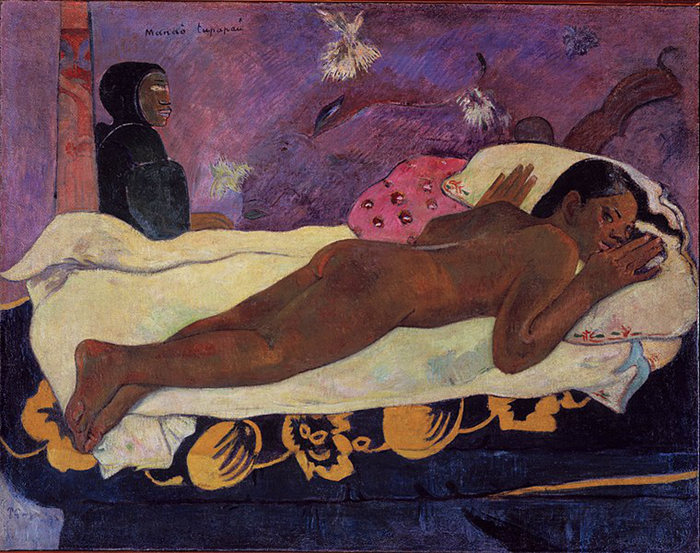

在逃離文明世界的遙遠海島上,高更保持著給他已離棄的妻子寫信的習慣,信的主題通常是分享他的旅行及想法,抱怨對現狀的不滿、以及吹噓自己的成功。在1892年12月的信中,44歲的高更寫道:“我畫了一個赤身的年輕女孩,身體的線條與姿態令人興奮,我決定給她一個害怕的表情。”他並未提及自己已娶了畫中的女孩蒂呼拉(Tehura / Teha'amana)為妻,成婚時她只有13歲,而高更與梅特此時至少在名義上仍是夫妻。

高更,“死亡的幽靈在注視”,1892,美國奧諾美術館館藏

這幅“死亡的幽靈在注視”後來成了高更的名作,在他自己的釋義中,趴在床上神色驚恐的女孩是在恐懼塔希提傳説中的惡魔,但以南希·馬修斯(Nancy Mathews)為代表的藝術史學家卻另有解讀:“蒂呼拉恐懼的是高更的粗暴行為和對她的虐待”,文明世界的梅特對這種“恐懼”亦不陌生。

但高更自言“唾棄任何壓榨”波利尼西亞女性的群體,他享有殖民地白人的特權,卻將自己的人設定位成反殖民主義的“野蠻藝術家”,對外宣稱自己是一個與塔希提原住民及文化和諧相處的“本地人”。“本地人”的標誌之一是用塔希提語為作品起名,這為高更的作品增添了神秘又雙關的意境。在日後的研究中,充斥著語法及拼寫錯誤的高更式塔希提語給研究人員製造了不少困惑,比如“APATARAO”應為“Apaatarao”,“Faiara”應為“Fa'aara”,以致於人們在美術館中見到的不少高更作品的標題被略過或替換,且需要增加輔助釋義。

高更,“APATARAO”*(塔希提風景),1891-1895,丹麥新嘉士伯美術館館藏

高更,“Faiara”*(覺醒),1898,丹麥新嘉士伯美術館館藏

雖然“野蠻藝術家”在信中痛心疾首天堂已失落,但在他的藝術創作裏表達出的依舊是一曲田園牧歌。高更不僅用藝術阻止了舊有的傳説跌落神壇,也將自己塑造成為一個與島嶼神話同樣強(離)大(譜)的神話藝術家。雖然死後才功成名就,但在“造神”方面,他做得相當好。

“製造神話是人類的天性。對那些出類拔萃的人物,如果他們生活中有什麼令人感到詫異或者迷惑不解的事件,人們就會如饑似渴地抓住不放,編造出種種神話,而且深信不疑,近乎狂熱。這可以説是浪漫主義對平凡暗淡的生活的一種抗議。傳奇中的一些小故事成為英雄通向不朽境界的最可靠的護照。”

——毛姆《月亮和六便士》

除了使用塔希提語包裝作品標題,圍繞作品帶有傳奇色彩的故事也是“造神”過程中的捷徑,而高更恰好是一個非常會講故事的人。他在半自傳性的塔希提島遊記小説《Noa Noa》中分享過這樣一件軼事:

“我藏在灌木叢中偷看一個正在泉邊喝水的本地女孩,飽飲後,她用手捧著水,讓它從胸前滑過。突然,她像羚羊一般警覺,仿佛本能地感受到了陌生人的氣息,向我藏身的灌木叢掃視,隨即大喊一聲遁水而去。我匆忙向水裏張望,但已不見了她的蹤影……”

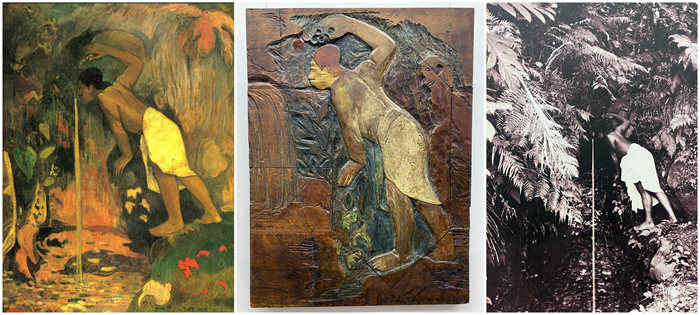

這個場景講的是高更創作于1893年至1894年間的名作“神秘泉”,他十分鍾愛這個典型的島嶼神話式故事,不僅繪製過油畫,還為之創作過彩繪木雕及版畫。遺憾的是,這個場景其實源自攝影師查爾斯·施皮茨在1887年的一幅攝影作品,照片中女孩飲用的並非天然的山泉,而是殖民者在當地安裝的管道中流出的水。在啟程前往塔希提島時,高更嘴上雖然一直強調要趕緊逃離西方文明社會的桎梏,卻並未耽誤他在行李裏裝了不少照片、畫冊、書籍等可以“激勵”創作的輔助品。

“神秘泉”(Pape moe),左:高更,布面油畫,1893,私人收藏;中*:高更,彩繪木雕,1894,丹麥新嘉士伯美術館館藏;右*:查爾斯·施皮茨(Charles Georges Spitz,1857-1894),1887,澳大利亞新南威爾士州立圖書館館藏

1893年,15歲的蒂呼拉為45歲的高更生下孩子,他們之間的關係也走到了盡頭。高更雖然在塔希提島上是一個享有特權的白人,卻並不屬於殖民階層的精英,這意味著他在這裡依舊搞不到錢——在文明世界賣畫都很困難,到了原始之島上想找買家自然更難。從法國帶來的錢花完了,高更甚至不得不用腐爛的麵包和果子製成粉漿充當顏料;健康問題也困擾著他,梅毒對他身體的全面攻擊開始顯現。眼瞅著“逃離現實之路”又一次走到盡頭,高更決定返回巴黎賣畫籌錢。此時再度出現了熟悉的劇本,高更離開了蒂呼拉和剛出生沒多久的孩子,就像當初離開他的丹麥髮妻以及他的巴黎情人。

何以為家

1893年8月,高更從塔希提島返回法國,一邊賣畫一邊繼續進行塔希提主題的藝術創作。除了繪畫作品,他還完成了一系列木刻版畫。

高更,“Arearea no varua ino”*(惡靈的消遣),1894,丹麥新嘉士伯美術館館藏

高更,“Maruru”*(感恩),木刻版畫,1893-1894,德國版畫博物館館藏

高更,“Te Atua”*(神明),木刻版畫,1893-1895,德國版畫博物館館藏

高更,“劫奪歐羅巴”*(The Rape of Europa),木刻版畫,1894-1895,德國版畫博物館館藏

重返文明世界,高更扮演起“野蠻藝術家”的角色,穿著波利尼西亞衣服參加沙龍,還找了一個十幾歲的爪哇女孩安娜當情人。然而他的作品銷售依舊不如意,雖然取得了一定的成功,但在專業上,法國史上最負盛名的文學刊物、也是世界上最早的文娛性期刊《風雅信使》(Mercure de France)兩次撰文給予他負面評價;生活上,離棄家庭的所作所為即便在當時也為人所不齒。

高更本與梅特有和解的希望,但他拒絕與妻兒分享他從叔叔那裏繼承了13000法郎的遺産,1894年,梅特與高更正式離婚。高更最終“大方”地留了1500法郎給梅特和5個孩子,此生再未與她們見面。高更剩餘的財物後來被他的爪哇小情人卷走跑路了。人財兩空、前路渺茫,發現在文明世界依舊無法立足的高更別無選擇,于1895年9月第二次來到塔希提島:“文明使人痛苦,野蠻使我返老還童。”直到1903年離世,高更沒有再踏上歐洲的土地。

再一次逃向桃花源的高更依舊沒有切斷與文明世界的聯繫,他在島上訂閱《風雅信使》,並與巴黎的贊助人、經銷商、評論家等人脈保持積極聯絡。另一邊,高更帶上禮物試圖與蒂呼拉重修舊好,但遭到了塔希提小妻子的拒絕。梅毒已使他的身體出現硬下疳並生瘡,高更説這是因為熱帶氣候導致的“濕疹”。不過糟糕的身體狀況並未妨礙他找到土著女孩為伴,對於在殖民地享有特權的白人來説,這裡確實是“天堂”。在此後近八年的島嶼時光中,至少有兩名未成年少女為高更生下混血寶寶。

毛姆曾在1917年拜訪過高更的第二任塔希提伴侶Pau'ura a Tai,她在不到15歲時跟了高更。她並未向毛姆提供關於高更有價值的回憶,還責備毛姆怎麼沒從高更家裏要來錢帶給她。

1897年4月,高更得知他最愛的、也是與梅特唯一的女兒艾琳因肺炎病逝。他在塔希提島上用貸款置辦的木屋因債務問題面臨被銀行收回,加之健康每況愈下,種種重壓之下,催生出了高更的傑作“我們從哪來?我們是什麼?我們要去哪?”高更將這幅畫視為自己的“藝術遺囑”。

保羅,“我們從何處來?我們是誰?我們向何處去?”,1897,波士頓美術館館藏

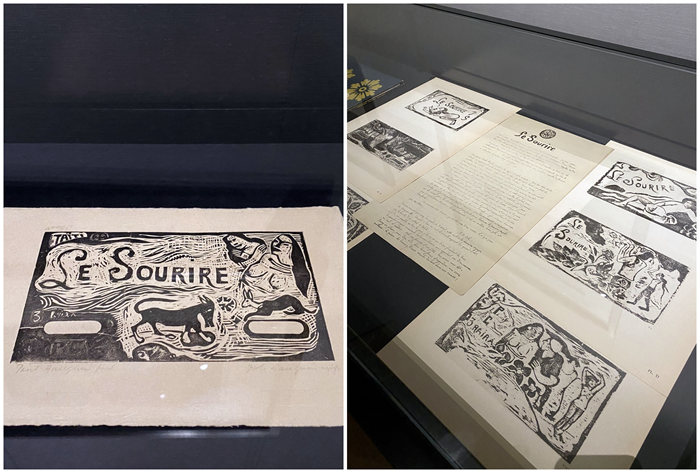

在後來的日子中,高更的興趣被版畫、木雕所吸引,並在當地扮演反殖民主義的重要角色。他自辦的諷刺性月刊“Le Sourire”的一部分木刻版畫幸運地留存至今,並在柏林現場展出。

高更所辦諷刺性月刊“Le Sourire”上的木刻版畫,私人收藏,攝于高更柏林特展現場

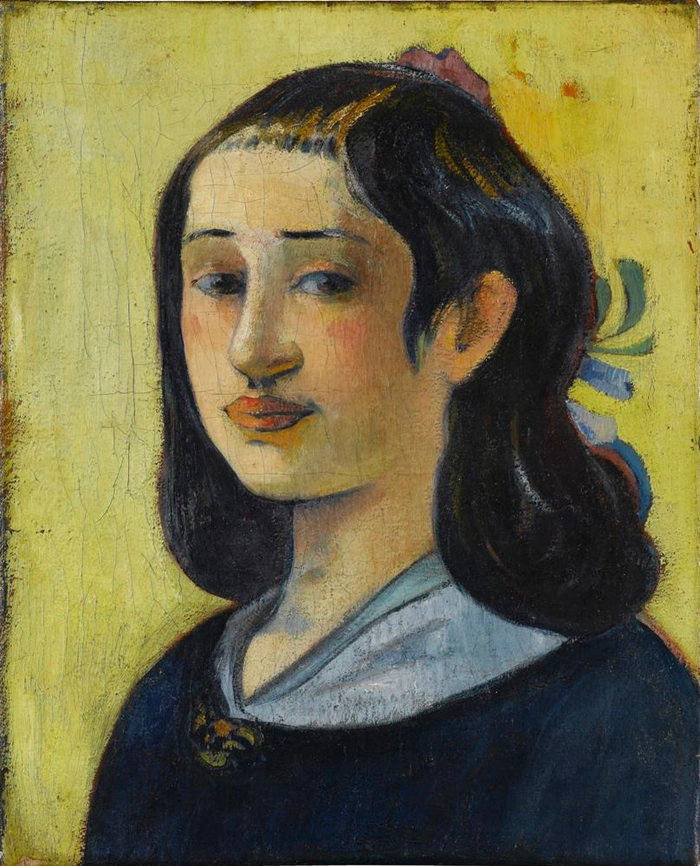

高更辦報的行為可以説是子承父業,他的父親克洛維·高更就是一名激進的自由派政新記者。克洛維也曾設想自己辦報,但還沒來得及實現理想便因心臟病離世了。彼時高更不過一歲半,一家人因政治緣由正從法國坐船前往秘魯,投靠高更母親艾琳·夏札爾在南美地位顯赫的宗親。

高更所繪母親像,艾琳·夏札爾(Aline Marie Chazal Tristán,1825–1867),1889,德國斯圖加特國立美術館館藏

“説不定在他們內心深處仍然隱伏著多少世代前祖先的習性和癖好,叫這些徬徨者再回到他們祖先在遠古就已離開的土地。有時候一個人偶然到了一個地方,會神秘地感覺到這正是自己棲身之所,是他一直在尋找的家園。”

——毛姆《月亮和六便士》

高更家族對他的影響可謂草蛇灰線。秘魯是現代女權主義奠基人之一、高更的外祖母弗洛拉·特裏斯坦祖輩的故土,她雖生於法國巴黎,但父親是生於秘魯的西班牙海軍上校,其家族在當地權勢甚重。不過弗洛拉幼時家道中落,未滿18歲就迫於生計嫁給了她打工的印刷車間的老闆安德烈·夏札爾。

弗洛拉·特裏斯坦(Flora Tristan,1803-1844)©Wikipedia

有仆從服侍的小高更在秘魯生活到6歲,享有白人特權的異域生活直至秘魯內戰、家族失勢戛然而止,他隨母親返回法國,長大後做過水手、然後成為證券交易員。但玫瑰色的童年回憶在余生中給他留下了難以磨滅的印象,最終促使他投身另一處異域,47歲的高更在採訪中被問到因何選擇前往南太平洋島嶼進行創作時這樣回答:“我曾為這田園式小島和原始簡單的人民深深著迷。為了畫出新的東西,你得回到源頭、回到童年。”在1886年至1888年間,遊歷巴拿馬和馬提尼克島的高更開始陶瓷藝術創作,除了受到歐仁·德拉克羅瓦和塞尚的啟發,也能尋到高更對秘魯童年時光的懷舊。

高更,陶瓷雕塑,1886-1888,丹麥新嘉士伯美術館館藏

在高更離世半年前,法國畫家、藝術收藏家喬治·丹尼爾·蒙弗裏德(George-Daniel de Monfreid,1856-1929)在寫給他的信中説:“你是獨特又傳奇的藝術家,從遙遠的南海給我們傳送來令人不安卻無與倫比的作品。你不應該回來……你像所有偉大的死者一樣無懈可擊,你已經屬於藝術史了。”

這段時間,高更因健康惡化已幾乎無法作畫,他用了兩個月時間完成了自傳回憶錄《此前此後》(Avant et après),題目借用自外祖母未出版的回憶錄。高更畢生非常崇拜他未曾謀面的外祖母,為女性權力奔走一生的外祖母如果能發表意見,不知會如何看待外孫對待女性及家庭的行徑。

1903年5月8日,還差一個月即將年滿55歲的高更猝然離世,床頭放著一瓶空的鴉片酊止痛劑,被推測死於心臟病發作或服藥過量。秘魯作家略薩曾以高更和外祖母的故事寫過一本書《天堂在另外那個街角》:“在這座島上,最近唯一值得記錄的事件就是一位叫做保羅·高更的人突然身亡,他是出名的藝術家,但是他與上帝和這片土地上的每一個正派人為敵。”

你為什麼憤怒?

高更離世後,他生前所追求的藝術成就終於實現了,新的島嶼神話也就此誕生。直至今日,被高更光環所籠罩的塔希提島除了吸引大量遊客前往,還給予了當代藝術家源源不斷的創作靈感。

本次柏林特展的標題“你為什麼憤怒”取自現場兩件作品的名稱。一件是高更創作于1896年的布面油畫“No te aha oe riri”,這幅用塔希提語命名的畫作延續著高更作品的神秘感:是誰憤怒?因何憤怒?如果是向畫中的塔希提女性發問,她們有憤怒的權力嗎?

高更,“No te aha oe riri”(你為什麼憤怒 / Why Are You Angry),布面油畫,1896,芝加哥藝術博物館館藏

而作為西方文明世界的女性,英國當代藝術家羅莎琳德·納沙希比和露西·斯卡埃跟隨高更的殖民腳步踏上塔希提島,借用高更的作品之名“你為什麼憤怒”,將他的畫作轉換為一部18分鐘的電影。在這部2017年曾于倫敦泰特美術館展出的影片中,高更作品中無聲無名的女性被給予了自己的身份與意志。“你為什麼憤怒”這個問題,拋給了鏡頭中的塔希提女孩,也拋向了看影片的你。

羅莎琳德·納沙希比(Rosalind Nashashibi,1973-),露西·斯卡埃(Lucy Skaer,1975-),“你為什麼憤怒?”,16毫米電影,2017,© GRIMM Gallery

圍繞高更的隔空提問近年來愈發增多,在2019年英國國家美術館舉辦的大展“高更肖像”(Gauguin Portraits)就曾直白髮問:“是否該徹底停止欣賞高更了呢?”當時的聯合策展人克裏斯托弗·裏奧佩爾(Christopher Riopelle)説,在當今的輿論環境下:“我不再覺得,只是説一句‘哦,那時候的人就是那樣的’就足夠了。”而曾任倫敦泰特現代藝術館館長的維森特·托多利(Vicente Todolí)所持觀點則是:“對於這個人,我可以完全憎惡和討厭,但作品就是作品。”

今天,被高更光環所籠罩的塔希提島仍吸引大量遊客前往,神話中的島嶼用神話藝術家來命名熱門旅行線上的豪華遊輪,絡繹不絕的遊客坐船抵達塔希提島的人造白沙灘,像百年前的高更一樣追逐幻夢。

高更,“月影船”*,1878,丹麥新嘉士伯美術館館藏

“他的瑕疵在世人的眼中已經成為他的優點的必不可少的派生物。他在藝術史上的地位盡可以繼續爭論。崇拜者對他的讚頌同貶抑者對他的詆毀固然都可能出於偏頗和任性,但是有一點是不容置疑的,那就是他具有天才。在我看來,藝術中最令人感興趣的就是藝術家的個性;如果藝術家賦有獨特的性格,儘管他有一千個缺點,我也可以原諒。”

——毛姆《月亮和六便士》

離世前,高更寫道:“無人至善,無人至惡,人人兼而有之,以相同的方式,以不同的路途……”面對這樣的人,這樣的事,這樣的藝術,你會感到憤怒,還是“我也可以原諒?”至少高更確實提了一個好問題:你為什麼憤怒。

(文/李莞潸 發自柏林 本文配圖除標注外,展覽現場圖由作者拍攝;*星標為現場展出作品)