▲“石上月”,主展廳,©THE FQM,2022

文/淩超

“石上月”這一概念,如果利用現代的物理學知識的幫助,進行哲學的思考,就會立刻提出許多耐人尋味的問題。視覺上可感知的石頭上的反射光當然不是月亮發出的,而是太陽發出的;當我們看到被照亮的石頭時,根據與我們腦海中存儲的陽光照射的圖景相比較,而把被照亮的區域理解成為月光照射所産生的效果。即使我們暫且擱置這一物理問題,隨之而來的問題是:我們怎麼能夠説月光在石頭上,因為從物理上講,它畢竟只是石頭表面一個相對較亮的部分。這兩個問題都揭示了以一種看似再現表像的模式來呈現世界圖景的想法,在我看來,正凸顯了王滿晟(生於1962年)藝術作品的思想性的活力。當我開始仔細觀察這些畫作時,有一些詞彙浮現在我的腦海中——翻譯、跨媒介和轉化。這些畫作試圖傳達和暗示一些更深層次的想法,這些想法源自於對自然的欣賞,卻又在藝術創作過程中進一步自我發展。可以説,展出的畫作在理論上以一種視覺語言加入了這樣一個與康得世界的腳手架、德國唯心(理念)主義、斯賓諾莎的樣態和中國傳統的體現在常俗的物質世界中的“道”的復調對話中。某種意義上,王滿晟的這一系列創作是一種基於物形的形而上學實驗。

王滿晟于工作室,©THE FQM,2022

王滿晟1962年出生於中國北方的山西太原。他于1985年畢業于上海復旦大學,主修中國古典文學。之後,他在北京的中央電視臺擔任紀錄片節目的編輯、導演和製片人達10年。這份工作使他有機會在中國遊歷,每個地方都有獨特的迷人風景,並以視覺語言向觀眾介紹這些景致。1996年,王滿晟移民到紐約哈德遜河谷地區。儘管他在7歲時就開始學習書法和繪畫,但直到搬到美國,他才成為一名全職藝術家。他把全球各地的風景“組裝”起來,抽象成關於山水的實體和本質的圖像。

“石上月”,主展廳,©THE FQM,2022

壹

展覽中的大部分畫作屬於“夜山”系列。這個系列的標題與展覽的標題“石上月”相呼應,它引用了謝靈運(385-433)《石門崖上宿》中的詩句:

“朝搴苑中蘭,畏彼霜中歇。

暝還雲際宿,弄此石上月。”

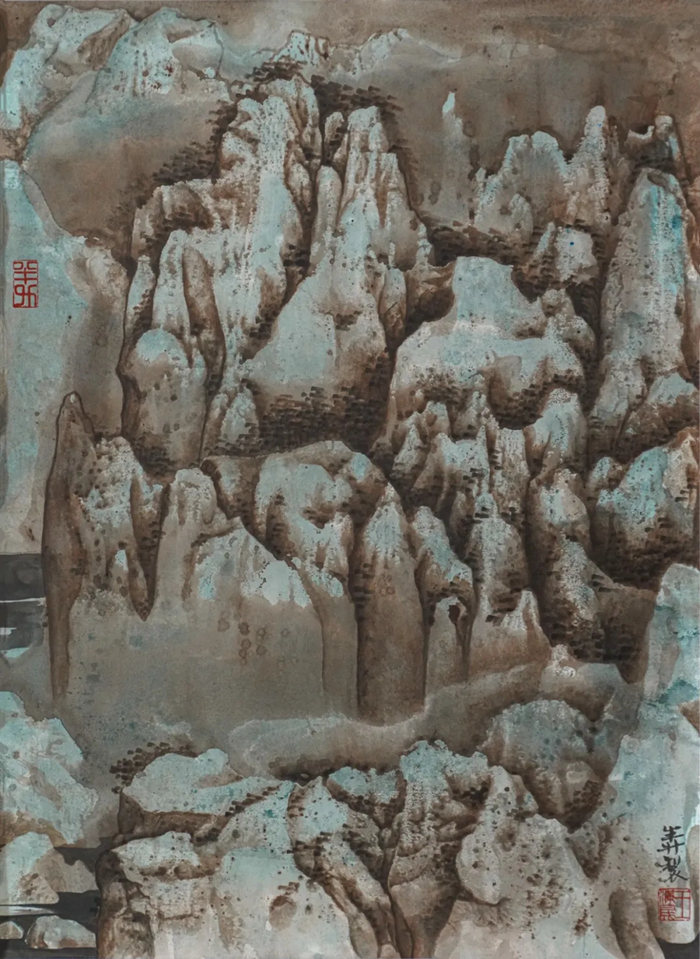

王滿晟,《石門崖上宿》,2009,紙上水墨、黑核桃墨、蛋清顏料、丙烯,30 × 22 in(76.2 × 55.9 cm)

在深入研究這段封面畫作的引文(或者説是圖像的標題,或者説是未寫下的畫面外的題跋)之前,我們有必要指出,王滿晟利用圖像媒介所進行的嘗試,正相當於謝靈運利用文字對山水進行的處理。古典詩歌為王滿晟提供了處理山水的參考模式。一方面,畫家和作家同時以希臘傳統中的摹倣論和拉丁傳統中的倣寫論的方法表現自然。作者會到真實的山水中去考察,也會從每個藝術的傳統經典中加以學習。另一方面,謝靈運通過觀察山水實現對終極的道的體認的哲學方法,對於生態系統中人的身心這一話題越來越敏感的當代藝術家來説是可以借鑒的。當看到王滿晟對夜山令人驚嘆的“設計”時,謝靈運時代的山水文化中,另一個啟發了藝術家,但是又容易被忽視的事實是,中古時期的山區並不只是簡單的崇高和優美,它們也同樣是危險的和有害的。在謝靈運的《山居賦》中,他描述了他的山莊四面八方的情況,其中不乏在惡劣天氣下能見度極低的深山,以及充斥山野的掠食性野獸經常危及山民。賦的文本結構要求對主題的各個方面進行分類和覆蓋,這有助於詩人將無序和未開發的自然領地納入秩序,並進一步使之與他的哲學認知一致。畫家也以類似的方式工作。王滿晟對山的想像性的再現,主要建立在山水藝術史上約定俗成的形狀和筆法上,再輔以用新的繪畫工具強化出的個人的創造力。詩句的題簽為圖像的意義所增加的是哲學的深度,在這一點上,詩歌比單純的圖像更有力。

“石上月”,書法展陳,©THE FQM,2022

謝靈運也許是第一個熱誠地邀請讀者用哲學的眼光看風景的山水詩人。例如,他在《富春渚詩》中寫道:“洊至宜便習,兼山貴止托。”謝靈運看著不斷流動的水流和不斷出現的連山,他看到的不僅是自然,還有文本。他看到的是兩個坎組成的坎卦,和兩個山組成的艮卦。這種閱讀方式主要是基於對過去文本的了解。而這種看待山水的方式是由玄學的出現所促成的。事物的物質性讓位於它們的文本性。人們應該在山水中悟道,或者至少追求形而上的學理。

“石上月”,主展廳,©THE FQM,2022

《石門崖上宿》寫于430年秋,當時謝靈運第二次回到故鄉隱居。畫題引用的是開頭兩聯。首聯感嘆蘭花的短暫和脆弱。當一天的時間從早晨轉到傍晚時,詩人回到一處在高處的住所,在那裏他開始玩味、思索灑在岩石上的月光。詩人是否在暗示,在月光中有什麼比大自然中的有機物更永久的成分?或者,它們同樣是短暫的,卻又都揭示了某種永恒的東西?這首詩的第四聯暗示了答案是後者。它寫道:

“異音同致聽,殊響俱清越。”

“石上月”展陳,“山中夏蔭濃,甘泉寒且清。”王滿晟《自題夏蔭圖》,©THE FQM,2022

儘管世間萬物的物理表現形式各不相同,但它們無一例外體現了某種存在的普遍規律,並以一種共通的方式影響到人類的情緒。清代詩評家王夫之(1619-1692)這樣評價這首詩:“轉成一片,如滿月含光,都無輪廓”。

為了把握住月光在粗糙的岩石上朦朧模糊的詩意美感,王滿晟創作的圖像引入了山體巨石和月光之間的對比,山體巨石是用線條勾勒的,而月光基本屬於沒有明確邊界的暈染。他以一種相當直截了當的方式,喚起了對陰陽作用下的世界的思考,就像謝靈運巧妙地展示的那樣。

▲王滿晟,《遊山詩》,2016,紙上水墨、黑核桃墨、丙烯,30 × 22 in(76.2 × 55.9 cm)

“石上月”,內展廳,©THE FQM,2022

對“道”利用詩歌進行闡釋的路徑呼應了王滿晟繪製山水畫的哲學。他在全球各地和美國廣泛旅行,觀察真實的山川河流。就像石濤(1642-1707)一樣,他“搜盡奇峰打草稿”。王滿晟走訪了猶他、新墨西哥、亞利桑那等州,以及瑞士的阿爾卑斯山等眾多壯觀的山峰,不單純是為了逼真寫實地表現它們,而是為了提取、表現所有山峰的山性。王滿晟創作中表現山體的方式深深紮根于中國傳統的山水畫中;將實景寫生與想像的圖案紋理相結合的方法是西方和東方方法論的共同實踐;而其對山的本體形態的理解則是在全球經驗中實現的。

“石上月”,主展廳,©THE FQM,2022

這幅畫的另一個耐人尋味的地方是對月光的表現。“石上月”這個詞意味著什麼?在這幅畫中,王滿晟用白色的暈染皴擦來表示月光。明亮的白色水洗在整體黑暗的底色上施加了另一層實物。在月光被處理之後,深色的背景可以看成是山崖或岩石群,因為水洗也間接勾勒突出了岩石的邊緣。這一藝術過程成功地捕捉到了月光照亮黑暗中無法看清的岩石的自然現象。月光和岩石相互依存,以向人類視覺地展現自己。在這個視覺化過程的最後,我們設法看到了,藝術家也設法表現了光的形狀。“月光”成功成為了繪畫的主要主體,它是照明的主體,同時也是被照亮的客體。正如詩人謝靈運在詩中暗示的,岩石上看似短暫的月光,像所有短暫的現象一樣,正是通過具體呈現其存在的本體原則而體現出永恒性。

王滿晟,《北望蘇耽山》,2013,紙上水墨、黑核桃墨、蛋清顏料、丙烯,14 × 11 in (35.6 × 27.9 cm)

這種原則可以粗略地稱為自然。它通常指周圍的有機的物質世界,但也有“自是如此”的意思。自然的實物通過必然出現在其應在的位置上來體現這個原則。謝靈運在詩中表明,自然物可以被解讀為道的物象,而王滿晟則以一種視覺的方式,用文字或書法作為仲介過渡,來實現這一意圖。當從一定的距離觀看時,畫面中表現月光的白色形狀的定位類似于一個抽象的書法作品。

王滿晟,《石門崖上宿》,細節圖。

例如,中上部的兩個白色水洗塊類似于書法中豎筆的起筆部分。它們創造了一種視覺效果,就像手電筒打光在書法卷軸上。(值得一提的是,像手電一樣燭照本體的一部分,是弗雷格對認識論的一個重要隱喻)。它們的粗細和明暗各不相同;它們彼此大致平行,但並不單調;它們之間的間距經過精心處理,使它們既形成一種視覺聯繫,又不會塌縮成一個擁擠的集群。這些實際上正是判斷和欣賞書法作品時的關鍵標準。如果我們真的把整個畫面看作是抽象的、部分月光照耀下的白色的書法,那麼就像謝靈運一樣,王滿晟也用語言符號來展示自然原理。

王滿晟,千字文,水墨于報紙。

在山體或者石碑上書寫文字是一種常見的紀念形式—在一個沒有標記的表面上留下永久的痕跡的行為,在世界許多地方都有。在中國傳統中,在山崖上刻字不僅是一種紀念性的行為,也是一種重要的書法藝術形式。王滿晟也是一個勤奮的書法家,他在辛苦地臨摹字帖和碑文拓片的同時,也在探索一種自我表達的書寫風格。練習時,他有時會隨意地抓起一張手邊的地方性或全國性報紙,用不同的字體和大小進行書法創作,而報紙上面印滿的英文字母則在講述日常世界發生的故事。畫家在創作《夜山》的過程中,可能並沒有直接刻意地用書法的思維來思考,但基本依靠線條、形狀、間距和墨色深淺的書法美學卻訓練了藝術家的手眼。此外,在山水畫上添加文字的象徵性行為—不論是在山上刻字還是在畫上添加詩句的題頭/標題/跋尾—提醒著觀眾,藝術家打算用眼前這一個特定的圖像來説明關於山水的一般概念。

王滿晟于工作室,©THE FQM,2022

貳

王滿晟,《尋雍尊師隱居》,2009,紙上水墨、黑核桃墨、蛋清顏料、丙烯,30 × 22 in(76.2 × 55.9 cm)

“石上月”,內展廳,©THE FQM,2022

中國的山水詩往往也與道教影響的遊仙詩有關,神仙開悟後會飛到天上或神話中的仙山中,長生不老。深山中的山峰層層疊疊,植被茂盛,高高在上,可以觸及天際,山居的人們會忘記時間的流逝。

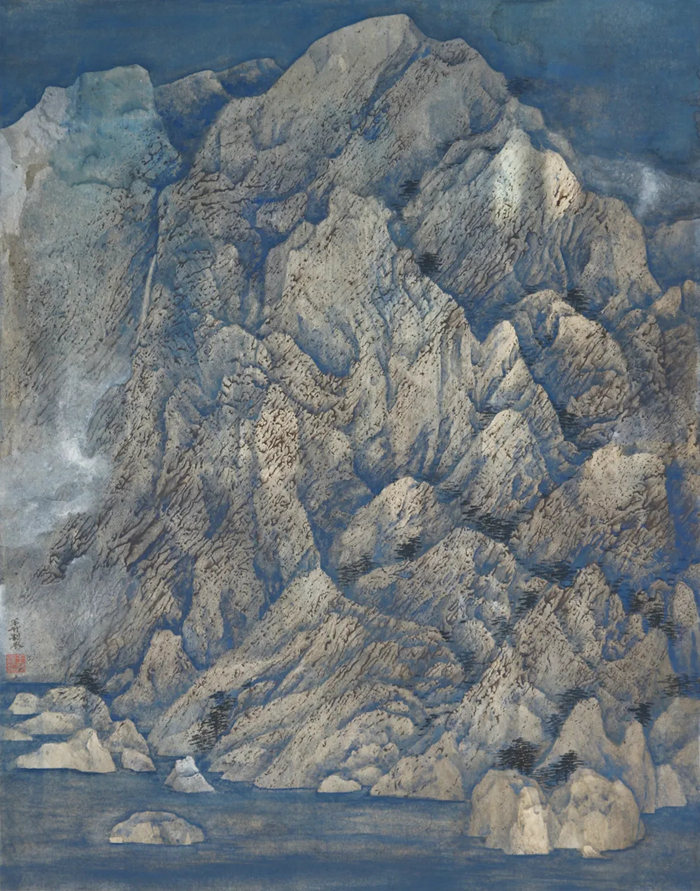

王滿晟,《登香爐峰》,2021,紙上水墨、黑核桃墨、蛋清顏料、丙烯,28 × 22 in(71.1 × 55.9 cm)

“石上月”,內展廳,©THE FQM,2022

正如本文第一節所顯示的,王滿晟山水畫的目的很大程度上是要在視覺上體現終極的道,與詩歌傳統相呼應。那麼在這個過程中,人(藝術家)的身體可以做什麼?他僅僅是一個工匠,一個技工,還是一個鍛造和創造這種超越性知識的重要熔爐?在這次展覽中,有一幅傑出的畫作有一個深刻的詩意的標題,與這一問題有關。

王滿晟,《長春真人西遊記》,2013,紙上水墨、黑核桃墨、蛋清顏料、丙烯,14 × 11 in (35.6 × 27.9 cm)

“石上月”,主展廳,©THE FQM,2022

“天池海在山頭上,百里鏡空含萬象。”

丘處機《長春真人西遊記》

丘處機(1149-1227)是全真教的著名道士。他因在興都庫什附近應召覲見成吉思汗而聞名。他的弟子將他的考察記述整理成《長春真人西遊記》,在其中我們可以看到對那些地區自然和人物的生動描述。王滿晟所引用的這句話被嵌入到一系列現實的山水描寫中。然而,恰恰是藝術家將一聯詩句分離出來並附在畫面上的行為,讓我們注意到詩句中暗含的道家內丹的思想。內丹學説的理論基礎來自於東漢的《參同契》,認為人體是一個丹爐,隨著元氣的迴圈,可以燒成內丹,使修煉者獲得長生。這種理論在北宋時期開始系統化,成為全真教義的一個重要方面。為了成功地煉製內丹,修行者在冥想中需要內觀,進而看到內景,這是至關重要的。

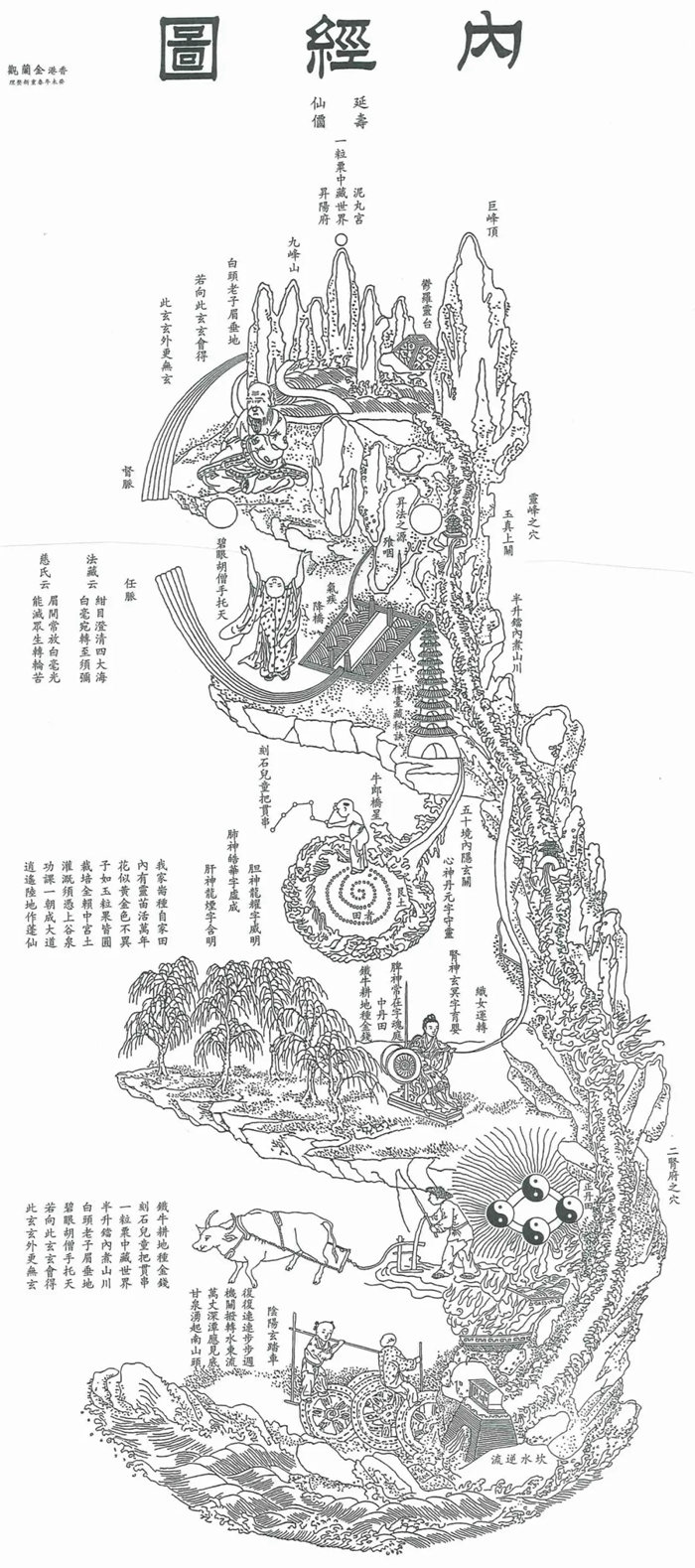

內景圖,出版于1886年

典型的內景圖會使用山水元素—山、水、樹等,來代表人體器官。在冥想中,元氣應當遵照預設的路線通過不同的身體部位。

有兩個部位是最重要的:丹田和泥丸宮。丹田位於肚臍下三寸,有另一個道家的名字,叫氣海。元氣從丹田升起,燃煉內丹,到達泥丸宮,即腦腔,成為道家的仙人。丘處機的第一句詩可以被解讀為對這一過程的詩化闡述,而王滿晟的配畫則可以被視為這一過程的可視化和山水化:廣闊的水體盤旋在山巒之上。對宗教超越性不朽的追求取決於人的身體本身,它也可以內化轉變成外部自然的對應。類似地,在藝術創作的語境中,身體與外部世界和繪畫材料的互動與概念化和邏輯化同樣重要。

標題的後半部分揭示了全真教義的另一個理論特徵,即它與禪宗的深刻聯繫。眾所週知"色即是空,空即是色"這句著名的經文。大千世界的無數形象都反射在空空的明鏡中;空才是關於世界的知識的真諦。

“石上月”,內展廳,©THE FQM,2022

參

以上兩節展示了王滿晟如何利用山水畫來激發對物理性的內部和外部世界的形而上的理解,以及人的身體是如何可能對這種看似脫離實物的方法做出重要貢獻的。這些從他的繪畫中獲得的想法也以一種非常身體化和物理化的方式體現出來,這就是王滿晟喜歡使用當地的有機材料來製作表現當地生態系統中的有機物。

王滿晟工作室,©THE FQM,2022

王滿晟總是試驗用不同的配方和材料來製作畫筆和墨水。他最成功的一些成果包括核桃墨和野生蘆葦筆。這反映了藝術家在日常與自然的平凡互動中追求純潔和優雅。通過這些繪畫工具,王滿晟畫了他在哈德遜河谷的房子周圍收集到的物品,例如,河上漂浮的樹榦。

王滿晟,《深山尋古木 5》,2014,水墨紙本,71 × 38 1/2 in (180.3 × 97.8 cm)

這些創新的、不同尋常的材料促使藝術家本已受傳統訓練的身體重新定義並重新發現與繪畫媒介的互動模式。此外,用蘆葦來畫同屬植物,但在質地上有很大差別的樹木,需要對畫筆有特殊的控制。這是一個關於如何在概念化山水實物之後,用雙手的觸感,將自然界的痕跡、線條和紋理捕捉到紙上的過程的深度展示。這或許算是藝術家的終極任務。

《深山尋古木 5》細節,©THE FQM,2022

“石上月”,主展廳,©THE FQM,2022

策展人 淩超

淩超博士(1987年生)現就任于香港城市大學中文與歷史學系助理教授。他于2009年在北京大學中文系取得本科學位,2011年于美國哥倫比亞大學東亞係取得碩士學位,2019年畢業于耶魯大學東亞係古典文學博士學位。他的研究方向為南北朝的詩歌和物質文化,同時關注文學理論,以及文字和圖像關係的哲學研究。