喬曉光帶領團隊考察絲綢之路(東段)區域的肅北蒙古族剪紙,2019年5月(攝影 石軍良)

編者按:喬曉光,中央美術學院教授、中國民間文藝家協會顧問、中國剪紙研究中心主任。一直以來,喬曉光被廣為人知的身份是民間美術與非物質文化遺産研究學者,2002年他率領中央美術學院非遺研究中心奔波在神州大地,在一千多個日夜裏,為中國剪紙申報聯合國教科文組織“人類口頭和非物質文化遺産代表作”名錄做出重要貢獻。在後續的10多年中他又繼續帶領團隊完成了29個少數民族村社的剪紙調查,完成了絲綢之路東段區域剪紙傳統的調查,填補了剪紙領域許多基礎田野研究的空白。

《玉米地》 喬曉光 油畫 145cm×145cm 1985年

少為人知的是,喬曉光首先是一名畫家。1986年,陶咏白、李建國主編的大型油畫編年史畫冊以喬曉光的《玉米地》作為封底,這讓他一夜之間在油畫界家喻戶曉。多年的田野考察為他的藝術創作帶來深厚的文化積澱,他將自己的目之所及、心之所遇與當代水墨表現結合起來,形成了他獨特的藝術語言。同時,過去的20餘年間,他以中國剪紙的方式先後為芬蘭史詩《卡萊瓦拉》、挪威現代舞戲劇《尋找娜拉》、美國文學代表作品《白鯨》、美國芝加哥奧黑爾機場創作大型作品,深受讚揚。他在中國的民間藝術裏發現了現代性,這是對植根于中華大地內部的文明生命力的激活。

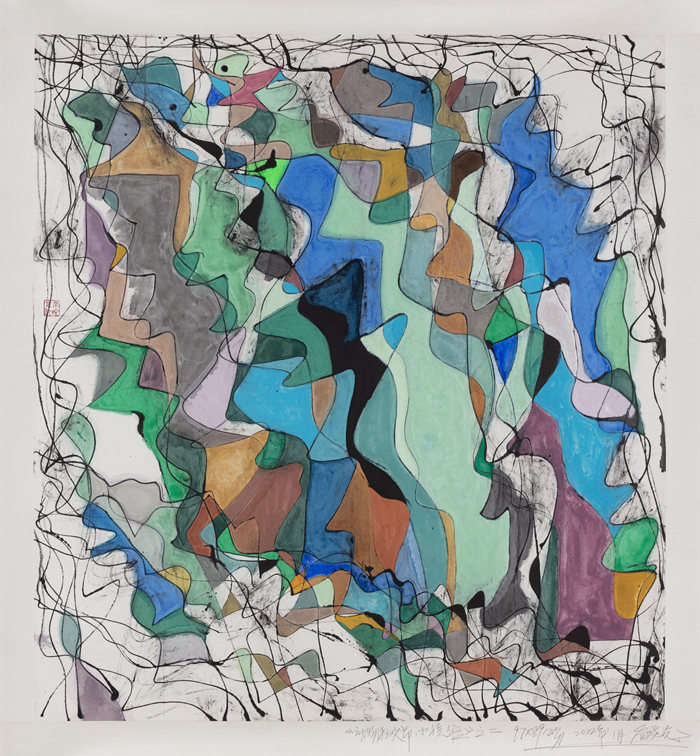

《布列瑟儂》 喬曉光 123×133cm 2022年2月

近年來,他創作了一批以音樂為主題的水墨創作,日臻成熟,在當今畫壇,頗具新貌。2022年3月,在喬曉光先生的工作室,我們以“音樂水墨”為話題進行訪談,深入到他宏闊而充實的藝術思想和創作體系。喬曉光教授從中國民間美術出發,實踐出一條獨特的中國藝術現代之路,這無疑對我們有著重要的啟迪。

藝術中國:您對於民間藝術和非物質文化遺産研究多年,和您的水墨創作之間是一種怎樣的關係?

喬曉光:我們在大地上行走,走進不同民族村莊田野考察,我想到了易經裏的“觀”卦,這也是一種古代的文藝觀和方法。“觀”卦之《象》即“風行地上”,遍及萬物。像古代的樂府采風,村野裏遺存著活的文明。當一個生命開始在天地間行走的時候,生活對我們打開了,我們的內心也在生活中覺醒。對生活虔敬的觀察與學習,這是一種被忽略的文化認知學習。因此,身體和生命本能地表現對所相遇事物的感受,構成了我創作的一個常態。

1988年黃河考察時于寧夏西夏王陵留影,後方中間為喬曉光 (攝影 甄建民)

非物質遺産是一個活態的文化,也是身體的文化。人的身體一直在場,通過身體的承載和實踐,完成了非物質遺産所有類型的傳習。精神信仰的東西我們看不到,但是我們可以看到身體跳的舞蹈、身體戴面具所裝扮的神靈,身體在節日時間和信仰儀式中的歌與舞,感受到生活中身體帶來的隱喻與象徵。比方説陜北的秧歌,農民邊舞邊跳,走出來的路線就是一個個吉祥的符號,侗族、苗族的一些山歌唱起來身體是靜止的,但聲音穿透時空,把我們帶到遙遠的地方。身體是非物質遺産最本質的生命符號,也是精神信仰的載體。身體和藝術一樣,是來進行承載、傳播、接納和創造的一個活的載體。

人的身體面對一種文化,一個文明,一個自然突發的事件和現象,包括生命在時間中的變化,身體會有本能的反應。所以,藝術首先是本能的,本能的反應首先是身體的即興。無論是原始的、古代傳統的,包括現當代藝術,即興是身體的本能,也是藝術與文化的本能。

2003年春節,喬曉光前往陜西延川小程村考察(後排中間),為中國民間剪紙申遺工作調研剪紙原生態傳承保護現狀(攝影 石軍良)

長時間的田野考察,對民間藝術的在場體驗和與傳承人群的接觸,打破了我單一的視覺判斷習慣。以往我們説陜北過年的時候,就是一個活態的美術館,窗戶上是窗花,屋子裏有炕圍花、頂棚花,即使人去世了,還有紙扎等喪俗用的一套藝術。還有春節時窯洞的門簾子,家家戶戶挂起來,拼布的門簾即是無數個變體的“蒙德里安”。今天鄉村變化了,昔日活態美術館的“展品”稀少了,很多高齡傳承人相繼離去,一個時代在鄉村謝幕,鄉村成為時代告別的“劇場”。我們在經歷著一個文化漸變與突變並生的時代。

我們應該以世界文化的視野來認識藝術,在人類藝術的大背景下認識個體生命和藝術的關係。2007年隨藝術家代表團赴美洲考察,在墨西哥我看了人類學博物館,看了裏維拉的壁畫,看了墨西哥小劇場的現代話劇和民族歌舞表演。在阿根廷的酒吧裏人們仍癡迷地跳著探戈,這是他們國寶級的非遺。巴西的狂歡節上,核心的彩車上已經融入世界商業品牌的廣告,所得費用維繫著著狂歡節更持久的狂歡。這些都給了我很大的觸動,經歷了現代化的拉美,一些傳統的民族文化依然在生活中活躍著、使用著。文化的傳承與創新不是截然兩分的事物,我們要警惕為新而新,也要警惕為創造而創造,創造本身並不是生命的必然歸宿。變化是生命的常態,時間在變化中的意義是不確定性的,而“創造”有時包涵著很多人為和主觀,甚至某種強勢的東西。

《絲路之城》喬曉光 97×89cm 2018年5月

藝術中國:通過對非遺的考察、研究和思考讓您從固有的藝術思維裏跳脫了出來。其實,您的水墨是向老奶奶們手中的剪刀和剪紙學習,擺脫了文明成熟之後的桎梏,回到了人類文明的童年,而這個狀態是可以超越民族和地域的界限,進行相互溝通的。

喬曉光:這個總結的好,在生活中向民間藝術學習,不僅是一種文化情感的選擇與信念,民間藝術的深層也包含著文明的本原,歷史活在當下的民間藝術中。觀照和認知文明的道路,在生活裏的活態文化中依然是“有跡可尋”的。從工具思維的角度來認識中國傳統藝術的類型,通俗地來講,中國有兩個藝術傳統:一個是以男性文人精英為主體的以毛筆和漢字構成的書寫、書畫傳統;一個是以鄉村勞動婦女為主體的以剪刀和剪紙、刺繡、面花、蠟染、織錦等相關的民藝傳統,還有鄉村農民為主體傳承的眾多非遺中的民藝類型。這兩個傳統背後都有著自己的文脈,文脈裏都包含著意義的對偶性。今天一個雅、俗傳統“分久必合”的時代已經開始。

中國鄉村裏許多優秀的剪花娘子一生辛勞,晚年仍生活清苦,她們是缺少社會關注的文化傳承群體(攝影 喬曉光)

我做的工作就是探索和實踐古老文明藝術傳統的內部整合,85美術新潮時,我那時的藝術創作實踐,即是圍繞“傳統繪畫與民間造型藝術的思考”展開的。原來藝術的陽春白雪和下裏巴人的界限很清楚,在我上大學的時候美術史裏沒有民間美術。我大學畢業後突然在生活的小城看到了民間木版年畫,內心十分驚喜,我從中看到了色彩,看到了造型,看到了生活傳統,也看到民間藝術傳統中的現代性。我本科專業學的是中國畫,考取中央美術學院民間美術系研究生後開始向民間學習,向生活學習。

中華文明幾千年走到今天,不僅是改革開放帶來的東西方文明的交流、碰撞、借鑒和融合,漫長的文明發展過程中與世界的交流融合從來沒有中斷過,民間剪紙中同樣包含著中外文明交流的影響。今天我們處在一個文明轉型的時候,從傳統的農耕文明轉向現代工業文明。這個過程也是文明內部的文化整合過程,我們要看到遺存在大地村莊裏的文明,這也是民族曾經的歷史記憶。21世紀是一個文化人民性的時代,這不是一個意識形態的概念,而是一個連接著大地與鄉村和農民群體的現實,多民族的鄉村是民族活態文明的棲居地,鄉村與農民的命運連接著文明的未來走向。

甘肅渭源祭祀儀式中司公用剪紙方式製作的“天蓬”。2020年5月(攝影 張冬萍)

生活中的非遺傳統即是活態的文明,其中包含著縱向的、歷史的、物質的文明,也包含著當下的、活態的、身體的、村莊的、生活中的文明,這些也是我們日常生活中現代性發展的內驅力來源。上個世紀八九十年代,我背著背包連續在黃河流域走了10年,隱約意識到這可能是鄉村最後的平安夜,我看到了一個安詳、寧靜、慢生活的陜北,看到一個人氣滿滿和藝術迴光返照的陜北。今天都已經變了,鄉村在變,人在變,氣候在變、世界在變,我們的時代在變,藝術也在變。

《神聖的玉米》 喬曉光 110×80cm 1989年

藝術中國:大學畢業後您開始向民間學習,但這並不是“回頭”,而同樣是前進,只是您找到了不同與別人的資源和路徑。您早期在全國成名的《玉米地》系列,今天看來是有一種不同於西方的現代性。

喬曉光:是的。我覺得改革開放以來現代性問題是多元多義的。85美術新潮,主流是向西方學習現代性,我們向民間學習也是在尋找和發現現代性,這是一種切身的發現。每個時代青春的生命對現代性的接納是本能的。改革開放之後,西風東漸,這樣一個具有時間落差的文化傳播,激活了我們那一代年輕人個體生命的一種覺醒——我們開始以自己的情感、知識積累來判斷藝術,追求個性化的生活及對文化的熱情。

大學畢業後發現了民間藝術,像發現了新大陸,我覺得我在民間藝術當中發現了現代性。那時候資訊比較閉塞,沒有展覽,甚至沒有印刷精良的刊物,唯一能看到是中央美術學院的《世界美術》和浙江美術學院的《美術譯叢》。那些印刷粗糙、有些還是黑白的圖像培育了我們對現代藝術最初的審美判斷,但民間藝術就在身邊,它打開了我的身心,增強了我對現代性實驗的熱情和衝動。

《兩棵玉米》 喬曉光 140×90cm 1994年

從創作新年畫與現代剪紙開始,它釋放了我的生命。油畫《玉米地》系列不是通過寫生發現的,玉米地的景象就在我的生活裏面。我在平原長大,玉米地是我從小到大在平原所見過的最高大、茂盛、寬闊的一種事物。冬天它沒有了,夏天又長的很快、很高、很廣。兒時穿行在玉米地回老家,這就是我童年的“黑森林”。當我把玉米地作為題材的時候,我和內心潛在的記憶與感受打通了。今天回頭再看《玉米地》,現代性不是追隨西方某一個流派,現代性首先是解放人性,打開你的內心,發現自己的存在和周邊環境及生活的關係,就是表達你生存的真實感受和判斷。

《玉米林》(局部) 喬曉光 180×900cm 1990年

《玉米地》油畫畫了十年,從春夏秋冬的玉米地,到扶桑樹觀念的玉米林,玉米地裏出現了烏鴉,隱喻著失落的太陽神話。但後來到墨西哥考察,看到了他們古代壁畫上的玉米神像,那才是玉米的故鄉,是真正屬於玉米的神話。研究生畢業時我用高麗紙與重彩的方法創作了900×190公分《玉米林》,冥冥中玉米的軀體與枝葉散發出凝重古樸的瑪雅之風,畢業創作使我體會到生活中活的隱喻帶來的文化啟示與能量,民間的深層,有一條文明互鑒互融的寬路。

《玉米林》(局部) 喬曉光 180×900cm 1990年

藝術中國:在您看來人類文明的曲線該怎麼畫?它是一直向前的,還是一種迴圈往復中的遞進?您的藝術在不斷地往前走,但它吸收了過去被我們認為是落後的或者是忽視不見的東西。

喬曉光:1996年我到了央美在巴黎的畫室,做了半年的藝術考察,明顯地感受到85美術新潮,其實更多的是一種對博物館遺産的借鑒和模倣。除去在巴黎各類藝術博物館及藝術學院的考察,還看了許多巴黎比較前衛的現代畫廊和著名的教堂建築。後來我更多地融入到了法國當地人的生活,我給幼兒園的孩子們及小學校的學生上剪紙課,和年輕的法國大學生交流,也和在法國的非洲人、阿拉伯人接觸,參加他們舉辦的家庭聚會。同時在歐洲一些國家和北非遊歷。

我們居住的藝術城就在塞納河邊,河對岸是巴黎聖母院,河邊還有一個羅丹做雕塑的工作室。在巴黎我們去了印象派大師們畫過的許多地方。在蒙馬特高地,就像一個劇場——演員不在了,舞臺道具還紋絲不動地擺在那兒,廣場及咖啡館依舊是人來人往,只是換了人間。 當這些藝術史的人物成為故事以後,人們把它變成了一種城市中的文化消費,成為遊人與藝術家的朝聖之地。我們去了梵谷的畫室,去了他畫過的麥田,風和日麗中的麥田似乎原型在梵谷的畫裏。在梵谷和他弟弟提奧的墓地,我們給梵谷和提奧點上了中華煙,向這對偉大的兄弟致敬。但愛喝苦艾酒的梵谷會喜歡中華煙的香味嗎?但我相信他會喜歡中國的民間藝術。在楓丹白露,我們看到米勒半務農、半畫畫的居住與畫室環境,開始理解樸素與苦難中的宗教之光。

《卡農之羊》 喬曉光 97×90cm 2021年9月

對西方文化的考察,打開了我批判性的視野,藝術史其實也是一個時間中變化的歷史,人類本來不存在一個必然的藝術史,就像我們今天沒有一本真正的民族美術史一樣,但民族藝術千百年來一直是一種存在的事實。所以,那些已經寫成的歷史書,它們也不是金科玉律。國外的考察和遊歷,打破了我對書本的崇拜。好的藝術史圖書像火把,會引導你靠近事實。

藝術中國:具體到您的“音樂”系列,是怎樣的契機讓您開始了對音樂的表現?因為音樂本身是抽象的,甚至是極簡與極致的,很難再去進行視覺轉化。

喬曉光:表現音樂也是一個偶然的開始,人生有許多事情是從偶然開始的。20世紀90年代末,因為對陜北的拼布門簾和唐卡中的九宮感興趣,我開始嘗試用剪紙九宮編織的觀念與方式來創作作品。民間美術的樸素不僅是一種質樸簡約的審美風格,民間的手藝思維中也包含著方法。當時自己反思,經緯編織這種簡約的方式能傳達豐富的感覺資訊嗎?在編織類的剪紙中我開始嘗試融入自己多樣豐富的感覺資訊,有對建築和城市的感覺,對埃及金字塔和薩爾斯堡鹽河的感覺,有對四季景色的感覺,還有對音樂的感覺。為了實驗九宮編織的資訊承載力,我在實踐“無所不剪(編)”的創作理念,音樂正是在這樣一種理念中開始成為一種母題的。編織音樂的作品是在聲音的聆聽中工作的,這不僅是母題的重演,也是對身體的喚醒,經緯線的粗細平直,九宮色塊的錯落變化正是靠身體的感覺判斷製作的。

《草原長調》喬曉光 52×133cm 2006年

2006年在北京舉辦了《心靈紙本—北京•赫爾辛基•喬曉光紙上作品展》,其中有部分作品是表現音樂的,有西貝柳斯的《黃泉天鵝》、莫扎特的奏鳴曲和《魔笛》、穆索爾斯基的《圖畫展覽會》、巴赫的卡儂、蒙古族的草原長調和西部歌謠等。展覽的展廳還安排了與作品相同的音樂播放。2008年在芬蘭舉辦的《卡萊瓦拉》剪紙藝術展中,我創作了西貝柳斯的《芬蘭頌》,這首象徵著芬蘭獨立的音樂,使我感受一種來自民族與自然的精神力量。我用芬蘭的國旗結構和色調,編織了與聲音對應的一種精神的翱翔之感。

由剪紙的九宮式編織的音樂作品,我發現了身體與聲音的即興關聯,也發現自己對某些音樂作品的感覺和對聲音的衝動。從剪紙到水墨的音樂表現,是一個自然而然的過程,我開始用身體對聲音的的感覺與感受繪畫,開始打破九宮,回到身體對聲音更加即興的“抒寫”與“塗鴉”,然後讓圖式不斷在聲音的聆聽中發展與昇華。這個創作過程也是一種身心的內在感知過程,當我們不把客觀現實的視覺母本作為參照時,心靈的母本會依稀閃現。人生的經歷有限,但每個人的心理閱歷卻是無限的,生命自然的神性與寬闊和層次不只在看到眼中的事物,心靈的疆域更加遼闊。音樂在打開身心的內向之門。

《芬蘭頌》喬曉光 125×190cm 2008年

藝術中國:您的剪紙音樂實踐以九宮編織的方式承載音樂的資訊,用抽象而又秩序的九宮格式的變化去對位音樂帶來的結構變化。您提到“身體對聲音的即興”的方法很有意思,即興是一種“自由”狀態,“約束”即興的又是什麼?

喬曉光:我畫音樂用的是類似“書寫”的方法,“書寫”是即興和自由的,約束書寫的是隱喻帶來的控制。即興是對聲音的回應,隱喻則是一種積累。

在貴州黎平的侗族鄉村,正在下田幹活的女人被召集到田頭,腿上的泥未幹,她們開口即興唱起侗族大歌,合聲動人的和諧。在鄉村研究侗族大歌的荷蘭人不理解,沒有定音器與管風琴,她們即興的合聲是如此動聽,這可是巴赫時代音樂的專業水準。其實生活中民族藝術傳統中包含著豐富的藝術即興傳統,舞蹈戲曲中有即興表演,民歌與史詩中有即興歌唱,剪紙蠟柒和許多手工藝製作,即興的因素融在了過程中的許多環節。約束民間藝術即興的是文化的“程式”與“形制”,這是民間生活中的文化信仰與生活功能需求決定的,但今天許多年輕一代非遺傳承人在突破這些,去發展個性化的新“程式”,這同樣是因為文化信仰的淡化與生活需求的改變的影響。

《月光曲》 喬曉光 70×137cm 2015年

藝術中國:在您的“音樂”系列中,同樣是用水墨材料,但表現梁祝和西方音樂的時候方法是不一樣的,這是為什麼?

喬曉光:沒有仔細想,更多是跟著音樂走,有時在畫室反覆聽喜歡的音樂,也會了解音樂的創作背景及思想,還有一些音樂常識性的東西。《梁祝》有一些啟示值得深思,《梁祝》音樂的成功,一方面是音樂本身的魅力與感動,同時,還有音樂中故事母題在日常生活中的普及與深入人心。從傳播學角度講,普通人對《梁祝》音樂的欣賞已經有了故事母題了解的預設心理,音樂的戲劇性線索與故事母題結構是吻合的。通常講越是民族的越是世界的,但《梁祝》音樂的成功更多是跨文化背景下多元音樂傳統方式的融合,所以,越是融合的同樣越是世界的。《梁祝》音樂為向世界的傳播創造了範本與可能,但是口傳的梁祝方言故事和越劇版的梁祝是很難跨文化傳播的。

《蝶戀》喬曉光 137×68.5cm 紙本水墨 2009年

《梁祝》是特別有民族意味而又有現代性的樂曲,提供了“民族化”的案例和方法,提供了跨文化融合的實踐個案。《梁祝》小提琴協奏曲把這個古老的愛情傳説在現代生活語境中又得到廣泛的傳播。《梁祝》的音樂敘事有很強的帶入感,其旋律喚醒了我對傳統的許多意象,如江南的白墻青瓦、崑曲的水袖、夜河中的月影、民間柔美的花草紋樣與蝴蝶紋樣等。音樂中小提琴獨奏的部分像北魏時期嘉峪關畫像磚上淩厲的刻劃線,一種在時間中刻骨銘心地遊走與銘寫。梁祝這個淒美的愛情悲劇故事原型來自民間口傳故事,這個傳承超過千年的故事感動著一代代民眾對愛情的傾聽與想像。梁祝的故事也流傳到一些亞洲國家,今天在日本,仍然有藝術家和普通人為梁祝的故事而狂熱。

《蝶的慢板》 喬曉光 90×96.5cm 2019年

《梁祝》音樂採用了西方音樂的奏鳴曲式結構,但是展開部與再現部的音樂敘事是典型的民間敘事,“化蝶”表現了一種“死亡與轉生的詩意”。《梁祝》創作者何佔豪先生介紹,音樂創作時擷取了越劇的唱腔旋律,演奏方式採用了中國戲曲慣用的“緊拉(打)慢唱”的節奏方式。這樣的處理增強了中國式的敘事風格,是《梁祝》民族特色的地方,也是被民眾接受的內在因素之一。音樂的欣賞也關聯著受眾群體的語言習慣,語言背後是思維對音樂的接受習慣。傳統生活中有廟的地方就有戲臺,戲曲是敬神的也是娛人的。西方的教堂裏同樣有音樂,宗教音樂也是歐洲藝術音樂的源頭。“音樂水墨”的即興,不僅從身體開始,也從不同文明背景中音樂的文化理解開始。

源自民間音樂的靈感進行創作,這也是西方音樂家常用的手法。巴赫的音樂即借鑒繼承了德國民族民間音樂的傳統,柴可未斯基的許多音樂創作直接來自俄羅斯民歌,北歐的格列格的音樂有很強的民族性。音樂也是時代與民族“心聲”與“心態”的一個體現,像阿炳的《二泉映月》、冼星海的《黃河大合唱》都是民族生存的“心聲”。

《蝶曲》 喬曉光 42.5×97cm 2021年9月

在南方園林中太湖石的身上,我似乎看到了阿炳的身影,在無錫的阿炳故居,這個盛滿了苦難的老屋,今天看起來更像一個有童話故事傳説的地方。我畫了許多“石頭”去表現我對苦難與深情的“二泉映月”的感覺,就像我反覆的“書寫”蝴蝶,去幻化《梁祝》的詩意一樣。

西方的古典音樂有著自己的歷史文脈,中世紀寺院裏的僧侶們的“七藝”課程中就有音樂。哥特時代的復調音樂和那個時代的建築與繪畫構成了空間的神聖感。文藝復興至巴洛克時期、古典主義時期,音樂在大時代的變革發展中不斷昇華出豐富的人文主義精神和多彩的藝術內涵。我畫的西方音樂,大多是古典時期的作品,也有“印象主義”音樂德彪西的作品,他的音樂也汲取了東方文化與音樂的靈感,我畫了德彪西的《大海》,在一個畫面上表現大海不同時間的面相,還有他的《版畫集》、《月光》,這些音樂給我的感覺是明亮、清晰與時間旋律的秩序,我不會追求“混沌”。

《長吉祥》 喬曉光 34×137cm 2020年2月

藝術中國:您的音樂系列的作品有很大比重表現的是西方的古典音樂,它們和康定斯基的作品不同,具體的不同在哪呢?

喬曉光:康定斯基是我非常喜歡的一個藝術家,85美術新潮的時候,我們開始了解他的點線面理論。康定斯基反對把美術、音樂過度地分開。實際上康定斯基不僅是一個美術家,也是一個熟悉音樂、能從事鋼琴演奏的藝術家。他對俄羅斯民間藝術的理解也非常深刻,在創作當中融入了東正教帶來的宗教情感。康定斯基的抽象藝術更多的是西方幾何學傳統背景,他的藝術即興中有很強的理性色彩。

今天我來畫音樂的時候,更多的是水墨的傳統,是線性的,大的文明的背景和環境不一樣,我接受的教育和古代藝術的影響不一樣,這是潛移默化的,當然還有生活與藝術實踐中形成的思維方式。應當説我們年輕時即接受了康定斯基點線面藝術觀念的影響,我的“音樂水墨”實踐有幾何思維的意識,但更多是一種“混沌”性。

《太陽的傳説》喬曉光 34.5×137cm 2020年3月

藝術中國:所以這個過程包含有多種因素,從年輕時對現代性的追尋,到多年的田野考察、向民間藝術的學習,還有對於文明和生活關係的理解……我們無法從一個簡單的橫切面上來評判您的音樂系列作品,它其實是一種多面交織的結果。

喬曉光:剪紙的創作使我逐漸適應心和手的實踐方式,在大學時的學習主要是學院造型的視覺訓練,色彩也是強調的冷暖對比的補色規律。但當我進行剪紙創作的時候,開始把手和心的感應連接起來。眼睛是身體與外界溝通的一個通道,它不是視覺的尺度,而是接受資訊的器官。剪紙的實踐使我發現手比眼睛離心更近,手直接傳達的是內心裏的東西,這對我來説是一個重要的發現。什麼是即興?就是當下別無其他的一種選擇。但即興並不是隨心隨意的,它也是內心長時間信念下的專注與追求。

《歡樂頌》 喬曉光 134×97cm 2021年9月

藝術中國:音樂系列是一個即興的純粹的精神呈現,在您的創作中是一個非常特別的存在嗎?

喬曉光:在我的創作中什麼樣的題材內容不重要,它們是平等的。

對我來説,藝術實踐是一個不斷發現的過程,不是發現權威和規律,是發現內心的事實與價值。兒童繪畫和民間藝術打消了我對文字與書本的崇拜,它使我回到生活。民間藝術有自身的語言和規律,生活中的民間藝術保持著人類許多很珍貴的東西。因此,非物質文化遺産被聯合國教科文組織作為人類文化多樣性可持續發展的一個根基和源泉,中國作為世界上擁有世界非遺名錄最多的國家,我們不能讓非遺僅成為學院的一種學術材料和研究佐證,而應該用學院和全社會的智慧為非遺的可持續繼做出貢獻,讓文明的活態性延續下去。

《版畫集印象》 喬曉光 118.5×85cm 2021年9月

藝術中國:在我看來,您的探索之路的最大啟示不是哪個系列或作品,而是您對於藝術本身的姿態。田野考察與研究是作為您藝術創作的一種思想滋養,為了求知而躬身力行幾十年,在今天是特別缺少的。

喬曉光:我自己談不上什麼貢獻,只是堅持了一種有信念的實踐。今天中國正在從古老的農耕文明轉向現代工業文明,這是一個前所未有的變革時代。從“鄉土中國”轉向一個“現代中國”,我對源自本土精神的現代性追求一直是堅信不疑的。從85新潮開始選擇民間藝術的學習之路,走過了30多年路程,鄉村也在時代變遷中發生著前所未有的變化。現代性應該是一代人的覺醒和生存信念的建立,不是某幾個人或一種“出奇制勝”的藝術就可以解決的問題。從本土的民間藝術中尋找適合於時代發展的現代性,傳統同樣蘊含著生機。

當我們回到生存面對未來的時候,身邊的東西就不是一個選擇的問題,你只有接納。無論是阻力、壓力,甚至可能是恐懼,都得接納。所以生存很簡單,面對時間,只能往前,沒有退路。

《動物狂歡節•水族館》之二 喬曉光 97×89cm 2022年1月

藝術中國:您年輕的時候也用油畫畫過玉米地,最後自然而然地選擇了水墨這種方式,是否藝術創作用本民族最接近本源的方式去表達,是更自然的,而且是能量更大的?

喬曉光:藝術的種類與方式沒有高低,在於個人興趣的選擇。任何一套藝術的體系都會改變和塑造身體的狀態,比方説你學習中國古代的傳統山水,黃公望、董其昌、龔賢及四王⋯⋯傳統的技術動作與工具思維都會變成身體的潛意識。我們學習傳統,但沒有必要把身體變成無數種過去的潛能。保持身體的清新和敏感,以及身體與精神的統一,是藝術家最難保持也是最可貴的品質之一。

大家可能認為我的油畫《玉米地》系列是學後印象派,其實我的“玉米地”更多地受兒童畫和民間木版年畫影響的結果,不完全是印象派的影響。對民間藝術和兒童思維的理解,我開始來實現心和手的實踐與統一,這也是我實踐的現代性。網際網路時代的資訊革命,在不斷延伸出許多更前沿的現代性,當代藝術正是在這種不斷變化創新的現代性之中尋找落地生存的可能。

喬曉光帶領團隊經過長達16年的田野調查及3年的圖書編撰與審校工作,最終完成了中國少數民族村社剪紙傳統的調查研究,並出版八卷本《村寨裏的紙文明》

藝術中國:2013年,您在今日美術館的展覽中創作了一條龍,為什麼用了DNA雙螺旋結構表現身體?

喬曉光:當時是跟丹麥的藝術家凱倫•碧特•維樂來做一個剪紙的世界巡迴展覽,主題是《紙的對話——龍和我們的故事》,因為西方有龍,東方也有龍,我們就以此為主題做一個展覽。但是西方的龍和我們的龍不是一個系統,西方的龍來自於海洋,帶著翅膀,代表邪惡,美術史中有很多英雄屠龍的畫面。中國的龍是帝王的、百姓的、節日的,也是村寨的保護神。龍是很多動物的複合體,一個隱喻的複合體。

《紙的對話·龍和我們的故事》在美國西雅圖北歐博物館巡迴展出現場(2022年2月)

龍在中國的歷史有近8000年的歷史了,龍的工藝媒介材料包括石、綠松石、玉器、青銅器、陶瓷、雕刻、織物、刺繡、剪紙……太多了。跟北歐藝術家對話,我的第一個想法就是要創造一條屬於今天的龍,怎麼創造?龍作為一種文明的符號,其活態性給了我啟發,雖然帝王將相的時代過去了,但是老百姓仍然舞龍、耍龍,民俗中有火龍、草龍、醉龍、板凳龍……不同的地方,不同的民族文化背景,孕育了不同的民間藝術之龍。

《紙的對話·龍和我們的故事》在美國西雅圖北歐博物館巡迴展出現場(2022年2月)

經久不衰的龍文明,人民在傳遞著文化香火。民眾生活中龍的信仰還活著,龍的敬神娛人的儀式還活著,龍的藝術譜係還活著。我想到了DNA的雙螺旋基因鏈,這是全世界都看的懂的人的生命符號,我用這個符號作為龍的身體,龍頭是傳統古代的形象,龍尾是鳳尾,龍鳳複合,以示吉祥。龍的色彩採用了彩虹的七色色標,代表今天這個龍的騰飛時代。剪紙採用了“一紙兩面”的圖像觀,一面是魚,一面是龍,表達了宋代成語“魚龍變化”的時間隱喻。這個創作激活了我對傳統的重新思考,面對未來,人的文化信仰是文化可持續的內驅力,龍文化的傳承依然要依靠人對它的敬重和認同,這也是對自身與民族的敬重與認同。

《骷髏之舞》之一 喬曉光 123×123cm 2022年1月

藝術中國:畫家專門去表現音樂系列的不多,音樂很抽象,再去轉化非常難,這要談到您剛才説的“聯覺”現象。

喬曉光:畫家中喜歡音樂的很多,藝術都是相通的,但專門畫音樂的畫家不是很多,夏加爾喜歡音樂,童年時練過小提琴,他的畫中常出現拉琴的人物和小提琴。克裏姆特非常喜歡音樂,他畫過《鋼琴旁的舒伯特》,畫過《貝多芬飾帶》,這幅長達30多米的巨幅作品,即是對貝多芬《第九交響曲》的視覺詮釋。

《骷髏之舞》 之二 喬曉光 97×90公分 2022年2月

我的音樂水墨完全來自於聲音,我形容自己的工作是——打開聲音,我的圖像即是從聲音中感覺到的。一首音樂,我會通過多張變體畫來畫每次聆聽的感覺,比如聖-桑的《骷髏之舞》,我似乎也和他們一起舞了起來,我用線條記錄下來他們舞出的“符圖”。德彪西的《月光》,喚醒無數夜的記憶,但我想起挪威特隆赫姆市邊上的“Hell”小鎮,人們按英文稱它為“地獄”小鎮,我到那參加音樂節上著名剪紙大師碧特剪紙展的開幕。午夜時分的“地獄”小鎮,天地依然是明亮的。我明白了蒙克畫的夜色為什麼如此色彩斑斕。畫出夜的明亮,是我對月光的一種發現。

《六月船歌》 喬曉光 123.5×83公分 2022年2月

音樂永遠不會是屬於某一個人的,即使是貝多芬創作的。有多少種柔情就有多少種《月光奏鳴曲》,有多少種憂傷就有多少種《六月船歌》。對音樂來説,任何一種詮釋都是過程。

剛才説到的聯覺是一種心理學現象,指一種通道的刺激同時引起了另一種通道的感覺。比如一個兒童看到紅色會覺得酸,看到藍色覺得苦。有人説康定斯基的抽象畫就是“聯覺”方式創作的。有些兒童會有聯覺,很少的藝術家也會使用聯覺感知創作。目前國外對聯覺的研究並沒有完全的定論,但發現聯覺和使用隱喻的能力關聯,聯覺的感知會將不相干的觀念與想法連接在一起,聯覺對抽象能力的演化也有裨益。其實我們的民族民間藝術中就有許多“聯覺”的因素。

《圖畫展覽會》之一 喬曉光 123×116公分 2022年3月

藝術中國:不同文明之間可以互鑒,不同藝術種類之間也可以互鑒,您從聽覺的領域中創造了很多新的藝術語言。量變必然會引起一個質變,在音樂水墨的表現上,下一步會有哪些變化嗎?

喬曉光:這也是一種多元資訊時代的藝術生存。個體生命的局限性在面向末來的生存中尋找無限的可能。對音樂的喜歡,只是喜歡。音樂也是世界與人類的一個面相。西方古典音樂背後有很強的知識性、歷史性和技術性。我在不斷地與音樂的相遇中去發現自己內在需求的敘事表達,所以,對音樂敏感與即興的發現有很大偶然性,我自己並沒有“音樂水墨”這個概念,或許明天我會去畫史詩與神話。實踐的探索不會為某類主題和畫種所為。未來是什麼樣子無法預測,也不會去預設。

《圖畫展覽會》之二 喬曉光 97×90公分 2022年2月

對音樂不斷的即興實踐我會堅持,希望做一個音樂主題的水墨展覽。《梁祝》是一個很好的典範,借助本民族的音樂傳統,創作出一部可以與世界交流傳播的音樂,《梁祝》採用了西方音樂的曲式結構,也是用西方樂器來演奏的,但有中國的音樂敘事特色。我覺得民間藝術同樣也可以和世界不同文明背景的藝術結合,創造出屬於今天的中國當代藝術。

《如歌的行板》 之二 喬曉光125×97公分 2022年3月

中國古語説生死相交,在今天這樣一個前所未有的文明轉型時代,文化的生與死成為傳統走向現代的一個必經過程,傳統與現代是衝突的,也是對偶的,其中包含著相剋相生的因素。當我們把絲綢之路區域的剪紙調查報告寫完以後,內心裏真是悲喜交集,20年前,當我們開始為中國剪紙申報世界非遺名錄時,我們看到了老一輩傳承人和在生活中傳承的花樣,今天在大部分鄉村使用剪紙的習俗衰退了,許多高齡傳承人不在了,昔日的文化傳統在流變消失,20年來我們持續的田野,記錄下來許多珍貴的東西,一個時代在漸行漸遠。

《假面舞會》之一 喬曉光 89.5×96.5公分 2022年4月

100年來世界上有多少人前往絲綢之路尋寶,可是人們沒有發現剪紙。當我們完成絲路區域剪紙調查時,意識到這項傳承了千年的非物質文化遺産真的要在生活中衰退消失了,絲綢之路區域古今的剪紙文化遺存明證了中國剪紙超過千年的文化傳承,中國是世界剪紙的原鄉。剪紙作為一種中國人日常生活中千百年傳習的藝術傳統,已經深深紮根于中國人的文化思維與情感方式中,中國剪紙會有自己的未來。

《明亮的爵士》喬曉光 97×89.5公分 2022年4月

剪紙會像傳統書法一樣,隨著科舉制的廢除和辛亥革命後的時代變遷,書法成為現代社會形態中雅俗共賞的藝術傳統,而今天剪紙正在走入新世紀社會文化形態和藝術教育領域,無論是城市還是鄉村社區,剪紙依然是民眾喜聞樂見的民族藝術形式。新世紀初以來,我和不同國家的文化遺産主題合作,主要是剪紙的藝術交流,用中國剪紙講世界的故事,以跨文化融合的方式,我創作了許多表現不同國家文化遺産主題的作品。中國剪紙受到國外觀眾的普遍歡迎,剪紙潛在著巨大的文化融合能量,也有著關乎人性的文化親和力,中國剪紙會有一個更好的文化傳播的未來。(文/許柏成 本文圖片由喬曉光工作室提供)