炸場者,砸場者

紐頓的“她們來了”會讓人聯想起西班牙黃金時代畫家戈雅的《著衣的瑪哈》與《裸體的瑪哈》,這種致敬也好、傳承也罷的操作馬奈做過,畢加索也做過。

“著衣的瑪哈”(La maja vestida)&“裸體的瑪哈”(La maja desnuda),弗朗西斯科·戈雅(Francisco de Goya,1746-1828),油畫,1798年–1805年

和馬奈相似的還有一點,就是赫爾穆特·紐頓也挨罵,比馬奈被罵得更慘。無論是七八十年代,還是“進步”到九十年代、甚至如今,自風格樹立之日起,對赫爾穆特·紐頓作品物化、剝削、歧視女性的抨擊之聲就沒斷過。比如1993年紐頓與德國超模娜嘉·奧爾曼(Nadja Auermann)的這次合作,女權主義者指責這是虐待女人,動物保護主義者指責這是虐待動物,一代傳奇超模娜嘉後來在接受採訪時説:“難道看不出這是《麗達與天鵝》嗎?而且拍攝使用的當然是天鵝標本,不會以為那是真的天鵝吧!”

上圖:“麗達與天鵝”(Leda and the Swan),魯本斯(Peter Paul Rubens,1577-1640),1598–1600;下圖:赫爾穆特·紐頓,蒙特卡洛(摩納哥),1993,《Vogue》美國版

美國著名作家、評論家蘇珊·桑塔格在1970年代後期的法國對談節目中,面對面直言赫爾穆特·紐頓的作品是“厭女症”:“我對你個人沒意見,但你的作品令我很不愉快。”

紐頓瞪圓了眼睛:“可是我愛女人,勝過一切。”

“劊子手也愛他的受害者”,蘇珊·桑塔格説,“很多厭女症的男人説他們愛女人,卻用一種羞辱的方式對待她們。”

紐頓笑了笑,當場沒做更多回應。他的作品是香菜,是臭鱖魚,是滷煮與螺螄粉,愛它的人欲罷不能;厭它的人避之不及,罵他扭曲變態。鏡頭掃過之處,皆是紐頓的主場——他是來炸場子的,也是來砸場子的。

For Prada,赫爾穆特·紐頓,蒙特卡洛(摩納哥),1984

模特:辛迪·克勞馥 (Cindy Crawford),赫爾穆特·紐頓,蒙特卡洛(摩納哥),1991,《Vogue》美國版

For mario valentino,赫爾穆特·紐頓,1998

面對始終伴隨的質疑,在風暴眼中的紐頓反而置身事外一般:“我不管別人喜不喜歡,我只在乎我喜歡。”他的作品是“生活的切片”、“社會的鏡子”,是他對這個世界的理解。作為一個導演型的攝影師,紐頓説自己的拍攝對象都是經過“安排”的,如同活動在舞臺上的演員:“但是我的照片絕不是偽造的,他們反映的是我在生活中用雙眼看見的東西。”紐頓説自己是一個沒有想像力的人,所以他的“每張照片都基於現實,每個場景都來自於殘酷的現實,天天都在上演。”

欣賞他的人與厭惡他的人一樣多,不然赫爾穆特·紐頓也不會在這條路上走了那麼遠。《Vogue》是紐頓年少時的夢,後來夢想照進現實,這裡成為王者登場的最初舞臺,也是陪伴他一路打怪升級的“鐵磁”。紐頓另一個“怪奇”名場面也是由《Vogue》刊發的,他把雞肉和“珠寶大拿”寶格麗放在一起拍攝,據説品牌方看到後氣個半死。即便如此,《Vogue》美國版主編、“時尚女魔頭”安娜·溫圖爾依舊稱讚紐頓的作品是“《Vogue》最具魅力、神話般的代名詞”,紐頓則發傳真給她:“我要感謝你的勇氣,期待讀者來信”——愛看讀者來信是紐頓的一大嗜好,反饋越差,他越喜歡。

For Bulgari Jewels,赫爾穆特·紐頓,1994

電影大佬庫布裏克在準備由湯姆·克魯斯、妮可·基德曼主演的電影《大開眼界》時,曾拿著赫爾穆特·紐頓的攝影集給編劇找靈感。著名德籍服裝設計師、“老佛爺”卡爾·拉格斐則與紐頓是莫逆之交:“赫爾穆特·紐頓是個天才,因為人們一眼就能認出他的作品。”

For Chanel / 卡爾·拉格斐(Karl Lagerfeld,1933-2019),赫爾穆特·紐頓,巴黎,1983

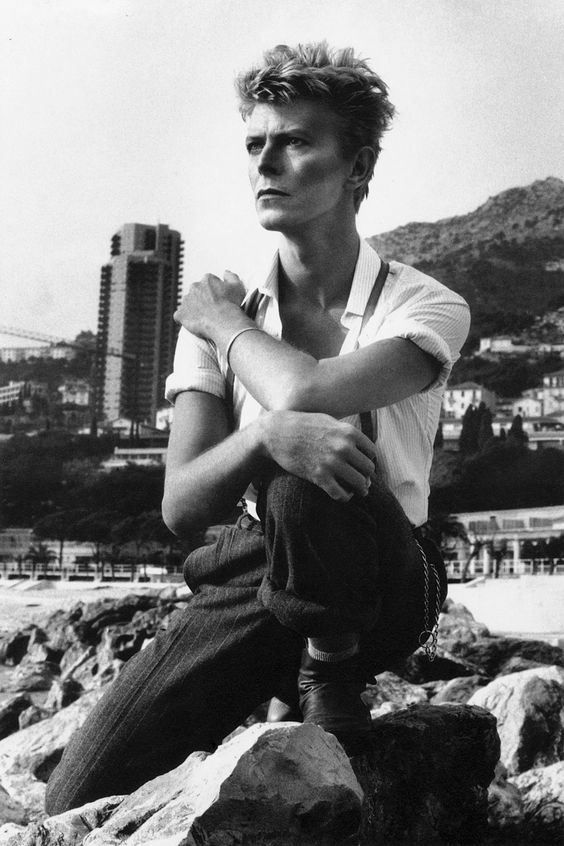

與“老佛爺”卡爾·拉格斐一樣收藏了紐頓很多作品的,還有英國巨星、“搖滾變色龍”大衛·鮑伊。紐頓為大衛·鮑伊拍攝過不少經典肖像,二人也結下了深厚友誼。

大衛·鮑伊 (David Bowie,1947-2016),赫爾穆特·紐頓,蒙特卡洛(摩納哥),1983,《名利場》

紐頓的肖像攝影同樣是頂級大師水準,他認為“肖像是一種非凡的誘惑”。

安迪·沃霍爾(Andy Warhol,1928-1987),赫爾穆特·紐頓,巴黎,1974,《Vogue男士》

奧地利演員、“茜茜公主”扮演者羅密·施奈德(Romy Schneider,1938-1982),赫爾穆特·紐頓,巴黎,1975

滾石樂隊主唱米克·賈格爾 (Mick Jagger,1943-) ,赫爾穆特·紐頓,巴黎,1978

1981年,紐頓夫婦離開巴黎,搬到南法隔壁的摩納哥公國。他們在溫暖的季節享受蒙特卡洛的陽光沙灘,天一冷就像候鳥般飛去洛杉磯過冬。與紐頓一樣以“怪奇”著稱的電影導演大衛·林奇、摩納哥王室的真·公主、“玉婆”伊麗莎白·泰勒、人間絕色莫妮卡·貝魯奇……從藝術家到政治家,從娛樂圈到音樂界,邀約赫爾穆特·紐頓拍攝肖像的各領域名人越來越多,“怪奇之王”翻山越嶺成功登頂後,開始享受放飛雲端的下一程。

“(不過)從技術上講,我並沒有太大變化“,紐頓依舊是那個喜歡泳池、夜景和強光的紐頓,“我不弄那些重型設備,開工時一個相機包就夠用了。”據他自己透露,他的設備通常只有“四個機身、五個鏡頭、一個閃燈和一個寶麗來,加起來不到 40 磅”。

美國導演大衛·林奇 (David Lynch,1946-) & 義大利演員、瑞典國寶級影后英格麗·褒曼的雙胞胎女兒之一伊莎貝拉·羅西裏尼(Isabella Rossellini,1952-),赫爾穆特·紐頓,1983

摩納哥王室公主卡羅琳(Caroline, Princess of Hanover,1957-), 赫爾穆特·紐頓,蒙特卡洛(摩納哥),1988

色盲並沒有妨礙紐頓拍攝出聲色俱全的彩色作品,雖然黑白才是他的最愛:“我拍彩色片時根本不想知道相機裏裝的是什麼膠捲。”説到底,“攝影靠的還是鏡頭後面的這個腦瓜嘛。”

伊麗莎白·泰勒(Elizabeth Taylor,1932-2011),赫爾穆特·紐頓,洛杉磯,1989,《名利場》

義大利演員莫妮卡·貝魯奇(Monica Bellucci,1964-),赫爾穆特·紐頓,左圖:蒙特卡洛,2001;右圖:ForBlumarine,尼斯(法國),1993

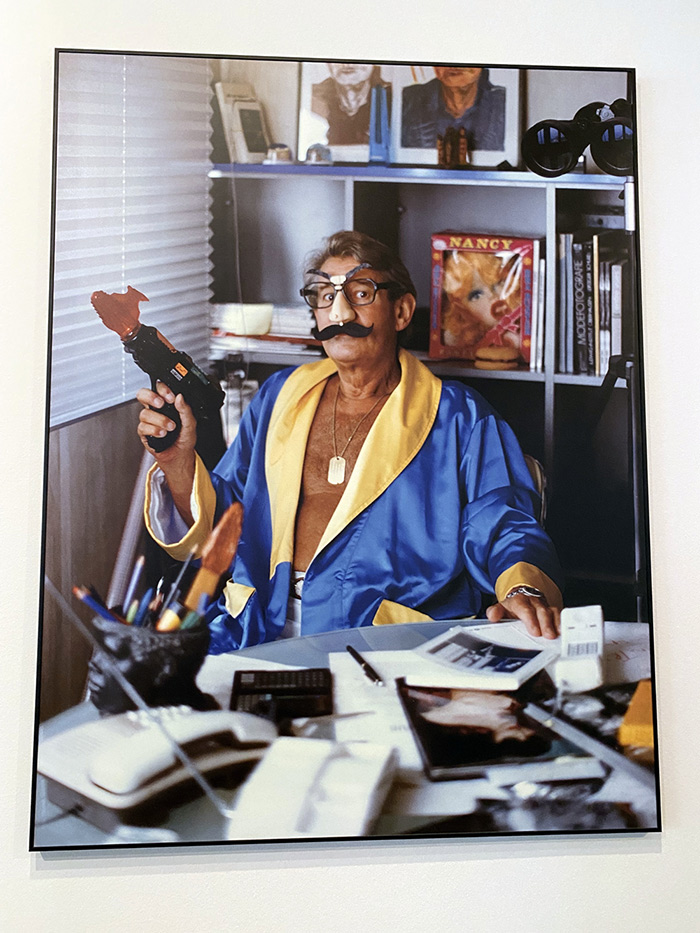

紐頓曾在1973年為西班牙大藝術家達利拍攝過肖像,十三年後,達利指定紐頓在他死前再為他拍攝一次肖像,“遺願清單”在1986年達成。三年後,達利離世。

達利(Salvador Dalí,1904-1989),赫爾穆特·紐頓,左圖:1986,《名利場》;右圖:巴黎,1973

有達利這樣在死前想讓紐頓拍照的,也有死也不想讓紐頓拍她的,這位就是與紐頓出生在柏林同區的德國超級影星瑪琳·黛德麗。赫爾穆特·紐頓非常崇拜他的老鄉女神瑪琳·黛德麗(誰又不喜歡她呢),一直在尋找拍攝她的機會。1973年,“老佛爺”卡爾·拉格斐給紐頓牽線搭橋,邀約瑪琳·黛德麗為《Vogue》美國版拍照。時年72歲的瑪琳·黛德麗在自己的住處親自開門迎接53歲的紐頓,然而拍攝中起了衝突,瑪琳·黛德麗直接將紐頓趕出家門,此後也再未見他。兩年後在夜巴黎拍攝代表作“Rue Aubriot”時,紐頓的腦海中不知有否投射瑪琳·黛德麗的經典褲裝造型。

左圖:瑪琳·黛德麗(Marlene Dietrich,1901-1992),美國攝影大師阿爾弗雷德·艾森施泰特 (Alfred Eisenstaedt,1898-1995)拍攝于1928年;右圖:赫爾穆特·紐頓,巴黎,1975

紐頓與瑪琳·黛德麗的故事並未就此中止,在被女神趕出家門的十年後,1983年,紐頓接到為電影《曝光》(Exposed)拍攝宣傳照的工作邀約。拍攝對像是該片女主德國演員娜塔莎·金斯基,被譽為1980年代“歐洲影壇第一美女”,紐頓讓她抱著一個擺出抽煙姿勢的人偶娃娃拍照,並説這個娃娃是瑪琳·黛德麗……是的,紐頓有一個被他視作瑪琳·黛德麗的人偶娃娃,抨擊他有戀物癖的讀者來信這一期想必會非常多。

娜塔莎·金斯基(Nastassja Kinski,1961-)與瑪琳·黛德麗娃娃,赫爾穆特·紐頓,1983,《花花公子》

娜塔莎·金斯基據説後悔參與了這場“有史以來最怪異宣傳”的拍攝,但同為演員的夏洛特·蘭普林卻很懷念年輕時作為模特與紐頓合作的時光。對這位柏林電影節及威尼斯電影節雙料影后來説,紐頓在1970年代的拍攝是令人深思的:“這個世界需要挑釁者,因為他能激發思考和各種對話。”夏洛特·蘭普林大概會對法國評論家羅蘭·巴特探討攝影的著作《明室》中的言論有所共鳴:“事實上,攝影確是具有破壞性的,但不因會嚇駭人,惹人嫌或是傷人,而是因它陷入冥想中。”

夏洛特·蘭普林(Charlotte Rampling,1946年-),赫爾穆特·紐頓,巴黎,1973

赫爾穆特·紐頓的妻子瓊·紐頓也為夏洛特·蘭普林拍出過著名的肖像作品,在丈夫1971年突發心臟病後,瓊在丈夫的指導下拿起了相機,代替他完成了一些拍攝工作。瓊的攝影才華使她逐漸成長為一名優秀的攝影師,優秀到赫爾穆特認為她不應被“紐頓”之名覆蓋光芒。於是,瓊·紐頓找了張地圖往澳大利亞的方向盲戳大頭針,針戳中了地名“愛麗斯泉”(Alice Springs),瓊·紐頓便選了“艾麗斯·斯普林斯”作為化名。1974年,艾麗斯·斯普林斯的攝影作品已經出現在《ELLE》的封面上了。

左圖:夏洛特·蘭普林肖像,艾麗斯·斯普林斯(Alice Springs,即瓊·紐頓),巴黎,1986年;右圖:夏洛特·蘭普林獲得柏林電影節最佳女主角的電影《45週年》海報

被嫌(寵)棄(壞)的一生

以如此十八禁的手法拍了這麼多美女,“怪奇之王”是不是很風流?

赫爾穆特·紐頓當然是風流的——大江東去浪淘盡的那種風流。

“任何説自己沒有偷窺癖的攝影師,他不是個蠢蛋就是個謊話精。”浸淫在批評聲中不常回嘴的紐頓曾直接抱怨過:“這個社會病了,總是起一些奇怪的標題,説我拍攝裸體照片。”在紐頓的字典裏,藝術才是“下流字眼”:“攝影裏有兩個臟詞兒,一個是「藝術」,一個是「品位」。”

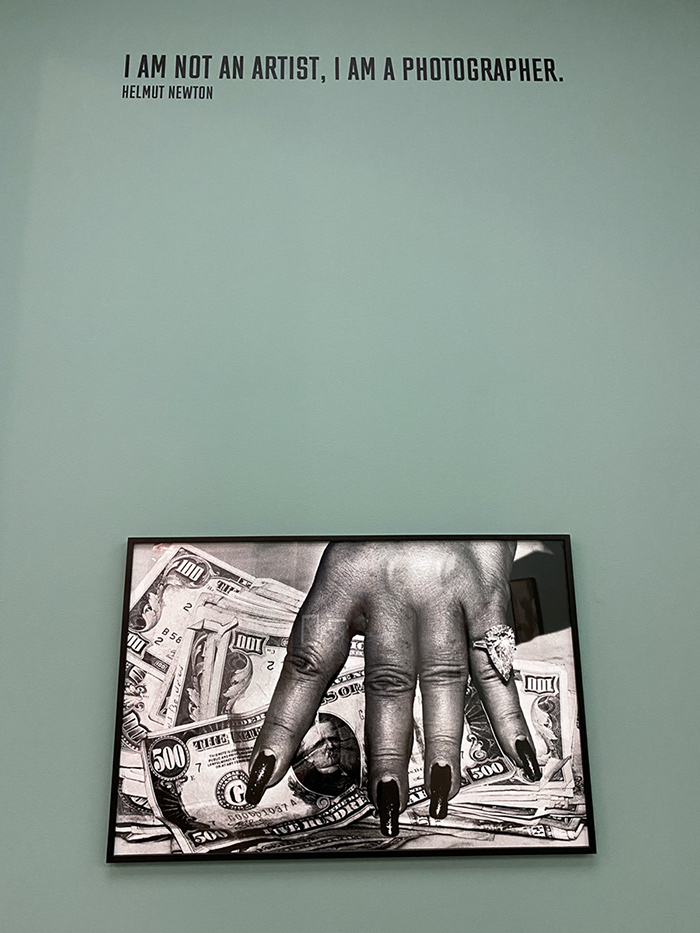

“我,作為一個人像攝影師,就是要去引誘、逗趣和娛樂。”紐頓定位自己是一個攝影師,而非藝術家:“有些人的攝影是藝術,但我的不是。如果我的攝影作品出現在畫廊或博物館裏,那麼好吧沒問題——但這不是我搞攝影的初衷。”品牌方揮金出錢,紐頓出工賺錢:“我只是一個雇傭兵(a gun for hire)。”

紐頓回顧展現場:“我不是藝術家,我是攝影師”,攝/李莞潸

曾有一度,紐頓不愛在美國拍攝作品:“(他們説)我不能拍美國女人,不能拍她們喝酒抽煙,什麼都不能拍——不能讓美國公眾看到這些。在新聞裏總是要打碼處理,要打一些杠杠遮住人體。這個社會不允許這樣東西出現在新聞裏,真是有大病(It's Sick)。”紐頓顯然對美國的審查制度有不少意見:“政治正確這個詞一直讓我感到震驚,它讓我想起喬治·奧威爾的思想警察。”

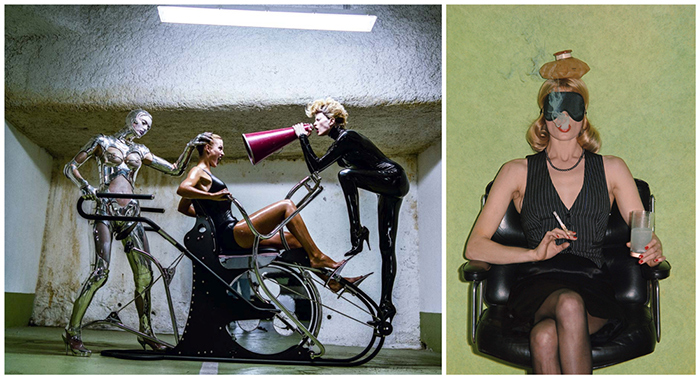

赫爾穆特·紐頓,左圖:ThierryMuglerFashion,蒙特卡洛(摩納哥),1995,《Vogue》美國版;右圖:1973

瓊不僅是赫爾穆特的精神伴侶,也是他的工作拍檔:“我從開始認識他時,他就在拍攝女性,這一點從來沒變過。唯一一次我開始有點擔心他,是他開始拍花,而且大多拍的是死花。”

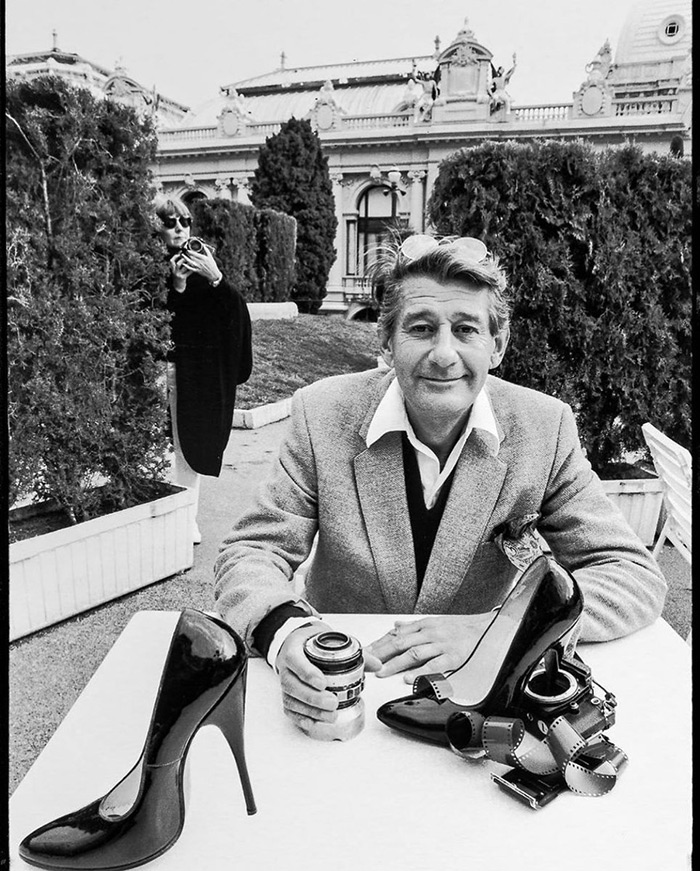

瓊·紐頓拍攝的工作中的赫爾穆特·紐頓,蒙特卡洛(摩納哥),1997

瓊與赫爾穆特曾舉辦二人展覽“我們與他們”(Us and Them),德國科隆,2000年 ©德新社dpa

當有人抨擊赫爾穆特歧視女性時,瓊堅定地站在丈夫這邊:“他是一個絕對的女性崇拜者,從小時候就如此,他喜愛女性,從來無意侮辱她們。”紐頓對於他身邊能有瓊的陪伴感到“非常自豪”:“我很幸運自己的藝術總監是瓊,事實證明這至關重要——看這一切多成功!”

自拍,艾麗斯·斯普林斯(即瓊·紐頓),好萊塢,1991

在瓊的眼中,這個可愛的小老頭就是一個調皮搗蛋的孩子。紐頓夫婦並無子女,瓊對待赫爾穆特確實像對待孩子一樣。於是,赫爾穆特和他媽媽一樣命好,被另一半寵得“不像樣”。

瓊拍攝的赫爾穆特

紐頓夫婦

瓊拍攝的赫爾穆特,好萊塢,1996

寵得有多“不像樣”呢?有一次,赫爾穆特與美國超模辛迪·克勞馥合作拍攝外景,休息間隙有路人小哥哥上前詢問能否與名模合影,紐頓一聽,這事能辦,開口也不跟人家客氣:“合影可以,你出多少錢?”

“……五百?”

“好,就五百!掏錢。”

“我們有兩個人行嗎?”

“可以,兩個五百。”

“外快”賺到手(真的當場收錢了),赫爾穆特·紐頓完全沒個早已名利雙收的大攝影師的樣子,扭頭就扯著嗓子找辛迪·克勞馥:“辛迪?辛迪!過來拍張照片啦!”

紐頓親自為路人小哥哥拍下了價格不菲的合影照,辛迪·克勞馥非常配合地把手搭在路人小哥哥的肩上,還不忘衝小哥哥低語:“你造嗎?想請動紐頓老先生拍張照片那可是老貴了。”

辛迪·克勞馥(Cindy Crawford,1966-), 赫爾穆特·紐頓,摩納哥,1991,《Vogue》

這個強力圈粉的片段“鐵證如山”,就在瓊·紐頓拍攝的紀錄片《Helmut by June》中。1970年代初,瓊買了一台錄影機送給赫爾穆特,然而丈夫對攝影機並不感興趣,攝影機就被瓊留下自用,從此開始記錄赫爾穆特的工作場景。在另一個名場面中,剛剛完成一次拍攝工作的赫爾穆特帶著一臉“放學啦”的神情衝到瓊的鏡頭前,悄悄對著錄影機説:“我又掙了一萬美元,可以給我的瓊買更多的鑽石啦!”看來在這段感情中,瓊對赫爾穆特並非單向寵溺,紐頓夫婦那可是雙向奔赴的。

現在回過頭再來看求婚時紐頓對瓊説的那兩句話,哭窮的那句已然破滅了,紐頓早賺夠了給瓊瓊買無數大鑽石的錢。至於那句“攝影是我的最愛,第二才是你”,細想感覺也是存疑。

紐頓夫婦,馬克·阿比特(Mark Arbeit),威尼斯,1984

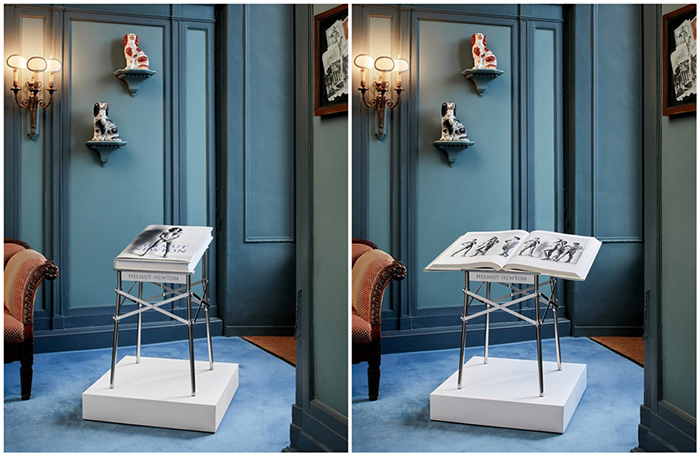

1999年,德國科隆出版藝術書籍的塔森出版社推出赫爾穆特·紐頓攝影集《相撲》(SUMO),限量一萬本,售價約1500美元。

1999年,紐頓夫婦在塔森出版社前合影

書如其名,“相撲”是實打實的重量級,重約35公斤的體型甚至配有一個由知名設計師特別打造的專屬支架以作支撐。在2000年8月柏林的一場拍賣會上,一本80余位被拍攝名人聯合簽名版本的“相撲”以43萬美元的價格售出,讓紐頓的這本著作成為20世紀不僅是最大、也是最昂貴的書籍。

赫爾穆特·紐頓攝影集《相撲》(SUMO) ©塔森出版社

自12歲拿起相機起,紐頓拍了一輩子照片。“他們(現在仍)時常邀約我拍攝,不過我説算了吧,像我這樣的老傢夥不該從需要曝光的年輕攝影師那裏搶版面了。”話雖這麼講,但就算到了“七老八十”的退休年紀,紐頓仍在持續輸出。

赫爾穆特·紐頓,左圖:1999,《Vogue》義大利版;右圖:蒙特卡洛(摩納哥),2000,Yellow Press

2003年,赫爾穆特與瓊在他的故鄉柏林著手成立赫爾穆特·紐頓基金會(Helmut Newton Foundation)。數月後的2004年1月23日,赫爾穆特在洛杉磯駕車時突發心臟病遭遇車禍,送往醫院後未能搶救過來。臨終前,瓊為自己和赫爾穆特拍下了最後一張闔影,她説:“他看起來很漂亮。”

赫爾穆特·紐頓基金會在他離世後不久在柏林正式成立,“怪奇之王”的攝影遺産留在了隸屬於德國國家博物館的攝影博物館裏。這座新古典主義建築于1909年建成,當時被用作高級軍官的俱樂部,末代德意志皇帝威廉二世(Wilhelm II,1859-1941)曾下榻於此。赫爾穆特·紐頓生前很喜歡威廉二世説過的一句話:“更多敵人,更多榮耀”,這句話也適用於他自己。

赫爾穆特·紐頓的大型回顧展就在這座樓中,一進大門就是與“她們來了”同期創作的“Big Nude”系列,這組視覺衝擊力極強的迎賓之作直抒胸臆,是紐頓對你開的第一槍。看完整個展覽後如果感到口乾舌燥老鹿亂撞,出門坐地鐵半小時,就能抵達柏林市中心一家以紐頓命名的酒吧,點上一杯“Big Nude”雞尾酒可以説是個不錯的選擇。

赫爾穆特·紐頓回顧展所在地柏林攝影博物館,攝/李莞潸

回顧展在攝影博物館的二樓,一樓則依照瓊·紐頓的想法佈置,向公眾展示“怪奇之王”的日常生活。那裏有赫爾穆特的相機、鍾愛的套裝、收集的娃娃,還有一輛與“怪奇之王”非常般配的末日廢土風改裝私家車(像是剛從電影《瘋狂的麥克斯》片場開出來的),甚至復原了紐頓在摩納哥的工作室。

復原的工作室旁邊立著一個赫爾穆特·紐頓等身人形立牌,乍一看像是活的,仿佛下一秒就會向你伸手:“五百,掏錢。”

我們還沒去紐頓酒吧喝過“Big Nude”雞尾酒,但沒想到我們在柏林的住處離赫爾穆特·紐頓的故居只隔了幾條街。這棟樓的入口處挂了一個銘牌,上面寫著“赫爾穆特·紐頓,世界最著名的攝影師之一”。

赫爾穆特·紐頓兒時柏林故居的今日街景,攝/李莞潸

我們經常跑步的大公園是紐頓小時候幾乎每天都去的地方,晚年時他重返這裡,對著為他拍紀錄片的鏡頭講起自己六歲時的故事:有一天他蹬著木質的小踏板車從小土坡上往下衝,與一個漂亮小姑娘擦身而過;扭頭看小美女時,車失控了,小紐頓連人帶車一頭扎進了路邊的矮圍欄裏,摔壞了手腕,大哭著回了家——赫爾穆特·紐頓嘆了口氣結案陳詞道:“我不應該看女孩的。”

上圖:童年時與父母在公園的赫爾穆特·紐頓;下圖:公園今日景色,攝/李莞潸

赫爾穆特·紐頓的安眠之處離公園也不遠,他的墓碑被設計成了一台相機的樣子。2004年下葬時,瓊在墓室裏放了他的相機陪伴他。此後,瓊在摩納哥他們的家中度過余生。2021年,赫爾穆特與他分離17年的瓊瓊再次相聚,他此生最愛的相機和妻子都在他身邊了。

紐頓夫婦之墓,柏林弗裏德瑙墓園,攝/李莞潸

赫爾穆特·紐頓的一生是在“嫌棄”與“寵壞”的交織下度過的,拋開為他帶來巨大成功與巨大非議的攝影事業不説,少時,他的祖國拋棄了他,當他2004年安葬時,柏林市長與時任德國總理的格哈特·施羅德都來參加了他的葬禮。

説到葬禮,“怪奇之王”不愧是爭議頂流,連下葬都能話題十足——紐頓和把他轟出家門的瑪琳•黛德麗的連續劇仍在後續:這對“冤家”不僅葬在了同一個墓園,甚至就在同一排!當出席葬禮的“老佛爺”卡爾·拉格斐看到紐頓與瑪琳•黛德麗成為了鄰居時,下巴也是一時沒合攏:希望他們現在已經和解了吧。

紐頓夫婦之墓,柏林弗裏德瑙墓園,攝/李莞潸

在最初決定走上攝影之路時,赫爾穆特的父親曾“警告”他:“你最終會掉進陰溝裏的。”暮年回首因攝影而被“嫌棄”的一生,紐頓最終回應父親的話是:“我很高興我離陰溝不遠,我喜歡那裏。”

赫爾穆特·紐頓認為,如果遺忘那些痛苦的經歷,就不會有“壞照片”出現,但人人都會記得一張“壞照片”。所以,去直面痛苦,然後拍一張好的“壞照片”出來。

你也許討厭赫爾穆特·紐頓的作品,或者談不上喜歡,但不可否認,你和瑪琳•黛德麗一樣,也一定記住了他那些「沒品位」的“壞照片”。(作者:李莞潸,本文配圖除標注外,攝影師作品版權均來自©赫爾穆特·紐頓基金會Helmut Newton Estate)