先來看幾張時尚攝影作品,猜猜它們拍攝的年份。

它們拍攝于1960至1970年代,距今已半個世紀——放在當時看是前衛,放在今天看亦不過時。掌鏡者是在攝影界留下不可磨滅印記的德裔澳大利亞攝影大師赫爾穆特·紐頓(Helmut Newton,1920-2004),這個自身是藍色盲的攝影師為時尚攝影打開了另一片領空。作為一個時代性的開創者,紐頓鏡頭中挑釁的女性形象重塑了時尚攝影的規則,如同揉捏了幻想的散文,權力、慾望、社會關係在超現實主義的氤氳中捲起“亂花漸欲迷人眼”的巨浪。

為紀念赫爾穆特·紐頓誕辰百年,因疫情而推遲的大型回顧展“赫爾穆特·紐頓:遺産”終於在他的故鄉德國柏林亮相。展覽以時間為序,帶你一同走過赫爾穆特·紐頓多面、創新與反叛的一生。

“赫爾穆特·紐頓:遺産”(Helmut Newton: Legacy)展覽海報及現場,德國柏林國家博物館之攝影博物館(Museum für Fotografie, Staatliche Museen zu Berlin),2021年10月31日至2022年5月15日,攝/李莞潸

赫爾穆特·紐頓是為數不多將時尚攝影提升至藝術層面的攝影師之一,其誘惑、大膽、極具爭議的風格至今仍影響著這個行業的表達。另一位著名的時尚攝影師弗蘭克·霍瓦特(Frank Horvat,1928-2020)將赫爾穆特·紐頓視為“把整個行業化腐朽為神奇的始祖”,在1986年的一次對談中,弗蘭克·霍瓦特提到紐頓曾説過“要使制度迎合你”,紐頓糾正他道:“是擊破制度。”

成為“紐頓”之前

經濟的發展、自由主義價值觀的蔓延、以及藝術領域對實驗性和創造性的追求,讓1920年代的德國擁有一個專屬名詞:黃金的二十年代(Goldene Zwanziger),這段時期始於第一次世界大戰結束,終結于1929年華爾街崩盤。包豪斯的建築與設計橫空出世,德國哲學家、文化評論者本雅明閃動著“靈韻”,德布林寫出了德國文學史中第一部重要的大都市長篇小説《柏林,亞歷山大廣場》,《大都會》與《藍天使》至今影史留名……在黃金十二年代的德國,尖端、創新文化發展的中心,首推柏林。

如果你看過德劇《巴比倫柏林》,對黃金二十年代的柏林就會有一個大致的印象。舍訥貝格區(Schöneberg)是這一時期柏林文藝與放飛的代名詞,吸引著藝術家、猶太商人、亞文化群體、社會名流相聚於此。流亡美國之前,愛因斯坦在舍訥貝格住了14年;“好萊塢二三十年代唯一可與葛麗泰·嘉寶分庭抗禮的”德國女影星瑪琳·黛德麗在這裡出生,《藍天使》就是她的成名作。與瑪琳·黛德麗一樣土生土長于舍訥貝格的,還有1920年出生的赫爾穆特•紐頓——雖然他當時還不是“紐頓”(Newton),而是赫爾穆特•紐斯塔德特(Helmut Neustädter)。

青少年時期的赫爾穆特•紐頓

赫爾穆特的父親是一個做生意的猶太人,家境相當不錯,寵得老婆“不像樣”。有媽媽撐腰,不安分的小少爺打小兒也是叛逆得“不像樣”,12歲就擁有了自己的第一台相機,自此不愛上學,偏愛攝影;無視當時的種族禁制,偷偷喜歡上雅利安少女,14歲的猶太小子給小女友街拍時,在心裏暗暗發誓以後一定要成為《Vogue》雜誌的時尚攝影師。為了實現自己的攝影之夢,赫爾穆特瞞著父母跑到當時柏林最成功的攝影工作室之一拜師學藝。爸爸讓他子承父業,媽媽支援他攝影,結果自然是被寵壞的母子二人組大獲全勝,爸爸生了頓幹氣之後也只好同意。

赫爾穆特•紐頓自拍于伊娃工作室(Self-Portrait in Yva’s Studio), 1936年

赫爾穆特的啟蒙老師伊娃絕非等閒之輩,她是1920黃金年代柏林炙手可熱的先鋒攝影師,時常參加國際攝影展,精於肖像、人體和時尚攝影,這三項在日後也成了紐頓的拿手絕活。伊娃的多重曝光技術與當時德國正流行的超現實前衛藝術遙相呼應,赫爾穆特非常崇拜這位大膽創新、彰顯新女性力量的老師:“她是一位偉大的攝影師,更是一位非凡的女性。”

與伊娃學藝兩年後,1938年11月,納粹襲擊德國全境猶太人的水晶之夜到來。赫爾穆特的父親被短暫關進集中營,釋放後趕緊帶上妻子逃亡南美。未滿18歲的小少爺無法取得簽證與父母同行,赫爾穆特在1938年底拿到一張去中國的船票,帶著一點點隨身物品和兩台相機,從義大利港口城市的裏雅斯特登上了遠洋客輪。同為猶太人的伊娃選擇在納粹德國留下,1942年,她與丈夫在如今位於波蘭與烏克蘭邊境處的索比堡滅絕營(Sobibor)被殺害。

伊娃自拍于1926年前後;伊娃(Yva,1900-1942),本名Else Ernestine Neuländer-Simon ©wikipedia

赫爾穆特並沒有到中國,他在半路上的英國殖民地新加坡下了船。《海峽時報》給了他一份攝影記者的工作,但這位想當時尚攝影師的小少爺大概跑不熟社會新聞的現場,兩周後就被解雇了。赫爾穆特在他的自傳裏回憶,在新加坡身無分文的日子裏,長得俊俏的他當過舞男,有富有老姐姐出資支援他的攝影小作坊,拍拍肖像、社交活動等攝影活兒賺點錢。“當我沮喪或不開心時,是攝影治愈了我”,這句話貫穿了赫爾穆特的一生。

由於持有的仍是德國護照,1940年,被劃分為“友好的敵對國外僑”身份的赫爾穆特被遣送到同屬英聯邦的澳大利亞。抵達澳大利亞後,赫爾穆特在拘禁營裏待到1942年,獲釋後應徵入伍,成為二戰時期澳大利亞軍隊的卡車司機。服役至二戰結束,他正式成為澳大利亞公民,將名字改為赫爾穆特·紐頓。

1946 年,赫爾穆特·紐頓的第一家攝影工作室在墨爾本開張了,拍婚禮、戲劇、時裝、商品、嬰兒書籍……像很多剛起步的攝影師一樣,他什麼活兒都接。一年後,紐頓在拍攝工作中與澳大利亞女演員、模特瓊·布魯內爾相識,二人成為相伴一生的事業拍檔與靈魂伴侶。

赫爾穆特·紐頓為妻子瓊·布魯內爾(June Brunell,1923-2021)拍攝的商業廣告片,1950年

求婚時,紐頓對瓊交待了兩句真心話,第一句是“我們永遠不會成為有錢人,貧窮可能會跟我們一輩子”,第二句則是“攝影是我的最愛,第二才是你。”日後的事實證明,這兩句話半真半假。你猜哪句是真的?

猛虎正出籠

赫爾穆特·紐頓喜歡澳大利亞,他説因為在這裡遇到了瓊。不過雖然在時尚攝影界聲譽漸起,但在攝影方面,這片土地顯然無法滿足他的野心。通過與《Vogue》澳大利亞版的合作,赫爾穆特·紐頓拿到了《Vogue》英國版為期一年的合同。剛剛拿到埃裏克獎(Erik Award)最佳女演員的瓊·紐頓中斷自己的事業,于1957年2月陪同赫爾穆特一起前往英國倫敦。

然而英國的保守作風完全不對紐頓的路子,他直言在《Vogue》英國版的日子非常“無聊”,他拍了“一生中最糟糕的照片”,甚至合同沒履行完就跑路到了巴黎。紐頓對巴黎一見鍾情,“我知道終有一天我會住在這裡”,但為法國與德國雜誌工作一段時間後,掙的錢不夠支撐他們留下來,紐頓于1959年重返澳大利亞與《Vogue》簽約。他早期的作品並沒有留下過多,在柏林的大型回顧展現場,紐頓少量的1950年代後期的作品蜻蜓點水般帶過這段蓄力的成長期。

赫爾穆特·紐頓,墨爾本,1950年代後期

赫爾穆特·紐頓,1950年代後期,時尚攝影

對赫爾穆特·紐頓來説,1961年是他職業生涯最重要的年份,他在那一年加入了《Vogue》法國版,屬於時尚攝影叛逆王者的時間開始了。

赫爾穆特·紐頓回顧展現場,攝/李莞潸

在他的“夢中情都”巴黎,赫爾穆特·紐頓的事業蒸蒸日上,他成為《Vogue》、《嘉人》、《ELLE》、《Queen》等頂級時尚雜誌的金牌攝影師。

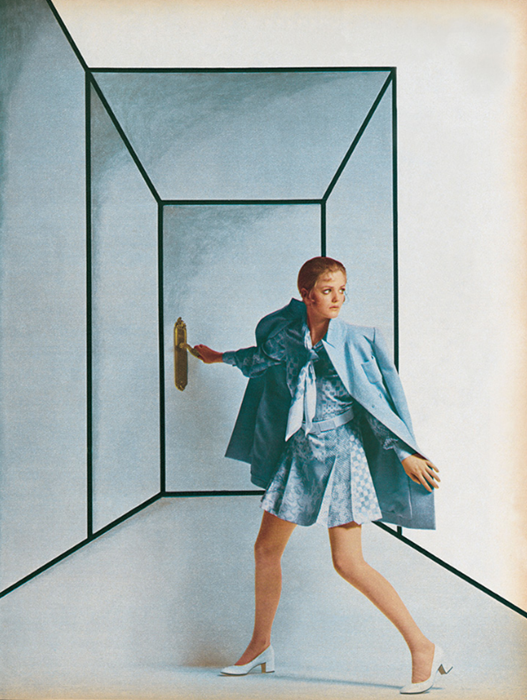

赫爾穆特·紐頓,巴黎,1964,《Queen》

赫爾穆特·紐頓,1966,《Vogue》

Dior,赫爾穆特·紐頓,1969,《ELLE》

紐頓堅信“一張完美的時尚攝影作品不應該看起來像時尚大片,它可以像是電影的片段,一幅肖像或是留念照,甚至像一張狗仔隊偷拍,只要別像時尚大片。”於是他成了最早在時尚攝影中講故事的人,拍攝于1967的「如何讓毛皮飛起來」致敬的便是希區柯克經典電影《西北偏北》中的名場面。

How to Make the Fur Fly,赫爾穆特·紐頓,1967,《Vogue》英國版

赫爾穆特·紐頓,1985

“怪奇之王”

1971年,年過半百的赫爾穆特·紐頓在一場突發心臟病中“五十知天命”了,當他病得“很可能會死去”時:“我向自己保證,如果我能活下來,我永遠不會再去迎合雜誌或藝術總監的想法和要求了——我要拍自己的東西,這些東西源於我自己的生活。”

於是,在性解放、平權、反戰等不同思潮交相輝映的時代聲浪中,在妻子瓊·紐頓的支援和鼓勵下,在鬼門關裏走了一圈的紐頓改變了,他將肖像攝影、人體攝影與時裝攝影重新排列組合,他的作品變得更為大膽、挑釁、離經叛道。

1975年為聖芙蘭(Yves Saint Laurent)拍攝的時裝片“Rue Aubriot”,是赫爾穆特·紐頓這一時期的代表作,也是攝影史上最著名的時尚攝影作品之一。在當時,將男性與女性區分開的長褲套裝是傳統性別框架的標誌之一,日後被稱為“吸煙裝”(Le Smoking)的這套聖芙蘭是世界上首款女士西裝。在紐頓的鏡頭中,顛覆傳統的女性力量逐漸釋放。同年,55歲的赫爾穆特·紐頓在巴黎舉辦了首次個人展覽。

“Rue Aubriot”,赫爾穆特·紐頓,巴黎,1975,《Vogue》法國版

赫爾穆特·紐頓與聖芙蘭一直保持著緊密合作,隨後數年,經典頻出。

For Yves Saint Laurent,赫爾穆特·紐頓,巴黎,1979,《Vogue》法國版

For Yves Saint Laurent,赫爾穆特·紐頓,1981

紐頓喜愛攝影大師布拉賽(Brassai)鏡頭下的夜巴黎,於是他在夜景中製造出極具個人特色的“黑光”。社會新聞、法國電影新浪潮、曼·雷等藝術家作品中的超現實主義、以及童年記憶中柏林黃金年代的聲色躁動,種種因素淬煉著他的創作,促使他通過鏡頭搭起了自己的“怪奇物語”舞臺。紐頓改變了,讓自己變得如刀鋒般尖利,傳統時尚攝影的優雅也被他的“Vulgarity”改變了——他依舊是那個14歲時不顧禁忌戀上雅利安女孩的猶太小子,開始一次又一次在輿論道德的邊界線上跳房子。

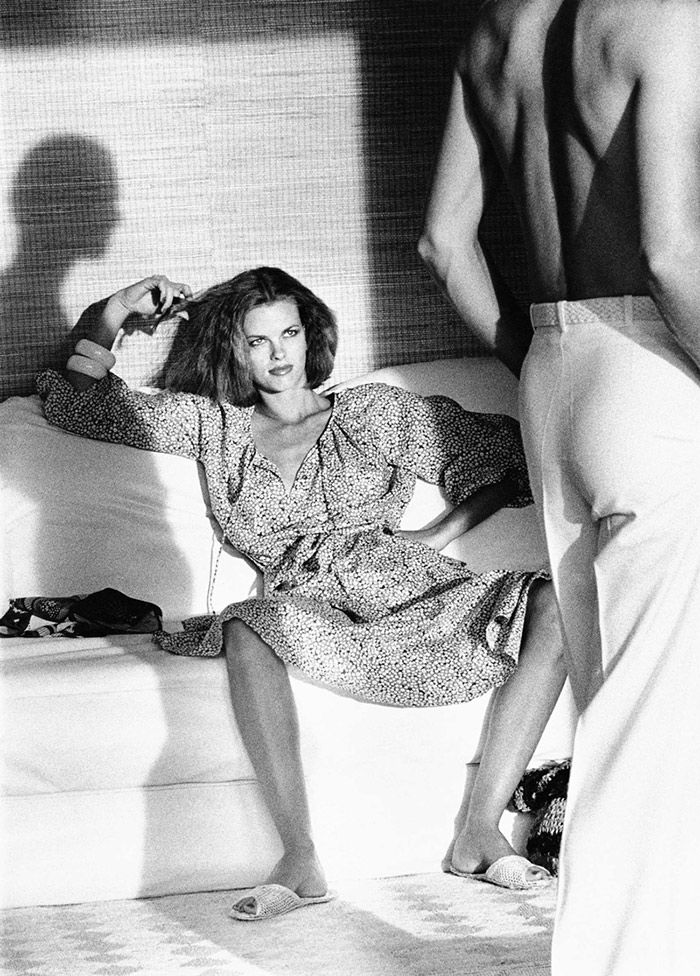

Cheryl Tiegs and Rene Russo in Hawaii ,赫爾穆特·紐頓,1974

Calvin Klein,赫爾穆特·紐頓,1975,《Vogue》美國版

“TV Murder”, 赫爾穆特·紐頓,戛納,1975

Saddle II,赫爾穆特·紐頓,1976,《VogueHommes》法國版

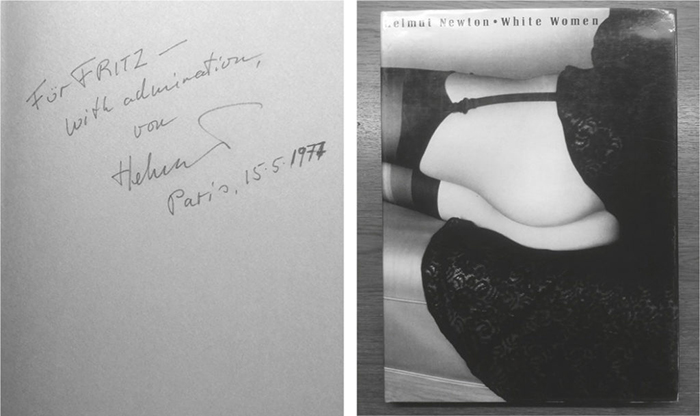

是的,Vulgarity,庸俗,不雅,粗野……“我喜歡Vulgarity,我對「沒品位」(bad taste)興趣濃厚,它比那種假像中的「有品味」(good taste)令人激動得多,後者不過是人們看待事物的一種標準化方式罷了——我討厭「有品味」,這對一個創意者來説是最糟的事。”1976年,赫爾穆特·紐頓第一本攝影集《White Women》一經出版便聚集了流量與爭議,《時代》雜誌給他貼了新標簽:“怪奇之王”(The King of Kink)。

1977年,赫爾穆特·紐頓贈送給德國收藏家、策展人弗裏茨·格魯伯(Leo Fritz Gruber,1908-2005)的《白人女性》,弗裏茨·格魯伯是德國科隆世界影像展覽會(Photokina)的聯合創辦人。

“我的鏡頭是為女性而生,確切地説是為女性的身體”,赫爾穆特·紐頓對此毫無避諱,“我不是一個肌肉發達的男人,但我超愛能體現出力量(Power)的美。”他要求模特們在他的鏡頭裏站得像個配了槍的牛仔,也像希臘傳説中戰鬥力超群的亞馬遜女戰士,這些女性美艷誘人,卻散發著危險的侵略性與致命感:“我鏡頭裏的女人永遠是勝利者。”

Roselyne in Arangues,赫爾穆特·紐頓,1975

Love for Sale,巴黎,1976,《花花公子》

赫爾穆特·紐頓,摩納哥,1996,《Vogue》美國版

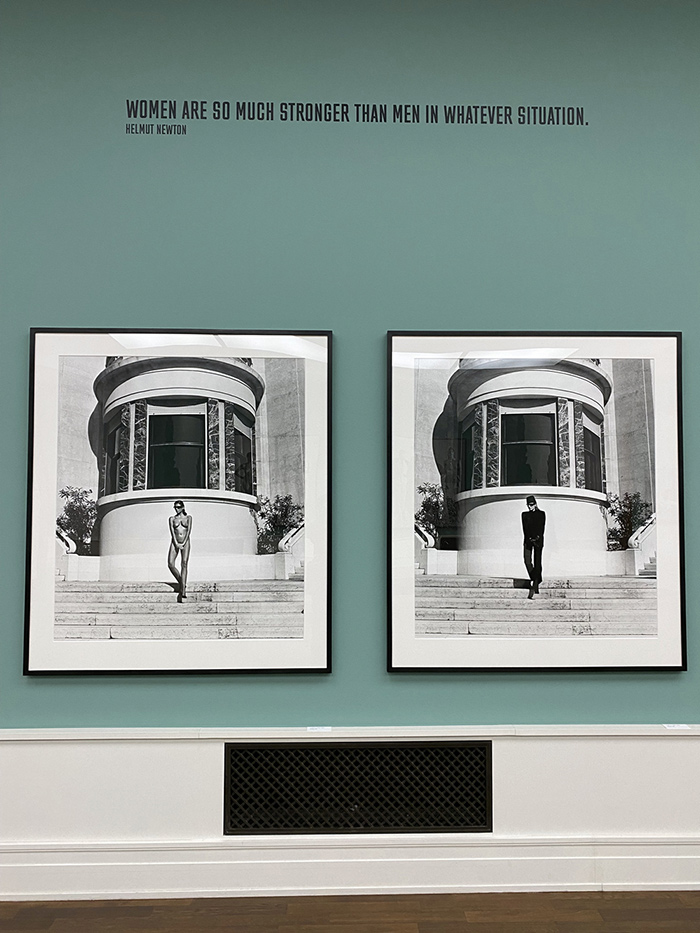

紐頓對女性精神力量的推崇,于1981年以職業生涯代表作“她們來了”的形式在時尚攝影圈放了顆核彈:強大的女性無需高級時裝和珠寶,即使她們不著一物,她們依舊強大。紐頓請穿著時裝的模特們脫掉衣服,擺出著裝時的相同姿勢再拍一組裸體版,《Vogue》法國版11月刊大膽地拿出八個版面刊登了這組“著裝”和“裸體”雙版本的攝影作品,時任主編Francine Crescent差點因此失業。這組攝影作品的大尺寸版本在2019年紐約的拍賣會以182萬美元成交,創下紐頓作品的拍賣紀錄。

“Sie kommen”, 赫爾穆特·紐頓,巴黎,1981,《VOGUE》法國版

其實在巴黎之前,紐頓同樣的“把戲”在為《Vogue》義大利版創作時已經耍過一次了。在柏林回顧展的現場,赫爾穆特·紐頓對女性力量的彩虹屁言論高懸在這組作品之上:“在任何情況下,女性都比男性強大得多”。(作者:李莞潸,本文配圖除標注外,攝影師作品版權均來自©赫爾穆特·紐頓基金會Helmut Newton Estate)

赫爾穆特·紐頓,佈雷西亞(義大利),1981,《VOGUE》義大利版

【未完待續】