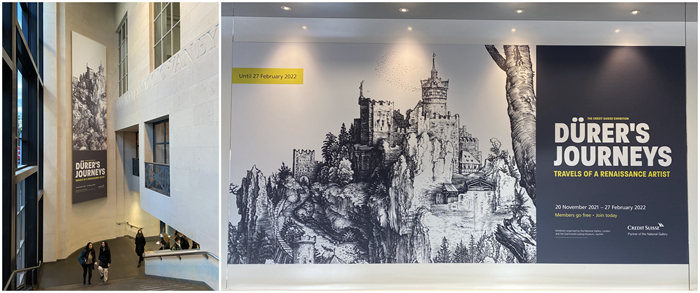

“丟勒之旅”展覽現場(Dürer's Journeys: Travels of a Renaissance Artist),英國國家美術館(The National Gallery, London),攝/李莞潸

文/李莞潸

2021年是德國文藝復興巨匠阿爾佈雷希特·丟勒(Albrecht Dürer,1471年-1528年)誕辰550週年,為紀念這位將義大利文藝復興的先進思想帶到阿爾卑斯山脈北部的“北方達·芬奇”,位於倫敦的英國國家美術館推出特別展覽“丟勒之旅:一位文藝復興藝術家的旅行”。展覽將持續至2022年2月27日,這是新世紀以來首次在英國舉辦的丟勒大展。

歐洲宗教改革、哥倫布發現新大陸、末日説籠罩下的世紀交替、印刷術的普及……丟勒一生所處的是一個風雲激蕩的年代,而他恰是遇風雲必化的龍。作為德國乃至歐洲藝術新紀元的奠基者,丟勒以一筆之力帶動北方文藝復興,連一向苛刻的義大利藝術史學家瓦薩裏(Giorgio Vasari)都不得不讚嘆丟勒的“美妙幻想和創造力”。他是藝術史上最傑出的版畫大師,沒有之一,而他不僅僅是版畫大師,文藝復興三百年,丟勒頂著繪畫巨匠、雕刻家、數學家、機械師、藝術理論家、解剖學家、建築學家等一系列名頭,是為數不多可與達·芬奇比肩的全才。

“丟勒之旅:一位文藝復興藝術家的旅行”展覽匯集百餘件丟勒的繪畫、素描、版畫及信件,講述他前往文藝復興時期的義大利和低地國家的三次旅程。夢想帶著好奇、勇氣與驕傲啟程了,最終,他迸發出了無窮的力量。

丟勒故居內部、外觀及模型,德國紐倫堡,攝/李莞潸

第一次旅行:1490-1495

早慧少年推開了世界的門

15世紀中葉,日耳曼人古騰堡發明出金屬活字印刷術;拜佔庭帝國被奧斯曼帝國消滅,英法百年戰爭終結,中世紀Game Over;義大利文藝復興即將達到全盛時期。就是在這樣時代背景下的1471年,丟勒出生在了德國當時的“大都會”紐倫堡——此為天時。

紐倫堡是神聖羅馬帝國(962年-1806年,版圖以俗稱德意志王國的日耳曼人居住區,即整個德國、奧地利和捷克為核心)治下的中心城市之一,中世紀多位德意志皇帝都誕生和居住在這裡。它是一個四通八達的經濟文化中心,向南可穿越阿爾卑斯山抵達義大利,西行取道萊茵河,可直通歐洲西北沿海的荷蘭、比利時等低地國家;它也是“人文思想的大熔爐”,商賈、貴族、手工藝人、知識分子紛紛匯集於此,雖然文藝復興的人文主義之光尚未照進中世紀余燼籠罩下的德國,但紐倫堡厚重的歷史底蘊下已覆蓋勃勃生機——此為地利。

丟勒的父親原先是匈牙利宮廷的金匠,Dürer這個名字本就有匈牙利語血緣。在1455年“技術移民”到紐倫堡後,金匠老爸憑藉自己的手藝養活一大家子,是真·一大家子,丟勒的英雄母親在25年內生了18個孩子,只有三個孩子沒有夭折,阿爾佈雷希特·丟勒是夫妻倆的第三子。

丟勒,“13歲時的自畫像”(Self-portrait at 13 by Albrecht Dürer),1484 / ©奧地利維也納阿爾貝蒂娜博物館館藏(Albertina Museum Wien)

丟勒上學唸書至13歲,期間一直被金匠爸爸帶到自家工坊裏學習金工手藝,爸爸照著子承父業的路數培訓他,但早慧少年不走尋常路:“爸爸,我想學畫畫。”小丟勒就是在沒有經過專業繪畫培訓的情況下,使用銀尖筆畫法創作出了至今仍被認為是驚世之作的《13歲時的自畫像》。驚世是因為當時的畫家通常是接到訂單後才開始創作,內容多是圍繞聖經、神話或歷史題材,畫神仙、畫帝王,但不會畫自己。丟勒被視為歐洲第一位為自己畫像的畫家,單從這一點上看,小丟勒不僅有大慧根,更具大氣象。

也許是看到了兒子的天賦和信念,金匠爸爸同意丟勒拜師學畫。1490年,19歲的丟勒學成,以當時頗為流行的遊學開始了人生中第一段至關重要的旅行。航海家哥倫布在1492年開始了發現新大陸之旅,丟勒也去尋找他的新大陸了——對於好奇心與求知欲並重的小天才來説,離家見天地如海綿吸水,在那個從見“神”轉變到見“人”的覺醒年代,已具備“天時”“地利”要素的丟勒,在旅行的過程中成就了自己的“人和”。

五年時間,丟勒前往了當時一系列重要城市巴塞爾、科爾馬、美因河畔法蘭克福、美因茨、科隆等地,以及擁有喬瓦尼·貝利尼(Giovanni Bellini,1430年-1516年)的威尼斯。丟勒是最早一批前往文藝復興腹地的北部歐洲藝術家,文藝復興的精神深深吸引了他。返回紐倫堡後,丟勒成立了自己的工作室,在這一時期的作品中可以看到貝利尼、安德烈亞·曼特尼亞(Andrea Mantegna,1431年-1506年)等義大利藝術家對他的影響。

左圖:丟勒,“聖母子”(Madonna and Child)*,雙面油畫(正面)/1496-1499/©美國華盛頓特區國家美術館(National Gallery of Art, Washington DC)。右圖:喬瓦尼·貝利尼,“聖母子”(Madonna and Child),1485–1490/ ©美國紐約大都會博物館(Metropolitan Museum of Art, New York)

丟勒創作于1496年的雙面油畫“聖母子”(Madonna and Child)是當時典型的“接活兒”作品,這幅現藏于華盛頓國家美術館的館藏之作也是首次在英國展出。油畫背面描繪了“羅德和他的女兒們”,講述的是舊約中羅德和家人離開索多瑪(Sodom)的故事,這個地方被上帝焚燬以作懲罰。據推測,畫中人的容貌是照著作品的贊助人、紐倫堡本地金主哈勒家族(Haller family in Nuremberg)畫的。

丟勒,“羅德和他的女兒們”(Lot and his Daughters)*,雙面油畫(“聖母子”背面)/ 1496-1499 ©美國華盛頓特區國家美術館(National Gallery of Art, Washington DC)

展覽現場擺放在“聖母子”旁邊展示的,是丟勒同期所做的另一幅雙面油畫“荒野中的聖傑羅姆”(St. Jerome in the Wilderness)。

丟勒特展現場,雙面油畫“聖母子”與“荒野中的聖傑羅姆”

關於丟勒在第一次旅行中是否真的到過威尼斯一度是有爭議的,不過在“荒野中的聖傑羅姆”裏確實能看到威尼斯的痕跡——聖傑羅姆背後的獅子神似威尼斯共和國的象徵“聖馬可飛獅”。這幅油畫的背面也很有看點,它是在當時畫作中罕見的彗星/隕石圖像。

左圖:“荒野中的聖傑羅姆”(St. Jerome in the Wilderness)*,雙面油畫(正面)。右圖:“彗星”(A Heavenly Body),雙面油畫(背面),丟勒/1496 ©倫敦國家美術館(National Gallery, London)

丟勒之所以被稱為“北方達·芬奇”,正因為他和達·芬奇一樣都是博(啥)學(都)者(能),上至天文、內至人體,哪哪都有他們到此一學的身影。

丟勒,“有關女性正面透視圖的研習”(Study of a Female Nude seen from the Front with a Foreshortened Circle)*,1500 ©大英博物館(British Museum)

丟勒畫彗星的靈感據説來自於1493年紐倫堡編年史中對彗星的描述,這在當時被視為末世的預兆。末世説在丟勒所處的15世紀下半葉相當流行,歐洲剛從人類歷史上損傷最慘重的中世紀大瘟疫中緩過一口氣來,黑死病和饑荒所帶來的PTSD(創傷後應激障礙)、按下葫蘆浮起瓢的戰爭和社會矛盾、以及對於奧斯曼帝國入侵歐洲的擔憂,使得世俗普遍認為在即將到來的1500年將發生“最後的審判”。

這種末日意識在丟勒的“啟示錄”問世時達到了頂峰,該系列在丟勒第一次前往義大利時開始創作、于1498年在紐倫堡以拉丁語和德語同時出版,憑藉版畫可複製性的傳播優勢,15幅描繪末日審判的木刻版畫帶著極強的震懾力迅速風靡歐洲,丟勒一畫成名。

丟勒,“啟示錄”(The Apocalypse:The Whore of Babylon)*,木刻版畫 / 1511(初版于1498年發行) ©康橋大學菲茨威廉博物館(Fitzwilliam Museum,University of Cambridge)

然而更大的Shock還在路上。如果説丟勒13歲時的自畫像是石破天驚,那他在1500年幾近而立時的自畫像則是驚世駭俗。當時傳統的肖像畫通常是畫人物的四分之三側姿,身子向左歪向右歪都可以,但免冠正面照片式的畫法不適用於凡人。將丟勒的這幅自畫像與達·芬奇以耶穌基督(受膏者)為題繪製的“救世主”放一起看最為直觀, Shock了不?

左圖:丟勒,自畫像(Self-portraits by Albrecht Dürer)*,1500 ©德國慕尼黑老繪畫陳列館(Alte Pinakothek)。右圖:達·芬奇,“救世主”(Salvator Mundi),約1500年 ©阿布扎比盧浮宮(Louvre Abu Dhabi)

這位“自畫像之父”在這一時期還創作了一系列風景水彩畫,在丟勒之前,同樣沒有畫家去描繪單純的風景,而他在版畫領域掀起的革新風暴更為劇烈。龍生龍,鳳生鳳,金匠的兒子擅雕刻,具備刻板童子功的丟勒是藝術史上最出色的木刻版畫和銅版畫家之一,從他出手即巔峰的“啟示錄”即可看出成色(關鍵人家後續還持續巔峰……)可以説,丟勒以一筆之力,讓版畫脫離了僅為書籍插畫的從屬地位,成為可以支棱起來的獨立藝術品。

丟勒,聖尤斯塔斯(Saint Eustace)*,版畫/1501,©澳大利亞墨爾本維多利亞國立美術館(National Gallery of Victoria)

丟勒,“涅墨西斯”(Nemesis)*,版畫/1501-1502 ©康橋大學菲茨威廉博物館(Fitzwilliam Museum,University of Cambridge)/圖中下半部分描繪的是翻越阿爾卑斯山的途中、義大利北部小鎮丘薩(Chiusa)的風景

丟勒,“亞當與夏娃”(Adam and Eve)*,版畫/1504 ©阿姆斯特丹國立博物館(Rijksmuseum, Amsterdam)

印刷廠林立的紐倫堡是丟勒迅速成名的過程中如虎添翼的一環,印刷術使他名望財富雙豐收。像丟勒這樣借足了印刷術東風的還有另一個青史留名的日耳曼人,十餘年後,馬丁·路德(Martin Luther,1483年-1546年)將發動宗教改革,如同丟勒的版畫一樣,宗教改革的思想憑藉印刷術才能迅速傳播。丟勒後來為馬丁·路德的著作畫過插畫,二人雖未曾謀面,但這兩位無疑都是覺醒年代的追光者。

不過,雖然年紀輕輕名利雙收,丟勒卻無法享有象隔壁義大利給予文藝復興三傑那樣的藝術家地位,在當時對待藝術家堪稱洼地的德意志地區,他和他的父親一樣,僅是“卑躬屈膝的工匠”。視自己擁有如神般創造力的大畫家能忍這?心裏憋的話,那就再出去轉轉吧。

第二次旅行:1505-1507

北方奇才南巡記

丟勒是帶著享譽歐洲的名望重返義大利的,他的“啟示錄”在文藝復興腹地同樣是賣到斷貨的爆款。在第二次旅行中,丟勒先後抵達了威尼斯、博洛尼亞、米蘭、羅馬等地。他在旅行途中買過一本于1505年在威尼斯出版的《數學原理》,作者是“幾何之父”、古希臘數學家歐幾裏得。藝術生買數學書幹啥?別忘了他可是日後要出版幾何學著作《量度四書》的全才(英譯為《使用圓規、直尺的量度指南》或《量度藝術教程》,1525年出版)。

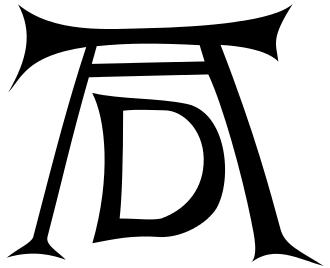

“我于1507年在威尼斯買了這本書。”丟勒買的《數學原理》上除了留有這句話,還有他著名的簽名標識。花押字“AD”是丟勒姓名的首字母縮寫,他的版畫因銷量太好而導致盜版不斷,丟勒于1498年開始頻繁使用這個被譽為藝術史上最為獨特的簽名——他在版權方面也是先行者,藝術史上的第一場版權訴訟的提告人正是丟勒。

丟勒的簽名 ©wikipedia

第一次來威尼斯時,喬凡尼·貝利尼是站在威尼斯文藝復興舞臺C位的大神,丟勒不過是個23歲的無名之輩。重返威尼斯後,威尼斯總督和名門貴族們會前來拜訪丟勒,和他們一同在丟勒工作室中欣賞畫作的,據説貝利尼也來了。

被一眾權貴和當地藝術家圍觀的是作品“玫瑰花環盛宴”(The Feast of the Rosary),丟勒于1506年在威尼斯創作的這幅油畫被不少人認為是他最精湛的畫作之一。在丟勒的私人信件中,他對友人説:“我這幅畫很不錯,它讓那些説我只擅長版畫、搞不好油畫的人閉嘴了。”

丟勒,“玫瑰花環盛宴”(The Feast of the Rosary)*,油畫/1506,©捷克布拉格國家美術館(National Gallery, Prague)

“玫瑰花環盛宴”的訂單來自哈布斯堡王朝鼎盛時期的奠基者、神聖羅馬皇帝馬克西米利安一世(Maximilian I. 1459–1519)和教皇朱利葉斯二世(Pope Julius II,1443-1513年),可以把這二位理解成是當時社會最高階的金主贊助人。馬克西米利安一世想必對丟勒相當滿意,直至1519年這位皇帝金主薨逝前,丟勒一直都是接“皇”單作畫的御用畫家,加上他的版畫,可以説是掌握了財富密碼。威尼斯方面還想付丟勒年薪,引進人才讓他定居威尼斯。那時,活躍在威尼斯舞臺上的喬爾喬內(Giorgio,1477年-1510年)還沒畫出《暴風雨》和《沉睡的維納斯》,提香(Titian,1488年/1490年– 1576年)也不足20歲。

“這裡的我是個真·紳士,但在家鄉那邊,我不過是個寄生蟲。”在義大利的土地上收穫了想要的認可和尊重,丟勒卻並未因此而留下來——威尼斯的不少畫家同僚們應該松了好大一口氣,北方殺過來的超級明星競爭者可算回家了。

丟勒,“騎士、死亡和魔鬼”(The Knight, Death and the Devil)*,版畫/1513 ©康橋大學菲茨威廉博物館

返回紐倫堡後,丟勒為市政廳和教堂作畫,開始撰寫《人體比例四書》的第一卷(Vier Bücher von Menschlicher Proportion,完成于1528年)。1513年至1514年,丟勒創作出三幅對後世産生深遠影響的“大師版畫”(Meisterstiche):尼采最愛的版畫“騎士、死亡和魔鬼” (The Knight, Death and the Devil,1513),“書房裏的聖傑羅姆”(Saint Jerome in His Study,1514),以及神秘莫測的“憂鬱 I”(Melencolia I,1514)。

丟勒,“憂鬱 I”(Melencolia I)*,版畫/1514 ©美國華盛頓特區國家美術館

兩次義大利之旅,丟勒將文藝復興的精神和技藝帶回阿爾卑斯山脈北部,並將其與德國傳統藝術融合、創新出刻有丟勒烙印的傑作。他早已不是第一次旅行時單向吸收知識的少年了,而是引領北方文藝復興、以其能量反向影響南方的大藝術家。

第三次旅行:1520-1521

見天地,見眾生,見自己

丟勒人生中的最後一次旅行是在年近50歲時開始的,最直接的誘因是他此前最重要的金主贊助人馬克西米利安一世逝世了,如果丟勒想要繼續他的皇帝津貼,需要去新任神聖羅馬皇帝那裏重新打點下關係。1520年10月,丟勒參加了新皇查理五世(Karl V,1500年-1558年)在亞琛(Aachen)舉行的加冕典禮。隨後,他繼續西行,前往當時歐洲最富裕地區之一的低地國家(今荷蘭、比利時等地)。在那裏,北方文藝復興也正是風漸起時。

以安特衛普(Antwerp)為中心,丟勒途徑布魯塞爾(Brussels)、米德爾堡(Middelburg)、布魯日(Bruges)等一眾經濟文化中心城市,參觀了諸如“油畫之父”揚·范·艾克(Jan van Eyck,早于1390年-早于1441年)的《阿諾菲尼的婚禮》(Arnolfini Portrait,1434)等藝術珍品。他邊走邊畫,極盡丟勒式美學:“一個人隨手在半張紙上花一天的時間用鉛筆畫出的東西,或在一塊小木頭上刻出的東西,可能比另一個人花了一年的辛勤勞動炮製出來的大作品更有藝術魅力。”丟勒用素描記下動物園裏令他感到新奇的異獸、大航海時代漂洋過海而來的阿茲特克帝國珍寶、以及旅行途中遇到的各行各業的人,其中包括西方藝術史上第一幅黑人女性肖像。

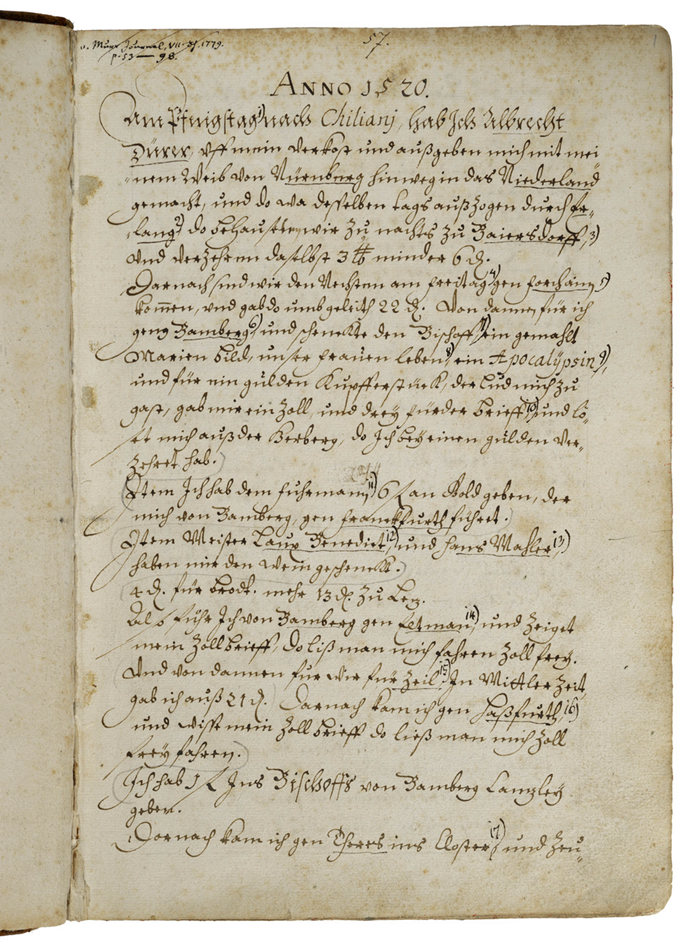

摯愛旅行的丟勒有一本“低地旅行日記”(原稿遺失,僅余副本)寫下他的所見所聞:“我一生中從未見過這麼多讓人心曠神怡的東西,外面的世界實在精彩……”

丟勒低地之旅日記副本(Transcripts of Albrecht Dürer's Diary of his Trip to the Netherlands)*,1520 ©班貝格州立圖書館(Staatsbibliothek Bamberg)1620年存本

丟勒的低地之旅另外一個最有價值的方面,就是結識了安特衛普畫派創始人康坦·馬賽斯(Quentin Massys,1466–1530)、荷蘭風俗畫大師盧卡斯·范·萊頓(Lucas van Leyden,1494–1533)等人,北方文藝復興大藝術家之間的會面讓雙方都受益匪淺。

像個正在巡演的大明星(確實是個大明星),迎接丟勒的是更甚于第二次前往威尼斯時的熱烈氣氛,所到之處皆是敬仰與欽佩,除了當地藝術家,王侯商貴、外國使臣、神職人員和各路學者紛至遝來,甚至包括人文主義大神級的思想家伊拉斯謨(Erasmus von Rotterdam,1466-1536)。

丟勒,“聖傑羅姆”(Saint Jerome)*,1521 ©葡萄牙裏斯本國立古代美術館(Museu Nacional de Arte Antiga, Lisbon)

丟勒會贈畫予人,比如“聖傑羅姆”(Saint Jerome,1521)就是送給他的朋友、駐安特衛普的葡萄牙王室代表費爾南德斯·德·阿爾馬達(Rui Fernandes de Almada)的禮物。丟勒還(順便)接了不少訂單,通過肖像畫等收入來“補給”自己的旅行開銷。

和當年的威尼斯一樣,安特衛普也想用年薪、免稅、房子等好處挽留丟勒在此定居,丟勒的決定也和當年一樣:我要回家。1521年,年過半百的丟勒回到紐倫堡,直至1528年病逝,再未外出旅行。

丟勒,“一個年輕人的肖像”(Portrait of a Young Man)*,1521 ©大英博物館(British Museum)

在五十七載生命的最後幾年,丟勒繼續搗鼓他摯愛了一生的那些東西:繪畫、數學、透視法、人體比例、藝術理論等等等等。他寫了自傳,在離世前兩年又出品了一幅油畫傑作《四使徒》(1526);離世前一年出版了關於建築學的《築城術原理》;離世當年,從1512年就開始撰寫的《人體比例四書》終於完成了最後一卷。

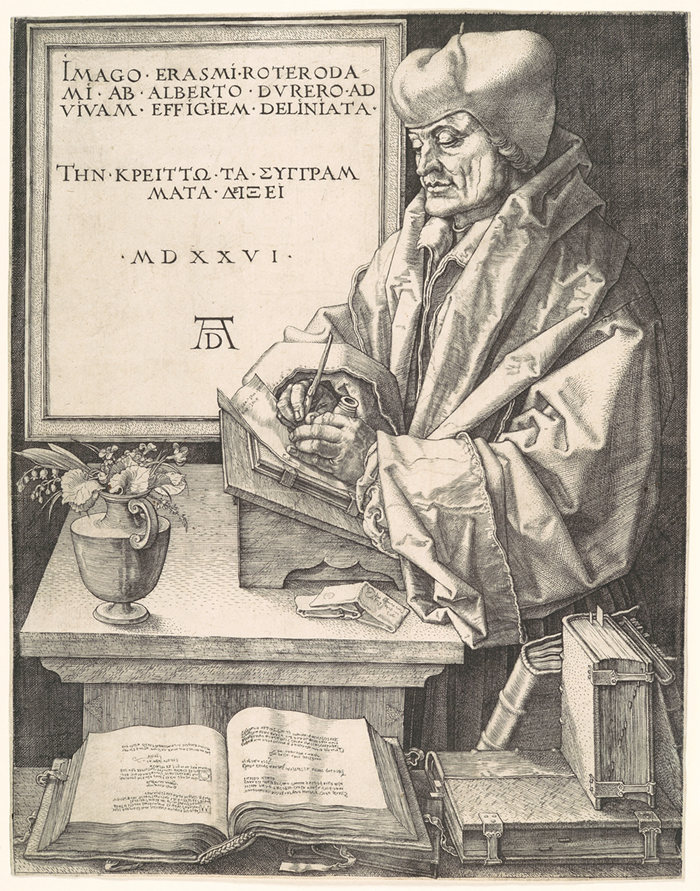

丟勒的最後一幅版畫作品是“伊拉斯謨”(Erasmus von Rotterdam,1526),它是丟勒在低地之旅與伊拉斯謨會面時、大思想家親自委託他的作品,版畫大師花了近6年的時間完成了這幅北方文藝復興人文主義代表人物的肖像。

丟勒,伊拉斯謨(Erasmus von Rotterdam),版畫/1526 ©大都會藝術博物館 (The Metropolitan Museum of Art)

窮其一生,丟勒始終在追逐藝術、科學以及人文主義之光,在三次旅行中,他不斷“見天地、見眾生、見自己”——五百多年前的旅行不像現如今是一種享受,小馬車顛顛顛一路泥來一路蟲,丟勒就是在最後的低地之旅中感染上疾病(疑似瘧疾),之後多年身體一直深受影響而病亡。即便如此艱辛,丟勒依舊在少年時推開了世界的大門,將世界帶回了家,最後又將“家”變成了世界。他沒有子嗣,也未正式收過學生,但他無疑給世界留下了太多無可替代的禮物。

1928年,魏瑪共和國為丟勒舉辦了盛大的逝世400週年紀念慶典。當時的紐倫堡市長在發言時説:“儘管丟勒是匈牙利血統,儘管他的藝術與義大利傳統和弗拉芒傳統聯繫密切,他還是最能體現日耳曼民族精神的德國畫家,他是屬於整個世界的……丟勒是偉人,他的創作和作品長存世間,超越了民族和種族的界限。”5年後,紐倫堡成為納粹黨集會之城。1935年,納粹德國的反猶太法律《紐倫堡法案》也是在這座城市頒發的。要再等10年,二戰後清算納粹戰犯罪行的紐倫堡審判才會在此舉行。

左上:丟勒周邊紀念品;左下:丟勒故居內版畫室;右圖:故居內窗,攝/李莞潸

在丟勒誕辰550週年的今天,他的“家”是到訪紐倫堡的旅客必打卡的景點所在。他住了一生的房子仿佛這座城市的中心,人們站在丟勒曾經站過的窗口望世界,在他的故居內參觀製作版畫的機器,在紀念品商店買大孩子小孩子都很愛的各種周邊伴手禮,它們像當年丟勒的版畫一樣炙手可熱——人們依舊愛丟勒,愛的是他推開世界大門的果敢,愛的是他將世界帶回家的氣魄,愛的是他把家變成世界的傲嬌,最愛的,是500多年前刺破黯淡長空的自由意志——人類追逐光明之心亙古不變,無論何時,無論何地,生生不息。(文中*標圖片為本次展覽中出現作品)