2021年是約瑟夫•博伊斯(Joseph Beuys,1921-1986)誕辰100週年,從他的故鄉到巴黎、紐約、倫敦、北京,全球眾多藝術機構均推出相關展覽或活動,以紀念這位20世紀最具影響力的德國藝術家。在一眾展覽中,愛爾蘭國立美術館(National Gallery of Ireland)正在展出的“多元統一:約瑟夫•博伊斯在愛爾蘭”(Unity in Diversity: Joseph Beuys in Ireland),將目光聚焦在1970年代博伊斯遊歷愛爾蘭的這段歲月,通過一系列攝影作品引領觀眾步入其中,撕開這位最為神秘、也極具爭議的藝術巨人傳奇人生的時光一隅。

愛爾蘭國立美術館博伊斯特展現場,攝/李莞潸

在職業生涯中,博伊斯拒絕將他的藝術歸入任何類別。他模糊了生活與藝術之間的界限,拓展了藝術的定義;他相信“人人都是藝術家”,提倡社會的每一個份子都有能力改變自己、改變世界。對很多人來説,“難懂”是博伊斯的標簽。翻看他的過往仿佛成了探案時尋覓真相的過程,他讀什麼書、交什麼樣的朋友、去看怎樣的世界、怎樣看這個世界……線索般的絲絲縷縷,借由1974年在愛爾蘭的這些照片,幫助我們窺探這位“藝術巫師”在那一時刻的精神一隅。

誰拍下了博伊斯?

約瑟夫·博伊斯于1921年出生在德國西部臨近杜塞爾多夫的小城克雷費爾德(Krefeld),這裡在18世紀時興起紡織業,近兩個世紀的時間裏是受到歐洲王室歡迎的“絲綢之城”。博伊斯出生時,曾經盛産絲綢的名城雖已式微,但博伊斯的童年仍是在“黃金的二十年代”(德語:Goldene Zwanziger,英語:The Golden Twenties)中度過的,而原生家庭則“對博伊斯反叛、狂傲個性的産生有著重要的影響。”

約瑟夫·博伊斯,1976©Caroline Tisdall

二戰期間,19歲的博伊斯加入了德國空軍。1944年3月,博伊斯的戰鬥機在前往蘇聯領土上執行任務時被擊落,他的顱骨、下巴和全身多處受到了嚴重創傷。在博伊斯的敘述中,他是被當地遊牧的韃靼(Tartars)部落族人救活的,韃靼人往他身上招呼味道濃烈的奶酪和牛奶,並用帳篷的毛氈和刺鼻的動物脂肪包裹住他破碎的身子,以此保住了他的命。不過,當德軍搜救隊找到博伊斯時,並沒有在他身邊發現韃靼人的身影。無論真假,這個頗具個人神話色彩的故事成為了博伊斯藝術身份的起源,在他日後諸多藝術作品中,毛氈和脂肪成為其創作的兩大核心元素。他將藝術視為一種神奇的、變革性的力量,並相信強有力的“神話”(myth)比“現實”(reality)的“真相”(truth)含量更足。

約瑟夫·博伊斯,“油脂椅”(Fat Chair),1964

約瑟夫·博伊斯,“滲透鋼琴”(Infiltration for Piano)/觀念藝術,1966 ©WikiArt

戰時受傷的經歷還“成就”了博伊斯日後的經典戴帽造型,他曾跟親密的朋友及合作夥伴卡羅琳·提斯達爾(Caroline Tisdall)提到過,是墜機後腦殼裏殘留的創傷後遺症讓他戴起了氈帽。在本次展覽中,拍攝下約瑟夫•博伊斯在愛爾蘭時光的記錄者正是這位卡羅琳·提斯達爾。

約瑟夫·博伊斯 ©Caroline Tisdall

1970年代,卡羅琳•提斯達爾是英國《衛報》的藝術評論家,她出生在莎士比亞的故鄉埃文河畔斯特拉特福(Stratford-upon-Avon),母親曾是出演莎翁戲劇的女演員,據説博伊斯非常喜歡她的媽媽。卡羅琳與博伊斯相識于1972年的藝術活動中,那一年,也是博伊斯因不可調和的矛盾而被他的母校杜塞爾多夫藝術學院(Kunstakademie Düsseldorf)開除的黑暗時刻。

1972年10月11日,約瑟夫·博伊斯被開除後,在警察的注視下離開杜塞爾多夫藝術學院。拍攝者/ Ernst Nanninga

博伊斯曾于1947年至1951年在杜塞爾多夫藝術學院求學,對他來説那段時光是“刻骨銘心的經歷”,因為是藝術使他從二戰後的精神崩塌中重新“活”了過來,並窮其一生與藝術相伴同行。

1961年,博伊斯開始擔任杜塞爾多夫藝術學院的紀念性雕塑教授,並作為1960年代“激浪派”主導者之一,為藝術與生活的結合帶來“創世紀”般的全新維度。此處插播一條小八卦,杜塞爾多夫藝術學院至今仍廣為流傳著他那間“神秘而寬敞的20號房工作室”的大無語事件:某位盡職的清潔工有一次不小心把博伊斯放在工作室的兩件“油脂”作品當作垃圾丟掉了。然而博伊斯並沒有責怪人家,“反而覺得自己長久以來堅持的藝術與社會、生活之間存在的緊密關係得到了巧妙的驗證”。

1969年,博伊斯在接受採訪時曾動情地説過:“教學是我最偉大的作品。”同樣在1969年,他還説過這樣一句話——

“歷史由我自己決定,而非歷史決定我”

I myself determine history--it is not history that determines me.

離開杜塞爾多夫藝術學院後,博伊斯雖然暫別課堂,但有了更多的時間探索世界,他的一段段旅程為藝術創作注入源源不斷的新能量。他走向世界,也讓自己走入世界,正是在這些年,他積累起了國際聲譽。在相識的1972年後,博伊斯幾乎所有的旅行都有卡羅琳•提斯達爾相伴,她用5000余張攝影作品記錄下那些“陪博伊斯度過的漫長歲月”,包括1974年博伊斯與印第安土狼共處一室的著名行為藝術表演作品《我愛美國,美國愛我》(I Like America and America Likes Me)。

約瑟夫·博伊斯,“I like America and America likes Me”, 勒內·布洛克畫廊(René Block Gallery), 紐約,1974 ©Caroline Tisdall

離開美國後沒多久,同樣是在卡羅琳的陪伴下,博伊斯于1974年秋冬開始了這段愛爾蘭之旅。在他生命的最後二十年間,博伊斯不斷踏上愛爾蘭島及不列顛諸島的土地,這些旅程成為了他的藝術遺産不可缺少的重要組成部分。

為什麼是愛爾蘭?為什麼是1970年代?

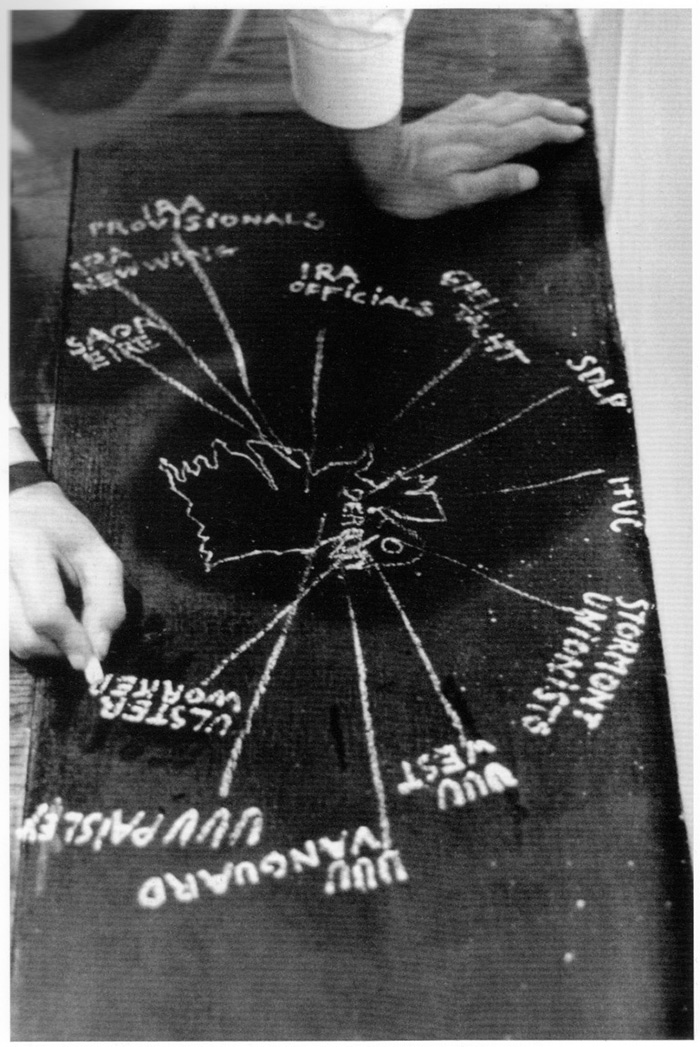

對於沉醉於“神話”力量的博伊斯來説,愛爾蘭及不列顛諸島古老的凱爾特文化(Celtic)無疑對他有著強大的吸引力。愛爾蘭別具一格的自然風景、奇詭傳説、文學與詩歌均是“文化復興和治愈的源泉”,盡數吸引著博伊斯。而1970年代也是探索藝術與政治之間關係的關鍵時期,在六十年代動蕩的余波中,許多大規模抗議活動在世界各地屢見不鮮,北愛爾蘭衝突在其中尤其矚目,擁有敏銳政治嗅覺、積極參與社會問題的博伊斯自然不會忽視它的存在。

約瑟夫·博伊斯在紐格萊奇墓(Newgrange)的古代凱爾特雕塑前,1974。紐格萊奇墓是愛爾蘭最為著名的史前墳墓之一,也是世界文化遺産博恩河河曲考古遺址群(Archaeological Ensemble of the Bend of the Boyne)的一部分,約建造于新石器時代的西元前3200年。©Caroline Tisdall

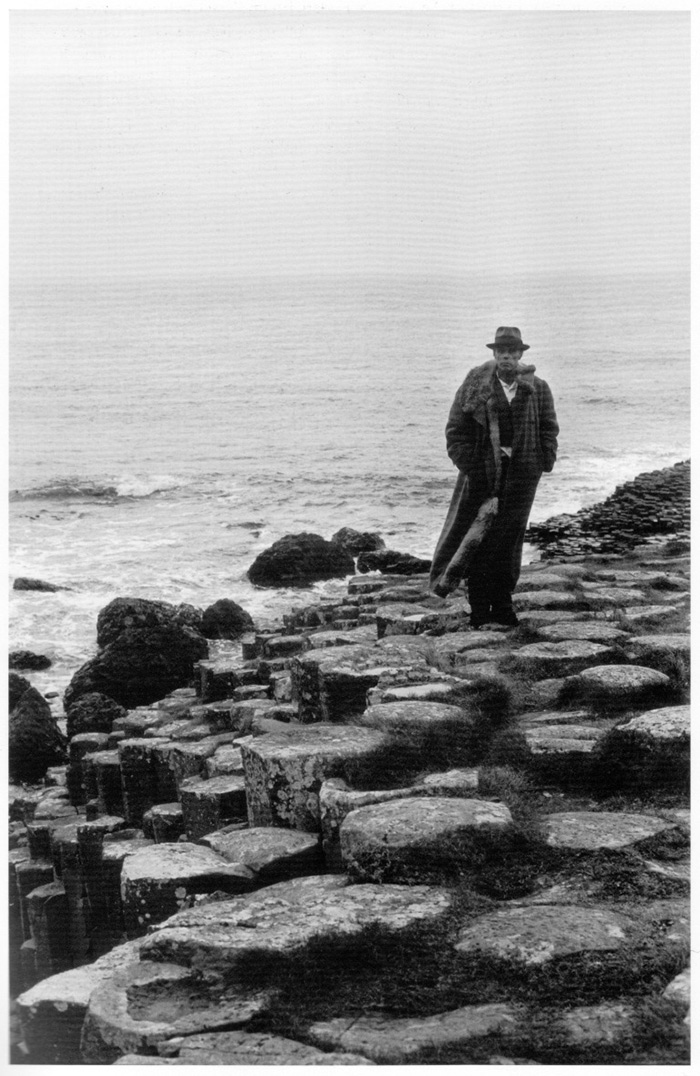

約瑟夫·博伊斯在北愛爾蘭世界遺産“巨人堤道”(Giant's Causeway),1974。巨人堤道海岸是由總計約4萬根六角形石柱組成8公里的海岸,石柱連綿有序,呈階梯狀延伸入海,被認為是古新世時火山噴發後熔岩冷卻凝固而形成的;其名稱起源於愛爾蘭民間傳説,堤道是由傳説中的愛爾蘭巨人建造的。©Caroline Tisdall

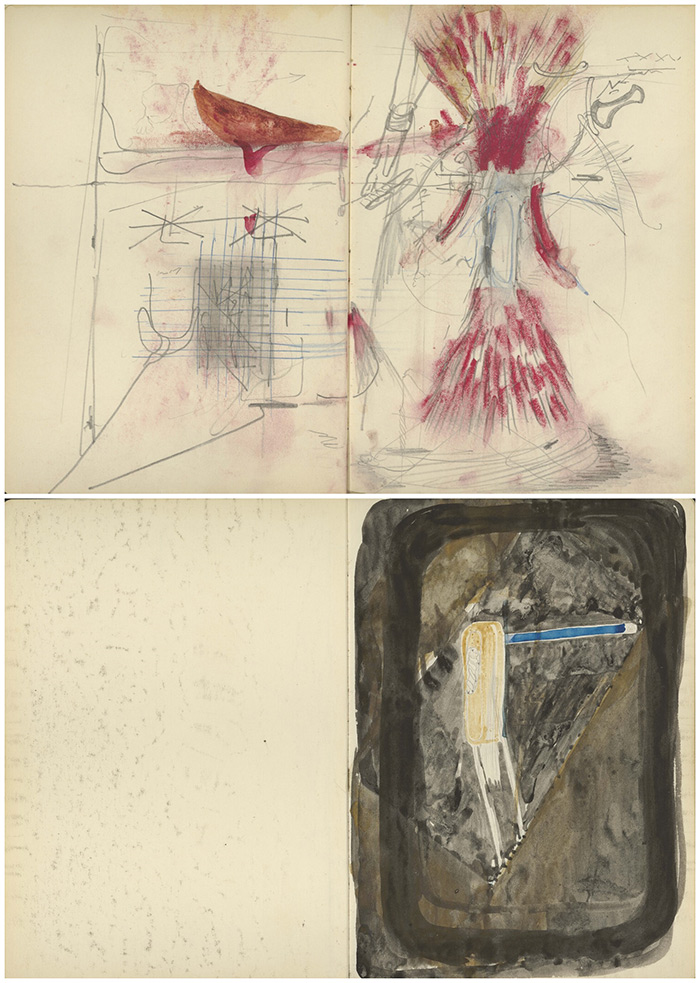

使博伊斯著迷的還有愛爾蘭作家詹姆斯·喬伊斯。早在1960年代前後,博伊斯就開始了“《尤利西斯》續篇”的創作(Ulysses Extension),據他所言,畫在筆電上的數百幅鉛筆和水彩畫是“應詹姆斯·喬伊斯的要求”而作。鋻於詹姆斯·喬伊斯已于1941年離世,這個“要求”大概率是托夢而來的?

約瑟夫·博伊斯,“《尤利西斯》續篇”(Ulysses Extension)©VG Bild-kunst,Bonn,2021.Photo:Wolfgang Fuhrmannek,HLMD.

持續創作多年後,博伊斯的這一系列作品最終以《在愛爾蘭給某個神秘人的秘密素描手冊》(The Secret Block for a Secret Person in Ireland)之名于1974年開始展出,他將這個展覽帶到了愛爾蘭及北愛爾蘭。

1980年,在愛爾蘭街頭仍能見到1974年《在愛爾蘭給某個神秘人的秘密素描手冊》的展覽海報(右圖;左圖為原始海報)©Caroline Tisdall

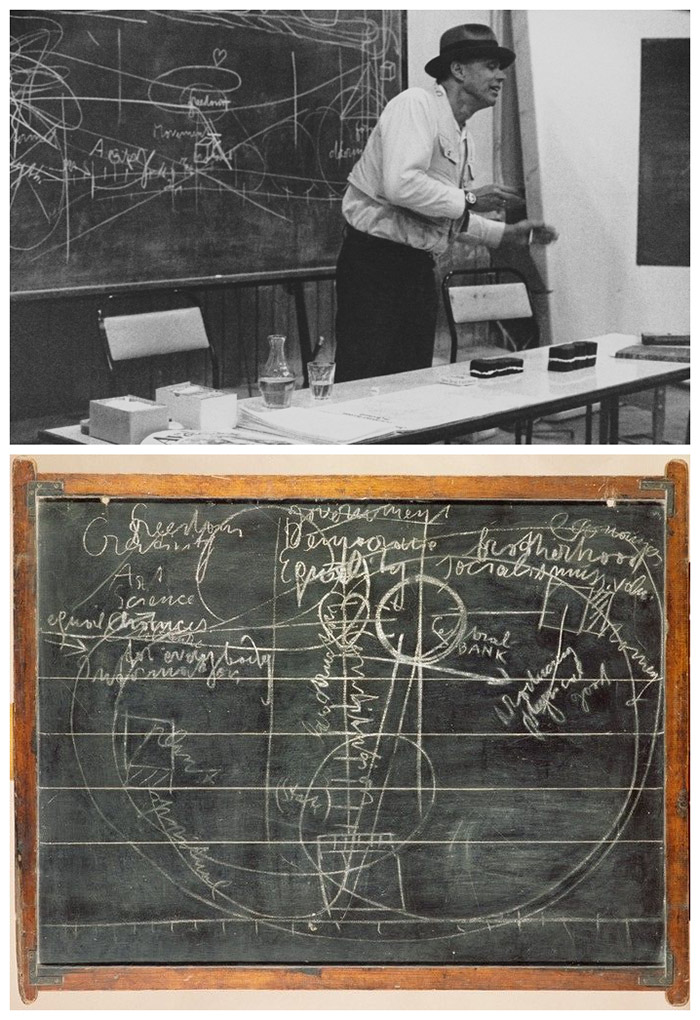

雖然離開了教室,但博伊斯並沒有離開“教學”。《在愛爾蘭給某個神秘人的秘密素描手冊》展出期間,博伊斯在愛爾蘭全境進行了多場“博伊斯式演講”,並創作了多塊“博伊斯的黑板”。如油脂和毛氈一樣,“黑板”也是博伊斯發掘出的個體符號,黑板上的講解與涂寫“繪畫”出了博伊斯精神對話的痕跡——“當我不在場時,黑板即代表了我的存在。”

上圖:演講中的約瑟夫•博伊斯,愛爾蘭,1974,©Caroline Tisdall。下圖:“黑板,都柏林,1974“(The Blackboards, Dublin 1974)© Hugh Lane Gallery. © Estate of Joseph Beuys, Bild-Kunst Bonn / IVARO Dublin, 2021

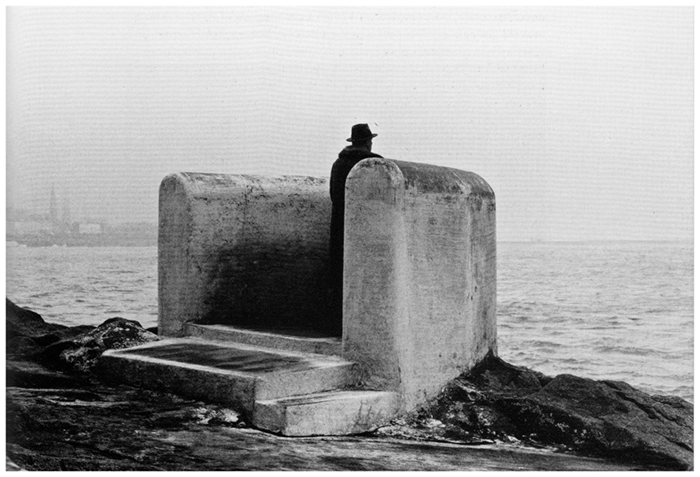

對深陷暴力衝突的愛爾蘭來説,博伊斯在整個1970年代和1980年代都是一股鼓舞人心的力量。當他彎腰觸碰愛爾蘭的花草與土地,當他站在詹姆斯·喬伊斯的居住地望向愛爾蘭海時,那種力量,正在醞釀。

約瑟夫·博伊斯,愛爾蘭,1974 ©Caroline Tisdall

約瑟夫·博伊斯,愛爾蘭桑迪科夫(Sandycove,詹姆斯•喬伊斯去往歐洲之前、在愛爾蘭的居住地),1974 ©Caroline Tisdall

博伊斯將愛爾蘭視作“歐洲的大腦”,在結束這段旅程後的第二年,博伊斯完成了“歐洲的大腦”(the Brain of Europe)的創作。

約瑟夫·博伊斯,“歐洲的大腦”(the Brain of Europe),紐約,1975 ©Caroline Tisdall

不止是對於愛爾蘭,對世界很多地方的人來説,博伊斯都是釋放“神話”的能量彈。但博伊斯卻堅信“創造力不是藝術家的專利”,因為“人人都是藝術家”。“人人”都能創造的藝術“並不是指人們放在客廳或博物館裏的單個作品,而是指事件、對話和思維過程”。

博伊斯這句最為出圈的名言“人人都是藝術家”,會讓人聯想起美國藝術家安迪·沃霍爾(Andy Warhol)的那句“每個人都能成名15分鐘”,有趣的是,這兩位藝術家恰巧是歐美當代藝術界最具影響力、也最具代表性的“神話”人物。也許在“神話”與“神話”之間,更容易實現對話。

約瑟夫·博伊斯(左)與安迪·沃霍爾(右),慕尼黑,1980 ©Schellmann Art

“人人都是藝術家”是一句耐讀的話,反過來説,藝術家首先都是個“人”——他讀什麼書、交什麼樣的朋友、去看怎樣的世界、怎樣看這個世界,最終決定了他成為怎樣的“人”。“難懂”的博伊斯説教學是他最偉大的作品,但其實,他自己才是博伊斯最偉大的藝術作品,教學也只不過是他的輸出之一而已。

所以,他走了多遠的路才成為博伊斯?答案或許也在愛爾蘭的風中飄蕩過。(作者:李莞潸)

約瑟夫·博伊斯在 “巨人堤道”(Giant's Causeway),1974 ©Caroline Tisdall