2012年馬泉在沙漠無人區考察

2021年11月20日至12月17日,“馬泉作品展”在清華大學美術學院美術館開展,這是繼2019年底在深圳關山月美術館之後,馬泉教授關於沙漠主題創作的第二次亮相。自2006年開始,馬泉教授每年駕車深入沙漠無人區,這成為他生命和創作中不可獲取的一部分。近十年來,他開始以極致生存環境的感受與思考為出發點,通過不停的媒介實驗與探索,將躍遷的認知轉化為藝術創作。

2011年馬泉在沙漠無人區考察

在清華大學美術學院美術館展廳內,無論是超越了具象藩籬的馬記水墨系列,以木刻與繪畫結合的馬記綜合材料,還是將科學研究與藝術轉化結合的瓷沙編碼、時間雕刻,還是結合了沙漠圖景和聲音藝術的影像作品……馬泉作品展中媒介的豐富、探索的深度超出了大多數觀眾的預料。馬泉的藝術作品建立在他身體力行的生命體驗之上的。正如他所説“用藝術的方式提出問題,用設計的方式解決問題”,他不斷地追問自己真正想要的是什麼,不斷地探究怎樣的媒介才能更加精準地轉化出他的思考與感受。

十餘年來,他經歷了怎樣的心路歷程?他的探索背後有著怎樣的思考?未來他將如何探索下去?藝術中國在展覽現場對清華美院視覺傳達設計係長聘教授、博士生導師、藝術家馬泉進行了專訪。

清華美院美術館“馬泉作品展”現場

清華美院美術館“馬泉作品展”現場

清華美院美術館“馬泉作品展”現場

藝術中國:人們之前對您的印象更多是一名著名的設計師和美院教授,2019年關山月美術館和2021年清華美院美術館的展覽讓人驚訝地看到您在純藝術領域的思考和實踐,您自己如何看這兩種身份之間的關係?

馬泉:這種現象其實與目前國內外學科的一些定義有關。1980年代我接受本科教育的時候,我們專業的老師有兩個重要組成部分:一個是像吳冠中、劉巨德、鐘蜀珩、陳雅丹、魏小明先生等,另一個是像余秉楠、陳漢民、高燕、何潔等設計方向的老師。回望來看,這個師資結構非常適合為學生構建一個良好的底層知識架構,所以我們那一批學生明顯地更多樣性發展,既出現了眾多國內外聞名的設計師,也有像我的同班同學張大力、高波、王小松等活躍在當代藝術界的獨立藝術家,雖然目前發展的路徑方向不一樣,但我們都出自同一個藝術教育平臺所給予的知識結構。

馬泉在劉巨德老師素描課堂上的作業(1984年)

我一直認為本科教育是給學生提供一個紮實寬泛的知識結構,學生將它跟自己的個人理想結合起來,去實現自己的發展。設計師和藝術家的根本區別不是媒介,而是問題主體:一個是將解決客戶的問題,另一個是解決自己看世界和表達自己的認知,雖然問題主題不同,但它們的實驗路徑和需要的知識結構是差不多的。

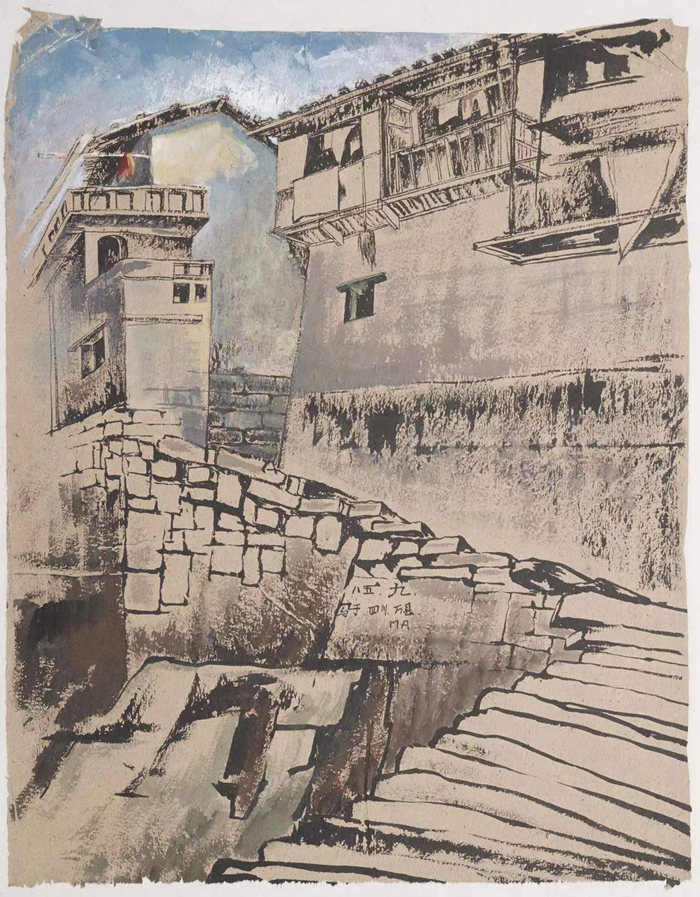

1985年9月,馬泉跟隨吳冠中老師到四川寫生的風景速寫

我的設計經歷滋養著我的藝術創作活動,我更會注重認知在整個創作裏所起到的作用,以及科學技術發展所帶來媒介的豐富性。我更關注的是我的敘事力量,單一媒介有它的局限性,當成為一個結構的時候,會更符合我在敘事中的需要。在這個過程中我不會想是設計師還是藝術家,受這種非範式教育結構的影響,我會更打開我自己,在探索過程中沒有太多的限制,只不過在不同媒介的使用過程中,可能需要更多的時間來實驗。

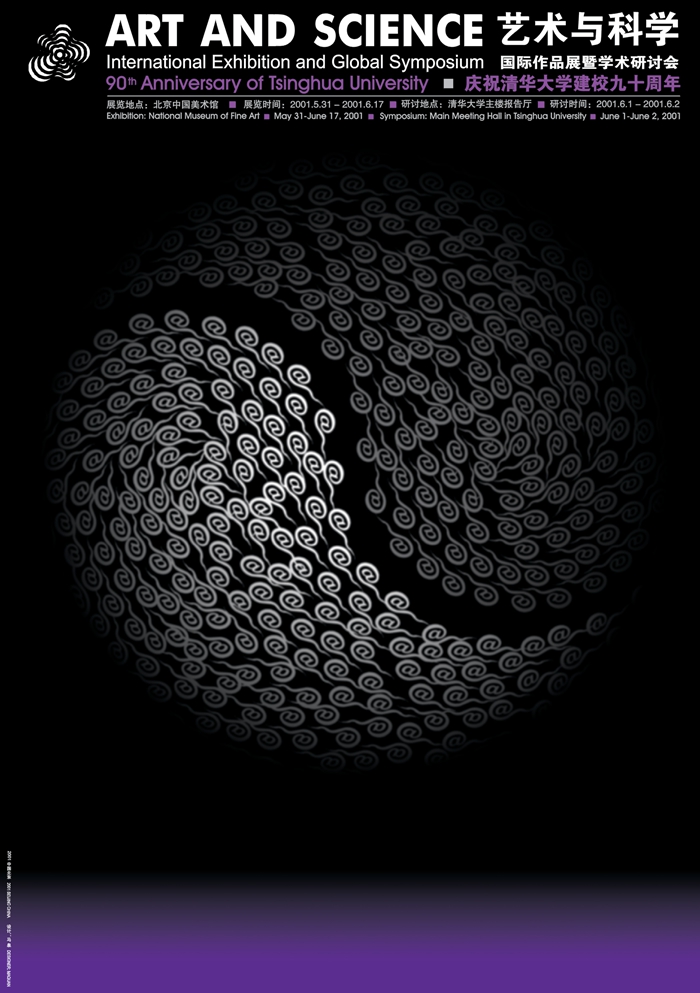

馬泉教授2001年為慶祝清華大學建校90週年“藝術與科學”國際作品展與學術研討會設計的海報,其主體圖案靈感即來源於1983年那張繪有太極圖的課堂作業

藝術中國:劉巨德先生提到您1983年的一張令他印象深刻的課堂作業,畫的是一個大太極圖裏佈滿了旋轉有序的小太極圖,本科讀書時您就開始思考“人與自然”的關係嗎?

馬泉:那好像是本科一年級的一次作業,我沒想到劉巨德老師竟然還能記得,老師的記憶力讓我們佩服。其實可能不是我一個人,如果説人類來自於自然的話,我們每個人的基因裏面都有一個與自然特別密切的天性。只不過我們在日常的社會生活裏,容易埋沒而不自知。

但那時候的作業更多是一種自然形成的,也沒有系統化的知識結構的支撐,所以我更把它願意看作是一种先天對自然的回饋。現在的個人創作、教學研究、設計實踐研究,包括一些閱讀以及自己的觀察等,這些資訊量可能比那時候大多了。

2014年,馬泉的一張水墨實驗作品

藝術中國:和近40年前那張作業相比,今天您創作的延展在哪?

馬泉:這次創作是由十幾年前我對沙漠無人區的一個好奇和探險所引發的。我們一提到沙漠,也許好多人會説跟大海差不多,其實並不一樣。我查閱了一些資料,地球幾十億年到現在,能夠保持跟原始地球最接近的就是沙漠空間,可能它這種荒蕪和危險使它得以保護和保存了自己的內部環境。

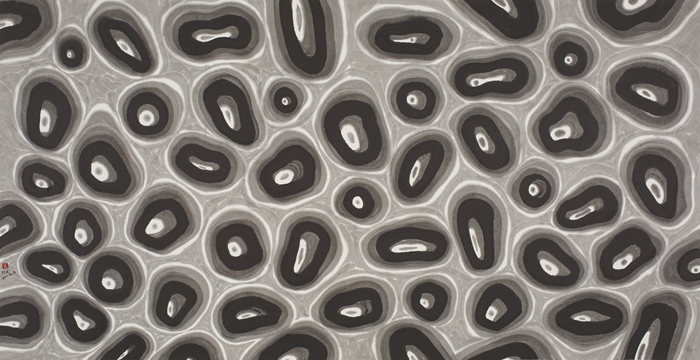

馬記水墨55號 紙本水墨 2016年

我總覺得人類其實沒有那麼強大,我們在日常生活裏會被各種資訊所左右,經常會不自覺地迷失。當我在沙漠裏,一個強大的自然場景和場域把你活生生地拽回到與自然的最直接的、赤裸裸的關係,而不是經過各種知識、工具隔開以後的關係。那時候我會重新思考我的工作和研究內容。在極致的空間裏邊,第一反應就是面對大自然,人太渺小了;第二,人的生命是有限的,甚至不如一粒砂礫的生命長,如何在用有限的時間裏邊去做一些有意義的事情?

馬記水墨52號 紙本水墨 2017年

這種個體的思考可能有一定的普遍性,因為每個人都在追問“我們從哪來,到哪去”,它不可能有標準答案,但在追問的過程中帶來了各個學科和人類文明的發展。它實際上是在一個特殊的自然環境和空間裏引發的人類一種自覺的反省,這個是我對沙漠空間的依賴之處,從那以後我就産生了一系列類似于科學考察的持續創作行動。

2008年馬泉在沙漠無人區考察

藝術中國:是一個什麼樣的契機,讓您開啟了十幾年的沙漠穿行之旅?

馬泉:其實是偶然的機會,就跟大家日常放假休息要去遠行一樣,我跟一些朋友們開車去草原,結果一下就到了沙漠。對大多數人來講,我所説的沙漠場景是陌生的,不是我們在網上看到的那些美麗的圖片,那種景觀僅僅是極小的一部分。

進去之後你會發現沙漠場域瞬間把你和整個熟悉的人類社會隔絕了,你在人類社會裏面所形成的所有經驗,突然在空間裏是無效的。因為你面對的首先是生存,怎麼能夠進得來,還得很好地保持生命狀態,出得去。

這個空間很神奇,你剛進去的時候會特別恐慌。當既有經驗不能支援的時候,人是恐慌的,我們生活在自己的經驗裏面,才感覺安全。因為沙漠空間裏什麼都沒有,四面沒有方向,沒有參照物,一下就失掉了人類社會裏無數的坐標系統,所有的經驗被瞬間格式化。

當你處在一個看著什麼都沒有的空間裏,突然你自己內心想的東西很多就開始冒出來了。在城市裏面有很多我們可見的“有”,但在這個空間裏真的是什麼都沒有,這時你的腦子裏邊的所有的“有”就會被誘發出來。不知道為什麼,第一次進來之後,我就覺得這就是冥冥之中我最想要來的地方。

2014年馬泉在沙漠無人區考察

藝術中國:從2006年到2021年,這十五年裏您和沙漠之間的關係經歷了幾個階段?

馬泉:對,一開始跟所有人第一次到一個陌生環境的狀態一樣,只不過沙漠這個環境太極致了,它看著很溫柔,但其實充滿了風險。至少目前沙漠仍被科學家定義為不適合人類居住的場域,比如它氣候的迅速變化,都會對習慣在城市裏生活的我們帶來很多不適,但同時我又覺得它是地球上最乾淨、最純粹的地方,也是保持地球本身氣質最好的地方。

就像你説的,剛開始要進入這樣的地方的確要做充足的準備,包括精神、體能上的準備,還有救生等必備工具都要準備好。這時候會稍微有點手忙腳亂,包括每一次也都會帶來一些教訓,然後再下一次去的時候會再注意。剛開始的幾年基本上就一個目標:最好能夠能活著進去,活著出來。

幾年時間之後,隨著自己的駕車能力、技術能力、應對極限挑戰能力的提高,還有整個沙漠的形態看似無規律,其實還是有規律的,對這些有一定了解之後,自己就可以稍微坦然一些了。這時候,你才有精力回望和考察了,開始單獨審視沙漠空間和自己的關係。

2015年馬泉在沙漠無人區考察

在這個恐慌之後,基本上就很舒服,那種狀態也很寧靜。後來我想我應該有時間就重返,在這兩個空間裏往返,既在人類社會裏邊保持我對當下資訊的了解和介入,同時也能在另外一個空間裏回到我自己的一個狀態。所以我就開玩笑,那裏是我的道場,我會在強大的自然之下,在什麼都沒有的極致空間裏,倒逼你內觀,倒逼你自己跟自己説話。我的感覺是當你跟自己在對談的時候,必須是真誠的,否則的話你在他一系列的後續的思考活動就容易走樣,所以這就是我依賴這個空間的一個很重要的原因。

這個創作動機其實一直埋在我的內心深處,但沒有一個很好的出發點。無意中對沙漠的探險行為一下觸發了我在大學時就有的作為個人創作探索的一個想法。

2016年馬泉在沙漠無人區考察

藝術中國:您在沙漠裏遇到過特別驚心動魄的時刻嗎?

馬泉:我只能説十幾年來有險吧,在沙漠裏是不能犯錯的,如果是特別大的錯誤,就沒有回救的可能性了。目前還好,有幾次有驚無險。

每年沙漠裏不可逆轉的事故有很多,有各種各樣的原因,我覺得主要的原因還是在於對自然不夠敬畏。人類在現代機器的合作下,似乎你可以征服所有東西,其實不然,大自然還是強大的。我有一個原則,在這種特別極致的自然空間裏邊,首先要保持敬畏,通過努力去了解、慢慢接近它,不要試圖有征服的概念。加上自己的多年的體驗、操控車的技術和自救能力的提升,這樣的情況下我會離出現意外的概率就小一點。我想只要保持一種敬畏之心,自然應該能夠接納我。

2021年馬泉在沙漠無人區採集砂礫

藝術中國:沙漠對你來説是一個擬人化的存在嗎?在它內部穿行的時候,其實是在跟它對話和交流。

馬泉:“對話”這個詞很準確,實際上是對自然的敬畏態度和多年來對沙漠慢慢的接近和理解,才使得沙漠接納了你。我曾經説我努力了這麼長時間,就是想獲得一個跟沙漠談戀愛的機會。

我慢慢回望,沙漠似乎是我的一面鏡子,我去那裏就想看到我自己。它是一種極致的荒蕪空間,在這裡邊只能看到自己、聽到自己心臟的跳聲。如果你面對快節奏和不斷變化的世界不太適應的時候,你應該去趟沙漠,那個場域會瞬間強制性帶來不一樣的體驗,也會讓你警醒。總而言之,沙漠是一個治愈人類社會裏所有的“人類病”的地方。

馬記綜合材料創作的木刻過程

藝術中國:從沙漠回望今天生活的人類生活,您覺得現在存在哪些問題?

馬泉:包括這次疫情的發生,使得我們人類不得不重新思考人與自然的本質關係。科技的發展極大地增加了人類力量,但我們要思考——什麼是可改的?什麼是不可改?什麼是不可去逾越的?如果人類的生命是在地球自然生態的迴圈過程中産生的,卻反過來去破壞産生自我生命的生態,是怎樣的一個結果?肯定是災難性的。

我們生活在一個資訊爆炸的時代,我們在眾多資訊裏容易迷失,高速發展的人類科技活動帶來人們內心的焦慮。我只是在這個時代裏保持自己的一個內心空間,並找到了一個真正使我自由的物理空間。

馬記綜合材料創作的繪畫過程

藝術中國:其實您真正的藝術作品應該是在沙漠穿越的整個過程和思考感受。

馬泉:對,我們在展廳裏看到的有形作品只是一部分。從我在北京裝東西上車,出發,然後進入沙漠,到再回來的整個過程,其實是一種很強烈的當代藝術行為。但我還是願意把它梳理出來,呈現出大家看得見的一些認知的方法、實驗的路徑以及結果。它跟好壞沒關係。

藝術家與科學家以及所有的人類創造活動都是個人經驗,這種個人經驗各有各的方式。整個人類社會文明的進步,就是無數個體的認知和探索推進所形成的一些經驗,當成為被證明或者大家願意接受的一個普遍道理時候,就成為知識了。就像沙漠一樣,幾萬平方公里的無人區裏,可以挑出一粒粒的沙塵,浩瀚的沙漠其實是一粒粒肉眼看不到的沙塵所組成的。

馬記綜合材料創作的繪畫過程

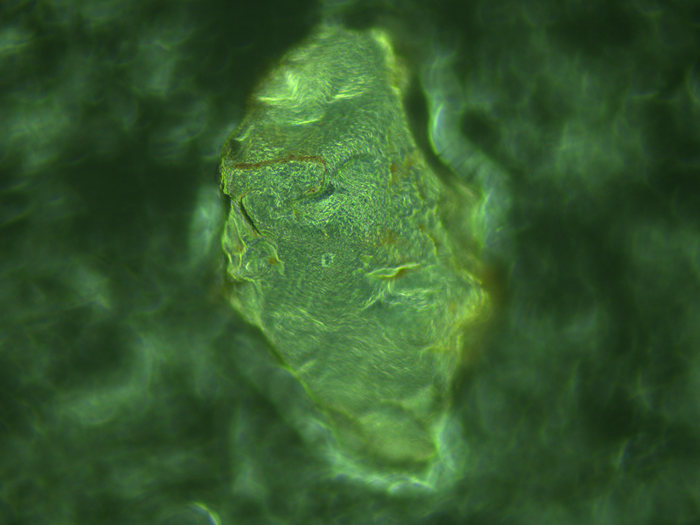

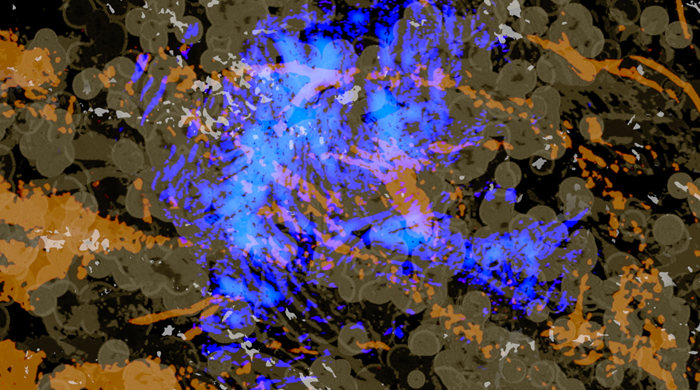

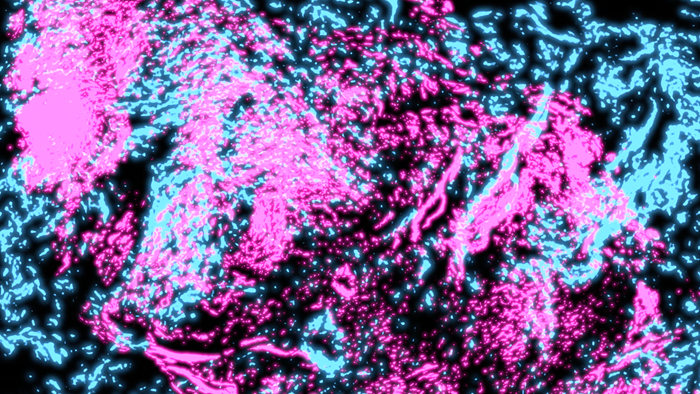

像《時間雕刻》系列就是把人類肉眼看不到的沙塵,通過科學的方式採集出圖像資訊,再以銅版畫的方式轉譯出來。大家看到之後會發現那麼微觀的一個視界裏邊居然有如此宏大的一個結構。如果你知道沙漠是一億年形成的,你就發現一粒沙塵可能比包含整個人類起源的生命更還長,當你重新再審視沙粒的時候,跟原來是不一樣的。

我就想怎麼能把我個人的體驗能夠轉換出來一部分被大家共同來體驗,有些東西可能也轉不過來,只能是在我自己內心裏的東西。

沙塵顯微掃描

藝術中國:很多觀眾認為您的創作非常當代,您自己內心是怎麼定位的呢?

馬泉:對,我一直不想被定義為當代藝術,雖然很多人會説這是一種非常當代的藝術形式。我認為不能因為媒介本身去定義一個認知活動和探索,要回到事物的本質,媒介本身有自己的屬性。

我只是希望把我在沙漠的這些極致體驗、觀察、科考和認知活動,通過我的方式轉化出來給大家分享。我自然而然會先從最熟悉的工具開始,當隨著創作的進行,我最熟悉的媒介不能滿足我的敘事需求的時候,就面臨著很痛苦的選擇:要麼待在舒適的環境裏面用熟悉的媒介一直做下去,要麼走出舒適區,去構建一個結構。

我選擇了後者,利用每一種媒介的特性,把所有不同媒介的屬性集合起來産生整體結構和敘事力量。這是我的創作的一個著力點,我在做一個結構,這需要大量的時間去尋找哪些媒介是適合的。有的媒介在實驗過程中發現挺好的,但不適合我用,這我也得忍痛地拋棄。

《時間雕刻》銅版畫創作實驗

藝術中國:從展覽現場看,您對每一種媒介的使用都有突破,它們形成了不同層次的語言。比如水墨,一開始是具象的,後來就超越了物象的限制。

馬泉:這是因為隨著探索的過程,我的認知在不斷地提升。其實每一次自己的改變,都是因為你的認知超越了你的技術,才會倒逼你的媒介實驗往前推進。技術到一定程度之後,也會倒逼認知往前推進。它們不斷的互相刺激,會推動往前探索。

當在沙漠裏感受的時候,你會發現自然界的組成是多麼豐富,雖然什麼都看不到,實際上有風的聲音,有皮膚的感受……觸覺、嗅覺和視覺都有,所有加來才完成了整體的對自然的感覺。

剛開始使用水墨的時候,它能夠承擔起我想表達的一部分,但是還有很多東西它承擔不了。有人説一張畫面裏雖然沒有聲音,但是能看到聲音,我覺得這過於誇大了。從事某種媒介的人們很容易誇大單種媒介的力量,而忽視了其中的局限性。

沙漠中的砂礫

藝術中國:後來水墨中的形像是一種潛意識的出現嗎?

馬泉:它是自然的,有一天就畫著畫著就沒了沙漠場景,出了這麼個東西,然後就再回不去了。我現在的知識結構會告訴我,它是我認知方式的躍遷導致的視覺語言的變化。這跟我剛畢業的時候不一樣,因為我確實有過生活經歷,也有過這麼長時間的研究,我知道這件這件事必然發生。我不想停下來,所這個畫面永遠會變化,估計後面還會有別的媒介。

在工作室中按採集時間和經緯度分類的砂礫

藝術中國:您會對比每一種媒介語言的特性嗎?

馬泉:因為每種媒介本身的局限性和優勢,所以才完成了一個互補的結構。比如對沙粒資訊的萃取用的是高科技,很多人以為拿個照相機就拍下來,但其實即使有一個很好的顯微機器,也不能直接就拍下來。我們經過好幾個月的實驗,最後才找到一種把肉眼看不到的沙塵的表面資訊提取成物理圖像的方法。每一個沙塵的資訊都是用等高線的三維方式掃描的,每次掃描只能掃到一個點,其他都是虛的,我們通過等高線的方式掃描無數個點,然後再去做圖像的拼湊,最後才能看到現在的圖像。科學家問我你是怎麼做出來這個圖像的?我們當時採集的是資訊,不是圖像。科學的工作很有價值,藝術家也有自己的價值。

每一塊瓷沙實驗的成果上都標注了砂礫的採集時間與坐標

瓷沙實驗也是一樣,其實這特別像基礎科學研究。據我個人研究,沙漠的沙子是地球物質的總和,我們已知的地球所有的物質在沙漠裏邊全有,只不過是沙塵化的存在。沙塵雖然微小,但它不是一種物質,有的物質熔點在500多度,有的物質熔點在800多度,有的物質熔點在1600多度,所以當我採集回來之後,將它跟瓷土、陶土燒的時候,比如800多度,打開爐子之後,有的化沒了,有些沒燒壞的還在……這個實驗持續了將近半年時間。今天能看到的瓷沙基本是通過1300度的環氧燒完成的。從沙漠取回來的沙塵樣本和瓷泥、陶土都來自於自然,這是不同的物質之間的混合。

很多人我説這有什麼意義?為什麼非要把它們放到一起?我的回答是:基礎研究會帶來特別廣的應用的可能性,比如微波發現了,才會有微波爐,而人們往往只看到了應用的部分。我完成了這幾種物質融合的臨界點之後,就可以做成任何器型。

馬泉在工作室進行音樂實驗

藝術中國:比如聲音創作,對您來説是全新的一種語言,對媒介的探索會覺得費力嗎?

馬泉:其實不費力,只是費時間。但所有的行為是我自己自覺開始的,不是誰逼的,我要豐富我的結構,這是必須的過程。如果我不這麼去做的話,你認為這個結果永遠有巨大的硬傷。

實際上,我目前僅僅形成了我的一個底層結構,真正的創作還沒開始。從整個創作過程來看,十年做一個方法論的探索和底層結構的研究,時間不算太長。而且我前面幾十年設計領域的經驗都支撐著我後邊的十年,我相信你的一生的所有的經歷,包括在不同領域的實驗和體驗,都會在某一個時間段支援你最想做的一件事情,成為那件事情裏面的營養。

影像實驗:Flowing sand

藝術中國:十年完成一個基礎研究,這個探索的過程是否有痛苦?

馬泉:我沒有痛苦,但有崩潰過。崩潰指的是你在實驗和推進的過程中,可能有一個朦朦朧朧的期待,做了很長時間之後,這個期待似乎沒出現,這時候容易崩潰。

但人類人是理性的,畢竟不完全是一個憑情緒來工作的和創作的動物。當你知道你崩潰的點到來的時候,也許是一個新的開始的可能性,你會特別理性地接受崩潰,而且甚至還期待它早點到來。這樣你還有時間去糾錯,或者再重新開始一件事情。好多事你不自己不試是不行的,即使容易失敗你也得試。

影像實驗:Micro & Macro

在原來的知識結構裏面看似很安全,其實最不安全。最安全的方式是不斷突破自己,構建新的結構。實際上新結構也不是完全顛覆的,它也包括你的過去,在新的框架裏邊,你的所有的技術經驗都會轉換成一種元素,進入到你的新的經驗裏面去,這個過程是特別令人激動的。

藝術中國:您説如果沒有沙漠,也會去尋找自己內心埋藏許久的一種創作方式,你怎麼描述內心的這種期待?

馬泉:可能是設計的經歷帶來了這個習慣,不能無病呻吟,得有感而發。雖然日常生活裏邊有感而發的東西也有很多,觸點也很多,但都不足以讓我奮不顧身地去投入。

影像實驗:你不是魚你怎麼知道魚的快樂

只有十幾年前,到了沙漠,它一下子激活了我早就期待的一個自我創作的行為。近10年來,除了我的教學工作之外,我更多的時間精力放在了解決我自己的在沙漠體驗之後所形成的認知和看法,甚至也包括我的閱讀、實驗,甚至對整個宇宙的關係的思考,我都會用沙漠的介質來介入去表現我的理解。

但是如果如何把它轉移出來,能成為大家的一部分的經驗,這是一個工作重點。當自我創作一開始,我就知道它不是一兩天的事,至少十幾年才可以還可以有一點眉目。

影像實驗:糾纏態

藝術中國:目前為止,您如何判斷您整個創作的進度?

馬泉:從手忙腳亂到過程中經歷一些實驗的帶來的崩潰,然後又開始重新回到自己最初到底想要做什麼……到現在,我個人覺得是一個基礎的構建。儘管每個板塊也是獨立的作品,但我追求的是一個方法論。既要保持自己特別感性的一面,同時還需要計劃、數據等理性的東西來支撐,當它們兩個在一起共有的時候才有力量。

影像實驗:遷徙

藝術中國:在正常的生活環境裏,沙漠對您是怎樣的存在?會經常回望沙漠嗎?

馬泉:沒有明顯的,因為它每年都會成為我們常在的狀態,一年去個兩、三次左右,主要是假期時間。一般像五一、十一、春節等。最重要的就是在沙漠裏有一個真正純粹的隔離,因為裏面是沒有手機信號,這就意味著你真是在物理和資訊上完全跟人類社會隔絕了,這會倒逼你進入到極致純粹的自己的內部世界。所以這個過程看似好像是離開城市,其實是真正地回歸了自己,在這種狀態和體驗是在我的創作裏特別重要。

影像實驗:沙漠之子

其實就是做一件你自己最喜歡做的事情,在過做的過程中,不能太功利,要不然堅持不住這十幾年。畢竟我還是老師,要把時間和經歷分到教育工作和教學研究,用自己一部分的休息時間納入到這個行為。如果你認為它帶來的愉悅是其他過程根本不能替代的,你就堅持做下去,既要接受高興的部分,也接受崩潰的部分,也要接受整個的一籌莫展。它真正讓你覺得瘋狂,是因為它太不確定了。如果一切結果都已經定在前面的話,就不要做了。(採訪/整理 許柏成 拍攝/剪輯 馮楠 本文使用圖片由藝術家提供)