浮梁俯瞰

文/林霖

從2019年桐廬大地藝術節的“官宣”到2021年5月1日“藝術在浮梁”項目的啟動,將我們的目光再次聚焦“大地藝術節”。這兩年,大地藝術節在中國火了。自黨的十九大報告提出“鄉村振興戰略”以來,用藝術的方式激活鄉村成為鄉鎮發展的重要路徑。當然,“大地藝術節”這一名詞本身是舶來品,我們暫且撇下名詞版權之爭,這兩年在中國各地進行的大地藝術節就有不下十家,它們無一例外是將當代藝術搬入廣袤鄉村的自然環境中,並與當地政府合力參與“藝術鄉建”的實踐。最早的有左靖與歐寧發起的“碧山計劃”,近期有2018年廣安田野雙年展,2018年發起的每年一屆的關中“忙罷藝術節”,以及同樣是2018年發起的安徽銅陵田園藝術季,還有2019年發起的寧波東錢湖國際藝事季、2019年上海崇明島前哨灣當代藝術群展“降臨”,2021年的“橫渡鄉村”以及“藝術在浮梁”項目等。

犁橋大地藝術節現場(供圖:中國·銅陵田原藝術季)

“大地藝術節”雖是熱詞,但卻並非是平地起高樓的新現象,而是一直以來我們正在貫徹實踐的鄉村改造和地方重塑的理念,包括這些年來每談每新的公共藝術的議題。只是,作為文化與藝術,在每一個階段都受到該階段的經濟發展水準和頒布政策的直接影響,其規劃也應時推陳出新、審時度勢。因而,在國家提倡“文旅融合”的當下,“大地藝術節”成為熱詞。基於此我們深感有必要重新在新的時代之下重提鄉村/城市、都市/社區、傳統/現代等看似二元對立、實則相輔相成的概念。在概念背後,都是鮮活的從經濟到文化的生命力。

馬岩松《大地之燈》 (供圖:MAD建築事務所)

迄今的人類歷史都是被從鄉村到城市的運動所定義,所以鄉村並不是作為一種抽象的情懷而存在,也不應是“落後”“淘汰”的代名詞。世界文明史,一大半屬於農耕文明,中國的農耕文明更源遠流長。曾經,伴隨著城市化進程的發展,鄉鎮人口借著教育和工作大量移向城市,並由此帶來了諸多眾所週知的農村問題;鄉村的原始風景逐漸被遺忘,傳統文化逐漸落寞。在此種狀況下,黨的十九大之後,鄉村振興成為建設美麗中國、表達文化自信、展現大國魅力的重要途徑,並在“十三五”期間效果卓著。基於此,鄉村振興、藝術介入鄉村都是順勢而為。藝術展覽介入鄉村帶動了旅遊業以及與之相關産業鏈的發展,對當地經濟的發展、文化形象的提升、文化品牌的塑造具有促進作用,對村民來説也是一個能培養“文化自信”的好途徑。

馬岩松《大地之燈》 (供圖:MAD建築事務所)

此次“藝術在浮梁”的團隊瀚和文化由北川富朗擔任顧問,原本應于去年推出的桐廬大地藝術節因為疫情的原因延遲到今秋。在“好事多磨”的情況下,瀚和文化在接受筆者專訪時表示,大地藝術節不同於白盒子內的展覽佈置規劃,鄉村的戶外環境相對複雜;既不能影響村民正常的生産生活,還要考慮在有限的條件下如何佈局作品的點位,讓遊線更加合理和人性化,作品的分佈更加有層次並産生相應的關聯,以及可持續運營等,這是一次很大的考驗。疫情當然也影響頗多,海外藝術家無法親臨現場也無形中增加了團隊的工作量。雖説“藝術在浮梁”項目只是在浮梁的一個村子(寒溪村)內實施,但瀚和文化表示大地藝術節的理念並不在於廟之大小,其本身也不單純是一種藝術的展覽,而是一項以文化為主導的系統工程,通過藝術如何帶動當地振興與産業的發展、如何可以持續運營、如何為當地培養或引入年輕的人才等等,都是需要考慮解決的諸多問題。

馬岩松《大地之燈》 (供圖:MAD建築事務所)

當被問及“大地藝術節”舶自日本越後妻有大地藝術祭的概念,在落地的同時是否契合我國國情?瀚和文化團隊表示,該團隊早在2016年就在越後妻有上設立了“CHINAHOUSE華園中國藝術基地”,並作為“越後妻有大地藝術節”的正式組成部分持續運作至今。從 2017年開始,團隊與北川先生共同發起了“大地藝術節中國項目計劃”,並在全國各地鄉村考察,也在不斷摸索和總結一套在“越後妻後大地藝術節”的基礎上,符合中國的國情,具有實操意義的工作法。

上海崇明《降臨》展覽開幕現場

因為疫情阻隔而導致北川富朗作為策展人無法親臨中國,為此“桐廬大地藝術節”一直在延期。筆者向桐廬市文旅局有關人士了解到的情況是,他們還是希望北川富朗能親自到桐廬策劃大地藝術節,而非只是擔任顧問,這才是他們合作的初衷。此外,該大地藝術節只是桐廬縣整個藝術鄉建項目的一個部分;對政府來説,他們更關注的是通過這樣的方式能給村民和村莊帶來的收穫與改變,並倡導一種生活美學同時做到美育,他們當然也在思考通過這樣的方式能否留住本土年輕人、吸引外來更多的年輕人走進鄉村。對於不同國家藝術家作品的選擇和邀請他們參展的目的正在於如今文化自信所提倡的包容與多元化,也是希冀以文化交流的語言去推動政策落地。在桐廬市文旅局的“藝術鄉建”版圖中,藝術策展結合的是“美麗鄉村”的建設,除此之外還有結合農田和種植技藝的“田園藝術”以及本土非遺手工藝的展示。

銅陵田原藝術季開幕式現場(供圖:中國·銅陵田原藝術季)

而目前國內藝術鄉建版塊中,結合政策做得比較好的可以參考安徽銅陵田原藝術季。啟動於2018年11月的第一屆銅陵田原藝術季僅用了一年零九個月,在2020年8月就讓藝術季主辦地犁橋村獲得了國家文旅部頒發的“全國鄉村旅遊重點村”的稱號。而在去年11月舉辦的第二季中,隨著藝術景觀的豐富,區政府也啟動了犁橋村的一期燈光亮化工程,周邊的水道整治與改造也已提到議事日程之上。可見,在這裡,“藝術賦能鄉村”得到了一定的實踐。

銅陵田原藝術季現場(供圖:中國·銅陵田原藝術季)

當然,從政策到落地,從舶來到在地化,還有很長的路要走。因為,通過藝術活動來振興鄉村只能是一種可行的方向,在當下還不具有普世性。因為在偌大的中國,鄉村、古鎮並不是一個想像的共同體,而是若干個在文化結構、生活方式、地理生態上具有差異性的個體。同樣的,這種模式也不應成為一種噱頭,也不是為了立竿見影的某種“政績”,而是一種積極主動解決一定社會問題的態度和實踐,並將我們所面臨的時代問題納入關注和研究的視野,並非就藝術談藝術。

銅陵田原藝術季現場(供圖:中國·銅陵田原藝術季)

王煒在《大地報告——另一種中國行紀》中提到沒落在資訊時代的“鐵路王國”東北,説那是一個質樸的、龐大的物理力量所推動的時代,他引用了他朋友的話:“東北一直在影響和供應中國內陸,但它沒有被真正理解過。”王煒説何嘗是東北,也許我們也沒有“真正理解”過內陸以外的所有邊疆,那些我們生活慣性意外的空間。工業王國尚且如此,更何況前工業時代的“農耕”。

向陽《進化中的塵埃——史子園村的記憶》局部一景

南京大學建築與城市規劃學院教授崔功豪曾撰文指出:“我們不同區域的鄉村處於不同的發展階段……最重要的不是高水準進行‘美麗鄉村’建設,而是研究如何對鄉村進行分門別類,根據發展條件和發展階段,確定發展方向,從而對社會、經濟和自然資源等要素進行有效、可持續地配置。”

上海崇明《降臨》展覽開幕現場

相比之下,諸如崇明前哨村所舉辦的當代藝術展,或許具有當下很多所謂大地藝術節普遍存在的問題:是否僅是直接把作品搬到當地?雕塑、裝置、綜合材料這些東西本就不囿于特定的空間,它們歸根結底指向的是藝術家自己而已,和當地、場域沒有太大的關係。當然,在此並非以偏概全定義所有的人或作品,而是陳述一個普遍性的現象。

莊輝 《一隻被放大的鳥籠》 圖片致謝藝術家及前哨當代藝術中心

行文至此,有一個邏輯關係我們還未突出:即,我們談論大地藝術節和市郊的鄉村、園區改造和發展,最終是為了讓我們的城市和公共空間得以更為良性地發展,因為很多實行的經驗可以回饋于城市,避免城市建設因開放成熟而可能劃入的經驗主義窠臼。這一點在全球一體化的當下,一些矛盾和尖銳的衝突其實很明顯,比如很多時候為了地區發展和經濟開發,一些曾經的公共空間被作為“交換”的砝碼而失去了公共性,成為一個可以獲利發展的空間,於是,一個個公共空間成為了商場、購物中心……這就是為什麼我們今天會覺得大城市越來越千篇一律的原因所在。當然我們也不能一律蓋帽將之歸咎消費主義惹的禍,這個問題背後牽涉的因素很多也很複雜,並非本文一篇小文的篇幅所能詳述,在此按下不表。相比大城市的同質化,市郊、鄉村倒是保留較好的地方文化、風俗和生活習慣,很多地方也在努力在保留自身文化的同時開發旅遊經濟、打造文創産業。

徐震® 進化—綜合力量訓練器 圖片致謝藝術家及前哨當代藝術中心

而藝術,從來不是安全島模式。在各種“沉浸式”藝術展大行其道的當下,我更願意將視野和關注點放在廣袤的鄉村與大地。這並非是一種不合時宜,而是一種自信的選擇。歸根結底,我們還是要尋求我們文化的根基,從根基中成長並茁壯于未來。對技術捆綁、喪失靈魂的憂慮,過於依賴智慧的下場,不外乎赫胥黎《美麗新世界》的圖景;不然,人類歷經數千年慢慢歲月,付出無數的汗水和智慧,結果卻只是把我們自己弄成“殘疾”。

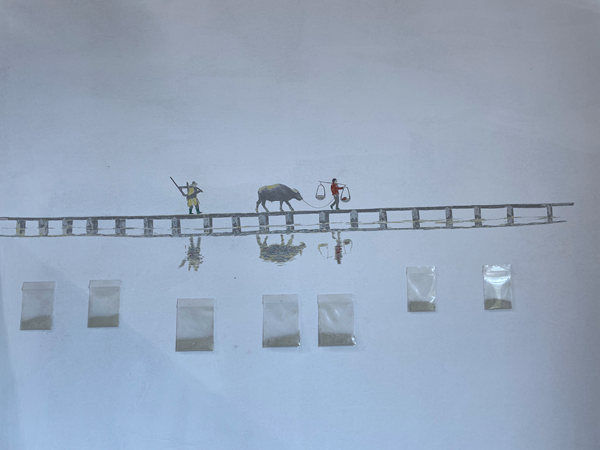

TANGO《泉有米酒酒館》

但願不會如此。

所以,理論層面的探討如此,但和具體藝術項目和藝術創作的實施又是另一回事。但我樂於見到神州大地的大地藝術節這樣的項目和展覽遍地開花。在某種程度上,我們需要一種“文化景觀”——在聯合國教科文組織的世界遺産分類中,除了文化、自然、文化和自然雙遺産之外,還有“文化景觀”這一概念。農村有著強烈的地域性,是人和自然相互作用的一種結果,是人、文化和自然長期的相互影響、相互依存的關係,沒有自然的地理屬性,也就沒有農田、沒有村落。在此基礎上,我們再來談藝術。(本文圖片除註明外,均有作者本人拍攝)

劉建華《渠道——之形》

劉建華《渠道——之形》