對於現在的人來説,街頭攝影並不遙遠,只要拿出手機,人人都可以創作一副自己的街頭攝影作品。但時光倒流一百年,街頭攝影還處於萌芽狀態。德國攝影大師弗雷德•施泰因(Fred Stein,1909-1967)便是35毫米攝影的先驅,雖然他最為世人熟悉的作品是愛因斯坦的肖像,但除了是肖像攝影師,他同時也是一位街頭攝影大師。在弗雷德•施泰因開創性的手持攝影風格的記錄下,1930年代-1940年代的巴黎和紐約街頭之景留存至今,大時代在影像中風起雲湧。

弗雷德•施泰因(Fred Stein)檔案館官網首頁

弗雷德•施泰因的作品與他所處的時代背景密不可分:1933年,身為猶太人的施泰因從德國逃亡至法國巴黎,為謀生開始學習攝影;1941年,施泰因再次逃亡,舉家前往美國紐約,繼續從事攝影工作。縱觀一生,實力遠超名氣的施泰因絕不是“沒有故事的男同學”,成長于德國黃金二十年代的青年一頭墜入戰爭陰霾下的至暗時刻,歷經磨難的他因流亡接觸了攝影,而正是通過攝影,他最終完成了一份大時代背景下的“流亡者報告”。

基於這樣難以複製的個人經歷及歷史背景,在2021年的這個春天,弗雷德•施泰因特別回顧展《流亡者報告》(Report from Exile – Photographs by Fred Stein)正于德國柏林展出。

《流亡者報告》攝影展現場,外場海報

特展匯集了施泰因在1930年代-1960年代之間拍攝的肖像和城市紀實作品,百餘幅攝影作品連同私人文件、出版物等相關物品一同展出。這是首次在政治和歷史的背景下,同時集結施泰因“街頭+肖像”攝影作品所進行的展覽。

【一】

“德累斯頓流放了我,於是我成為了一名攝影師。”

1909年,弗雷德•施泰因在德國名城德累斯頓出生,他的父親是一位拉比。十幾歲時,施泰因便對政治深感興趣,並成為早期的反納粹主義者。成年後求學法律期間,他先後加入了德國社會民主黨(SPD,成立於1863年,是德國歷史最悠久的社會民主主義中間偏左政黨)、以及德國社會主義工人黨(SAP)。

1933年納粹掌權後,身為猶太人的施泰因無法在納粹德國繼續從事法律相關工作,“猶太人+社會主義者”的雙重身份更使他面臨黨衛軍的審查。同年10月,施泰因以蜜月旅行為由,與新婚妻子莉洛(Lilo Stein)逃亡至巴黎,走上了流亡者之路。作為德國流亡者,在法國的施泰因無法重拾法律這個老本行,選擇一份新職業成了他的當務之急。

《流亡者報告》攝影展現場,展覽入口

現存最早的照片由法國人尼埃普斯(Joseph Nicéphore Nièpce)在1826年拍攝,但真正意義上的街頭攝影作品則是在1920年代末期才逐漸增多,某種程度上,這與徠卡(Leica)相機的市場成功有關。作為世界上最早的35毫米相機,徠卡相機問世于1925年,小巧的機身、方便的操作使得攝影師終於可以在城市街頭捕捉瞬間。

也許是命運的安排,施泰因的新婚禮物中便有一台徠卡35毫米相機。因為這臺相機,他決定以攝影作為謀生工具。1934年,施泰因攝影工作室正式開張,他成為一名商業肖像攝影師,同時還為各類型媒體、出版社提供攝影作品,供稿對象包括法國本地的報紙雜誌、猶太人團體、德國流亡者組織等等。

1937年發表施泰因攝影作品的法國媒體

與同時代、專習藝術出身的法國攝影大師亨利•卡蒂爾-布列松(Henri Cartier-Bresson)不同,迫於生計、半路出家的施泰因可以説是沒什麼基礎的攝影門外漢。就像他説的:“德累斯頓流放了我,於是我成為了一名攝影師。(Dresden exiled me,so I became a photographer)”。

施泰因妻子拍攝的在巴黎的施泰因及他的徠卡相機

然而一年後,這個25歲的先鋒攝影師已能和曼•雷(Man Ray)、布拉塞(Brassaï)、安德烈•柯特茲 (André Kertész)等一眾高手共同參加展覽。套用現在流行網文的説法,施泰因拿的是個美強慘的男頻劇本,攝影小天才開始搞事業了。

【二】

施泰因×街頭:影像狩獵者

施泰因説,是徠卡教會了他照相。有趣的是,徠卡相機的發明者最初是為風光攝影設計的這臺相機,因為德國人熱愛徒步登山,靈活小巧的相機更便於攜帶。施泰因顯然看到了風光攝影之外的更多可能性,他帶著相機走進城市,並遇到了他的另一位“攝影老師”——街頭。

《流亡者報告》展覽現場,巴黎群像

移動,迅速,施泰因打開了手持攝影的大門:“‘那個瞬間’便是你的全部。就像尋找目標的獵人一樣,你總能從人群中一眼找到它。”正如一位影像狩獵者,施泰因開始在巴黎街頭捕捉日常中的“那個瞬間”,在動蕩的大時代背景下,施泰因街頭社會學的敘事手法極具戲劇張力,這比精巧的構圖更能引起觀者的共鳴。

在藝術面前,天賦是玄學。施泰因的天賦如何?看看他的“巴黎之夜”吧。這幅施泰因職業生涯中最具標誌性的攝影代表作,是在他最初拿起相機的1934年拍攝的。

巴黎之夜(ParisEvening),巴黎,1934年

擁抱(Embrace),巴黎,1934

擺(Swing),巴黎,1934

水飲(WaterFountain),巴黎,1934

施泰因的街頭作品從最開始便兼具藝術性與紀實性,穿街走巷的他將鏡頭對準懷孕的賣花女、猶太街區的孩子、流浪漢,對準普通人的日常生活以及被寫進歷史書的大事件。柔情的,溫暖的,傷感的,幽默的,不安的,隱喻的……每幅作品都在用自己的語調講述著大時代的故事。

陣線(Popular Front),巴黎,1935

1935年7月14日,法國國慶日。巴黎巴士底廣場舉行“和平和自由大會”,通過了《人民陣線誓詞》,決定建立“人民陣線全國委員會”。巴黎約50萬人、全法國約200萬人集會慶祝法國人民陣線(Popular Front)成立。

噴泉(Fountain),巴黎,1935

洞(Hole in Fence),巴黎,1936

猶太街區(Jewish Quarter),安特衛普,1937

1939年,德國、斯洛伐克與蘇聯軍隊于9月入侵波蘭,第二次世界大戰開始。英法對德宣戰後,在法國尋求庇護的德國難民不再受歡迎。施泰因再度成為“流亡者”,他將妻子和1歲多的女兒送往法國的自由區,自己則被迫進入外國人勞工營進行強制工作。曆盡艱險逃脫後,施泰因與同樣經歷了九死一生的妻女匯合,並最終拿到了數十萬難民都在渴求的難民簽證。

1941年,在國際救援委員會(International Rescue Committee)的幫助下,施泰因登上了當時最後一批從法國開往美國的遠洋客輪。他的隨身行李裏有他的徠卡相機和一部分從巴黎搶救回來的底片,但許多被認為內容涉險的照片不宜隨身攜帶,它們被發往荷蘭的檔案館進行保管。該檔案館在戰時遭到轟炸,世人再也無法見到施泰因二次流亡路途上的記錄。

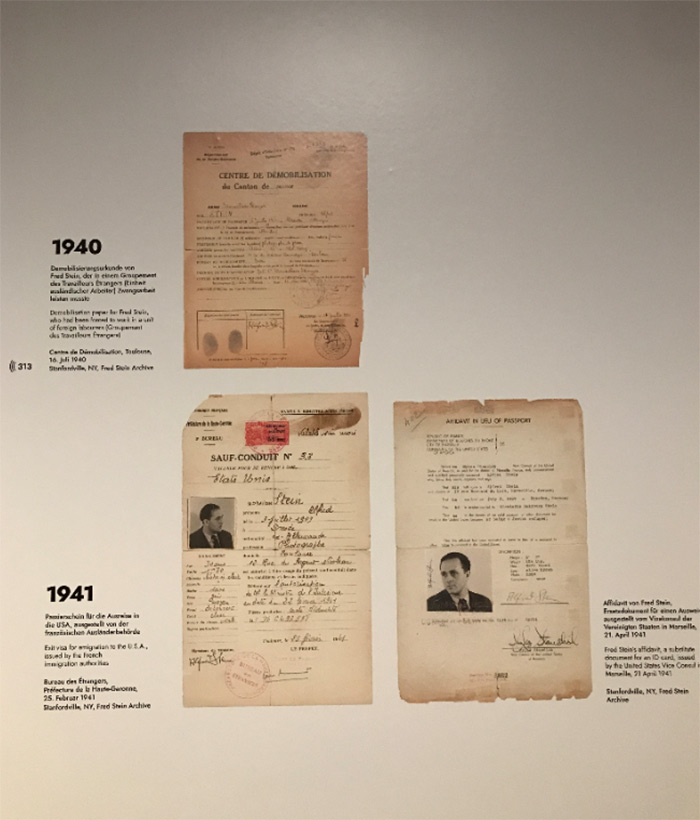

《流亡者報告》展覽現場

上圖:1940年,施泰因在強制工作的勞工營中的登記表

下圖:1941年,施泰因前往美國時的“臨時護照”

1941年6月13日,施泰因的女兒在抵達紐約時于船上留影

抵達紐約的施泰因又一次需要重頭再來,雖然窮困,但他終於擺脫了被法西斯主義支配的恐懼。在這個充滿活力的文化中心,自由呼吸的施泰因重新用相機養家糊口,並放縱般地釋放著自己過去數年被殘酷現實剝奪走的創作激情。

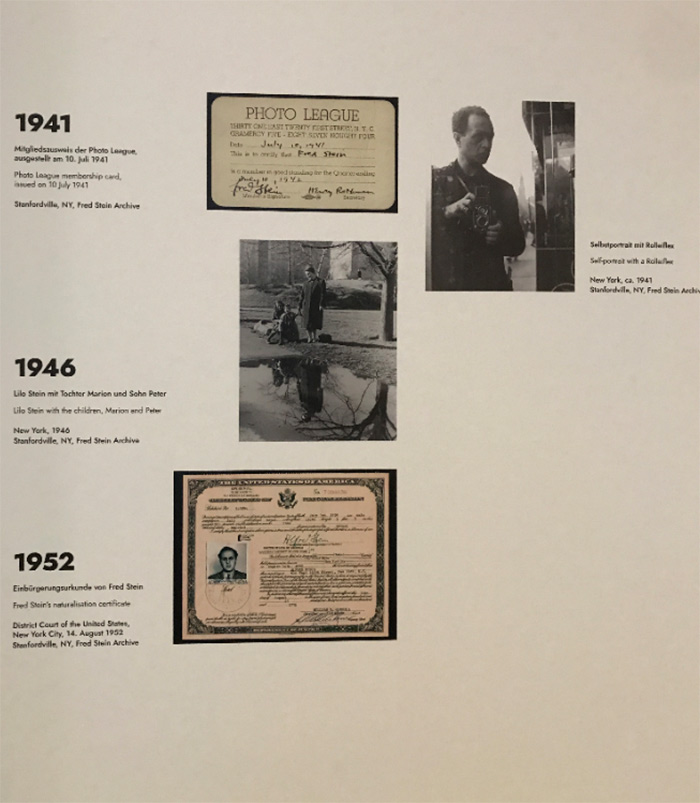

1941:施泰因在1941年7月10日取得美國圖片聯盟會員卡(左);除了一直在用的徠卡,施泰因在紐約又擁有了一台祿來相機(右)

1946:施泰因的妻子及一兒一女

1952:施泰因加入美國國籍的入籍證書

施泰因帶著“觀察”這個天賦貪婪地徘徊在街頭,從戰時到戰後,他癡迷地記錄著從第五大道到哈林區的紐約生活,重新成為捕捉“那個瞬間”的街頭影像狩獵者。他的攝影語言依舊是熟悉的配方,但技藝更加純熟,這位影像狩獵者升級為紐約2.0版本,在“街頭BGM”裏,他終於可以放開手腳大殺四方。

長椅(Bench),紐約,1941

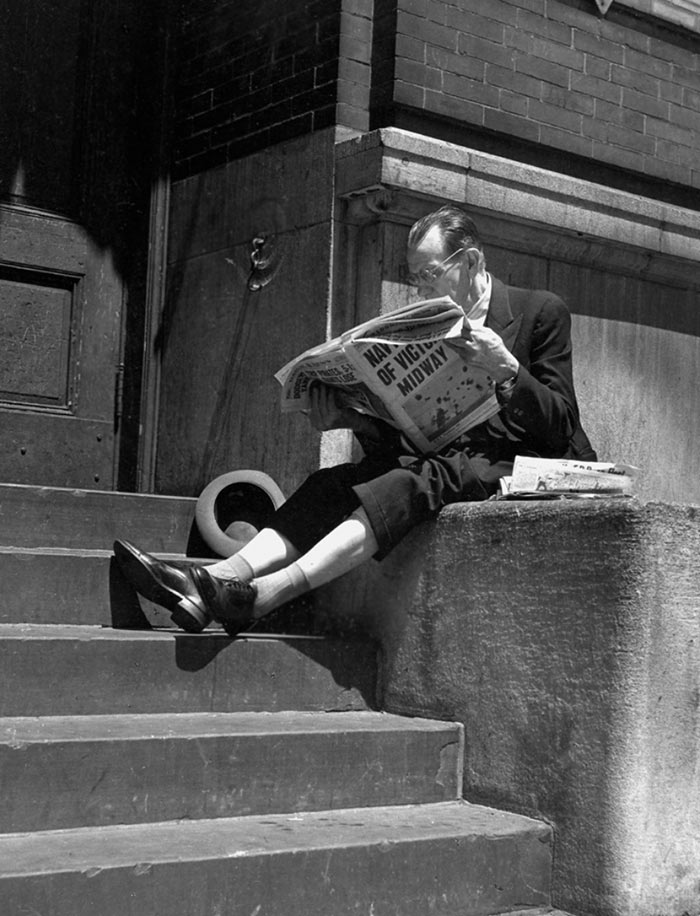

中途島之勝(Victory at Midway),紐約,1942。1942年6月,美日爆發的中途島海戰是二戰太平洋戰爭的轉捩點。

警車(Police Car),紐約,1942

義大利投降(Italy Surrenders),紐約,1943

出口(42 St Subway Exit),紐約,1945

Parade,紐約,1946

哈林區少年(children in H),紐約,1947

週日(Sunday),紐約,1948

(Man on Bumper),紐約,1949

【三】

施泰因×肖像:流亡者的“朋友圈”

1950年後,受健康影響,施泰因不能再整日穿梭街頭,他開始專注于為文學、戲劇、藝術、音樂、科學和政治等領域的傑出人物拍攝肖像,其中有不少人是和他一樣的流亡者。如今審閱這些肖像作品,仿佛在看一本20世紀傑出人物的影集。

《流亡者報告》展覽現場 © DHM/David von Becker

漢娜•阿倫特(Hannah Arendt),紐約,1944。美籍猶太裔政治學家,二十世紀最重要的哲學家之一,以其關於極權主義的研究著稱西方思想界。1933年從德國流亡。

托馬斯•曼(Thomas Mann),紐約,1943。德國作家,1929年獲得諾貝爾文學獎。1933年從德國流亡。

馬克斯•恩斯特(Max Ernst),紐約,1962。德國畫家、雕塑家,達達運動和超現實主義運動的主要領軍人物。1925年在巴黎成立工作室,1941年流亡美國。

弗朗索瓦茲•薩岡(Francoise Sagan),紐約,1955。法國小説家、劇作家,代表作包括《你好,憂愁》、《某種微笑》、《你喜歡勃拉姆斯嗎》

其實從巴黎時期開始,肖像攝影便成為施泰因最為主要的收入來源。用他的話講,自從成為一名流亡者,他的大部分工作都是為了“麵包與黃油”(bread-and-butter),但腦海中始終伴有芬芳。這些對於芬芳的嚮往,換來了“偶有所得的成就”——在商業行為以外的肖像作品,如同這位流亡者私人的“朋友圈”,檔案般地從另一個視角描繪了大時代的跌宕。

格爾達•塔羅(Gerda Taro),巴黎,1936

當時在巴黎的知識分子及藝術圈的流亡者大多抱團取暖,施泰因的公寓裏也收留過不少和他一樣的德國流亡者。其中便有被認為是第一位女性戰地記者的德國攝影師格爾達•塔羅(Gerda Taro),以及她更為有名的伴侶——20世紀最著名的戰地攝影記者羅伯特•卡帕(Robert Capa)。借住在施泰因的公寓期間,他們共用同一個暗房。卡帕與格爾達的著名合影,也是出自施泰因之手。

Gerda Taro and Robert Capa,巴黎,1936

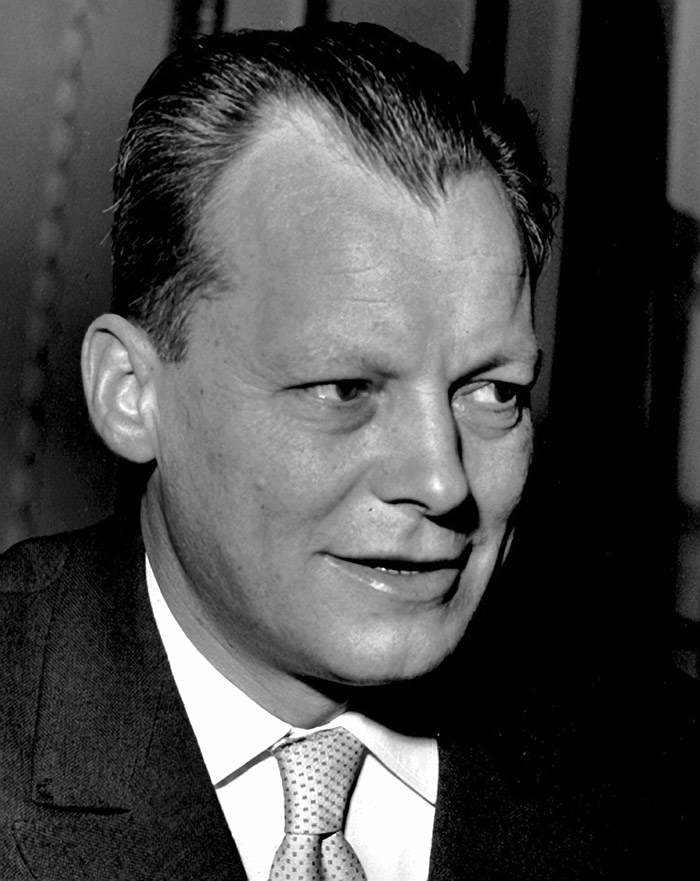

日後聯邦德國(西德)總理維利•勃蘭特(Willy Brandt)也曾在施泰因的巴黎公寓裏借住,1983年,勃蘭特回憶這段往事時説:“我與施泰因初相識時,我們都是來自德國的流亡者,我們都在通過各自的力量與納粹政權做著鬥爭。在那個時代,他是非常前衛的傑出攝影師,對正義的追求以及對真理的關注激發著他的靈感。他是一位真正的夢想家,他所拍攝的人物以及選擇的題材便是明證。”

Willy Brandt,巴黎,1937/1938

巴黎一別後,施泰因與勃蘭特再相見已是1957年。當時的勃蘭特恢復德國國籍剛被選為西柏林市長,出訪美國的他與施泰因在紐約相聚。施泰因為老友留下了另一幅富有表現力的“心理肖像”:“攝影師應該對拍攝者的姿勢、手勢和表情保持警覺,並在最能表達心理個性的關鍵時刻摁下快門。”

Willy Brandt,紐約,1957

在施泰因看來,肖像的目的是通過攝影的媒介在照片中創造一個“活”的人,這個人應該與現實中的一樣,不光有外表,更要有內心。作為一個出色的肖像攝影師,施泰因總能讓拍攝對象打開心扉,真誠就是他的訣竅。他在攝影生涯中總共創作了1200余幅肖像,很多受訪者成為了施泰因的朋友,並邀請他繼續為自己拍攝更多的肖像作品。真誠,讓施泰因的肖像作品呈現出“對話”的痕跡;真誠,也讓他為世界留下了這張愛因斯坦的著名肖像。

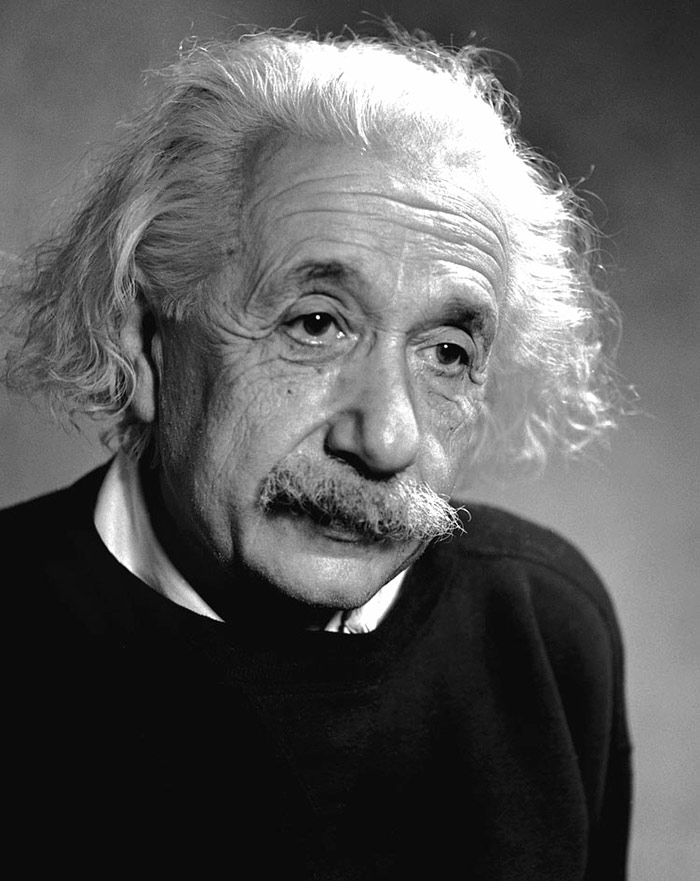

愛因斯坦(Albert Einstein),1946

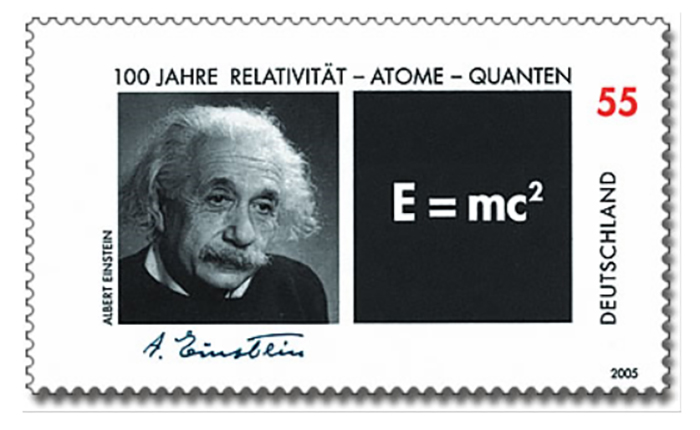

在1946年施泰因為愛因斯坦拍攝肖像的這次會面中,原定為十分鐘的採訪,最終變成了兩個小時的談話。也許同樣是德國流亡者的身份讓他們更有共鳴,二每人平均在1933年離開家園,直到1955年離世,愛因斯坦再未踏上歐洲一步。2005年,德國政府選擇施泰因為愛因斯坦拍攝的肖像製作了紀念郵票。

©wikipedia

【四】

流亡者報告:時間海上的漂流瓶

與愛因斯坦再也沒有回到故鄉不同,1958年,已加入美籍的施泰因終於再次踏上德國的土地,去國離鄉,轉眼已是25年。

回到德國後,施泰因開始與聯邦德國最大的通訊社德新社(DPA)合作。1961年,《德意志肖像》在德出版。1962年,施泰因開始製作彙編集《那不是我們的德國》(That was not our Germany),這本“留給後人”的文集包含200多篇德語作家的文章,涉及遷徙與流亡的群體、種族主義及對第三帝國的反思,但出版困難重重,直至施泰因離世也未能完成。

Fred Stein,柏林,1958 © Estate of Fred Stein

1967年,58歲的施泰因在紐約去世,他留下了數以千計的底片、照片和大量信件。他的妻子莉洛(Lilo Stein)接手施泰因的作品,並繼續與德新社(DPA)合作管理圖片版權。1977年至1979年間,莉洛向德意志國家圖書館的法蘭克福分館提供了百餘幅流亡者肖像作品以作收藏。1997年莉洛去世後,施泰因的兒子彼得(Peter Stein)堅持不懈地努力,致力於讓更多人了解這位傑出攝影師的作品。

施泰因的攝影作品是攝影史的重要組成部分,更是20世紀歷史的重要文件。如今,他的諸多作品被史密森尼美國藝術博物館(華盛頓)、紐約國際攝影中心(ICP)、美國國家肖像畫廊(華盛頓)、巴黎歷史博物館、紐約猶太博物館、柏林猶太博物館等世界頂級博物館或機構收藏。2010年以來,紐約、巴黎、柏林、德累斯頓等多地的博物館陸續舉辦了施泰因攝影展。

閱讀施泰因的作品,就像在時間海上的拾起一個個漂流瓶,如果你也有幸與它相遇,便能聽到歷史的迴響——這是影像的意義,也是藝術的力量。

(作者:李莞潸,本文配圖除特別標注外,展覽現場部分由李莞潸拍攝;攝影作品源自Fred Stein檔案館官方網站,版權歸屬©Fred Stein Archive)