2020年10月31日,陳丹青、包林、杜鵬飛、李颯、馬蕭、董麗慧、尤勇、孫墨青8位藝術家和學者齊聚一堂,在北京SKP四樓的SKP RENDEZ-VOUS,與在場的觀眾們分享了對於西方繪畫500年的見解。

活動現場

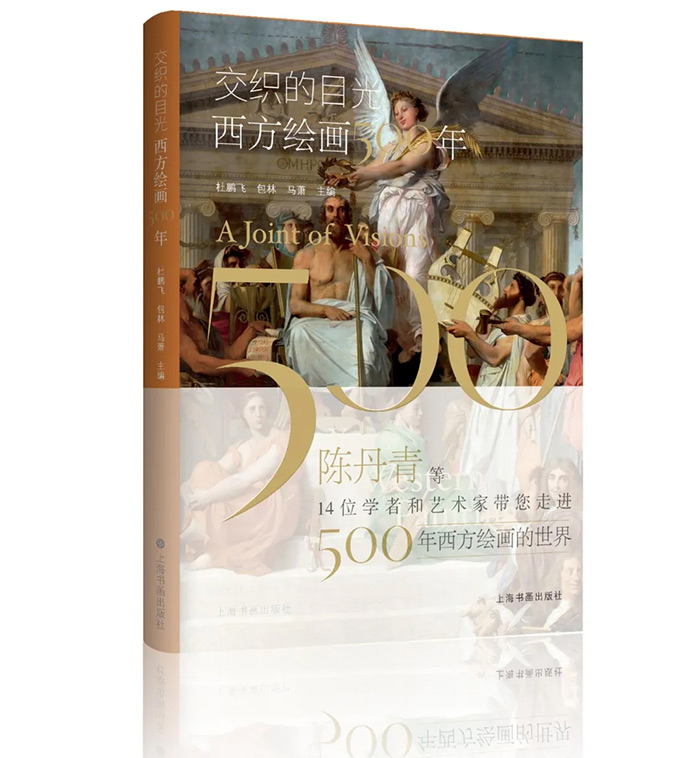

在此前,他們的觀點文章已經被收錄到由上海書畫出版社新近出版的藝術文集《交織的目光:西方繪畫500年》之中。這部收錄了國內外14位專業人士對於西方繪畫新鮮洞見的力作,編纂契機來自於2018年由清華大學藝術博物館舉辦的“西方繪畫500年”大展——該展所受到的現象級關注和認可,讓諸多藝界人士看到了大眾對西方繪畫發展探究的興趣與這個命題背後的人文價值。

清華大學藝術博物館館長杜鵬飛發言

在以清華大學藝術博物館館長杜鵬飛和藝術家馬蕭為首的眾多業內人士的努力下,這部書終於呈現在讀者面前。作為該書的主編,杜館長稱自己為這部書的“始作俑者”。在座談會現場,他表示自己的最初的念頭並不複雜:“通過這部書,我們希望能夠留下關於藝術家、藝術史學者,還有像我一樣的普通觀眾的一些理解和認識,留下一些相對長遠永恒的,有意義的東西。”

在書中,藝術家和學者一面對展覽的藝術性做出回應,也將目光投射至其折射出的文化觀念、社會風俗與思維觀念等西方社會發展側面,呈現出西方繪畫在當代中國視野中的樣貌,而在現場,內容還要更豐富和熱烈些——本次座談是對文本的一次意義十足的延伸與拓展,不同專業背景領域的三代藝術人,從各自的視角出發,向觀眾闡述了自己心目中的西方藝術500年,以及由此延展開的,關於藝術的方方面面。

從這500年出發,我們能看到什麼?

包林在活動現場

包林:“藝術的發展,就像人的成長一樣。”

從展覽出發,包林提出了兩組很有意思的對比概念,一組是欣賞距離之遠近,另一組則是中國與西方的發展週期。他認為,當人們在“近看”畫作時,主要關注的是繪畫語言的表達,筆觸的運用以及畫作中呈現出的肌理感。這些都是在近距離觀摩原作時才能得到的體會,是一代代藝術家學習繪畫的途徑;而當作品被“遠看”時,人們關注的往往是歷史發展過程中藝術作品呈現出的整體面貌,並容易將他者與自身在傳統層面上進行比較。

在比較的過程中,他發現中西藝術都歷經過一個相對完整的成長週期。包林將文藝復興時期作為西方藝術的“少年期”,當時的藝術風格“陽光、純真”,當初的藝術家觀察人世,對技法進行深入研究,都彰顯出朝氣蓬勃的青春狀態;到了19世紀,西方藝術走入了壯年期,以印象派的出現為起點,此後百年間眾多藝術流派層出不窮,與之前的400年産生了極大的差距,是一種“否定之否定”的自信。隨著帝國主義的全球性擴張,西方藝術流派及觀念價值被傳輸到世界各地,在一定程度上有“好為人師”的傾向。這都是成熟的標誌;二戰之後,當代藝術思潮開始流行,對舊有觀念的解構和顛覆打破了藝術邊界,人人都是藝術家的觀念盛行一時,這在包林看來是一种老年期的“自負”心態。中國的週期自唐前開始,在唐宋時期達到鼎盛階段。文人畫中自然脫俗,高妙瀟灑的藝術意蘊,是後人難以超越的里程碑;從元至明再到清,繪畫藝術的創新性和藝術性開始削弱,以至於晚清時期的繪畫審美帶有完全的回顧性質:“集唐代之氣韻,宋代之溝壑,元代之筆墨”。

因此,包林並不贊同中西藝術的“夫妻”之説,因為雙方在發展歷程上是完全錯開的。他同樣提到中國藝術發展的另一條脈絡,即以徐悲鴻、林風眠為代表的北平國立藝專、杭州國立藝專等近現代新式學院派的藝術探索。包林認為中國現當代藝術“依舊處於青春期”,依舊葆有無窮的可能性。

董麗慧在活動現場

董麗慧:“人類以藝術史為表徵的文明,經歷了由劃界到破界,再到跨界的過程。”

董麗慧是在場唯一的女性和藝術史論學者。她提出,“西方藝術五百年,是西方通過全球化殖民擴張實現現代化的五百年。”與之相伴的另一條脈絡,便是人文主義的發展。自文藝復興到啟蒙運動,再到20世紀後期的解構和反思,實際上是對歷史現實的回應。她首先對“劃界”和“破界”二者做下定義:所謂“劃界”,源頭可追溯至哥倫布發現新大陸時期,當時的世界被劃分成東西兩個陣營,而隨著時間的推移,新的地域劃分方式也在出現。這其中暗含著不同語言、文化與民族的自我認知和歸類過程。在邊界確定之後,人們開始“破界”,解構主義的思潮遵循著打破一切的原則。在她看來,這是西方藝術500年的一條發展軌跡。

董麗慧還認為,我們可以嘗試從固有的關於“劃界與破界”的討論中跳脫出來,以當下的“跨界”視角重審或重塑西方藝術史。她提出“後人文主義”和“有機藝術史”的概念,前者是在生物技術、人工智慧的誕生與全球化的時代背景下,不以種族、民族、語言為界限而將人類作為統一整體的觀念;後者則將世界藝術視作一個有機的整體,不同地域的文明文化所催生出的藝術,正如一個生命體中的不同組織和器官。對於包林老師以完全互相獨立的個體化形象描繪的東西方藝術形象,董麗慧提出別樣看法:“我想像中的東西方藝術是一個人,他的內部的體液在流動在交換。”換言之,“西方藝術的500年,是交流的歷史。”

關於先鋒性

李颯在活動現場

“當莫奈眼睛看不見的時候,莫奈還是莫奈嗎?”李颯拋出這樣一個問題。他既是學者,又是畫家,開始便為眾人分享了一段頗富深意的經歷:在美國期間,他曾在美術館裏看見過一幅莫奈的畫,畫中的綠色植物根莖處塗抹著大量的紅色和紫色,在他看來十分不符合常理。後來他了解到,莫奈晚年曾患有白內障,雙眼幾乎失明,無法分辨紅藍紫等顏色。這一時期其作品風格與此前的優美朦朧大相徑庭,“有一股血腥強烈的味道”。當莫奈在83歲接受白內障手術恢復視力後,他對這些作品十分不滿,甚至不惜親手毀掉其中大部分。

在李颯的觀點中,莫奈一直都是莫奈。他將藝術家的“潛意識”這一概念拋出,認為作品之間存在邏輯性,而後印象主義和印象主義之間的聯結,遠比我們想像的要緊密:“先鋒藝術家風格上的實踐,甚至會超出他自己的理解。”馬蕭認為,“這是一種短暫的抽離”,是藝術創作獨立於整體藝術史的正常現象。無論從廣義還是狹義來説,“先鋒性”在當代藝術中體現得最為明顯。對於固有體制規律的反叛,對觀念性和哲學性的強調構成了其重要特質,將其與以往的藝術形態大大區別開來。

然而他認為,經過一段時間的發展,“西方當代藝術走到了晚期”。2011年在倫敦維多利亞與阿爾伯特博物館舉辦的展覽“後現代主義:風格與顛覆1970-1990”讓他記憶猶新。他援引了展覽導言中的一句話,“後現代主義走到了自己的反面。它喪失了活力,成為了金融資本的工具。”對於後現代主義,他則認為其具有“指鹿為馬”的意味——奠定這一藝術形態的遊戲性、無規則性等特質,讓它逐漸發展成為一種“文字遊戲”。在這一邏輯下,當代藝術便難以産生新的創造力。對此觀點,董麗慧加以贊同,她提到“後當代主義藝術”(“Post-contemporary Arts”)一詞在2011年便已誕生,表明西方已然意識到藝術的發展態勢與走向。

關於藝術家和學者

尤勇在活動現場

討論藝術家和學者兩者的身份立場,是本次座談會的另一重要主題。董麗慧坦言自己在書寫有關藝術的文字時會更趨理性,“害怕激動的情緒會變成破壞性的力量”,青年藝術家尤勇就沒有這樣想。“畫家的知識和學者的知識是不一樣的”,尤勇説。

尤勇認為,學者的知識“並非為服務創作,而只作用於知識本身”,而畫家的知識就要更複雜些:第一層是最為表面的感官理解,第二層是建立在對形體、光色、材料理解上的的技法掌握,第三層是特定表現方式背後所注入的個人思考,最後一層則是建立在宏觀的社會意識形態背景之上的一種無形推動力量。他認為“學者處理的是最底層的東西”,而畫家在受到底層背景潛移默化影響的同時,更傾向於個人感受的表達——換句話説,學者不能那麼有個性,而藝術家往往會傳達出符號性的個人資訊,而這些資訊很難用語言描述。董麗慧則強調藝術家和藝術學家之間的“可溝通性”,認為“思維上的認知和訓練,能更好地幫助人們認知繪畫的本體”——在理論與創作的二元邏輯之間,她似乎更想要尋求某種“中間態”。

關於美育

美育的問題被自然而然地提起。孫墨青認為,在他成長過程中,藝術帶給他的恩惠是無法言説的,繪畫給予了他充足的養分,也塑造了他看待世界的眼光,但當下實用性佔據主導地位的應試教育中,非功利性的美育發展一直面臨困境。

孫墨青在活動現場

杜鵬飛提到了清華大學在美育方面做出的努力,從《平凡的世界》、《瓦爾登湖》到貢布裏希的《藝術的故事》,近兩年來的新生贈書書目,體現出學院對於人文關懷和藝術熏陶的逐步重視。清華大學藝術博物館的開放,在一定程度上也改變了公眾對於這座理工科見長的頂尖學府的印象。創辦4年來,博物館共舉辦64場展覽,94場報告和十余場學術沙龍和公共教育的活動,累計參與人次數百萬——對於這四年間獲得的成就,杜鵬飛頗為自豪。

馬蕭在活動現場

馬蕭聊到了《局部》。這是一檔由陳丹青主持的文化類網路節目,它面向大眾,是通俗且生動的藝術知識普及。跟隨著丹青老師的雙眼,觀眾們得以了解名畫背後的故事,體察藝術瞬息萬變之美。目前《局部》已經播放到第三季,收穫了近1.5億次的播放量。丹青老師頗為謙虛,“這是一個不可思議的時代”。藝術家們為大眾美育做出的努力,可見一斑。

關於收藏

陳丹青在活動現場

陳丹青不能理解,為什麼目前國內依舊沒有一家博物館收藏有十張以上19世紀以上的西洋繪畫原作——“西方繪畫500年”展裏的展品,一件不落,全是從鄰國日本帶來的。陳丹青回憶起曾經和孫元的交集——他的祖父孫佩蒼是民國時期的軍閥,擁有著迄今為止民國時期以來中國大陸最大的西洋繪畫收藏。“但就連他也不知道,他的祖父在民國時期所做的這些事情有多重要”,陳丹青不無遺憾地説道。蔡元培先生在留學德國時曾收藏過將近二十張立體派版畫和原作,在帶回國內後也神秘消失。這是“一個無頭案”,陳丹青形容道。

活動現場

對這個問題,馬蕭認為,歷史存在機緣,在收藏的窗口期錯失後,在可見的十年裏中國很難再匯集一批西洋美術史上的藏品。杜鵬飛表示質疑。他認為“收藏是發生在當代,不斷積累然後形成歷史的過程,窗口期一直都在”。雖然當下國內的確很難構建從文藝復興時期到當代波普藝術的一套系統收藏,但是民間的個人收藏行為與歷史的局部收藏都在持續進行。比如2017年開放于杭州的歐洲藝術館中匯集了百餘件來自歐洲18-19世紀的精美藏品,同在這座城市的光達美術館則擁有一定數量的西方現當代藝術作品。杜鵬飛提到收藏的“時代性”。在西方的老一代藏家過世之後,藏品會再度釋出流入市場,作品的流通在全球化背景下獲得最大可能。國內收藏觀念的改變與新興藏家的出現,都讓他對未來充滿希望:“這樣積累下去,我相信中國總有一天會出現系統性的關於西方藝術史的收藏系列。”

短短的2個小時內,藝術家與學者觀點相互碰撞,迸射出格外精彩的火花。觀照歷史是為了更好地展望未來,這樣的討論遠遠沒有終結,且需要持續下去。(文/程彥彬)

掃描二維碼購買《交織的目光:西方繪畫500年》

從10月14日開始,每天一位學者或藝術家的短視頻和精選文章將在藝術中國公眾號上連續刊登,同時在藝術中國抖音官方賬號推送,敬請期待!