文/郭欣然

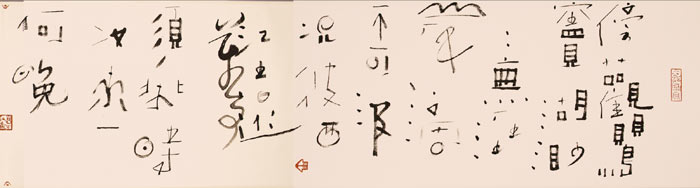

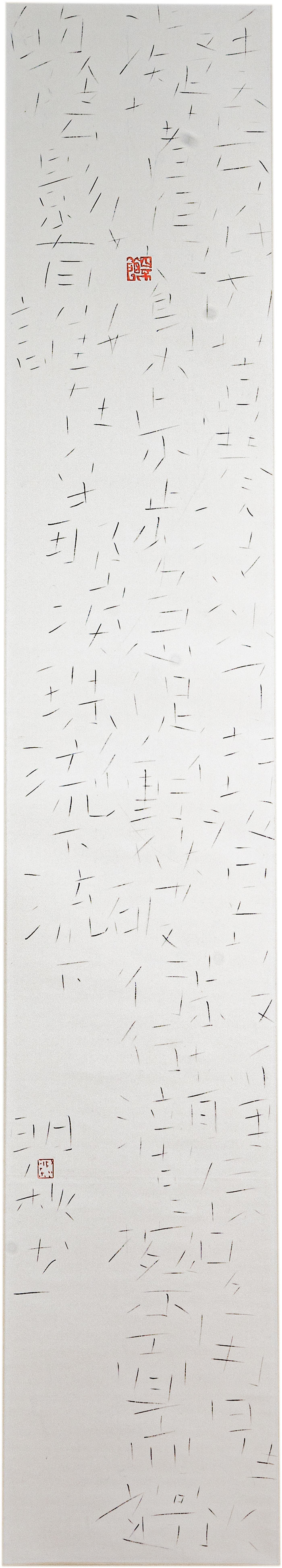

2011年,當時的大都會藝術博物館亞洲部的主任何慕文(Maxwell K. Hearn)邀請藝術家馮明秋從大都會亞洲部選一件館藏,創作一件回應性的作品。馮明秋選中了米芾的作品《吳江舟中詩卷》,並創作了 《回應米芾<吳江舟中詩>卷》(此後簡稱《回應手卷》)(圖1,圖2)。馮明秋全作與米氏作品尺寸接近,長約五米,寬約三十釐米。兩件作品整體構圖一致,而字體和筆法的處理存在明顯區別。這次回應較為完整地呈現出馮明秋的書法創作和傳統之間和而不同的關係。和,是指馮明秋的書法實踐植根于傳統;不同,是指藝術家在傳統的基礎上對書法的工作程式和時空結構有新的考量。本文將嘗試對這種和而不同的關係加以詳述。

請橫屏觀看:

圖1米芾,《吳江舟中詩卷》,約1095。31.1 × 556.9 cm。

圖2馮明秋,《回應米芾<吳江舟中詩>卷》,2013。34.9 × 553.7 cm。

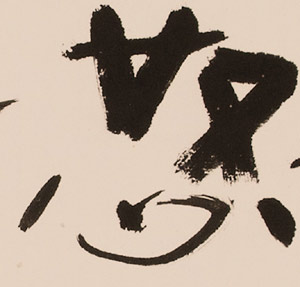

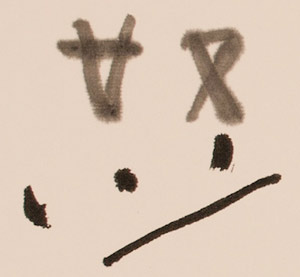

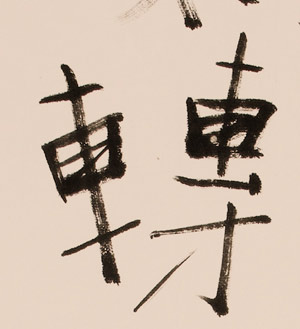

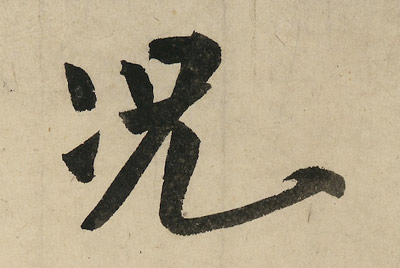

《吳江舟中詩卷》記敘的是米芾在吳江江上行舟的一段故事。由於風向轉變,船開始逆風行駛。拉動逆風行駛的船需要更大力氣,雇來的船工因而要求增加工錢。在談妥價格後,船工們“叫喊如臨戰”,而船終於可以行駛起來,“一曳如風車”。蘇軾曾對米芾的字評價道:“風檣陣馬,沉著痛快”。《吳江舟中詩卷》正是米芾書法這一面向的典範性作品。作品中,米芾筆法嚴謹而外形疏放,構圖搖擺跳蕩而不失法度。在被問到為何選擇米芾的作品進行回應時,馮明秋曾表明:《吳江舟中詩卷》吸引自己的是“行筆方法的廣闊”。與此類似,他的《回應手卷》也字形多變,不同的線條、寫法讓構圖如同擁有律動的節奏。除此之外,《回應手卷》中,每個字的位置、排列方式與《吳江舟中詩卷》基本一致。尤其是幾個構圖中位置關鍵的字——開頭的“昨”、中間的“車”、末尾的“戰”——與米芾作品存在明顯的聯繫(圖3,圖4,圖5,圖6,圖7,圖8)。

圖3,圖4

圖5,圖6

圖7,圖8(以上三組圖,左邊為《吳江舟中詩卷》中文字,右邊為《回應手卷》中文字。)

一致的構圖襯托出了馮明秋與米芾字體處理上的明顯不同。馮明秋的作品基於他在2012年前後正在完善的音樂字。之所以叫音樂字,是因為筆畫用點與線構成,類似音符,也因為段落的空間結構存在音樂般的律動。馮明秋的音樂字從1998年開始創作,到了2012年,已經完成了四種音樂字字體(圖9,圖10,圖11,圖12)。他通過調整筆畫寬度、文字排列方式和畫面尺寸來試圖達到更為理想的視覺效果。在第一代音樂字中,依然可以看到可以明確辨認出的筆法;在第二代音樂字中,藝術家對點和線的書寫方式更為簡潔明快,字體更接近平面上的圖形和符號(參看圖9,圖10)。這個改變有助於消解觀者對書法文字的固有觀看模式,讓人們以新的角度觀看作品。而後,馮明秋在第三代和第四代字體中加入了線條粗細的變化,讓整體構圖具有爵士樂般的節奏感(參看圖11,圖12)。《回應手卷》中,藝術家借線條粗細的變化也製造出了律動的節奏感。其中有的字接近幾何符號,有的字尚可以看到明確的筆法(圖13,圖14)。可以説,《回應手卷》中的文字結合了第一、二、三、四代音樂字的特徵,可以看作音樂字的一種變體。

圖9馮明秋,《音樂字》, 1998。這件作品中的字體是第一版音樂字。

圖10馮明秋,《靜夜音樂字》, 2015。 34 x 34 cm。這件作品中的字體是第二版音樂字。

圖11馮明秋,《音樂字》, 2011。67.5 x 35 cm。這件作品中的字體是第三版音樂字。

圖12馮明秋,《音樂字》, 2015。 34 x 34 cm。這件作品中的字體是第四版音樂字。

圖13馮明秋,《回應手卷》局部。

圖14馮明秋,《回應手卷》局部。

馮明秋從1996年開始發明字體。在藝術家2015年寫的一篇題為《書法真經》的自述中,他這樣描述1996年創作思路出現的時刻:“空間突然從線條的分割中閃出來,顯示書法的屬性,像在漆黑房間中靈光一現……”在這個時刻,他意識到了他的書法創作可以看作對書法空間的重新定義。換句話説,他的書法創作不僅與文字和線條有關,也與筆畫之間的空間有關。馮明秋1996年發明的第一個字體是針直散字。這種字體中,藝術家創造性地用字的筆畫重新構造書法空間(圖15)。他模糊了字內和字外空間的區別,讓字內空間、字間空間與行、列之間的空間連接起來。如字體名稱“針直散字”所示,線條仿佛散落在紙面上的針,它們既構成文字,也是平面抽象構圖的結構性元素。

圖15馮明秋,《手套針直散字》,2011。71.5 x 12.5英寸。

圖16馮明秋,《回應手卷》局部。

圖17馮明秋,《回應手卷》局部。

圖18馮明秋,《回應手卷》局部。

《回應手卷》也存在類似的字內與字外空間的轉化,這種轉化在手卷不同部分的表現方式不同。馮明秋將文字劃分為三段呈現,每段寫于一張紙上,再將三張紙裝裱在一起。這三段文字的字形逐漸趨於簡潔、符號化。第一段文字中,依然可以見到馮明秋的筆法和自由律動的點、線(參看圖14)。與第一段文字類似,第二段文字中也可以看到粗細不同筆觸的交織(圖16)。不同的是,一些筆畫趨近於直線或幾何圖形。譬如,第二段結尾的“喊如臨”三個字中出現了正方形,“不”的下半部分看上去更像一個箭頭(圖17,圖18)。而在第三段文字中,文字幾乎已經可以讀作符號(參看圖13)。這一段中的“岸”、“涯”字以類似簡筆畫的方式呈現;“湖”和“渺”的偏旁組成了一條虛線,這幾個點旁邊的“涯”字組成了一個形似水中小舟的圖形(圖19,圖20)。整體上看,三段文字逐漸脫離了個人化的筆觸。點、線既是文字的一部分,也在平面上構成或抽象或具象的圖像。

圖19馮明秋,《回應手卷》中的“岸”字。

圖20馮明秋,《回應手卷》中的“湖”“渺”“涯”三字。

圖21馮明秋《兩組透視定型沙字》(2016)。

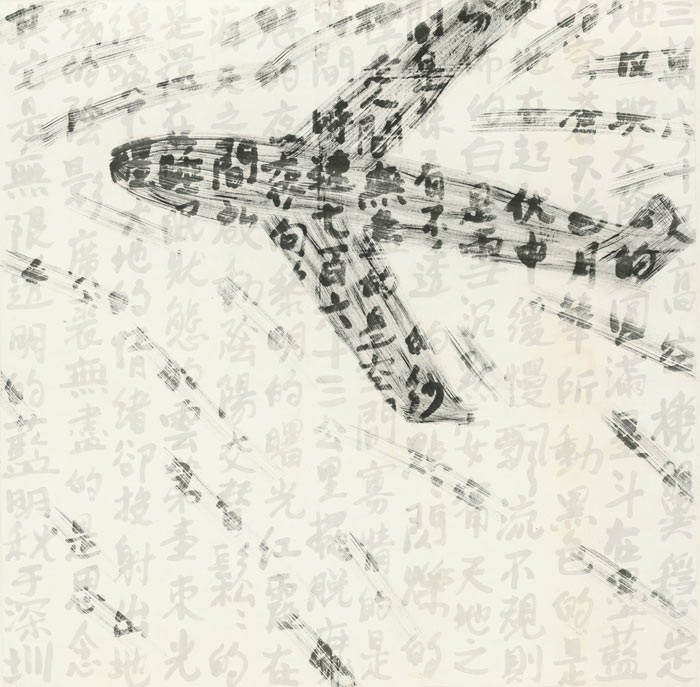

馮明秋所重新定義的書法空間中,筆畫在平面構圖上扮演了重要角色,這讓他的書法作品與畫類似。在2013年創作的《書法技巧手卷》中,馮明秋曾寫道:“如果以傳統書法為第一章節的話,現在我處於書法和畫交界的第五章,再前進就進入畫的領域了。”在馮明秋的作品分類中,一類作品被統稱為“書畫交匯”,如《兩組透視定型沙字》(2016)就是這類作品的例子(圖21)。在這件作品中,書法空間與繪畫空間重合,且藝術家並置了兩種不同的繪畫透視系統:左邊的山石取自中國傳統繪畫,而右邊有形似西方線性透視系統的格子。事實上,馮明秋的許多書法作品都有繪畫的影子。上文提到的針直散字就可以看作一個抽象構圖(參看圖15)。又如,馮明秋的《三萬順時字》(2019)中,整段文字的輪廓取自具象事物(圖22)。據藝術家所説,作品中的白底是海,而字的造型即取自海邊山崖的形象。在《回應手卷》中,一些文字也可以讀為具象符號,如上文提到的“岸”、“涯”兩字(參看圖19)。

圖22馮明秋,《三萬順時字》,2019。24 x 72英寸。

這種書畫交融的空間可以看作一種傳統的延續。傳統書法中的文字既可讀,也可觀。人們既會看到每個字的寫法,也會從字的寫法中看到書寫者的運筆和精神狀態。《吳江舟中詩卷》中,“戰”字佔了整整一行,在全篇中字形最大,可以直觀地看到米芾寫到船夫“叫喊如臨戰”時的力度(參看圖7)。在手卷末尾處的“江舟”二字則相反,筆觸與前文相比更為柔和,周圍留白較多,米芾又將“舟”字處理得與小船的外形類似,這兩個字如若作為畫來觀看,則如同一尾扁舟行于江上(圖23)。如果説《吳江舟中詩卷》是字中有畫,《回應手卷》則是字畫一體,字、符號、抽象圖形同時在觀者眼前展開。

圖23米芾,《吳江舟中詩卷》局部。

《回應手卷》中,印章在圖文關係中起到了重要作用。馮明秋在作品中共使用了三十一個印章,包括八個圖形印章和二十三個文字印章。與傳統書法作品中結尾處出現藝術家印章不同,馮明秋的印章出現在手卷中的各個位置,包括段落開頭、結尾、以及段落之中。在若干位置,這些印章對閱讀節奏有顯著影響。其中有六個印章呈箭頭狀,出現在三張紙之間的接縫處上下兩端(圖24)。馮明秋在這些接縫處留下間隙,印章則讓這些間隙在視覺上更為突出。在觀者從右至左閱讀手卷的過程中,這些印章如同樂曲中的休止符,將閱讀過程分為有間隔的三部分。

圖24馮明秋,《回應手卷》局部。

馮明秋有意通過紙張和印章強調這種分段的視覺效果,因為它有助於傳達《回應手卷》與米芾作品的表達方式根本上的不同。在《吳江舟中詩卷》中,米芾在寫完詩後提到了紙的來歷。據他所説,手卷寫于一張朱邦彥寄他的紙上,且是在船中完成——“朱邦彥自秀寄紙,吳江舟中作”。依照這種説法,米芾在所記敘的船夫事件剛剛發生之後,就在船上寫下了這段文字。整篇文字一氣呵成。而馮明秋的作品則強調了創作的不連續性。在2012年剛剛完成《回應手卷》後,馮明秋曾經寫下《米芾手卷回應之道》記述自己的創作思路。在這篇短文中,他將《吳江舟中詩卷》形容為“感官淩駕於理性之上”。他的意思是:米芾創作更多依靠的是內化的功力和創作時的狀態,而不是理性分析。馮明秋將自己的創作形容為“理性淩駕感官之上”。這是因為,他的《回應手卷》基於藝術家對《吳江舟中詩卷》的理解、研究,他對音樂字的改造,以及他對個人化筆觸的逐步消解,其所需要的控制性多於即興表達。

馮明秋創作所需要的“理性”來自於他特殊的工作方法。每創造一個字體,他需要從零開始設計創作方法。每一個字體都有相應的工作程式,會形成完全不同的視覺效果。他這樣做是試圖在書法材料所限定的範圍之內,擴大書寫方式的可能性。書法媒介的特質為馮明秋的探索提供了基本框架。他曾經寫道:“各種媒材有其特性和限制。技巧和內容就只能在媒材的範疇裏展開……技巧、內容和媒材的關係是創作的必答題。”他將自己所關注的書法媒介的特質大致劃分為四個方向,包括空間、時間、概念和線條。上文提到的《三萬順時字》就是馮明秋對書法中時間因素改造的例子(參看圖22)。在書寫順時字時,馮明秋會用濃墨,且讓前一個與後一個字部分重合。由於紙張吸水的特性,前一個文字的筆觸不單不會被遮蓋住,反而會在後一個文字之上浮現出來。新的工作程式會産生完全不同的構圖和視覺語言,因此,馮明秋對他所創造的視覺語言的判斷也不同於傳統書法的鑒賞方式。他往往是在工作過程中摸索對新的視覺語言的判斷方法,並相應地調整創作細節。這個過程包括不斷地理解、反思、嘗試,需要高度的控制性,因而藝術家將此形容為“理性淩駕感官之上”。

圖25馮明秋,《回應手卷》局部。

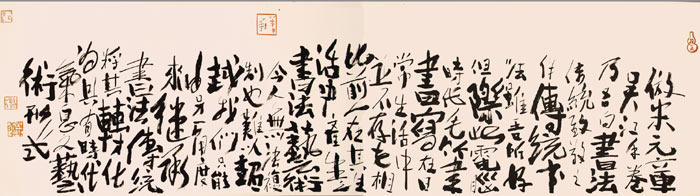

在手卷結尾處,馮明秋寫下了一段話説明自己與傳統書法之間的關係(圖25)。他在文中將《回應手卷》看作向傳統致敬之作,他的致敬方式則是從當代的角度重新解讀傳統。他認為前人的書法今人難以超越,“我們只能由另一角度來繼承書法傳統,將其轉化為具有時代氣息之藝術形式。”這段文字上方留白,且上不對齊,輪廓如同岩石的剪影。其風格也與前文迥異。前三段文字中,具有個人特徵的筆法逐漸被消解為符號化的表現形式,而最後這段文字中則可以看到馮明秋在傳統書法上下的功力。

在上文提到的《米芾手卷對應之道》中,馮明秋認為,《回應手卷》的最後一段自述與前文之間有著“隱秘的內部聯繫”,這種聯繫主要表現在字的連接方式和筆觸上。如果對這兩部分文字進行細緻閱讀的話,可以看到馮明秋所説的一致性。在前後兩部分文字中,可以看到簡化的筆畫和個人化筆法在同一個字中出現(圖26,圖27)。藝術家在最後一段文字中採用了“亂石鋪階”的表現方法,其字體或大或小、線條或粗或細,可以明確看到運筆的變化。這與前文中錯落交織的筆法、跳躍的節奏感有異曲同工之處(參看圖14,圖25)。在細節的處理上,最後一段自述的一些筆觸採取非常規的方式處理,如用點代替“口”,用點代替“示”字旁的最後兩筆(圖28,圖29)。這樣的細節也穿插在前文中。前三段中兩次出現的“怒”字就是一個例子(圖30,圖31)。第一個“怒”字的上半部分近似于兩個方向相反的三角形,第二個“怒”字的個人化筆觸被進一步淡化,下面心字旁的橫勾用一個斜杠代替。另外,馮明秋在這兩部分文字中都使用了同一個細節,即將文字的最後一筆拆作兩筆處理。這個細節在第一、二、三段文字和最後一段文字中均出現過(圖32,圖33,圖34,圖35)。

圖26 《回應手卷》第一部分細節。

圖27 《回應手卷》藝術家自述部分細節。

圖28《回應手卷》藝術家自述部分細節。

圖29 《回應手卷》藝術家自述部分細節。

圖30 《回應手卷》第一部分細節。

圖31 《回應手卷》第二部分細節。

圖32 《回應手卷》第一部分細節。

圖33 《回應手卷》第二部分細節。

圖34 《回應手卷》第三部分細節。

圖35 《回應手卷》藝術家自述部分細節。

馮明秋將文字最後一筆寫作兩筆的做法,是對《吳江舟中詩卷》的一種回應。在米氏作品中,可以看到這個細節多次出現(圖36,圖37,圖38)。馮明秋認為,米芾的這種處理方式在宋代較為常見,可以看作宋代書法的一個標誌。這個細節點明瞭 《回應手卷》與傳統書法之間的聯繫。它提示觀者,前文中的音樂字變體與傳統書法有諸多關聯,而非對傳統的背離。事實上,全卷前三段文字和最後的自述可以看作馮明秋回應傳統的不同方式。如果説前三段文字側重於新的視覺語言的展開,最後一段自述可以看作傳統書法和新的視覺語言之間的橋梁。

圖36–38 《吳江舟中詩卷》局部

《回應手卷》的最後一段文字在全篇所起到的作用是雙重的。在這段文字中,馮明秋用語言敘述和書法兩種方式點明瞭傳統和創新之間的關係。一方面,藝術家陳述了自己對書法在當下作為一種藝術形式的思考,闡明他的字體為何區別於米芾的作品;另一方面,如果將馮明秋所發明的字體和傳統書法看作區別顯著的兩種書寫方式,最後這段文字可以看作其間的一種過渡。它讓觀者看到,《吳江舟中詩卷》與《回應手卷》既有相似之處也有分別,分別中也蘊藏著深層次的聯繫。因而,本文將馮明秋的回應方式總結為和而不同。