展覽現場

21年前,一位普通平實的畫家倒在了他的畫室,再也未能起來,而就從那一刻開始,他耕耘十年的巨幅畫作被越來越多的人們所熟識,他,就是出生於洛陽的河南畫家——李伯安。

《走出巴顏喀拉——賽馬》

作品局部

作品局部

1972年,伯安老師開始走進我的生活,那年我十歲,他28歲,他教我畫畫,我叫他李叔,一晃就是十年。他來我家,我母親會給他打兩個荷包蛋吃,我住他家,他做的最常吃的是雞蛋番茄面。往來簡單,而情意益濃。他生前是否來過清華我不知道,但他對原中央工藝美院並不陌生,尤其是我90年讀碩士研究生及留校到他去世八年間,他每次來北京出差辦完事回鄭州前,都會來學院到我那兒坐會兒,吃點便飯,有時也會喝點小酒,輕鬆的話語中沒有寒暄,詢問最多的是工藝美院的教學新理念和藝術創作新動向。

在人類浩瀚文化的角落有一種唯心的東西叫“迷信”,我從來不信,然而就在我36歲本命年那年,我生命中最重要的兩個人——父親和恩師伯安,半年裏相繼離我而去。真是人生無常,難以知恒遠。

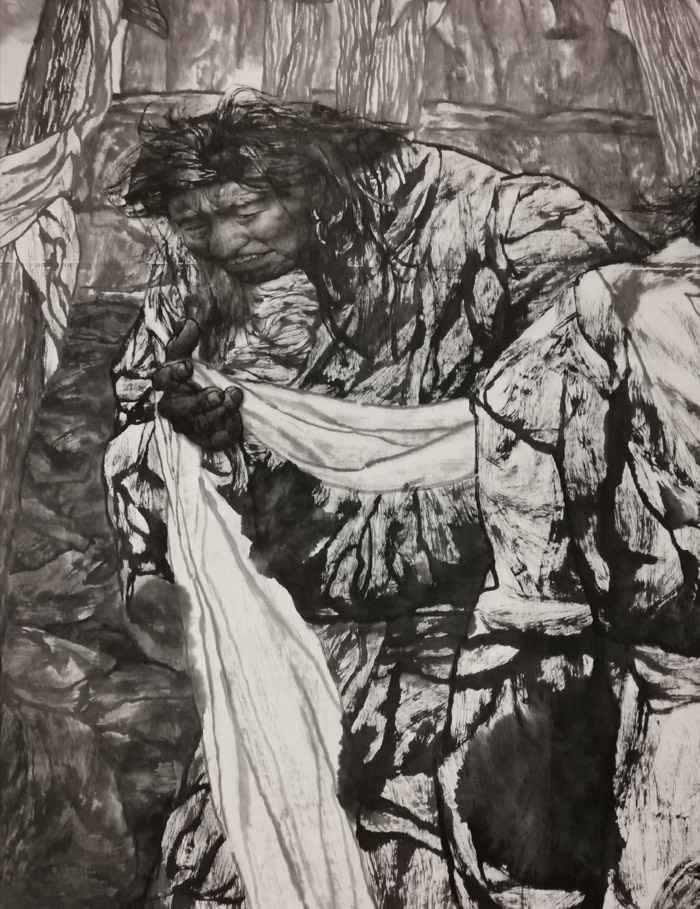

《走出巴顏喀拉——哈達》

作品局部

作品局部

《走出巴顏喀拉》120米長卷如同一年的12個月份,有盛夏般的慶典,有深秋中的蒼黃,有嚴冬裏的冰寒,而缺失的就是春暖花開的融榮。尋找生的路,找尋夢的未來,也許這就是畫面表現的人物不斷砥礪前行的動力吧。

一個人一生不去追逐名利,是違心的話,而一位畫家在身後能獲得如此廣泛的讚譽卻實屬不多。一個人能超越自我很難,但如果把個體有限而短暫的生命融入到相對恒久的江河山川,凡俗的肉身或許真的可以在人類生命體系中獲得精神之不朽。亦或説,一位藝術家能在生命體徵運作過程中超越自我與時空的緯度,不刻意追逐塵世的封樹,那還有什麼能止其高遠乎?

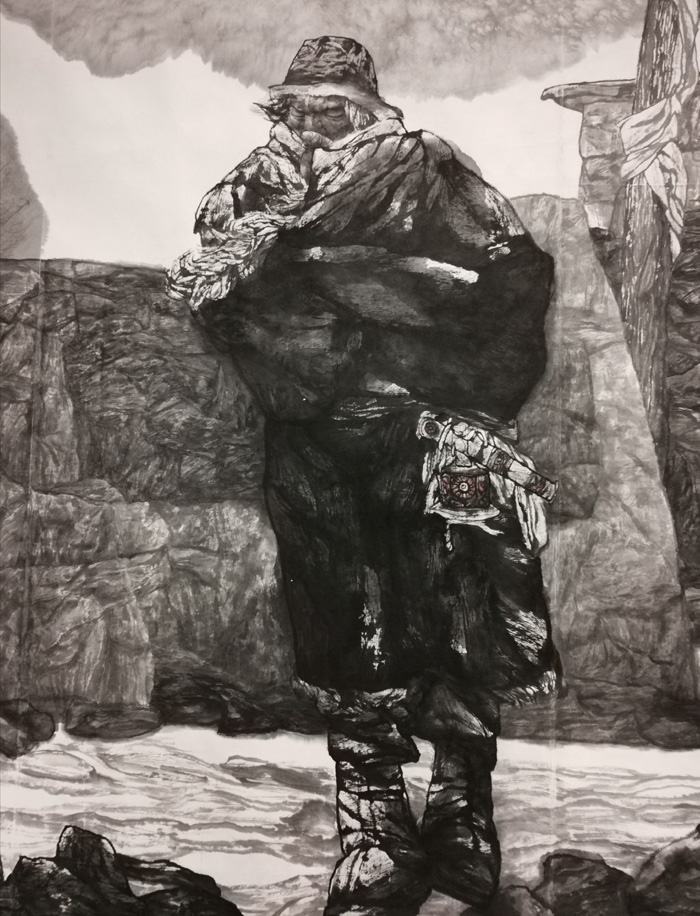

《 走出巴顏喀拉——瑪尼堆》

作品局部

作品局部

伯安老師離去21年了,今天還有這麼多人記得他,希望通過作品重新認識他,我想表像離不開他作品的魅力,但背後隱含著的,是他所歷經的蹉跎,自我修煉而成的品格。

中國古代士的精神近儒而遠道,不僅憂國憂民,更是透過文以載道,展現了對天下蒼生的責任與情懷。《新唐書·裴行儉傳》中雲:“士之志遠,先器識,後文藝”。古代士人如此,今藝術家也如此,要技藝之凝練必要度量、見識、文化內涵與精神境界之提升。伯安老師畫已至此,想必心智亦已至此,畫中由內向外呈現的就是那種文人的風骨、氣節和擔當。

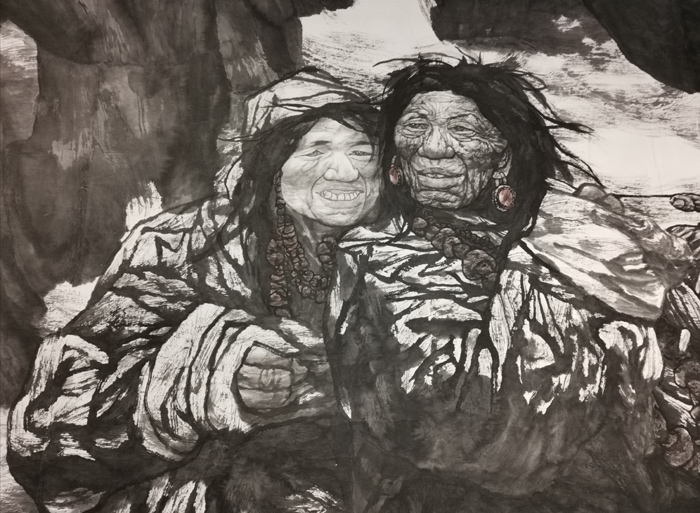

《走出巴顏喀拉——勞作》

作品局部

我認識伯安老師的25年間,很少見他開懷大笑過,其內心深處埋藏的壓抑都已成為難以追溯的以往。因而,如果看不到他在苦難與艱辛中,對生的體悟,對死從困惑到決然,會很難理解他作品中那濃重的筆墨和沉暗的色調所隱含的情神,很難認知那渾濁畫面中處處都透著的對光明的祈盼。可以説,透過作品,他把個體生命的苦楚、煎熬、冥想和思慮,因與一個偌大群體連結,找尋到了精神、情感和生命歸宿的寄託,因與一個偉大時代的融合,而跨越了不同民族的文化和信仰,展現出了中華民族追逐夢想的執著,和人類生生不息的精神內核。

作品局部

作品局部

《走出巴顏喀拉》畫的主題是中華民族的母親河——黃河,畫幅以高度概括凝練的手法,用人物象徵和隱喻的方式,超越了對河水奔涌的陳鋪直敘,從人的視角展現了大河的雄渾與波瀾壯闊。它即是一個時代的命題,也是一個民族覺醒後吹響的號角。就像西元227年蜀漢丞相諸葛亮,在決定北上伐魏,給後主劉禪上書的《出師表》一樣,是20世紀末,中華民族面向世界發出的一篇蓄勢待發的昂揚檄文,無論前方的路怎樣險阻,一個覺醒了的偉大民族都會一往無前,浪遏飛舟。

中國文化在漢唐之後,沉靜淡雅多於奔放雄勁,藝術的程式化多於藝術的原創性。《走出巴顏喀拉》在繪畫方面對中西的技藝融合,提升了中國畫的層次感和厚重感。在伯安老師的筆下,由黃庭堅和懷素融匯而成的行草線條,蒼黃遒勁,穿插于法國浪漫主義繪畫、俄羅斯巡迴畫派與德國表現主義藝術之間,大刀闊斧,酣暢淋漓。畫中展現的即是一種與20世紀初德國女畫家珂勒惠支版畫,在精神和情感上的契合,雖然陰鬱沉悶,但卻氣息逼人,充滿了堅韌和熱忱,也更是心中意氣如同火山迸發般能量的抒發與釋放。

願伯安老師祈盼民族崛起之火,能隨著他的巨作,點燃更多人內心對生的熱望,對美好未來的執著。

胥建國

2019年9月6日

于清華大學藝術博物館