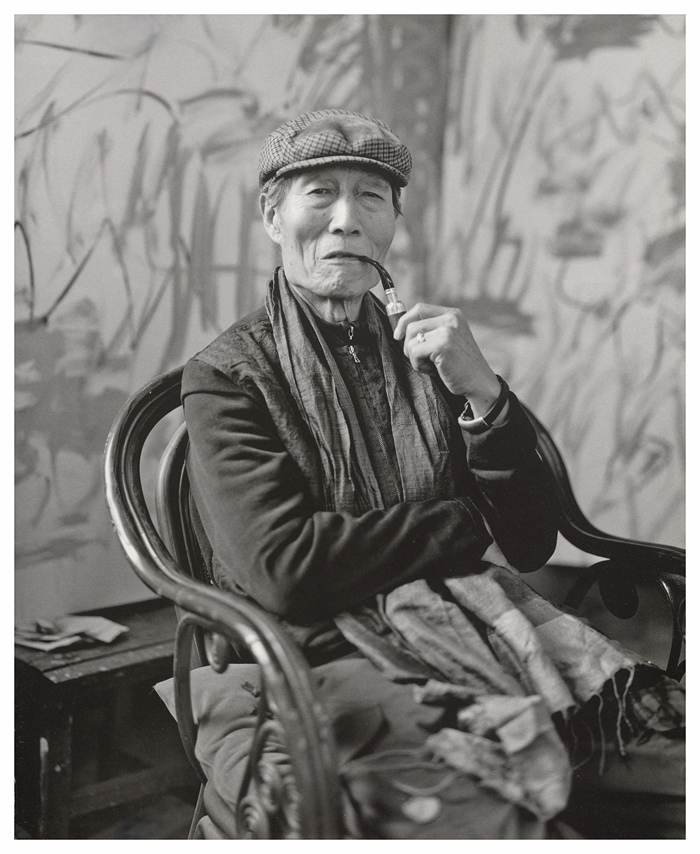

趙大鈞先生

有一位老教授,被稱為“魯美的塞尚”。韋爾申、李象群、劉仁傑、宮立龍、王岩、賈滌非、王易罡、秦琦、賈靄力……這些從魯迅美術學院走出的傑出藝術家無一不曾受過他的啟蒙與教誨。他告訴學生們從整體觀看事物、發現背後有意味形式,學生們揣著他素描的照片,一邊比著一邊畫。這位老教授是趙大鈞,今年已超過80歲的他,在北京舉辦了第一次個人展覽。2019年5月10日至6月20日,“神山——趙大鈞作品展”在勢象空間舉辦期間,筆者對趙大鈞先生進行了採訪,試圖找到他不斷突破自我的奧秘與緣由……

第一次在北京做展覽

Q:您小時候曾在北京生活過,卻是第一次在這裡做展覽,談一下您的感受吧!

A:其實我不願意做展覽,第一次是在2014年,已經75歲。當時韋爾申院長一直想給我做一個個人展覽,但我一直沒答應,後來連日程都排定,前前後後都打好招呼了,於是就做了第一個個展(注:他者行走——趙大鈞油畫藝術展 魯迅美術學院美術館 2014.10)。第一次展覽之後,女兒和老伴為了給我出畫冊,在學生林棟的策劃下在大連的一個畫廊做了一個小型的內部展覽,這是第二次展覽(寫寫畫畫——趙大鈞油畫作品展 2016.11-2017.01)。除此之外,我沒有做過別的展覽,也從來沒想過要來北京做展覽。李大鈞(勢象空間創始人)了解我,他去了我那裏好幾次。我在瀋陽生活,現在就是畫畫,別的都不太想,這樣的生活狀態是多年形成的。要麼在畫室,要麼回家或者和朋友們聊聊天。以前還看看學生們的畫,現在也不太看了。

幾何形體 紙本水彩 27.5x37cm 1962年

彩色珂羅版單張畫與留洋的先生們

Q:您藝術的研究者們都會提到這張創作于1962年的水粉畫,它很與眾不同,您在當時受到了哪些影響?還是您一直有著獨立的想法?

A:主要是自己的想法。1962年我從魯美油畫係畢業。從附中到本科學校基本是蘇聯的教學體系。我對那些東西有抵觸和叛逆。我的老師們是在這個體系下教學,但實際上他們把他們自己留學的東西潛移默化地灌輸到教學裏。從我自己的感覺,尤其是從情感上來説,當我看到一把椅子或一個人物,總覺得那些有感覺的、真情自然的東西與它們(美院所學的內容)有距離和阻礙的。它們很好,但我總覺得和我沒太大關係,我從學生時期就有這種感受。但是這裡面更深層的問題和規律,當時我不是了解很透。

但有一點對我影響很大。當時魯迅美院有從偽滿洲國時期遺留下來,當時日本從歐洲進口的10幾張大尺幅彩色珂羅版單張畫,時間跨度從文藝復興一直到浪漫主義時期,包括西班牙、義大利、法國等國藝術家的作品。它們給了我非常大的震撼,從附中到本科,每年開春以後我都等著這些畫拿出來晾,每次我都長時間地站在那裏觀看,有時候連午飯都去晚了。魯美過去資料室裏的老研究員都很專業,當時的老先生們也都十分重視畫作的保護,每年開春都把資料室裏的畫作拿出來展一展、晾一晾,怕發黴。這些作品一次只展出一兩天的時間,對我來説十分珍貴。

我當時看到委拉斯貴支的《伊索》,一幅全身肖像,畫中人物頭髮淩亂,穿著睡衣站在那,眼睛甚至沒怎麼畫,直接是畫布。我當時十分不理解,但是退一步看的時候,就覺得太對了!衣服的厚重感,頭髮的線條等都特別有感覺。我當時十分震動,但那時候還太年輕,並沒有領悟到畫作中真正有價值的元素。我還看德拉克洛瓦畫的海邊的馬,哈爾斯的《吉普賽少女》等。這些畫作的時代一直到馬奈之前,還沒有塞尚,但有幾張柯羅的作品。當時柯羅畫中的橋、樹、水面和天空的色彩關係裏已經有了印象主義的東西。但我那時候還是鍾情于文藝復興,像米開朗基羅的素描,還有庫爾貝、德拉克洛瓦的作品等。到本科的時候,我開始逐漸對柯羅産生了濃厚的興趣,我在柯羅的畫作中感受到了古典主義之後的自然氣息,體會到人和自然,以及作者和題材、事件之間的關係在無形中的滲透,我覺得那才叫做畫。那是在1960年左右,我已經開始考慮畢業創作了。當時我幾個同學,像曲乃述、魏連福等經常一起去看畫,我是年齡最小的。看完畫之後就在資料室裏看雜誌、看畫冊,看法不一樣的時候還會爭論。有時候書刊上會偶爾發表一些西方的作品,雖然印刷品質很差,但是很重要,比如那時候我們已經能看到畢加索的畫作了。

冶煉廠 布面油畫 190x150cm 2000年

還有重要的一點,我們學校的老先生很多都是留學回來的,但留蘇的僅有一位陳尊三先生,是學版畫的。有兩位創作雕塑的老先生是留德的,像全顯光先生是萊比錫美術學院回來的。最多的是留日的。但他們在日本跟隨的油畫老師,實際上是在學法國。我現在回憶他們教的是安格爾、達維特,一直到德加。他們早期的極少畫作,也受到了馬蒂斯之前的藝術的影響,像概括、大色塊、裝飾性和線在畫作中起到的作用等。我曾給中間美術館回過封信,我在信上寫:“這些老先生的畫作更多地受到東洋西洋的影響,真正愛好美術的人更傾向於東洋西洋。當然也受到一些蘇聯的影響,但起碼不是整體受到系統影響的。”他們自己創作,包括平時授課過程中所滲透的思想、觀念、語言等都比較西化,這對我影響很大。我舉個例子。

我在附中的第一張畫,就是畫愛奧尼亞柱頭。當時唐郅老師解釋完了,開始講最基本的透視原理。沒講多久他就不講了,而是把柱頭石膏端起來,讓我們從不同角度反覆地看到底美在哪兒。他給我們講浮雕的變化,講運動感,講圓柱和方體之間的關係,講如何銜接變化,如何形成恰到好處的比例……真是有意思極了。角度不同,所造成的效果也不同。老師曾留學日本,他在日本所受的教育在他身上留下了痕跡,那種痕跡是無法抹去的,影響著他的藝術創作和教學方式,也影響了我們。

到本科後,萬今聲老師對我影響最大。他也曾留學日本。他當時跟我們講整體,講眼睛和客觀的關係——是你在畫畫。它是活的,要學會把握它的生命感、動感,把握你看到的最根本、最可貴的狀態。畫畫不是描摹,看黑畫黑,看白畫白。當時天氣很冷,我們每天早上都提前削好幾支尖細的2H鉛筆,趴在那裏畫。他一直要求我們從摳細節的狀態中解脫出來,注重畫作的整體。學生如果實在解脫不了,他就再給我們講,實在解釋不清,他就用抹布和橡皮“哐哐”給我們擦掉,當時我們心疼得不行,接受不了。但有一次給我印象最深,我永生難忘。當時萬老師用橡皮和抹布把我的畫擦了幾下,然後叫我站起來,退後看。我站起來看我的畫,發現它馬上變了。這是為什麼?是對象真正的感覺、總狀態,太對了,而且非常生動。這次經歷在很長時間裏都給我極大的震動。後來我再畫,再也回不到當時的狀態了。觀察方法變了,更加注重整體關係,這種觀念在我腦子裏紮下了根——我是在畫對象,而不是描對象。1960年代,我們學校從江浙一帶引進老教授,其中蘇州藝專的烏叔養先生對我影響頗深。從他那裏我第一次聽到了一批老畫家,其中有吳大羽,講到過印象派,那是1963年。

1962年的這張水彩畫,是我剛剛開始當教員,備課。我畫了幾個單色的、褐色的幾何形體,來講透視。那幾張其實比這張畫的要好,但都找不到了,只畫了這一張帶顏色的,這張畫能留下非常特殊,它當時是被鑲在一個鏡框裏。當時我用報紙墊照片,報紙裏夾著這張小畫。後來搬家的時候,拿出這個框來裝家人的照片,發現了這張畫,挺有意思的。當時我們校長批評我説,你畫幾何形體為什麼沒有大調子,你怎麼畫一個面?我當時還跟他犟,我説我有一點面,但最後還得按照要求來畫標準的透視關係備課。雖然我當時的能力還不太夠,但很想強調方、圓,構成上、更平面化的以及紅黃藍這些初始顏色的關係。

青錐子 纖維板油畫 37x44cm 1969-1970年

用柳條畫油畫,開啟了刮刀的使用

Q:“文革”在青堆子勞動期間,您畫了一張小風景,為何畫了這樣一個場景呢?

A:在“九大”召開之前,學校的軍宣隊、工宣隊説需要一個主席像。但當時印刷的主席像尺寸都不行,老師們説必須得畫一張,其實是想動手畫油畫。最後確定了一位可靠的孫老師,他當時很高興,先坐馬車後坐火車趕回學校。因為和家屬分離了很長時間,他先回家呆了幾天,把繪畫材料都準備好了之後回來再畫主席像。他一邊畫,我就和一位袁老師在旁邊看著,太羨慕了,我們悄悄偷了一些顏色。袁老師跑到北邊八里地外的一個看稻田的小棚子裏頭,住在那裏畫外光風景。我沒他那麼膽大,也沒什麼材料。後來櫃子上有一塊纖維板掉下來,我就撿來用皮膠刷了刷。沒有筆,就去外面找了幾根柳條削了一下,薄薄的,有彈性。其實就5、6個顏色,我拿柳條當刮刀用,我用刮刀就是這麼開始的。

當時我從住的小茅草房的小北窗戶向外取景,坐在炕上墊個被就偷偷開始畫。實際上我能取的景就是一個廁所,茅草房前面的一個糞坑。當時畫完我還挺得意的,挂在自己屋子裏,大夥兒都來看。有一天一位老師過來,説不好了,你這畫趕緊收起來,軍宣隊和工宣隊在查這張畫。後來那些老師就把我這張畫拿出去了,放在炕蓆底下,兩個屋子傳來傳去。

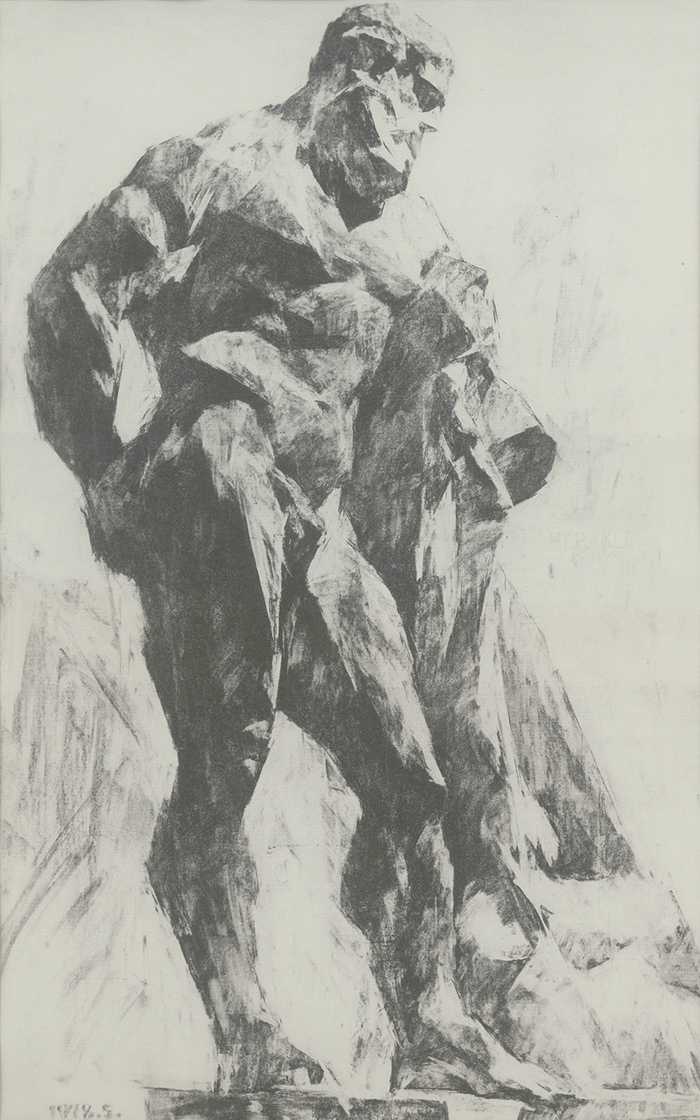

力士 紙本素描 71x45cm 1977年

在基礎教學中投入了全部精力與情感

Q:您回到學校後,把主要的精力都投入到了教學上?

A:因為當時主要是命題創作,有任務就搞一下,所以我很大程度上把感情和精力都投入到了基礎教學上,比如素描到底該怎麼弄?而我慢慢也從中找到了樂趣。《力士》等作品,和基礎教學研究是分不開的,但都是短期的。《力士》比較完整而且有形象的,還有更多是局部摘取的、風格更明顯的,甚至有些立體主義的東西。我後來給李象群、韋爾申、賈滌非他們上課,現在回想起來是一種開放性的素描。我告訴他們如何觀察、分析、研究對象,而不是照貓畫虎。我講的內容包括造型基本關係、形式美,以及聲音、運動等有生命力的東西。學生改不過來,我就給他們佈置短期作業。讓模特站在教室中間,我不擺固定光線,讓學生們圍著畫,到時間就換。同時我還請了雕塑係的老師來做泥塑,甚至改變了教學基礎大綱。確實是全部的精力都投入在了教學上,那時候備課,我自己要提前畫上很多張,這張《力士》就是為當時備課畫的。如果過去的筆記能留存下來,全部是對每個學生的風格特點的記錄。

這些資料都沒能留下來。那時候住房特別緊張,一開始住的一個臨時大倉庫,沒有人敢住,我就去住了。後邊又搬到教室,被人偷過,連皮帶都被人偷走了。讀書時候的很多作品都留在了學校,另外我對自己的畫無所謂,誰拿都行。我曾經畫過一張《大衛》,學生們都覺得畫得好,他們一人拿一張照片,一邊對著一邊畫。

趙大鈞先生在工作室

全景畫之後,對主題繪畫産生厭倦

Q:1980年代中期之後,魯迅美術學院開始創作全景畫,您一開始沒有參加嗎?

A:全景畫,一開始就讓我去,但我不願去。最開始讓我去錦州,我沒去。後來説到魯西南戰役,當時我還沒答應,院領導就在會議上宣佈了。我們這一代知識分子有個特點,一旦去了就全情投入,把所有智慧和能力晝夜投入到裏面。因為我們臨摹、研究過文藝復興壁畫、宗教畫,所以從大的章法構圖,到控制情節節奏,我們都能做到。我説不清楚為什麼不喜歡,我總覺它更像一個工匠的活,整體上只是一個視覺再現。我希望把它作為藝術來創作,但全景畫受到太多牽制了。但我還是儘量去往藝術上靠攏,天空、火光等,努力靠近畫意。畫《魯西南戰役》的時候,畫到一半青年教員王君瑞跟我説:趙老師,可以了,別太較真了,再改顏色的話,再畫一年也畫不完。

Q:後來您因病八年沒畫油畫,是和勞累有關係嗎?

A:對,長期勞累。當時創作全景畫是在一個中空的大建築裏,冬天零下4、5度,沒有取暖設備,夏天45度,光膀子、穿拖鞋。我從1999年開始畫草稿,草稿主要我自己畫的,正稿是大家一起畫的。因為調和油太貴,我們就用汽油稀釋。倉庫裏有大桶汽油,很危險,我們抽煙都很小心。同時畫全景畫還有一些其他的干擾,有時候心裏也不算太舒服。那時候我60多歲,處於身體的轉折期,消耗太大就累倒了,後來我八年時間不再畫畫。

當時部隊陸軍總醫院的化驗結果顯示,是油畫顏料凝固劑造成過敏。家人就把我的顏料全部從家裏拿走了,我不能再畫油畫,這對我來説很難受。但當時已經有很嚴重的症狀,住了兩次住院,從鬼門關前走了一趟。這個病到了後期是從內臟往外發的,死亡率很高。我曾經有四天完全沒有排泄,排尿都沒有,像中毒一樣,最後打激素控制住了。醫生一上來就打了40毫升的激素,我老伴説這麼大劑量會有副作用吧。醫生説,你是要生命還是要副作用?

神山仙乃日 布面油畫 150x200cm 2008年

深入“神山”,回歸生命本質

Q:這次展出的“神山”系列來源於您實地的戶外體驗?

A:一直到2000年以後,病情逐漸得以控制,為恢復身體,我逐漸把一些老興趣撿起來了。背個包每天走十幾裏路,後來開始帶著小帳篷出去參加戶外活動。買了小鍋、帳篷,沒事就去戶外。有時候我和老伴晚上住在外面,還被嘲笑説你倆沒地方住啦。我那時候就開始一邊自己出去走,一邊研究戶外,從各種途徑收集研究世界各地自然山川、地質變化等資料。最後和我們一起聽音樂的四個好朋友一起去了西藏。去西藏的很大一部分原因在於,我們的精神總是在苦惱。我背著包在路上走,每天聽鳥聲,很安靜,草坪上沒有任何人。鳥從遠處飛過來,草微微地顫動。太陽落下時的光線讓我的眼睛感覺到享受,樹尖的顏色慢慢改變,光線一點點消失,投影一點點拉長,這時候眼睛就開始迷戀這樣的美好。最終在精神上,我還是最嚮往那些沒人去過的,真正的大自然深處的東西。去長白山都不過癮,真正的自然在藏東南。在雅魯藏布江大拐彎一直到唐古拉山東部的大片區域內,6000米以上山峰有300多個,大部分沒名字,也沒有任何人攀登和考察過,極為峻美。我看過一些外國人在飛機上拍的照片,太壯美了!我覺得珠峰都比不上它,藏東南的山落差更大,極為遼闊,有十幾個阿爾卑斯山那麼大,這是我最嚮往的地方。

K2 布面油畫 150x200cm 2009年

當時我們幾個人一拍即合,做好了準備工作,各種背包、藥、車等問題都提前解決好了。路線研究了無數次,畫了極為明確清晰的圖紙。只要邁出這一步,車開起來,背上包我們就能走。從四姑娘山,到梅裏雪山、貢嘎山,最後就要去藏東南。但當時經歷了一次雪崩,封山了,季節也不對,就沒讓我們進去。到現在我還嚮往著那裏。

記得在洛絨牛場半夜我睡不著覺,走出帳篷,突然被眼前的景象震驚了。神山央邁勇如白色的金字塔立在眼前,我把睡袋從帳篷裏拖出來,一直坐在那裏看。一個多小時,星星圍繞旋轉,太震撼了。很快,天陰了要下雨,一切又消失了,太神奇了。我現在再來回憶,對這批畫(《神山》)還不滿意的是什麼?是一種精神的東西,精神寄託的問題解決不了。我當時現場也記一些東西,回來再畫,腦子裏有一座座的山,但是畫不出來那種感覺,跟現場看到的震撼感還是差太遠了。

我有一個很重要的音樂圈子,都是幾十年的老朋友。“文革”時期我老師有一個黑膠唱機,那時候很困難,晚上我們把窗戶關死,坐在一起聽馬勒,沒有咖啡,我們就喝濃茶,聽完了也不議論。那個時候馬勒的音樂給我觸動很大,我們幾個人時常互相握著手,情緒到了眼淚都掉下來。這是最早我對音樂有這麼大的觸動,從此音樂就成了我生命中很重要的一部分。當時經濟條件不好,後來開始有了能放帶子的錄音機,越來越喜歡,也到了比較專業的程度。現在不太聽了,耳朵不行了,音箱都放到一邊了。一開始聽得比較廣泛,最後越聽越窄,除了爵士以外,主要聽古典音樂。貝多芬、瓦格納對我很重要,他們的音樂章節很宏大。我耳朵狀態比較好的時候,有一年多聽的都是他們。

神山 布面油畫 200x150cm 2009年

八年之後,再次拿起畫筆

Q:後來您身體就可以畫畫了嗎?

A:2008年有朋友帶我去一個工業園,那裏有很多人在那裏有畫室畫畫。我這輩子從沒有過畫室,內心很激動。那時慢慢開始覺得顏色不太影響身體了,可能是隨著年齡增長過去了那個階段,過敏問題雖然還存在,但基本無大礙。多少人勸我用丙烯畫畫,説對身體危害小,但我改不了,這是我的一個毛病。油畫有一定難度,中國人和油畫之間有一個坎兒,這個坎兒是終生存在的。我絕對熱愛它,這是我的一個堅持。

Q:現場展出了您的一些筆記,其中有關於宋代以來畫論的內容,您為何關注傳統畫論呢?

A:我從年輕的時候就研究中國畫論,現在只是不用毛筆了,但對中國傳統的研究一直沒有停止過。我的老師們東方涵養非常深,從詩詞歌賦、文化修養到人格,這是很不一樣的。包括在草圖上等,從來沒有停止過對傳統的關注。畫油畫很難,實際上油畫不應該只是西歐的,它是全人類的。我那麼愛聽交響樂,但它在中國畫裏面體現不了。中國畫只能靠留白,讓人能感覺到。但直截了當、明白無誤的,能直接和人産生共鳴的那種交響,還是要靠色彩的作用。

作品58 布面油畫 150x243cm 2013年

Q:幾年前您的作品裏出現了線,這對您來説意味著什麼?

A:這張線描是我探索過程中的一次轉折,它是一個系列中的一張。當時想畫山,已經反覆多次痛苦地探索過,從中也能慢慢體會到我當時的苦惱。美是一種進化,是一種精神,油畫最終也是一種精神。線更有力量、更直接、更直白,也更符合我的情感發展。當然也存在矛盾——色和線之間的矛盾。顏色是最自由的,在情感上起到很大作用,很難與線和諧,開始我也做不好,只能慢慢地實踐,不斷地突破自己。我很排斥畫主題畫,也和全景畫有關,從那以後我再也不畫主題畫了。

在那以後我又畫了一些大幅的三聯畫,還有一些色彩很淡的畫作。《憶長纓》那張畫與油畫《長纓在手》有關,後者曾經在中國美術館展過,也在報紙上登過彩印版本,這是一個呼應,但後來被燒掉了,這次也一直沒找到相關資料。

憶長纓 布面油畫 168x264cm 2014年

Q:《憶長纓》和《長纓在手》是怎樣的關係?

A:這發生的很突然,我的學生們都很懷念《長纓在手》這幅畫,總説從那張畫上繼續發展的會更好。有一天我突然就把畫布拿出來了,突然覺得心境不一樣了,不再是命題,不再有審查,我要再心情舒暢地畫一張。開始還想畫有點人的形象,後來就都涂沒了,畫完就舒服了,僅此而已,沒有別的感覺。畫一拿走,一切就都過去了。

有人問我什麼是當代,什麼是現代?我説這就是當代。不斷打破自己,不斷地把畫畫這件事回歸到畫本身上去。我已經生在當代,我是當代人,不能是別的。把真實的感覺和精神畫出來,畫出你自己來,這就是當代。所以我這兩天又呆不住了,我有好幾個想法(想回去趕緊實施),絕不像現在這樣。但不是為了變而變,它是很自然地的。今天早上我還在用批判的眼光看我的那幾張畫,太瑣碎,低頭扣扣飭飭……人站起來,有話直説,多好!想追求自由就是自由,但技術語言上會有限制,唯一的辦法就是找到自己突破它,就是自己,無所謂。國外的、當代的東西好的我也欣賞,但我的動力不在這裡,我的動力就是自己。

趙大鈞先生

採訪後記:

一個多小時的採訪中,趙大鈞先生思路清晰,侃侃而談,已經82歲的他雖然身材瘦小,但精神矍鑠,氣場十足,言談舉止中依然充滿著對藝術追求的衝動與激情。他説:“有記者問我,您現在年齡大了,還能畫這麼大的畫嗎?我説只要感覺對了,我爬著那一筆也能放上去,那就是對的。”雖已過耄耋之年,但他依然勤奮不止,不斷解脫束縛、不斷向內心的純粹與自由走去,或許這就是他藝術的奧秘。

(文/許柏成 圖片提供:勢象空間)

作品1807 布面油畫 160x150cm 2018年

作品2814 布面油畫 160x150cm 2018年

作品201904 布面油畫 171x158cm 2019年

作品201908 布面油畫 170x158cm 2019