英國曼徹斯特華人當代藝術中心(CFCCA)

文/聶小依 發自英國倫敦

提前一天,5月16號,演講者們從北京、香港、威尼斯、巴黎和阿姆斯特丹趕過來,在暮色下的英國曼徹斯特華人當代藝術中心(CFCCA, Centre for Chinese Contemporary Art)集合。當晚正好是何翔宇的同名展覽在CFCCA的開幕,長方形的黑盒子空間裏展出著“檸檬計劃”的錄影和一些被打亮的架上作品,但不同的明黃色的色號模組在昏暗的光線下仍然是黯淡的。

當晚開幕的情形其實很合適用來討論第二天學術會議的題目:“從研究到策展——本土與國際視野中的中國當代藝術”。CFCCA的前身是曼徹斯特中國城裏的華人社區藝術中心,在2000年後轉型為關注華人當代藝術的英國公立機構,在關注國際化了的“華人當代藝術”的同時也逐漸與當地的華人社區觀眾脫節;而何翔宇的個展是他自2019年3月以來在全球範圍內第七個展覽,他出現在威尼斯雙年展的中國館,也出現在成都、廣州、烏鎮和曼徹斯特,他的“檸檬”也在印度、德國、南美等不同的社會文化系統中穿梭,成為跨文化敘事的線索;參加開幕的觀眾們,則幾乎都是“中國當代藝術”這個系統中的從業者(不僅是White Cube的銷售總監,還包括研究者)或正徘徊于系統邊緣的藝術學生,許多人像我一樣是從外地過來。恍惚間我覺得這兒不是工業城鎮曼徹斯特,而是“中國當代藝術”在英格蘭島上的一塊飛地。這兒的展覽並非是90年代國際主義興盛時期的“文化交流”,相反,這裡是“中國當代藝術”這個全球化母體的延伸,但又有包裹著它的海島的屬性——有人問,這個機構的工作語言是中文嗎?不,不,是英文。

學術研討會現場

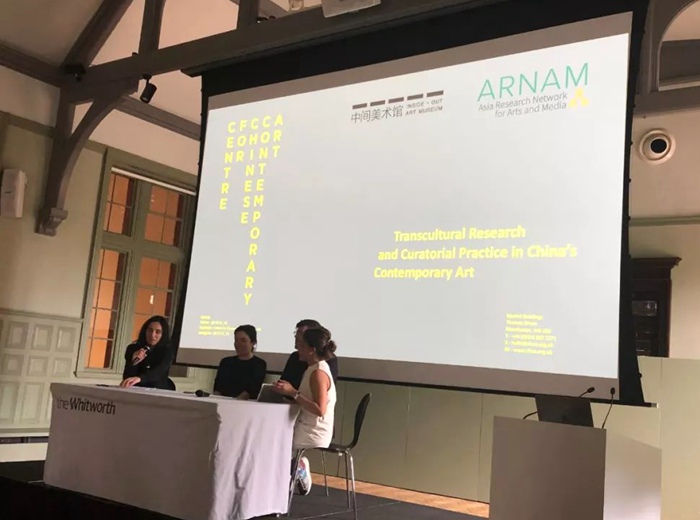

何翔宇隔日就離開了,沒有參加在曼徹斯特大學的Whitworth Gallery舉辦的研討會。的確,研討會的主角是“中國當代藝術”這個領域的研究者和策展人們——研討會由CFCCA和北京中間美術館組織,也接受了曼城本地高校和CFCCA的研究網路Asia Research Network for Arts and Media(ARNAM)的支援。會議開始的致辭者是在曼徹斯特大學做中國研究的教授Peter Gries,他説曼徹斯特大學已經有八千名中國學生,這顯然是一個無法被忽略的事實,但外國人做中國研究卻仍很尷尬——中國人常常覺得外國研究者們自以為是:“You foreigners are just selfish,自私。”Gries提及的事實和情況是在曼城的兩天時間裏,最讓我覺得這個會議應該在曼城而不是在北京或者香港發生的理由。“外國人”和“中國人”這兩種身份或者説兩個詞語所代表的視角也在5月17日持續一整天的會議中拉扯,雖然很少有人提及研究者身份在研究和策展實踐中會遭遇的問題。當然,每個人都會意識得到採取一個固定視角是有問題的,但人們要做的努力是怎麼帶著有問題的視角去繼續説話,做出一個經得住敲打、對現在和未來有意義的分析。

荷蘭藝術史家瑪麗安娜·布勞沃(Marianne Brouwer)

會議分為上、下午兩組,每組持續三小時。上午的發言和討論由中間美術館的高級策展人蘇偉主持,三段發言所圍繞的一個基本問題是:我們如何書寫歷史。荷蘭的藝術史家瑪麗安娜·布勞沃(Marianne Brouwer)做的是個案研究,她按照年代順序呈現了荷蘭人戴漢志(Hans van Dijk,1946-2002)從1986年來到中國南京到2002年去世之間,與中國藝術家之間的交遊和他為推動中國實驗藝術發展而做的作品收藏、檔案整理、跨國諮詢和展覽策劃。在場知道戴漢志的觀眾,許多看過布勞沃在2014年參與策劃的展覽“戴漢志:5000個名字”(尤倫斯藝術中心,北京)。藝術家劉鼎介紹的是他和批評家盧迎華在中間美術館策劃的研究型展覽“沙龍沙龍:1972-1982年以北京為視角的現代美術實踐側影”,他們希望打破目前中國當代藝術在“自我神話”過程中塑造起的1970—80年代官方機構/實驗藝術、政治/藝術等二元對立的敘事,重新挖掘和描述改革開放之前、特別是文革這一歷史階段中藝術創作及其週遭生態的複雜性。

藝術家、策展人劉鼎

如果説布勞沃更多是為了傳播戴漢志的故事、希望人們抵抗遺忘、記得中國當代藝術早期發展中的這位“老漢斯”,劉鼎和盧迎華的研究則帶有極強的目標:他們知道自己在參與的是不同藝術歷史敘述之間的競爭;某種歷史敘述作為一種話語,也有它被製造出的因由。劉鼎在發言中一直提醒台下的座中人,歷史被語言敘述,而語言之中是結結實實的稠密的政治。這或許也是劉鼎的發言題目“往昔如異國”(The Past is A Foreign Country)的用意。除去這行引用的詩句的字面意義,學者David Lowenthal在同名著作裏論及,過去一旦過去就永不可及,人們永遠是在為今天重述過去——這不是什麼新鮮視角,但Lowenthal真正有影響力的領域是在文化遺産。看到這題目時我在想,“中國當代藝術”已經成為遺産了嗎?那這遺産會屬於誰?

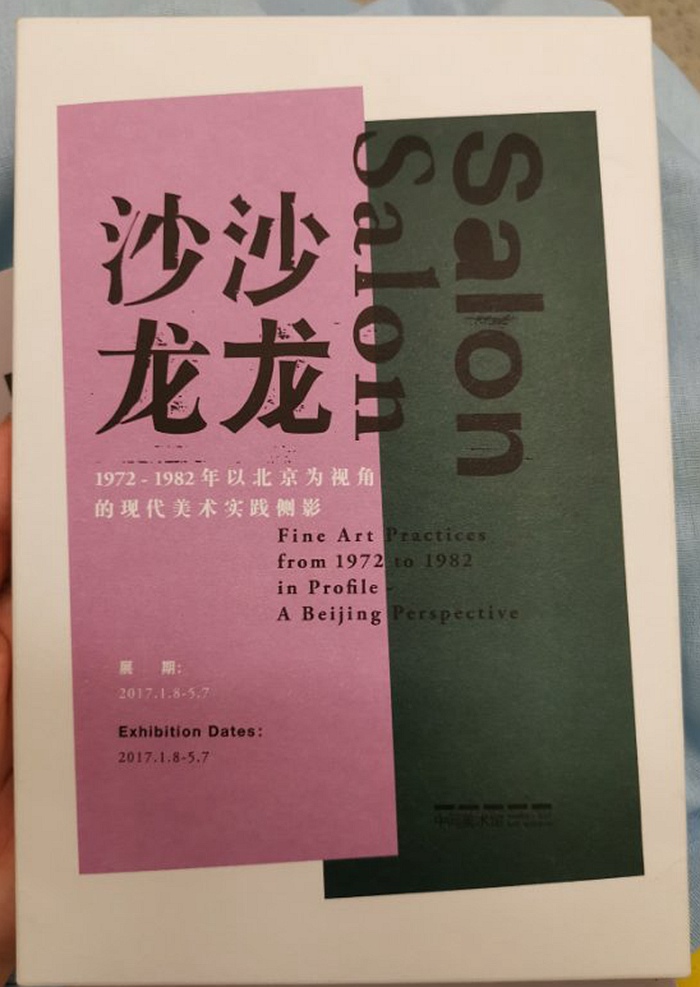

“沙龍沙龍”展覽出版物

講座之後朋友借給我一匣“沙龍沙龍”展覽開幕時的出版物,那裏面有一沓被對折的散裝紙頁,紙頁內裏的文章是劉鼎、盧迎華和蘇偉對具體的文藝政策和藝術家團體的梳理(例如他們提及了“四月影會”在1976年的成立和“自然·社會·人藝術攝影展”在1979年的舉辦,以及這次展覽後不同刊物的不同態度),封面則是顏色各異的局部展墻的3D模型。這紙頁的正反面,其實也是研究轉化為論文和展覽這兩種方向的一體兩面。劉鼎談到了一些展覽呈現的方法,比如檔案等原始資料的呈現、老照片放大作為墻紙等等,但可能囿於時間,他沒深入到具體使用的材料、談及某個特定的藝術家團體或者展覽的故事。

馬賽拉·莉茲塔(Marcella Lista)

上午的第三位發言者是馬賽拉·莉茲塔(Marcella Lista),她是巴黎蓬皮杜國家現代藝術博物館新媒體收藏總策展人,目前也在策劃蓬皮杜藝術中心與上海徐匯區的五年合作之中的首個展覽項目。她的講座“重路:取代現代敘述”(A Double Path: Displacing the Modern Narrative)帶來了一個展示的需求(要在上海做出一個運用蓬皮杜藏品的展覽)如何催生出研究的好例子。蓬皮杜在上海做展覽, 既要做到相關性、最好能對兩地的藝術創作有實際的推動,又要時時自我提醒、避免在新時代再做文化殖民。她分享了一個最終沒能推進下去的展覽方案——搜尋不同時期在法國的中國藝術家和他們的作品,有的是像林風眠、潘玉良等民國時去法留學,有的是像嚴培明等在80、90年代移居法國,有的藝術家在2000年後又回到了中國。如果我沒記錯,展覽計劃的題目是叫作“Chinese artists in France”。或許因為這是一份初期研究,這份計劃對我來説仍然是靜態的,換句話説,它除了豐富甚或取代“中國藝術家去法國學習現代藝術”這一歷史敘述,它還未明確展覽自身也將是一個行動——假如今天這些作品從法國來到上海展出,它將明確地對今天産生影響,那它該如何定義自身,作品是否算是被召喚而歸?展覽又將用什麼動詞來描述這些藝術家和這些作品在中國和法國之間的輾轉,“來”,“去”還是“回”?上午的三位發言人布勞沃、劉鼎和莉茲塔在參加蘇偉主持的討論時,各自都提及了對“當代”的理解,三個人的語境的交匯處(也是搶話筒的時候)或許是對“當代”正在被書寫為歷史、被機構化、被納入不同系統的敏感。

CFCCA資深策展人瑪麗安娜·松琪(Marianna Tsionki)

會議下午的發言由CFCCA的資深策展人瑪麗安娜·松琪(Marianna Tsionki)主持,三位發言人康喆明(Cosmin Costinas)、瞿暢和泰薩·瑪利亞·格松(Tessa Maria Guazon)是來自香港和菲律賓的機構策展人。聽到下午場的時候我特意看了一下會議的英文標題“Transcultural Research and Curatorial Practice in China’s Contemporary Art”裏用的是“China’s”而不是“Chinese”。CFCCA一直則以“華人”“華語”來理解“Chinese Contemporary Art”,一方面是因為CFCCA在創始時和華人移民社群的淵源,另一方面或許也與它試圖與新加坡等更多地區的藝術發生關聯有關,畢竟對於CFCCA,它的基礎支援系統來源於英國的公共藝術資金,需要與更多的受眾産生連結。在下午場,講座的重心似乎從上午的“China”分散到時而為跨文化(transcultural),時而為研究(research),時而為策展實踐(curatorial practice)。

香港藝術機構Para Site總監康喆明

香港藝術機構Para Site的總監康喆明談及了他策劃的“疫年”(The Plague Year)和即將巡迴至上海外灘美術館的展覽“百物曲”(An Opera for Animals),前者深植于香港的疫病歷史,後者則像是受到策展人Anselm Franke影響的雙年展展覽,通過歌劇這一形式檢視“現代文明”與“原始文明”、自然與文化等看似對立的系統之間的交融和滲透(其實我也不太清楚自己是否搞清了展覽要問的問題)。

2019威尼斯雙年展菲律賓國家館策展人格松

格松是今年威尼斯雙年展中菲律賓國家館的策展人,作為一名在菲律賓大學教授策展(當地使用的英文是curatorship)和藝術理論的老師,她分享的一系列在菲律賓和台灣等地開展的藝術項目都以研究為導向——最明顯的特徵是她的每一個項目都有嘗試去回答的研究問題(雖然可能是後設的),而回答這些問題的方法則被格松總結為“跨地方”(TheTranslocal asCuratorialMethod)。

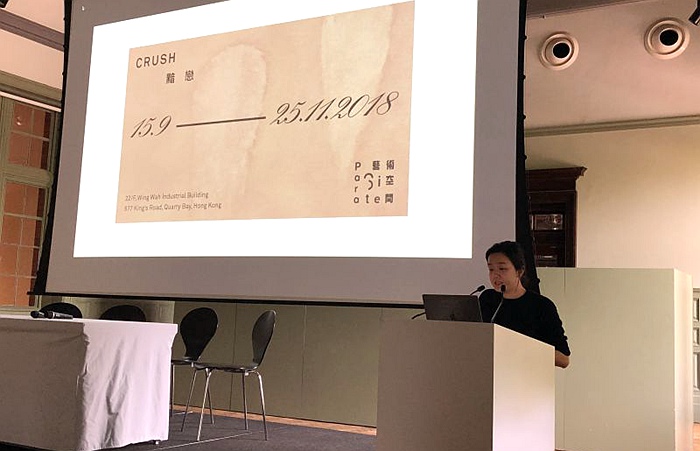

Para Site策展人瞿暢

Para Site的策展人瞿暢分享了她去年策劃的群展“黯戀”,她把細膩、複雜但也強烈的私人情感作為公共展覽的主題和線索,讓觀眾易於與作品共情的同時,也凸顯了今天這個時代的“個人即政治”,“愛”也從不可見的私人領域進入了公共的政治討論之中。瞿暢在展覽之中開展的針對藝術家的研究方法,涉及到了很多主觀的、自反性的研究,而這在她和藝術家陳泳因合作的展覽“硬忌廉”(即將在廣州黃邊站開幕)中會更加明顯,“情感勞動”被明確提出將與“藝術勞動”被一同反思。

下午場圓桌討論

之前提到,下午的三位發言人回應著會議題目的不同方面,但因為研究對象之間的差別,他們各自的研究和實踐之間其實沒有太多的對話基礎。在討論時,主持人松琪問三位發言人,研究如何被轉化為策展實踐,Para Site的康喆明和瞿暢都將問題直接轉化為了展覽生産,並且強調展覽本身作為策展人工作中最重要的輸出形式,而這個問題對於每個策展項目都有研究問題和研究方法的格松則似乎變得沒那麼需要回答。恐怕是在這裡,我意識到提問者松琪或許是在英國的學術語境下使用“research”和“curatoiral”這兩個詞——而這也許並不適用於香港的情況。

正如之前劉鼎提醒的,任何話語和術語都有其歷史,curatorial是curating這個動名詞的形容詞,它被學術化也是近20年在歐洲和北美學術界發生的事。雖然有像Irit Rogoff、Maria Lind、Paul O’Neil、Simon Sheikh等不同研究者的定義,但這個詞之所以被頻頻賦予新義是因為90年代末歐洲的藝術界對展覽這一形式的普遍疲憊:人們逐漸厭煩策展人作者宣言式的展覽,試圖找到讓藝術變得更平等、更能共同參與的新形式。而在展覽逐漸從策展人中心制向外界打開的過程裏,研究被引入成為重塑策展的一個重要因素。Curatorial在學界最被廣泛引用的定義或許來自紐約巴德學院的策展研究中心(Center for Curatorial Studies)的主任保羅·奧尼爾(Paul O’Neil),在他和Mick Wilson主編的論文集《策展研究》(Curating Research)的前言中,奧尼爾寫到的,“‘curatorial’在使用中常常指向了一些事物生成的方式,例如基於研究、對話式的實踐,在這其中持續的過程和偶然發生的事件和思索中的行動、結果開放性的生産同時進行”。 研究(Research)甚至被倫敦金匠學院策展係的主任Simon Sheikh認為是“the curatorial”最重要的一個特徵——不過這並不意味著策展被綁架成為知識生産的工具,簡單來説,the curatorial並不期盼也無法允諾能及時寫出一篇畫冊文章(那是curating做的,被專業化了的知識生産)。The curatorial或許更近於一種研究/行動,它挑戰固化的展覽生産體系和其中對應的知識系統,它強調即時的發生和分享,也因此,它和公共活動(public programming)常常聯繫在一起。

合影(從左至右):劉鼎、瞿暢、泰薩·瑪利亞·格松、瑪麗安娜·布勞沃、馬賽拉·莉茲塔、瑪麗安娜·松琪、康喆明、蘇偉

在這個語境之下,研究(research)和策展(the curatorial)之間的轉化變得關鍵,而對展覽模式的反思也是相關討論中的一個共用的預設。這也是我在CFCCA策展人的提問中聽到的,甚至是在會議的標題中看到的。但顯然,“research”和“curatorial”,“研究”和“策展”,這些詞彙在北京、英國、香港和菲律賓,在不同語言之中,在不同的藝術生態裏,在機構和學院裏,它們的內在關係並不相同。假如“中國當代藝術”不再是一場討論的錨點,那麼在曼徹斯特發生的這場討論,或者在今天任何有關展覽研究、策展研究的討論,研究者和策展人們都需要在開始討論前意識到各自對展覽(exhibition)、策展(curating/curatorial)、研究(research)等語匯的不同理解。

而話説回來,90年代末、2000年初的歐洲人對展覽的焦慮當然不一定是北京、香港或者菲律賓藝術從業者們現在的焦慮,有關the curatorial的討論也是一個區域性的知識生産和實踐。但我好奇的是,今天在“中國當代藝術”的系統裏,是否存在著一種普遍的焦慮呢?如果有,這種焦慮又會如何影響我們的生産方式?