書名:《總有星辰可以對話》

作者:嘉 勵

出版:花城出版社

年份:2019.1

ISBN:978-7-5360-8817-7

硬裝書、壓手杯、茶湯、花。一本《總有星辰可以對話》(Whenever you can speak to stars)作為靜物構成的主角躺在書桌上,引領你的視點接通一片無垠、黑沉且靈動海景(Seascape)——一個方狀物隨波而動的白色邊緣若隱若現,虛靜空靈的感光帶出了流動的生態現象,黑白灰的辯證賦予了肅穆的深度,海面的張力令人著迷。恍惚間,有人以為這是透過書桌上的透明玻璃設置看到房子架空層下面的海面,當主人公拿起《總有星辰可以對話》一書,你才重新得以辨認這來自於詩集封面的幻覺。當你把海景和書名“總有星辰可以對話”對照時,不禁問道:沿著一條海天分界線從午夜的海面去往星空,是否有一條通途可走?端詳中猛然發現這個封面圖式是由石墨鉛筆經過難以計數的反覆塗抹後産生的純黑結果,並透出金屬與明膠鹵化銀之間的轉變色澤,極簡色塊中精細的水紋構成了抽象的圖解,有著令人難以琢磨的質感和難以置信的節奏。從頭到尾的均線筆觸構成如歌如訴的行板,海面或微急或稍緩,徐步而行,停留在不斷運動的迴圈往復之中,有限的景別都在不斷地提醒我們這本詩集抒情辯證法的血統,在觀察及思考之中看見了浮想聯翩的光澤。這時候,繪畫性已經在腦海中蕩然無存,思辨的真相浮出水面並且一望無際。令人不免思索:當下我們看到的大海是否與人類最初的記憶一樣?是意志的起源還是人性的終極?

在談論《總有星辰可以對話》之前,得先回顧嘉勵的上一本由香港天地圖書出版的《嘉勵的詩》,其純粹的作家式原始文稿封面析出了設計師所未知的純粹,這讓人想起一些歐洲作家特別指出他們反對裝幀別具意義的構思和編排。書籍裝幀與作者的資訊不對稱反而會影響或丟失作者的特殊面貌。帶有設計痕跡的意念自行其道,構圖會佔去應有的位置,相反的,要是由書籍意涵自治管理裝幀範疇,倒是那個如其自然地看見作者運用原始書籍資訊標注的方式更能還原作者意圖的本來的面目。以最原初的“物”自身展示出來,消彌了作者借著作品對讀者意識的干擾,開放了作品自身在藝術概念上的意像空間,讀者便會自主代入詩歌的建構,詩歌最終將成為在不特定限制下的語言。《總有星辰可以對話》黑色系的駁雜封面與《嘉勵的詩》的極簡封面的極少化作為文本或符號形式出現構成了詩人矛盾並置的序列——“兩極對稱”,在詩人的寫作時間軸上,兩種視覺既是兩條平行線也是對立面,平衡時常打破,間接聯繫時交織難以避免。即使新詩集《總有星辰可以對話》經歷了顛覆性的變化,但沒有失去與詩人自身的聯繫。

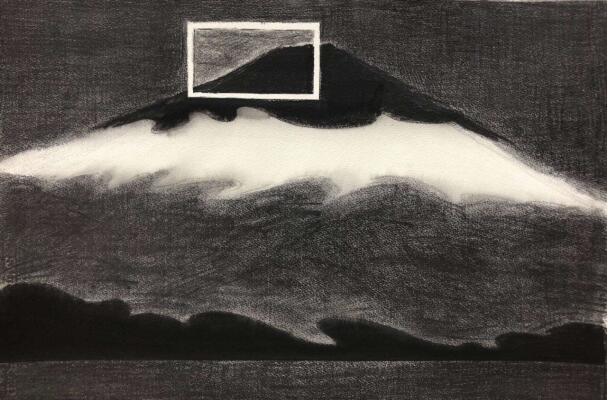

在《總有星辰可以對話》中,收入了王野夫五件視覺作品,主題有關於山脈、海洋、城市、宗教和酒的能指與所指。過去,一些學者曾經專門研究了詩集插畫這個界別,對於一些上乘之作,他們強調那些詩集中的插畫“絕對不是詩歌的插畫”。在一本詩集中,插畫的多重性徘徊于語言與圖像之間。藝術家不一定要將詩歌翻譯成視覺語言,但藝術家可以根據“外交原則”與詩歌文本合營共謀。詩人和藝術家們共用同一种經驗,共同實踐同一類作品。關於詩的綱領性觀點和意念並置,圖式構成的是對詞語的綜合使用,互相召喚,彼此指涉。它們是自我充足的,有時外部事件無法干預。詩歌與視覺藝術的協作引領我們去認識外部現實的指涉物,以多重力度和代入感去理解作品本身。《總有星辰可以對話》通過視覺架起了意涵的連廊,詩存在於動態的容積和流動的度量裏,形成了思辨聯接複合體,藝術家間斷性以一條線貫穿始終,而詩人的成詩線索貫穿到各色事物。

王野夫的城市視覺中,定格空間的鏡頭綜合使用了推拉搖移,方向上則有垂直、水準、縱深,完成了複雜而簡潔的空間劇情,情感感召力的真正原因,顯而易見是嘉勵的詩:“……幽長,穿過隧道/我們大概就會忘記城市的乾涸與失色”(《海灘或蓋蒂別莊》),詞語對由扁平畫布提供的任何空間深度的暗示。鐘錶把數軸時間給分離了,圖像把物理空間分離了,我們可以不到現場,詩讓你知道怎麼回事了。回到文學,圖式其實是以系列能指,我們把能指拆散了。物質的環境實際上是完整的一個所指。人們在腦中組裝這種零散的能指,藝術家們接受了詩意理論,因為這一理論能讓他們輕鬆地關注繪畫所能暗示的文學含義:王野夫的山脈畫作以一個“聚焦鏡框”瞄準山頂的一個小局部,似乎是在移近物體,增大視角以分辨物的細節,但受到眼睛調焦能力的限制,《海灘或蓋蒂別莊》同樣把物放在詩人的焦點以內:“雲朵逐漸飆高,我依次/認出了橄欖,石榴與地中海松”。詩人帶著藝術家的鏡頭推拉(zoom-in)策略將空間視為作品因素之一來考慮,實現文字和圖形的動態縮放和漸現漸隱效果,由此産生了“場”的變化(即差場)。詩人還通過將表現內容降至最低限的手法,來出示自然世界“原本狀態”的存在方式,以此表現感知方式和存在論。

“雲朵逐漸飆高,我依次/認出了橄欖,石榴與地中海松”

石墨鉛筆、冷壓紋紙 王野夫

閱讀《總有星辰可以對話》,詩歌文本與視覺邏輯共時。在同一的時空中,兩者構成了事物運動的有機核心,取消了意涵的水準和垂直方向上的司空限制。“請和它一樣 放鬆靈魂/悠然遊過 仿佛/週遭的世界並不存在”(嘉勵《致友人V——我們在餐廳中央觀看立柱中的水母》)王野夫將虛構的真實置於視覺邏輯的動情點,一種“虛構存在”的互文和互圖,詩歌與當代藝術成為對稱的兩極。

哲學家曾經對繪畫進行反思,認為人們可以在詩人中可以發現畫家,反之亦然。詩中被畫的對象本身要比其繪畫圖像真實得多。意義覆蓋了圖像:對象因此要跟圖像競爭,這通常會使我們徹底忘掉圖像,而只想著它所喚起的那個真實事物。當一個詞怎麼都無法傳遞詩人的能指和所指時,詩人該如何做,那就可以通過非詩或即詩的視覺來解決。詩歌即進退的藝術,適時放棄也未嘗不可。嘉勵便是這樣的詩人,她在寫作和繪事中不斷轉換。

在嘉勵的語言構成中,詩節比段落具有更強的獨立性,有時拋棄微言大義,取消蘊藉豐富的雙關語,以極為簡短的幾行詩定格具有了更長的時空停頓。王野夫的作品保持著一貫的黑白灰的色調記錄思維的蹤跡;同時以覆蓋、消弭的表現方式出示分裂和矛盾。深度隱蔽方式,不僅使他的作品具有純詩的外表,而且益於表現現實與歷史之間的複雜關係。王野夫通過高度的勞作,從世界上攝入盡可能少的事物來推動心靈的力量。《總有星辰可以對話》詩歌寫作與架上實踐,皆為一種內部的勞作。王野夫的線與線之間表達的同一性裏麵包含著收藏時間的行為,一種跟書寫或寫作緊密相關的視覺。

王野夫通過對於媒材的把控,一種媒材與鉛性滋生了放大一隅的撼力,與那種定式黑白視覺創作保持著一種疏離:“在反面思考,逆向實踐”,石墨鉛筆反覆塗抹後的純黑與金屬色澤之間的線條更疊,抽象轉變,嘉勵詞語中的畫面也具有這樣極簡色塊和綿密的紋理:

據説下雪時古堡的氣質愈發奪人

幾百個陰暗角落構成一個男爵的內心

設想他英俊外表和親密時的高尚

終不足融化 背光的一面

沉腐之氣在烈陽下翻傾

好奇驅動的幻思易使人陷入幽窈之境

渴欲常被健康的律曆析離

請與心儀之物保持距離

美就是被稱作驚奇的東西

但有時候荒誕也是

(《布蘭城堡》)

一種極少化的造句與言説方式,有著藝術家圖底的詩人退入內心給我們出示感覺親密的危險區域:“如癡如兀 你望著/也許我們上一世的命名/陌生 或者美而危險/會使人療愈嗎”(嘉勵《致友人V——我們在餐廳中央觀看立柱中的水母》)。這些詩行似乎在召喚全球知名的現代藝術與當代藝術作家David Elliott關於“美的危情”的觀點:揭示美的藝術是比較可怕的,而揭示真實的藝術卻是更為重要的,因為藝術的本質是反映一種生存狀態,而不是反映高級文化,這不是藝術深層的東西。

《總有星辰可以對話》一書顯現了一種對“限制性”的選擇。香港學院派導演張婉婷談到,在數位攝影出現之前,她拍電影前對每一個鏡頭都進行了深入思考,所拍攝的素材往往會成為一個的鏡頭寶庫,這是一種限制的結果;日本有一位建築學教授讓學生拍場景時只允許用裝有24張膠捲的相機來拍攝,不能用數位攝影,這意味他們在拍攝時只有一兩次的犯錯機會,對場景也得稔熟於心並深思定奪,這是一種限制性的策略。在《總有星辰可以對話》一書中,王野夫用單一的材料,詩人用儉省的詞語。這是作者們出於“限制”的一種選擇和要求——當你的工具、語言和你的選擇越是具有局限性,對創作的要求和思辨的能力越是有挑戰性的。王野夫關於酒的畫面是一個有著支離破碎光影的高腳酒杯,游離的光影和易碎的酒杯似乎隱喻了詩歌的語言,嘉勵給破碎的酒杯留影似乎可以歸於同一隱喻層面。詩歌的語言結果是對同一事物的重復觀察值或對事物的重復估計值彼此之間的接近程度,這種語言精確性是一種玻璃高腳杯式易碎的效果,毫釐之差,就能達至的極限,瞬間破碎成勞申伯格的藝術條件和材料。這種破碎伴隨著先鋒派作曲家約翰·凱奇音樂理論中的“偶發性”,語言的精確性達至此境才會出現幻象虛影,獲得某種居高臨下的超逸,人才會在恍惚中駐留:“若判斷的事物不偏不倚 坐落週遭的世界/若軟弱則由它停留/宿世的使命必定在絕妙的時刻 暴力般穿透意志繪”(嘉勵《酒的形而上》)《總有星辰可以對話》詩歌中的夢是易碎的,花是易碎的,心也是易碎的。畫的意會也具有這種終極的精確性,就是精確到不能在後撤一步,也不能再往前走一步的地步,但詩人的軸心腳是能離地走步的:“深夜,一支支酒/被嘗試轉換成松濤白雲/我們停駐其上 于某個句子終端期待”(嘉勵《轉換法》)這種易碎品的限制性造就了小心輕放的思維路徑和細緻入微的觀察,造就了詩人以“翻轉騰挪”的筆調轉換事物,轉換法中的真理再往前走一步就是詩歌,不斷往前再走一步即是節奏的複合。轉換法無疑構成了事物存在與人類生活的關鍵。

石墨鉛筆、冷壓紋紙 王野夫

王野夫癡迷于石墨鉛筆效能的隱晦線索,形而上的視覺推崇點在媒材中若隱若現:“怯懦地,我睡去了/詞語藏身於暗處”(嘉勵《召喚》)在《總有星辰可以對話》中“讀”他的視覺文本,你會深思,作品的難以理解和不可捉摸並不可怕,值得警惕的反而是人所共知和顯而易見:“‘若以愛情的伎倆掩蓋彼此脆弱/只會見到冰山一角’”(嘉勵《致星星》)

詩的目標如同伯格曼提煉情感,是為了最終理解、嘗試理解難以理解的事物,即使終究不能理解,也得去理解那些有理解難度的事物,即使詩人和藝術家用了混淆語義的手法與隱喻來阻撓讀者辨別真幻,扎加耶夫斯基把這個過程稱之為“人道主義的行動”。這種莫測的理解過程中常常會出現誤讀,詩歌與視覺藝術都具有認知偏誤上的一種效應:美好的“誤讀”(the misregistration)。誤讀理論具有內在的雙重性,它反對單義性閱讀, 卻又把傳統閱讀納入解構的操作之內。美好的誤讀是詩歌與真相保持距離的方式,是擺脫理性束縛出口。這種誤讀來源於它的意義的不可逆、對抗性或不確度。誤讀中的隨機性同時也影響著我們對於真理和世界的認知。它可能把讀者引入圖像重合失調的多種觀察方式,一種審美主體的創造性誤讀引入不同的思維路徑裏去,正讀(is reading)和誤讀跟現實保持了某種對稱度,嘉勵在重新認知“敗筆”和“軟弱”的思索中找到了這種現實的對稱性——敗筆現象在古今形而上的書家筆下可能成為一種創造,敗筆成為抽象表現、抒情抽象和塔西抽象(Tachisme)的筆調。而軟弱能直面“我”,也能導向你認為神的真存——離不開想像的真實。詩人正在以準確的想像力處理敗筆出現的這種偶然性和應對軟弱帶來週遭的不可控力。

王野夫帶著微觀的分析,以畫面上經過成千上萬次塗抹而成的黑白灰引發思考的質變,最終成為宏觀的把握,這種內部勞作令人想起哲學家胡塞爾一遍一遍的磨刀行為和觀念藝術家河源溫重復創作"日期繪畫"。“當你相對無言,分享沉默時;當你無話可説的時,詩歌往往會及時出現。真實語言或掩蓋真相的語言都無法給人們提供遮擋的功能,因此藝術家或詩人會通過一種超越的心理和態度來處理他們的語言結構。王野夫在繪畫的意志上不描述目所能及的,處處可觸可感的,而更慣於直接觸碰想像的,人們更願意相信想像和神是真的,這屬於自身認知層面的部分,並且關注自己在實踐上認知自我的能力。以此對付已經司空見慣的遺忘,而回憶的本質則是認知力。”圍繞著心理和意識層面的自我組織展開。《總有星辰可以對話》中的山脈、海洋、城市、宗教和酒置身於全由不真實之物構成的真實中,弱化圖像的敘事功能、保留思維與記錄的同步性,表達力與思想形狀化于無形卻隱藏著蜘蛛網邏輯。這些邏輯是樊籠,也是天空;是桎梏,也是雙翼,是事實和虛構的並存,史與論的穿插交織。

藝術家是將視覺置於感官前方,而詩人則將視覺置於想像之前。廣義的圖片是一種降維的傳遞,因為它不是一種多維的,它只是把空間約減為一個視覺圖像,圖學是一種異化。詩人和藝術家適度的擺脫圖學,就是少一點異化,多一點陌生化。王野夫傳承了色域繪畫(Color-field painting):通過色塊來承載藝術家想要表達的資訊然後讓觀者陷入沉思的一種藝術。同時受到莫蘭迪的影響,在追求平面的過程中去掉物體的三維,將立體世界的所有等級制度瓦解成超平面,所出現的物象常常是一個沒有正反面的黑白灰或透明的構成物,精神性的立體空間製造了哪都是正面卻哪都不是正面的模糊效應(blurring)。《總有星辰可以對話》中的詩歌不需要明確目的的詞,卻具有自足的特性,以一種完全開放而且中立的方式來營造空間。

在《總有星辰可以對話》中,詩人和藝術家的緊湊型實踐維度遠離無限性的合謀表現,他們的表現力與思考軌跡同步輸出,寫作和藝術實踐催生了低沉的思想對弈。詩人和藝術家善於拋棄言近旨遠,收窄表達部位。選擇一個詞或者一種筆觸來著重提煉情感的流注,與描寫對象形式的摹寫保持距離,在於深化、拓寬和完備其表現力的有限性,而非無限性。全力表達有限部位在於不斷挖掘個人的經驗和發現獨特的個體存在。與無限疏遠,同時嚮往著它,這區別於營造作品漫無邊際的解釋空間和資訊的可擴充性,無限掌中置或超越一個石子的固化意義的定式已被回歸存在的本身所替代,在回歸中進行重復的反觀。從不同角度觀察自身時,我們就可以客觀全面地認識自己了,這是我們批判性地認識並接通周圍世界的方式。對我們無處逃遁的扁平化的抗爭,提煉語言的人和視覺知識分子對平面不平的感知能力去再思考和挖掘,他們深入事物的構架和內部所蘊含的資訊,解釋了事物的形成與存在(How and being)。卷帙浩繁的歷史圖層構成星河,人的渴望若出其裏。“不必何其自在地 佩戴慰人的面具/而應痛飲 反覆自問的命題/點亮閃爍不定的星辰/反覆而靠近答案”(嘉勵《靈泊》)“若自詡是詩意的星辰,“什麼使我們真正閃耀//還是終究要屈服於光亮/似蜜臘與花繡 外力將你我包裹”(嘉勵《致星星》)閱讀《總有星辰可以對話》之後,通向星星的道路是艱難的嗎?(作者:Stanley)