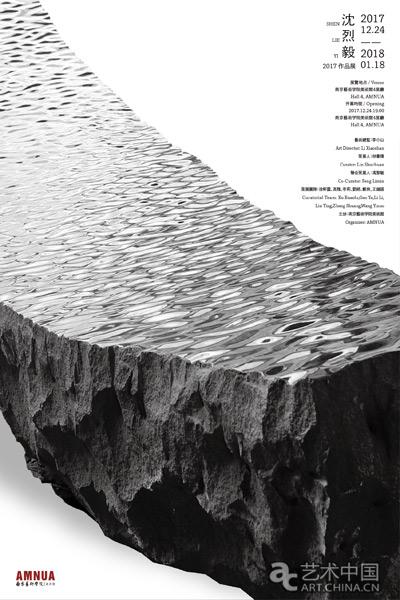

展覽海報

展覽名稱:沈烈毅2017作品展

藝術總監:李小山

策 展 人: 林書傳

聯合策展人:馮黎敏

開幕時間:2017年12月24日 19:00

展覽時間:2017年12月24日-2018年1月18日

展覽地點:南京藝術學院美術館4展廳

主辦單位:南京藝術學院美術館

《靜水流石》(局部)木、石 1000×160×40cm 2013

序言:當我們談論雕塑時,我們在談論什麼?

文/李小山

其實,我並不是卡佛小説的愛好者,但是他的一篇小説《當我們談論愛情時,我們在談論什麼》,題目起得真是精妙。我想借用一下:當我們談論雕塑時,我們在談論什麼?不過,我不像卡佛那樣指東説西,僅僅呈現一種迷迷糊糊的氛圍。我的對像是一個具體的雕塑家,有名有姓,中國美術學院的老師沈烈毅。在我們的現實土壤裏,雕塑一向有點吃癟,從事雕塑創作的人自然跟著不受待見。如果你是書畫家,又是什麼畫院院長、一級畫師,被封為“大師”,或者自封為“大師”,性價比就夠高了,用不著才華和努力,隨便糊弄幾下,掌聲、鮮花、金錢全來了。書畫無疑是農耕時代的産品,經過一種叫做“文化自信”的外包裝,堂而皇之成為當下輿論的正宗,説明我們對待藝術的觀念完全沒有隨著時間的變化而變化,我們對藝術的觀念已經像石膏一樣僵硬。

《雨》 山西黑花崗岩 140×110×50cm 2017 南京博物院收藏

《雨8》局部 攝影師 市川靖史

時間之輪滾滾朝前,體現在雕塑上可説頗為貼切。因此,關於雕塑的言説遠比書畫廣闊和複雜。單從二十世紀初到目前的創作實踐來看,無論在哪個方面——觀念、形態、材料、製作等等,變化之大,令人目不暇接,欣賞者的趣味和眼光跟不上創作者,標誌了雕塑的自由及開放,也標誌了它的多種可能性。按理,自由是激發創作的前提,是藝術家苦苦追蹤的爆發點。很多時候,藝術家為了藝術外部的原因,心甘情願把自由交出去,一退再退,最終成為自由的敵人。

那麼,我們談論雕塑,該談論些什麼?或者,再縮小一些,我們談論沈烈毅的雕塑,有哪些不能忽視的東西?我總是認為,文字對於作品的解釋多半是隔靴撓癢,從來沒有一個人、一篇文章、甚至一本書能夠把一件作品所要表達的意思毫無遺漏地呈現出來。在某種程度上,人們通過文字理解作品,本身便已走偏。創作既然有賴直覺,如何欣賞需要依靠理解?然而,假設直覺也屬於認知範圍,它與理解就有接壤和交集的地方。換句話説,沒有純粹的直覺,也沒有完全的理解——當我們面對藝術作品時,理解的深淺制約著直覺的強弱,直覺的能力修正著理解的邊界。

《囿》 樹木、鐵 60×30×30cm 2011

從表面看,當下的雕塑家比任何前輩都擁有放任自我的權利,而實質上,他們似乎更加小心翼翼,更加受制于各種外部因素——除非你的目的是真正的自娛自樂。自由變成幻覺,幻覺變成牢籠,藝術家在自我幻覺的牢籠裏沾沾自喜又驚恐不安。這是深刻的悖論。這種悖論幾乎無法逃避,因為它是藝術家的天然的限制,正如我們每個人都有天然的限制一樣。限制不是抽象的,尤其是藝術創作,在每一個具體環節都能觸及到它。古典時期,藝術家遵從教條、規則和信念,對限制並無反感,所謂“帶著鐐銬跳舞”並非無奈,而是讚美。現代主義蓬勃興起,“創新”作為唯一的主題,限製成了“創新”的對立面,屬於必須破除的範圍,“不破不立”,打破限制儼然變為激情的源泉。現代主義之後,“破”的對象逐漸消失,一切都可以做,做一切都不再激情四射——藝術家何去何從,又成了新的問題。

新的問題會辟出新的解決途徑。説到底,藝術家自身的問題才是首要問題。外部環境千變萬化,但是有關“藝術”的“制度”基本穩定。換句話説,在眼下,五花八門、魚龍混雜的各類“藝術”裏,“藝術”是否成立?是否還值得探討?“藝術”的必要條件和充分條件是否仍然存在著上下文關係?是的,當我們説某樣東西“像藝術”或“是藝術”時,肯定預設了關於什麼才是“藝術”的前提,而這種前提,一方面是由各個時期的藝術家的創作所提供,另一方面又受到藝術家和欣賞者背後那個藝術機制的強力影響。梵谷只要多活十年二十年,就能夠享受到自己的藝術帶來的優厚回報——如畢加索、達利一樣。因為,梵谷所在的年代,背後的機制壓抑著“新”,而在他往後的年代,“新”就是方向,就是好。

《鐵殼船-III》木、鐵 200×110×32cm 2014

回到雕塑,我想至少有四個值得注意的要點:一,觀念;二,造型;三,材料;四製作。

我與沈烈毅多次談及與雕塑相關的觀念問題,有兩點印象,一,他贊成雕塑創作的無限的開放性,認為雕塑作為一個名詞,能夠包容形形色色的表達。二,具體的雕塑作品應該有特定的指向——譬如他自己的創作,在美學意味上、材料運用上、製作工藝上等等,都有據可依。毫無疑問,我們對於雕塑的觀念不是憑空而來的。羅丹之後,雕塑傳統逐漸銷蝕,觀念更新的接力棒層層傳遞——請注意,更新的意思不是指後者比前者進步、高級和偉大,用畢加索的話説,藝術沒有進步,只有變化。藝術家的源源不斷的創作和藝術機制及時調整,兩者共同推動了觀念的變化。倒推一百年,沈烈毅的作品肯定無人問津,因為觀念中包含著是與非的因素。在一百年前的人的觀念裏,從審美到物態,雕塑就是他們眼裏那個模樣,“是”以外,便是“非”。我得再次重申,觀念的開放、多元,不證明作品更優秀,而僅僅證明個人化、特殊化一步步佔了上風。從米開朗琪羅到賈克梅蒂,雕塑的觀念的已經面目全非,你可以繼續欣賞米開朗琪羅,但不妨礙你同時敬重賈科梅蒂。

《天空_塔》 鋁 248×120×2cm 2013

假如説,觀念對於藝術家的創作幾乎是決定性的,餘下的事並不會因此變得簡單,例如造型。《太空之鳥》、《雲門》之所以受到關注,並不在的作品的體量大小、是否抽象,或者雕塑語言達到了極致。在布朗庫西和卡普爾做出這些作品之前,沒有可以參照的同類作品,也就是説,他們在雕塑裏首創了一種獨特的造型——而且,造型本身從眾多關係中分離和凸顯,成了直接的欣賞對象。這裡,馬上便連帶牽出另一個要點:材料。如果《太空之鳥》是石材,《雲門》是木料,我相信,藝術家想要的一切效果全部作廢。在我們時代,材料的運用是藝術家成功與否的法寶之一,許多不可思議、令人震驚的作品,皆因為科技發展提供的便利,新材料和新工藝的大量使用,刷新了我們的視覺方式——這上面,只能説明當代藝術家的一點小小的幸運。

《天空》綜合材料 尺寸可變 2016

不同的材料需要不同的製作。遠古穴居人在岩洞裏用紅土畫一隻牛,當代人用相當複雜的工藝製作出超大型作品,性質上差異大嗎?製作的工藝水準既與藝術家有關,也與藝術家無關。想一想,米開朗琪羅雕刻《大衛》,與卡普爾製作《雲門》是一回事嗎?沈烈毅説:製作工藝服從藝術家對作品的初始設想,是對藝術家的基本考核。實際上,藝術家的初始設想總是遊移的和不確定的,最終的效果可能是相反的。譬如有一次,我參觀傑夫·昆斯的展覽,印象裏全是眼花繚亂的精良製作,除此之外,似乎很難留下別的什麼感受——我不認為,昆斯的唯一興趣是精良製作。

《蹺蹺板Ⅱ》 不銹鋼 600×30×70cm 2012

還是以沈烈毅的作品來做案例為好,因為作品才是評價藝術家得體的尺度。兩年前,我第一次看到沈烈毅的作品,眼前頓時一亮,不由暗想,此人夠聰明,相對簡單的材料,恰到好處的製作,迅速抓住了觀賞者的視線,而且讓觀賞者回味無窮。我要指出一點,在我們這個國度,雕塑家在材料和製作上的天花板是顯而易見的,新材料、新工藝的實際運用尚不顯著,或者説,還比較遙遠,留下的空間自然只是觀念和造型。另外,中國雕塑家喜歡貼上自己的國家(民族)身份,試圖因此額外加分——想想那些名噪一時的人物,哪個沒有賣力地兜售過“國貨”?這種策略容易變現,能夠很快獲得叫好聲。沈烈毅避開了,用了四兩撥千斤的辦法,一下就翻過一道坎。樹材、石塊、雨滴、漣漪、水流,這一切都與我們的日常經驗相合。問題在於如何轉化,日常經驗與藝術表達之間只隔著一層紙,多數藝術家無法捅破,根源是經驗一直在流變,正如沈烈毅的漣漪、水流之類,將變動不息的事物用特別方式固定起來,就像琥珀那樣,變成時間的結晶——瞬間固為永恒,這種提煉的能力並非人人具備。

人們觀賞沈烈毅的作品時,一種叫做韻味的東西會充溢你的內心。在中國傳統審美裏,韻味被賦予的人文情懷非常特別。雕塑這樣的空間藝術,如何使得韻味像繪畫那樣表達呢?沈烈毅所用的辦法無非是在空間中利用平面——譬如水流、漣漪之類,沒有平面,不足以刻畫,沒有空間,則成了繪畫的俘虜。這是他的一個創舉。儘管,中國傳統雕塑有許多這方面的遺産,他卻將其發揚光大,變為直接的審美對象。並且,他把內心最柔軟的部分固定在堅硬的材料上,從而獲得一種反差,韻味彌散開來,沁入人心。藝術的厲害之處就在這裡,藝術家的厲害之處也在這裡。順便一説,在當下,沈烈毅幾乎可以説是最有本土味的雕塑家之一。他沒有把“國貨”拿來做旗幟,只是在感受角度以及美學趣味上狠下工夫,觀念上的個人印記反倒顯得鮮明,造型上和製作上又體現了能工巧匠的高超。因此,他的作品能夠跨越地界,跨越文化差異造成的疏離——許多愛好藝術的人都能進入,都能在裏面收穫愉悅,得到精神層面的享受。

沈烈毅個人照

藝術家沈烈毅

1969 年生於杭州,1995 年畢業于中國美術學院雕塑係,現為中國雕塑學會理事、浙江省雕塑研究會副會長、中國美術學院雕塑與公共藝術學院副院長。

2017

武漢新軸線——2017泛海國際雕塑藝術季

2016.

“與水為徒”沈烈毅個展,Art Front Gallery,日本東京

《雨》新加坡藝術周:“ENVISION”紀念性雕塑群展 ,新加坡

“湖·上肆人展”,瀚陽藝術中心,中國杭州

《空遊雲行》第二屆杭州纖維藝術三年展,中國杭州

2015.

《穿越》“朝聖敦煌”首屆國際城市雕塑作品大展特別獎。

《雲謠木演》浙江省第三屆城市雕塑評選金獎。

2014.

《鐵殼船 III》第十二屆全國美術作品展優秀獎。

“杭州蕭山機場T3航廈環境設施設計”第十二屆全國美術作品展藝術設計展。

《湖心亭一點》第十二屆大分亞洲雕刻展,日本。

《乾坤》2014首屆平潭國際城市雕塑展。

《遊弋》、《上善若水》中國姿態·第三屆中國雕塑大展。

2013.

《“蕭山機場T3航廈公共藝術作品設計”項目》2012年度全國優秀城市雕塑建設項目之 “公共設施藝術化項目”範例獎。

《記憶》 2013中國 • 蕪湖第三屆劉開渠獎國際雕塑大展優秀獎。

《舟》 德國北方藝術第13屆國際藝術展,德國。

《天空一》、《天空二》 延伸•2013大同國際雕塑雙年展。

《囿》“無形之形”中國當代藝術展。

《木罅生華》解構與建構──中國抽象雕塑藝術展。

《鐵殼船3號》 中國雕塑學會20年優秀作品回顧展。

2012.

《舟》作為上海市政府贈送瑞士巴塞爾州的友好雕塑于2012年9月建造于巴塞爾聖約翰公園。

《雲謠木演》第四屆西湖國際雕塑邀請展。

《太極》系列 2012德國-中國文化年“無形之形”中國當代藝術展 德國。

《舟》 共振計劃: 第一站 “共振漢堡”中國當代雕塑展 德國。

《鐵殼船》系列3中國國家博物館“中國百年雕塑作品展”。

2011.

《鐵殼船》系列3中國姿態-第二屆中國雕塑大展中國雕塑佳作獎。

《西湖之水》 2010年度全國優秀城市雕塑建設項目優秀獎。

《鐵殼船》首爾國際雕塑節,南韓。

《鐵殼船》系列2 第四屆全國青年美術作品展。

2010.

《鐵殼船》系列1 第十屆大分亞洲雕塑展,日本。

《入境如夢》中國台州國際城市雕塑展。

《暢》浙江省第二屆城市雕塑評選活動特別獎。

2009.

《撥雲見日》全國十一屆美展獲獎提名。

《太極》第七屆中國體育美術作品展覽。

《遺傳》全國雕塑百家聯展。

《潤》2009新疆烏魯木齊國際城市雕塑展。

2008.

《俑》第三屆全國青年美展。。

《暢》西湖國際雕塑邀請展。

2007.

《乾坤》/《俑》 “獨樂•眾樂” 公共藝術創作與研究展(日本)。

2006.

《俑》“遠大杯”北京雙年展被選資格展獲優秀作品。

《甘霖》瀋陽國際雕塑作品展。

2005.

《舟》雕塑百年展。

《訓》第五屆浙江省體育美展優秀獎。

2004.

《巢》中國當代雕塑展(法國)。

2003.

《橋》中國福州•國際城市雕塑藝術展。

《雨》首屆中國北京國際美術雙年展•中國雕塑精品展。

《海之舟》廈門大海•音樂雕塑展。

2002.

《甘霖》 《紀念“毛澤東在延安文藝座談會上的講話”60週年》展獲全國美術作品展優秀作品。

《蘊》中國北京國際雕塑邀請展。

2001.

《雨》西湖國際雕塑邀請展。

展覽名稱:沈烈毅2017作品展

藝術總監:李小山

策 展 人: 林書傳

聯合策展人:馮黎敏

開幕時間:2017年12月24日 19:00

展覽時間:2017年12月24日-2018年1月18日

展覽地點:南京藝術學院美術館4展廳

主辦單位:南京藝術學院美術館